- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 急速に進む円安修正~今後のシナリオを展望する

2024年09月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:急速に進む円安修正~今後のシナリオを展望する

7月上旬に1ドル161円台と歴史的な円安水準に達していたドル円は、以降急速に円安の修正(すなわち円高)が進み、8月初旬には一時141円台に突入した。以降は一進一退ながら、足元でも142円台と2カ月前に比べて約20円も円高の水準にある(表紙図表参照)。

この動きの背景・要因を改めて振り返ったうえで、今後のシナリオについて考察する。

この動きの背景・要因を改めて振り返ったうえで、今後のシナリオについて考察する。

(なぜ急速な円安修正が実現したのか?)

まず、7月上旬以降の円安修正をもたらした出来事を時系列で振り返ると、おそらく7月の11~12日に政府による5.5兆円規模の円買い介入が実施され1、ドル円は1ドル150円台後半へと押し下げられた。円買い介入が直接的に、また市場に円売りへの警戒感を台頭させることを通じて円安の修正に繋がった。

まず、7月上旬以降の円安修正をもたらした出来事を時系列で振り返ると、おそらく7月の11~12日に政府による5.5兆円規模の円買い介入が実施され1、ドル円は1ドル150円台後半へと押し下げられた。円買い介入が直接的に、また市場に円売りへの警戒感を台頭させることを通じて円安の修正に繋がった。

この間に、円高ドル安をもたらした直接的なメカニズムとしては2点が挙げられる。

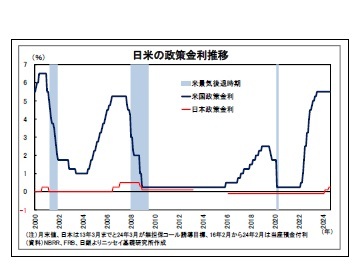

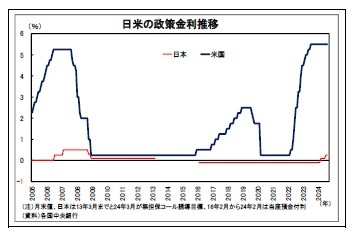

1つは「日米金利差の縮小」だ。もともと、日米金利差は投資家がドル円を判断する上での重要な指針であり、トレンドに強い影響を及ぼしてきたが、7月上旬以降、日米金利差が明確に縮小2したことが、円高を促した。

1つは「日米金利差の縮小」だ。もともと、日米金利差は投資家がドル円を判断する上での重要な指針であり、トレンドに強い影響を及ぼしてきたが、7月上旬以降、日米金利差が明確に縮小2したことが、円高を促した。

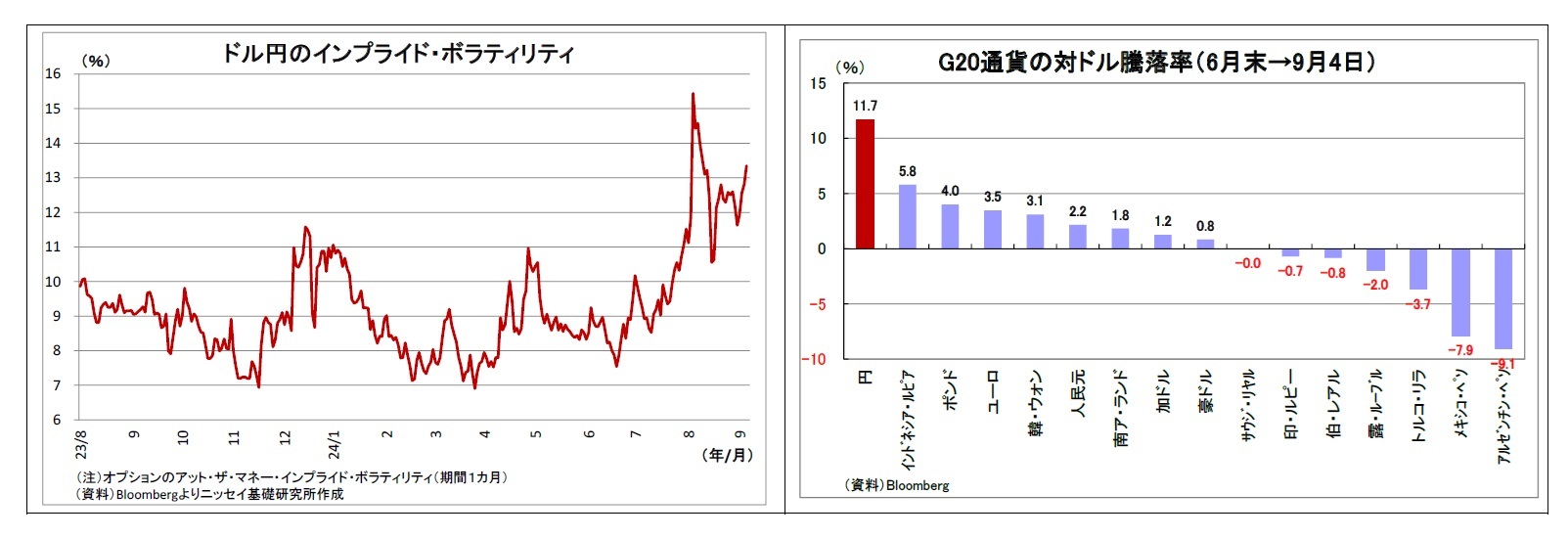

この結果、円の対ドル騰落率は相対的にも大きなものとなった。G20の対象通貨について、今年6月末以降の対ドル騰落率を確認すると、円の上昇率は突出しており、最大となっている。

1 財務省は6月27日~7月29日の間に総額5兆5348億円の為替介入を実施したことを7月末に公表済み。別途、6月に介入は実施されていないことが判明しているため、上記の介入は7月1日~29日の間ということになる。具体的な介入実施日は11月上旬に公表される予定。

2 7月10日時点で3.20%であったものが、9月5日時点では2.85%に縮小している。

1 財務省は6月27日~7月29日の間に総額5兆5348億円の為替介入を実施したことを7月末に公表済み。別途、6月に介入は実施されていないことが判明しているため、上記の介入は7月1日~29日の間ということになる。具体的な介入実施日は11月上旬に公表される予定。

2 7月10日時点で3.20%であったものが、9月5日時点では2.85%に縮小している。

(今後のメインシナリオ)

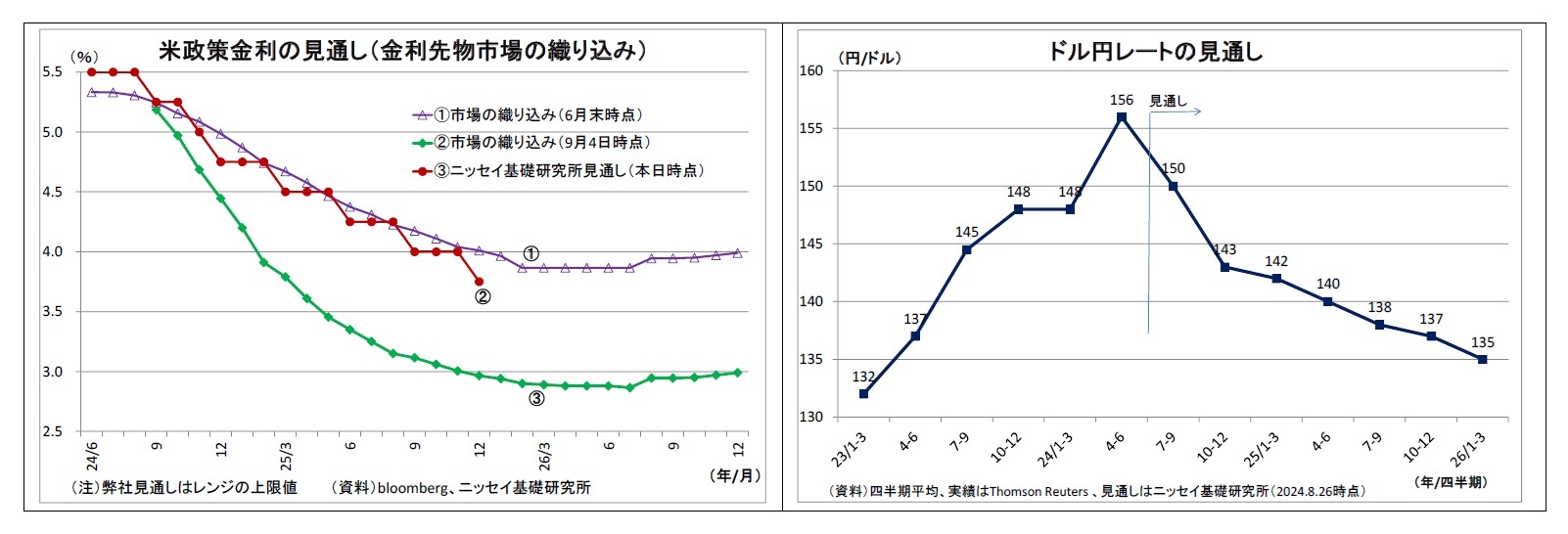

次に今後1年~1年半程度のドル円レートの見通しを考えるにあたって、最大のカギとなるのはFRBの利下げペースを左右する米経済の動向となる。

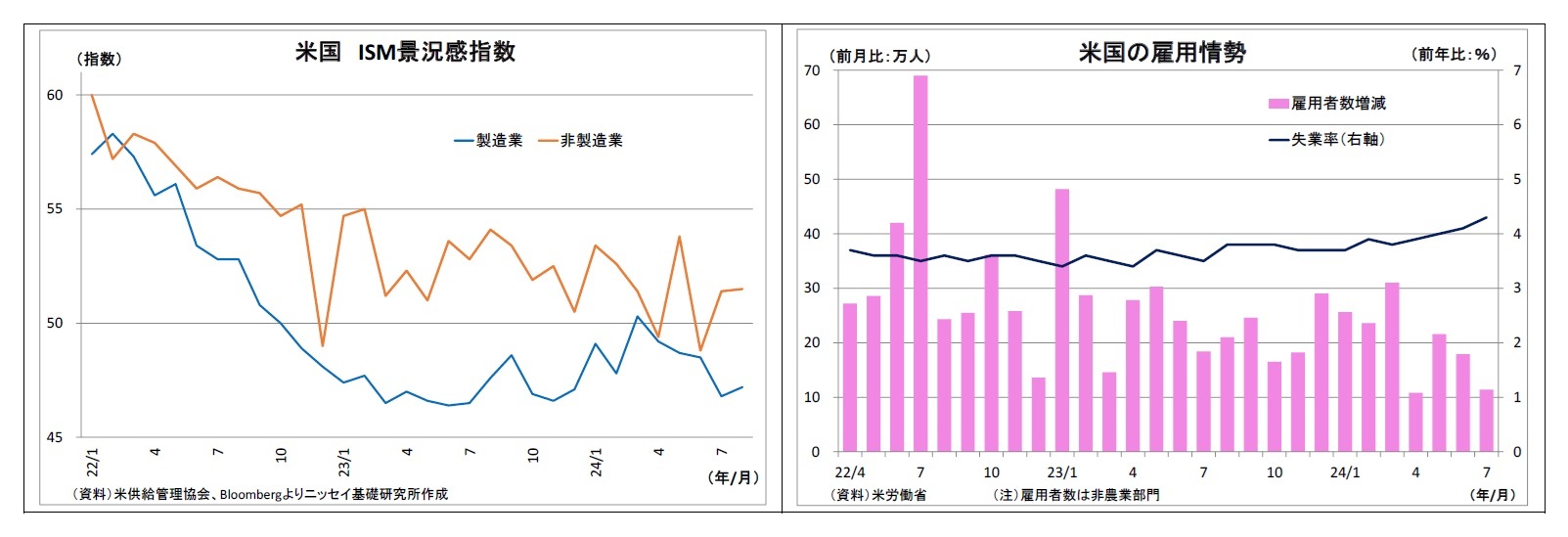

メインシナリオとしては、米経済の緩やかな減速(ソフトランディング)が想定される。確かに既往の大幅利上げの影響の顕在化などから、雇用情勢をはじめ、最近の米経済指標は悪化を示すものが増えている。ただし、市場が懸念を強めるきっかけとなったISM製造業指数にせよ、雇用統計にせよ、今のところ米景気の大幅減速や後退を示唆するほど弱いわけでもない。米経済はしばらくの間、潜在成長率とされる2%弱をやや下回る水準で推移すると見ている。この際、FRBは物価上昇率の鈍化と景気への配慮の観点から、今月半ばのFOMCで利下げを開始、政策金利を徐々に引き下げていく3ことになるだろう。

一方、米国経済の失速が避けられることで日銀は利上げ路線を継続し、今年12月と来年7月に各0.25%の追加利上げを実施すると予想している。

この結果、日米金利差が縮小に向かうことを主因として、ドル円は円高ドル安基調になると見ている。

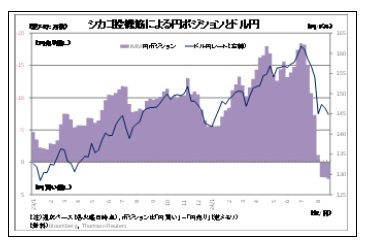

その際、急速な円高は回避される可能性が高い。まず、7月下旬以降の急速な円高を促した一因である投機筋による円売りポジションの解消は既に大方終わっている。高金利のドルを売って円を買うと日々金利差分のコストが発生するため、今後円買いポジションをどんどん積み上げていくことは躊躇されるはずだ。むしろ、日米の金利差が未だかなり残っているため、相場が落ち着きを取り戻せば円キャリートレードがジワリと復活する可能性もある。

また、市場が既にやや前のめり的に米利下げを織り込んでいることも今後の円高抑制に働く。FF金利先物が織り込む米政策金利を確認すると、年末にかけての1%強の利下げと、来年末にかけての3%までの利下げが既に織り込まれており、一部で米経済の大幅な悪化が織り込まれつつあると推測される。

次に今後1年~1年半程度のドル円レートの見通しを考えるにあたって、最大のカギとなるのはFRBの利下げペースを左右する米経済の動向となる。

メインシナリオとしては、米経済の緩やかな減速(ソフトランディング)が想定される。確かに既往の大幅利上げの影響の顕在化などから、雇用情勢をはじめ、最近の米経済指標は悪化を示すものが増えている。ただし、市場が懸念を強めるきっかけとなったISM製造業指数にせよ、雇用統計にせよ、今のところ米景気の大幅減速や後退を示唆するほど弱いわけでもない。米経済はしばらくの間、潜在成長率とされる2%弱をやや下回る水準で推移すると見ている。この際、FRBは物価上昇率の鈍化と景気への配慮の観点から、今月半ばのFOMCで利下げを開始、政策金利を徐々に引き下げていく3ことになるだろう。

一方、米国経済の失速が避けられることで日銀は利上げ路線を継続し、今年12月と来年7月に各0.25%の追加利上げを実施すると予想している。

この結果、日米金利差が縮小に向かうことを主因として、ドル円は円高ドル安基調になると見ている。

その際、急速な円高は回避される可能性が高い。まず、7月下旬以降の急速な円高を促した一因である投機筋による円売りポジションの解消は既に大方終わっている。高金利のドルを売って円を買うと日々金利差分のコストが発生するため、今後円買いポジションをどんどん積み上げていくことは躊躇されるはずだ。むしろ、日米の金利差が未だかなり残っているため、相場が落ち着きを取り戻せば円キャリートレードがジワリと復活する可能性もある。

また、市場が既にやや前のめり的に米利下げを織り込んでいることも今後の円高抑制に働く。FF金利先物が織り込む米政策金利を確認すると、年末にかけての1%強の利下げと、来年末にかけての3%までの利下げが既に織り込まれており、一部で米経済の大幅な悪化が織り込まれつつあると推測される。

さらに、円の需給面では、これまで円安の一因とされてきた実需の円売り(日本の貿易赤字、デジタル赤字、企業・家計の対外投資)が健在であることも円高の抑制に作用する。

以上より、今後は米景気の大幅な悪化・後退懸念の修正などを機とする円安方向への一時的な動きを挟みつつ、緩やかな円高トレンドになると想定している。具体的な水準としては、今年の年末時点で1ドル143円、来年の年末時点で136円と予想している。

なお、上記見通しに織り込みづらい論点として、日米の選挙がある。

国内では今月27日に自民党総裁選挙が実施され、首相が交代する。まだ、候補者が出揃っておらず、本格的な政策論戦もこれからの段階だが、「過去の大規模緩和にはかなりの副作用があり、とりわけ過度の円安は家計等へのマイナス面が大きい」という認識は多くの候補者が抱いていると推測される。

従って、現在日銀が進めている緩やかな正常化路線は次期首相にも許容されやすく、次期政権の影響は限定的になると見ているが、候補者の中にはタカ派色・ハト派色が強い議員も散見されるうえ、植田日銀は政権の意向を強く配慮するふしがあるだけに、決め打ちは出来ない。

米大統領選挙については、共和党のトランプ前大統領と民主党のハリス副大統領の支持率が拮抗しており、予断を許さない状況にある。ただし、ハリス氏が当選した場合には、基本的に現在のバイデン政権の政策運営を引き継ぐとみられるため、市場への影響は限定的になる可能性が高い。また、どちらが当選するにせよ、同時に行われる議会選の結果、大統領と議会の間にネジレが発生した場合は極端な政策の実現性が低下することから、市場への影響も削がれることになりそうだ。

一方、トランプ氏が当選し、議会の上下院で共和党が過半を占める「トリプルレッド」が実現した場合には、トランプ氏の掲げる大規模な減税や関税引き上げ、不法移民の大規模送還といったインフレ的な政策の実現性が高まる。市場ではインフレ懸念に伴う利上げ観測を通じたドル高圧力が高まりそうだ。ただし、トランプ氏自身は製造業支援のためのドル安志向が極めて強いため、ドル安を狙った強い口先介入も想定される。このため、同氏の政策の実現性と口先介入を巡ってドル円が不安定化する恐れがある。

以上、日米の選挙の結果やその影響については未だ極めて流動的であるため、上記のメインシナリオをベースとして、必要に応じて、選挙を受けた情勢変化を織り込んでいくことになる。

3 弊社では、今年は年末にかけて累計0.75%、来年は1%の利下げを予想(詳細はP9表に記載)。

以上より、今後は米景気の大幅な悪化・後退懸念の修正などを機とする円安方向への一時的な動きを挟みつつ、緩やかな円高トレンドになると想定している。具体的な水準としては、今年の年末時点で1ドル143円、来年の年末時点で136円と予想している。

なお、上記見通しに織り込みづらい論点として、日米の選挙がある。

国内では今月27日に自民党総裁選挙が実施され、首相が交代する。まだ、候補者が出揃っておらず、本格的な政策論戦もこれからの段階だが、「過去の大規模緩和にはかなりの副作用があり、とりわけ過度の円安は家計等へのマイナス面が大きい」という認識は多くの候補者が抱いていると推測される。

従って、現在日銀が進めている緩やかな正常化路線は次期首相にも許容されやすく、次期政権の影響は限定的になると見ているが、候補者の中にはタカ派色・ハト派色が強い議員も散見されるうえ、植田日銀は政権の意向を強く配慮するふしがあるだけに、決め打ちは出来ない。

米大統領選挙については、共和党のトランプ前大統領と民主党のハリス副大統領の支持率が拮抗しており、予断を許さない状況にある。ただし、ハリス氏が当選した場合には、基本的に現在のバイデン政権の政策運営を引き継ぐとみられるため、市場への影響は限定的になる可能性が高い。また、どちらが当選するにせよ、同時に行われる議会選の結果、大統領と議会の間にネジレが発生した場合は極端な政策の実現性が低下することから、市場への影響も削がれることになりそうだ。

一方、トランプ氏が当選し、議会の上下院で共和党が過半を占める「トリプルレッド」が実現した場合には、トランプ氏の掲げる大規模な減税や関税引き上げ、不法移民の大規模送還といったインフレ的な政策の実現性が高まる。市場ではインフレ懸念に伴う利上げ観測を通じたドル高圧力が高まりそうだ。ただし、トランプ氏自身は製造業支援のためのドル安志向が極めて強いため、ドル安を狙った強い口先介入も想定される。このため、同氏の政策の実現性と口先介入を巡ってドル円が不安定化する恐れがある。

以上、日米の選挙の結果やその影響については未だ極めて流動的であるため、上記のメインシナリオをベースとして、必要に応じて、選挙を受けた情勢変化を織り込んでいくことになる。

3 弊社では、今年は年末にかけて累計0.75%、来年は1%の利下げを予想(詳細はP9表に記載)。

(米景気後退なら大幅な円高へ)

(米景気後退なら大幅な円高へ)ちなみに、現時点ではあくまでリスクシナリオという位置付けになるが、仮に今後米国経済が大幅な悪化や景気後退に陥る場合には、FRBは急速かつ大幅な利下げに踏み切る可能性が高い。実際、過去の米景気後退局面において、FRBは急速かつ大幅な利下げを実施してきた。現在の米政策金利は5.5%(レンジ上限)と高い位置にあるため、その分引き下げの余地がある。

一方、日銀の利下げ余地は、マイナス金利政策を再び導入しない限り0.25%に過ぎないため、FRBが大幅な利下げに踏み切った場合には、日米金利差の大幅な縮小を通じてドル円に大きな円高圧力がかかることになる。FRBが再びゼロ金利政策を採るような事態となれば、ドル円は120円を大きく割り込んでも不思議ではない。

(2024年09月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【急速に進む円安修正~今後のシナリオを展望する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

急速に進む円安修正~今後のシナリオを展望するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!