- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- シングルの年金受給の実態~男性は未婚と離別、女性は特に離別の低年金リスクが大きい~

シングルの年金受給の実態~男性は未婚と離別、女性は特に離別の低年金リスクが大きい~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

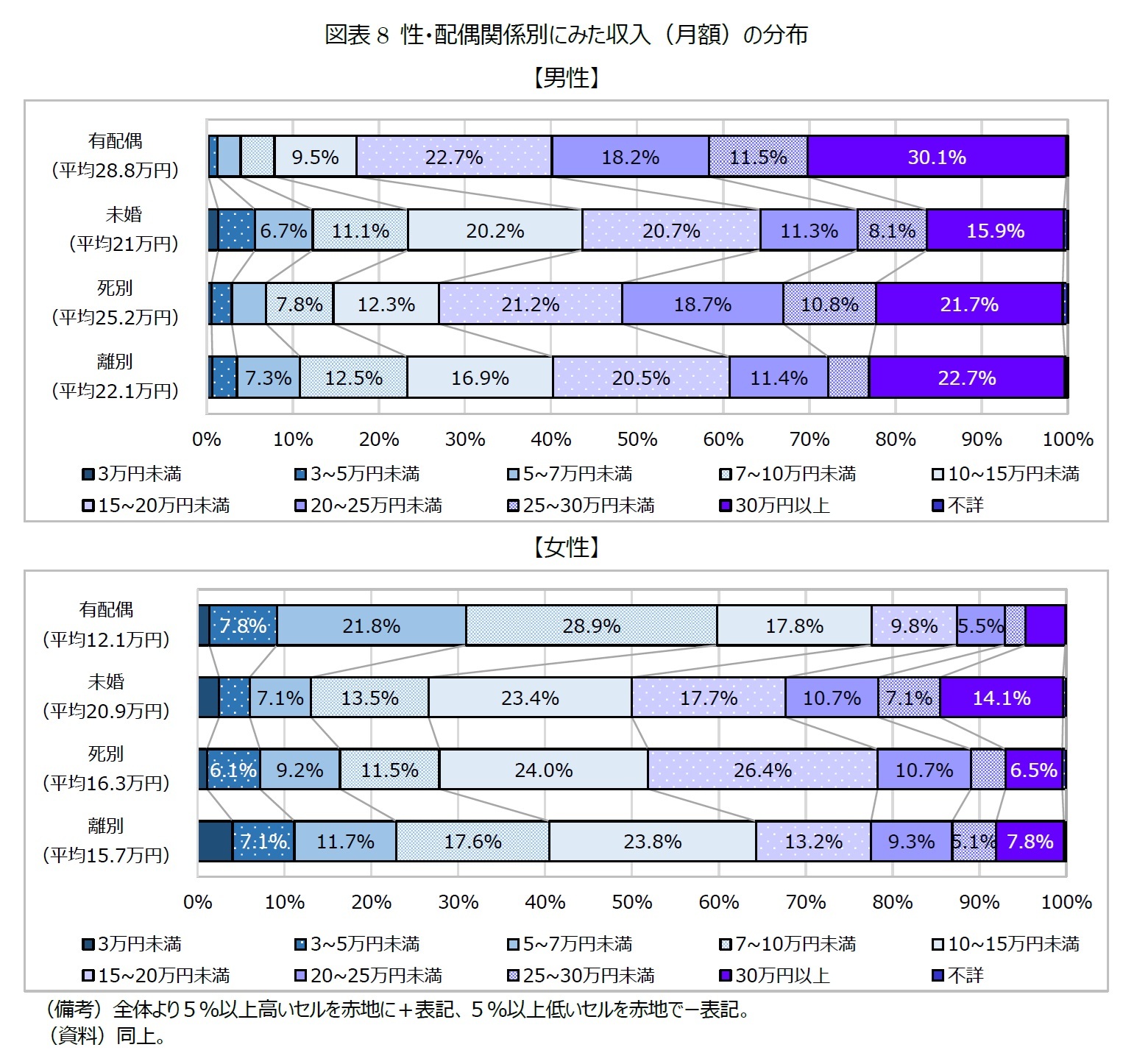

6――性・配偶関係別にみた収入階級分布

これによると、まず男性では、最も収入水準が高いのは「有配偶」だった。月に「30万円以上」が約3割に上ったほか、「20万円以上」の人の合計割合が6割を占めた。次に収入水準が高かったのは「死別」で、「30万円以上」は約2割だったが、月20万円以上を合計すると半数を占めた。

それに比べて、「未婚」と「離別」では、「30万円以上」は2割前後いたが、20万円以上の合計は4割弱にとどまった。10万円未満の人の合計割合も2割強で、「有配偶」や「死別」(1割前後)より大きかった。

男性の平均収入の順位も(1)有配偶(28.8万円)、(2)死別(25.2万円)、(3)離別(22.1万円)、(4)未婚(21万円)であり、収入水準の特徴は、概ね、3でみた年金水準の状況に準じていると言える。

次に女性を見ると、最も収入水準が高いのは「未婚」だった。30万円以上が女性で唯一、1割を上回り、20万円以上の合計割合も唯一、3割を上回った。平均収入月額も唯一、20万円を超えた。2でみたように、年金収入だけを比べると、「未婚」よりも「死別」の方が水準が高いが、収入で逆転していることから、未婚女性には、現役時代のキャリアを生かして、65歳以上でも安定した仕事をしている女性が相対的に多い可能性がある。とは言え、「未婚」の中でも、収入が月10万円未満の人の割合も3割弱に上っており、同じ「未婚」でも状況が二分化している可能性がある。

女性のうち「未婚」の次に収入水準が高いのが「死別」だった。月20万円の人の合計割合は2割だったが、低収入と言える10万円未満はそれより多い3割弱だった。「離別」では、20万円以上の合計割合は死別と同水準の2割だったが、10万円未満は4割に上った。「有配偶」は、月10万円未満が約6割を占めたが、世帯収入はより高いと考えられる。

このように見ると、女性はシングルだといずれも、低収入と言える月10万円未満が3~4割に上り、貧困リスクが高いと言える。

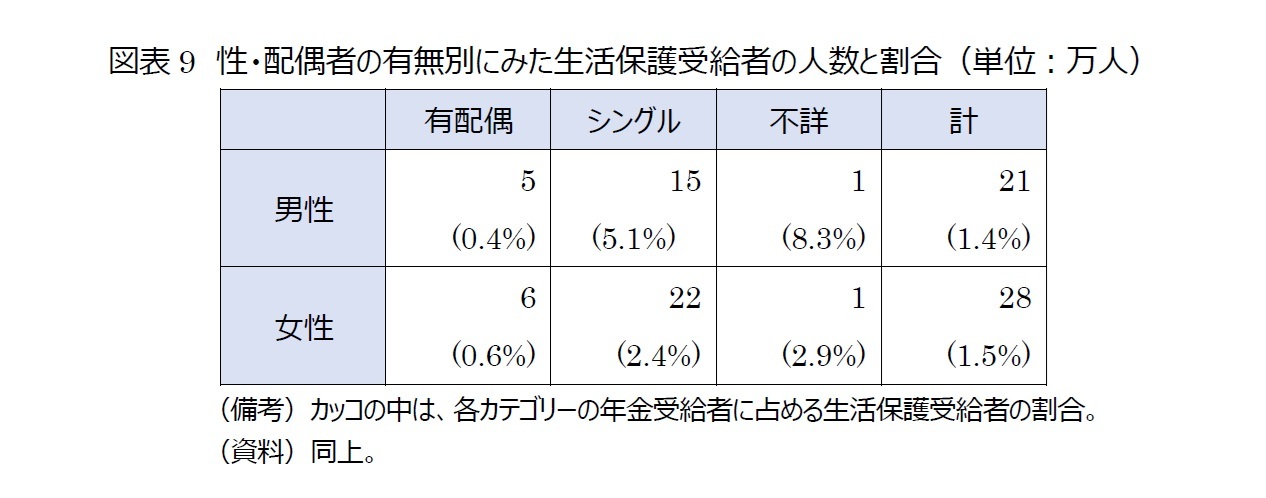

7――性・配偶者の有無別にみた生活保護受給者の人数と割合

その結果、2022年度に男性では計21万人、女性では28万人が年金を受給しながら生活保護も受けているが、男女いずれも、シングルの方が有配偶よりも、年金受給者に対する割合が大きいことが分かった。このことは、「特にシングルの方が貧困リスクが高い」というこれまでの分析結果に合致する。

8――終わりに

配偶関係別にみると、男性では未婚と離別では低年金のリスクが大きく、女性はシングルだといずれも低年金リスクが高いが、中でも離別女性のリスクは圧倒的に厳しいことが、本稿のまとめで分かった。このような属性の人たちは、現役時代に正社員中心の働き方をしてきた人が少ない。老後の年金水準は現役時代の賃金水準と関連しているため、このような属性の人々の低年金リスクを下げるためには、現役時代の雇用と働き方を改善する必要がある。

中でも、離別女性の低年金リスクは深刻であることが分かった。彼女たちに関しては、雇用や社会保障などで、一体的に対策を強化する必要があるのではないだろうか。現在の公的年金制度では、夫と死別した女性については、「それまで生計を維持されていた女性が、中高年になってから働いて生計を立てるのは難しい」という理屈で、30歳以上だと死ぬまで遺族年金が給付される3。特に、18歳未満の子がいる場合は手厚い。しかし、同じように夫に生計を維持されていても、離別した女性に対しては、制度として年金分割があるものの、扶助は手薄だ。離別女性の貧困は、子の貧困につながる。

前述したように、無職期間が長い中高年女性が再就職する場合は、正社員の職を探すのが難しい他、ひとりで育児をしなければならないために、フルタイム勤務ができない、といったケースもある。女性個人の視点から見れば、子が学齢期のうちは、教育費を捻出することを優先して、自身の老後の備えは後回しにしてきたというシングルマザーは多いのではないだろうか。そのようなシングルマザーが老後、直面する状況が、本稿でみてきた低年金・貧困リスクである。現行の公的年金制度だけでは実質、社会的扶助が機能していない離別女性に対して、雇用と社会保障の制度の中でどのような支援が必要か、再検討すべきではないだろうか。

3 厚生労働大臣の諮問機関、社会保障審議会の年金部会では現在、遺族年金の受給期間を、段階的に30歳以上でも有期給付とし、受給期間を短くする代わりに、遺族厚生年金額を加算するなど、配慮措置を設ける案などが議論されている。

(2024年09月05日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【シングルの年金受給の実態~男性は未婚と離別、女性は特に離別の低年金リスクが大きい~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

シングルの年金受給の実態~男性は未婚と離別、女性は特に離別の低年金リスクが大きい~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!