- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~

人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~

大阪経済大学経済学部教授 小巻 泰之

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

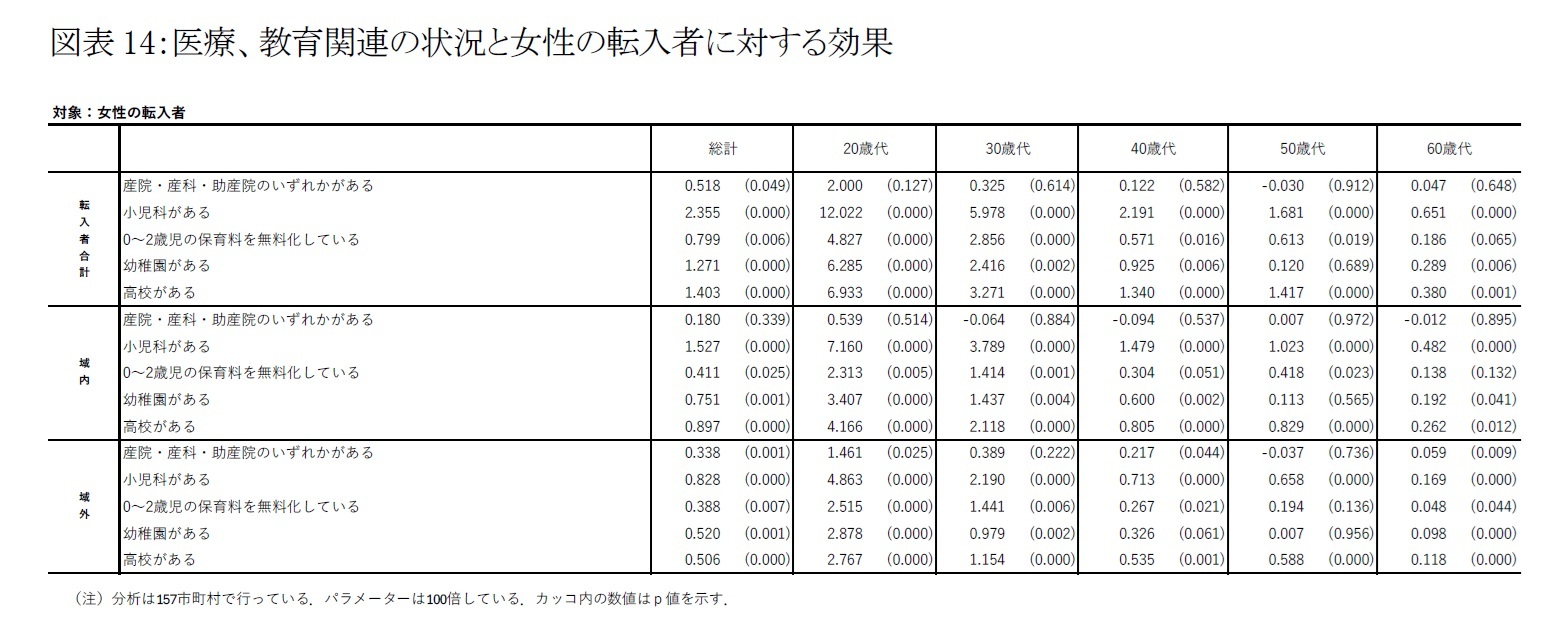

ここでは、市町村からの回答をもとに、女性の年齢階層別の施策の有効性を確認する。具体的には、被説明変数は総務省「住民基本台帳人口移動報告」の年齢別の転入者数を当該地域の人口数で除した転入者率を算出し、その水準値を用いる。説明変数は各市町村の質問票への回答(該当する場合=1、該当しない=0)としたデータを用いて、OLSで推定している。また、質問項目は、本論で取り上げた西高東低傾向を医療数(産科、小児科)、教育施設数(幼稚園、高校)及び、子育てコストの軽減としての0~2歳児の保育料無料化の効果について確認する。

西高東低傾向を示す産婦人科・産科は域内からの転入者については有意ではないものの、域外からの転入者には有意である、特に若年女性で有意なものとなっている。また、小児科については、域内外の女性に有意であり、特に、若年女性のパラメーターが他の年齢階層より大きく、転入者に影響を与えていることが確認できる(図表14)。

他方、子育て施設である保育所の数(3-5歳人口の10万人当たりの開設数)及び0歳児保育所利用率には地域間の偏在は確認できない。保育料については、3~5歳児の幼児教育・保育については2019年10月から無償化されているものの、0~2歳児については独自財源で実施している市町村がみられる。0~2歳児の保育料を無料にしている施策の効果をみると、この施策は有意であることがわかる。特に、若年女性でパラメーターが大きくなっている。

5――まとめ

このような医療や教育は、塩野(2001)で、ローマ帝国の下部構造として支えたソフトインフラと位置付けている。しかも、ローマ帝国では経済力が高かった時には医療や教育は私営であったが、経済力が衰えてから公営化されたとしている。日本におけるソフトインフラの地域間の偏在は、教育機関及び大学医学部の設置に関する歴史的な経緯等があり、地域間の偏在の是正は早期にできるものではない。しかしながら、経済力の低下が問題となっている現在こそ、西高東低がみられる医療や教育の配分を検討すべきではなかろうか。

他方で、このような基礎的なインフラの偏在を所与としているかは不明であるが、自治体の定住・移住施策の特徴をみると、西日本の方が女性転入者の受け入れに積極的な施策となっている可能性を示す等、施策の積極性で西高東低傾向が確認できる。また、自治体の施策あるいは医療、教育施設等のインフラの有無は、女性の転入者に対して有意な効果を有することも確認できる。この傾向は、年齢が若い女性層のパラメーターが大きく有意となっている。

そもそも、消滅可能性自治体では若年女性の減少(域外への転出)が大きいと予測された結果であり、その自治体が東日本に偏在している。松浦(2024)が示すように、若年女性に対する東京の引力が大きいとすれば、転出元の自治体は引力が弱いことを意味する。今後、転出元の引力にソフトインフラの有無が影響しているかについてアンケート調査などを通じて明らかにすることが必要ではないかと考える。本論では、直接的な因果関係を示したわけではないが、東日本と西日本における消滅可能性自治体の偏在は、塩野(2001)で示された医療、教育等のソフトインフラの西高東低が影響している可能性が考えられる。

参考文献

[1].荒川・野寄・中田(2021)「地方公共団体における移住推進施策と人口移動の関係-市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のテキスト分析」 RIETI Discussion Paper Series 21-J-053

[2].荒川清晟・野寄修平(2020),「大都市から地方への移住における社会経済的要因の影響-Elastic net回帰を用いたポアソン重力モデルによる分析」,RIETI Discussion Paper Series 20-J-033.

[3].上昌広(2017)「深刻な看護師不足の現状 極端な「西高東低」で医療事故も…」,連載「メディカルインサイト」,2017年8月11日.

[4].大石杉乃・内藤雅子・根岸龍雄(2001),「看護従事者数に地域差が生じた要因」,民族衛生,第67巻第5号,pp206-218.

[5].鎌田健司・岩澤美帆(2009),「出生力の地域格差の要因分析―非定常性を考慮した地理的加重回帰法による検証―」,人口学研究,第45号,2009.11.

[6].工藤豪(2013)「隠居制家族」に関する一考察」,家族研究年報,38巻,pp57-73.

[7].熊倉正修(2023)「出生率の西高東低と若年層の地域移動」,世界経済評論 IMPACT+ No. 24.

[8].国土交通白書(2015)「人口減少が地方のまち・生活に与える影響」

[9].小巻泰之(2023)「定住・移住策の効果の検証-徳島県の市町村を中心に-」,令和4年度総務省統計データ利活用推進事業『分析実践!EBPM 推進事業報告書』,P31-50,2023年3月31日

[10].小巻泰之(2024)「定住・移住策における地域格差とその効果の検証」,令和5年度総務省統計データ利活用推進事業『分析実践!EBPM 推進事業報告書』,2024年3月31日

[11].近藤明子・近藤光男(2015)「市町村の政策的取組が人口移動に与える影響」,日本地域学会年次大会学術発表論文集

[12].塩野七生(2001)『すべての道はローマに通ず―ローマ人の物語X―』、新潮社,pp.296

[13].人口戦略会議(2024)「令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート-新たな地域別将来推計人口から分かる自治体の実情と課題-」,2024年4月24日.

[14].総務省(2021),「「地方への人の流れの創出」に向けた効果的移住定住推進施策事例集」,2021年3月.

[15]谷本哲也(2019),「医者の数は「田舎に少なく」「都会に多い」のウソ-埼玉県の医師数は「鳥取の半分」程度しかない」,東洋経済ONLINE、2019年7月2日.

[16].土居丈朗(2018)「「西高東低」を2025年度までに縮小!…これは医療の話」,Yahooニュース,2018年1月27日.

[17].内閣府(2015)「選択する未来-人口推計から見えてくる未来像-「選択する未来」委員会報告解説・資料集-」,第3章、財政諮問会議、「選択する未来」委員会

[18].日本医師会総合政策研究機構(2017)「病床数の地域差の背景と課題」,日医総研ワーキングペーパー,No.380,2017年5月24日.

[19].日本経済新聞(2022)「なぜ医師は東日本に少ない? 人口比最少は埼玉県」,キャリアコラム,2022年2月27日.

[20].日本産業新聞(2022)「空き家問題は「西高東低」 中四国が上位/首都圏低く 人口移動で「家余り」進む」,2022年10月12日.

[21].日本人口学会編(2002),『人口大辞典』,培風館,pp66.

[22].ベネッセ(2021)「出生率が「西高東低」の理由は?新型コロナの影響は?【経済学者に聞く】」,2021年9月7日,https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=110253

[23].前田由美子(2022)「医師養成数増加後の医師数の変化について」,日医総研リサーチ・レポート No.126,2022年5月13日.

[24].松浦司(2024)「出生率は西高東低 その背景には」,朝日新聞論壇Bookmark,2024年4月17日

[25].森剛志(2013),「医師数の地域間格差と医療需要格差」,甲南経済学論集第53巻第1・2号2013年2月.

[26].Okada N, et al. A model-based estimation of inter-prefectural migration of physicians within Japan and associated factors: A 20-year retrospective study. Medicine (Baltimore). 2018 Jun;97(22):e10878.

補論:市町村データ

小巻(2023、2024)では、宝島社が実施する「田舎暮らしランキング」での質問票を準用し、市町村への調査を行う。宝島社では、『田舎暮らしの本』で2013年度から独自の質問票により市町村から直接にデータを収集し、「住みたい田舎ランキング」としてランキング形式で公表されている。市町村データは「住みたい田舎ランキング」の2022年度調査での全276の質問項目を準用している。

この質問票を用いるのは、市町村への面談調査を通じて、市町村の担当者が宝島社での調査結果を指針の1つとして参考にしているとの意見が多く伺えたからである。また、移住を検討している方々にとっても、移住先を選択する上での指針として利用されているとの意見も、現地での移住者の方から伺えたからである。

(質問票のプレプリント)

Denniston. et al(2010)、千年(2020)等を参考に回答を多く集められるように、本論では宝島社の質問票を再構成し、独自に質問票を増やす形で、補論図表1のような255項目の質問票を作成し、訪問先との面談と併せてデータを入手する。個々の質問票に対するウエイト付けは事前にはわからないことから、ここでは「○」の項目を「1」、「×」の項目を「0(ゼロ)」として集計している。

質問項目数が255と多いことから、回答者の負担の軽減のため実際に送付する質問項目数は111(全体の項目数の44%程度)としている。残りの質問項目については、筆者自身が、調査対象の市町村に送付する前に、当該市町村に関するネットで公開された情報から質問項目を事前に回答可能かを確認している。

(2024年06月05日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題

- 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~

- Covid-19における外出抑制~人々の自発的な抑制と飲食店への営業自粛要請~

- ソーシャルディスタンス(社会的距離の確保)の経済への影響

- 消費増税における延期判断の適否~EBPMサイクルと弾力条項の必要性~

- 職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~

- 消費税における軽減税率の効果-景気安定化の観点からの検討

- 労働関連統計にみられる人口減少と高齢化の影響 ~九州地域の場合~

- 高速交通網整備の地域経済への効果~「陸の孤島」島根県西部地域における公共財の整備~

- 消費税増税における「認知ラグ」の影響

大阪経済大学経済学部教授

小巻 泰之

小巻 泰之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/08 | 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2024/06/05 | 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2023/06/07 | 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2022/05/09 | 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!