- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- “ガソリン補助金”について改めて考える~メリデメは?トリガー条項との差は?

2024年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―ガソリン補助金制度について

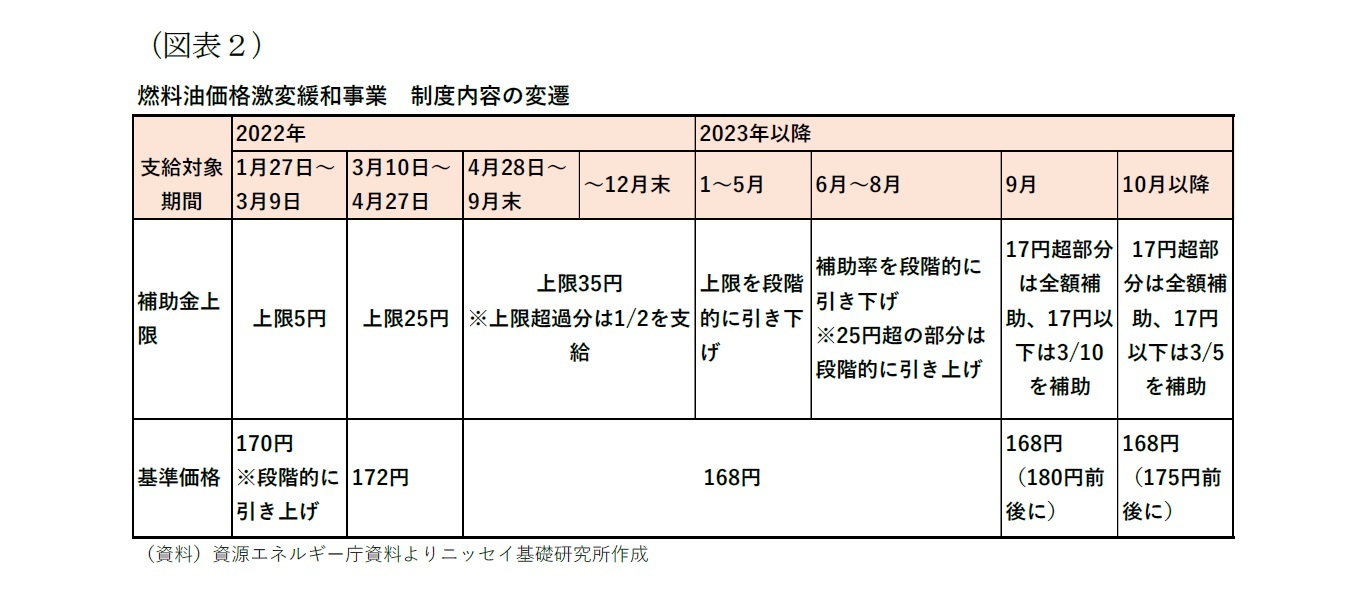

仕組みとしては、ガソリンの小売価格を直接抑制するのではなく、石油元売り会社に対して政府が補助金を支給することで出荷価格の抑制に応じてもらい、小売価格の抑制へと波及させる建て付けとなっている。具体的には、直近のガソリン価格とその前週の補助額をベース2に前週の原油価格の変動を加味することで翌週のガソリン想定価格(補助金支給前・以下「補助前」)3を算出し、基準価格との差について、全額または一部を補助金として支給する(図表2)。従って、直近のガソリン価格が、政府が抑制目標とする価格を上回っている(下回っている)場合には補助金が増額(減額)されることで、ガソリン価格が抑制目標水準に収斂することが見込まれる。

2 当初は制度が開始された週のガソリン価格をベースとしていたが、途中で変更された。

3 毎週、資源エネルギー庁が「補助金が無かった場合の翌週の価格」について予測し、補助金額の算定に使用。

(質の変化と規模の拡大を伴いつつ延長)

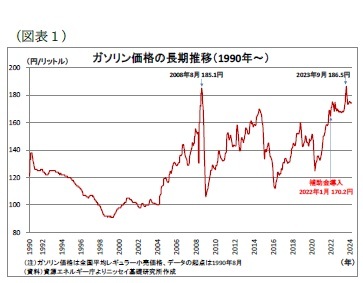

「燃料油価格激変緩和事業」という名称が示す通り、当初の仕組みはガソリン価格の急激な「変動」を抑制する形となっており、補助金額の算定基準となる基準価格は1リットル170円から段階的に引き上げられる(つまり、補助後のガソリン価格が緩やかに上昇する)予定となっていた。しかし、2022年3月からは基準価格が据え置かれる形に変更された。つまり、ガソリン価格の急激な「変動」を抑制する政策から、ガソリン価格の「水準」を押さえこむ政策へと変質したことになる。

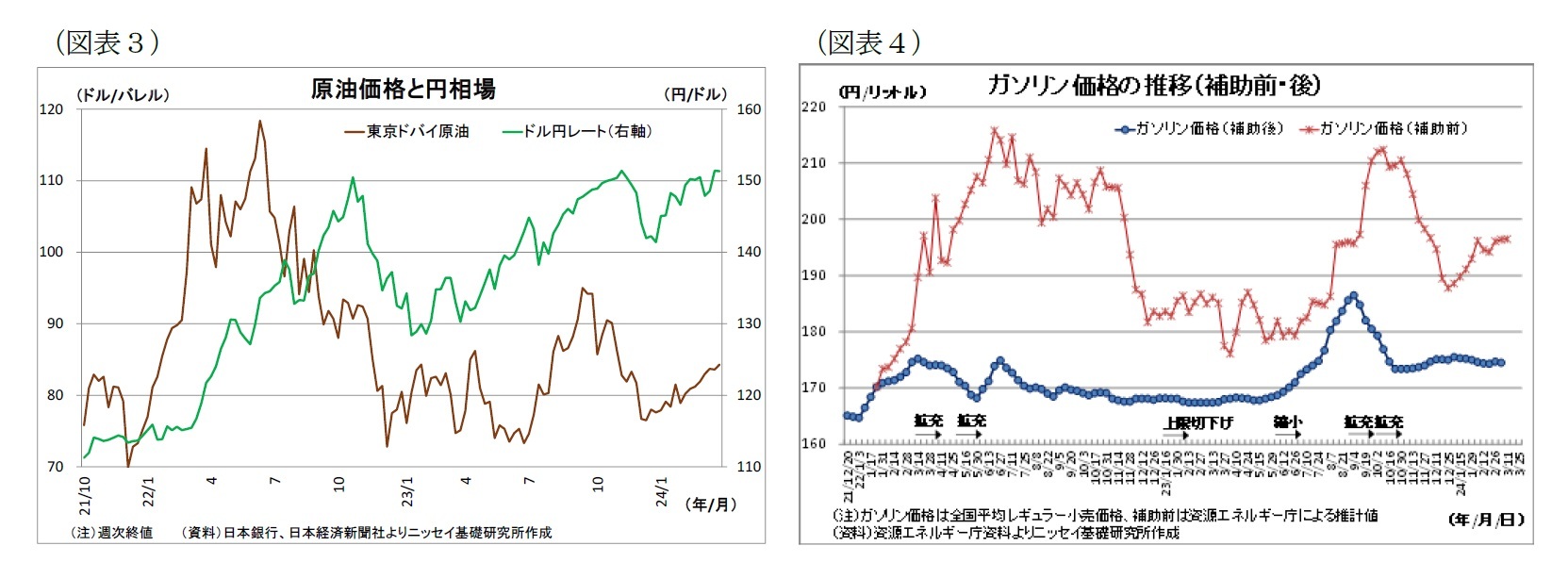

また、補助の規模も当初大きく拡大していった。導入時には同年3月末まで1カ月余りの短期的な時限措置で1リットル当たりの補助金額も最大で5円に過ぎなかった。しかし、世界的な原油価格の上昇や円安の進行によってガソリン価格(補助金支給前)の上昇・高止まりが続いたことを受けて、その後の補助金制度は拡充(補助上限の引き上げ・基準額の引き下げ)と延長を重ねた(図表3・4)。規模が最大となった2022年4月下旬から同年末にかけては、補助の上限額が35円(さらに超過分の1/2も加算)に達し、基準価格も168円に引き下げられた。

「燃料油価格激変緩和事業」という名称が示す通り、当初の仕組みはガソリン価格の急激な「変動」を抑制する形となっており、補助金額の算定基準となる基準価格は1リットル170円から段階的に引き上げられる(つまり、補助後のガソリン価格が緩やかに上昇する)予定となっていた。しかし、2022年3月からは基準価格が据え置かれる形に変更された。つまり、ガソリン価格の急激な「変動」を抑制する政策から、ガソリン価格の「水準」を押さえこむ政策へと変質したことになる。

また、補助の規模も当初大きく拡大していった。導入時には同年3月末まで1カ月余りの短期的な時限措置で1リットル当たりの補助金額も最大で5円に過ぎなかった。しかし、世界的な原油価格の上昇や円安の進行によってガソリン価格(補助金支給前)の上昇・高止まりが続いたことを受けて、その後の補助金制度は拡充(補助上限の引き上げ・基準額の引き下げ)と延長を重ねた(図表3・4)。規模が最大となった2022年4月下旬から同年末にかけては、補助の上限額が35円(さらに超過分の1/2も加算)に達し、基準価格も168円に引き下げられた。

(出口戦略の頓挫)

その後、2023年に入ると、ガソリン補助金制度は一旦縮小に向かった。

まず、1月から5月にかけて、補助の上限額が35円から25円に段階的に引き下げられた4。

さらに、2023年6月以降は補助率を段階的に引き下げ5、9月末で制度を収束される方針が示された。しかし、その後、原油価格の上昇と円安が同時進行したことでガソリン価格(補助後)が(おそらく政府の想定よりも)大きく上昇し、9月初旬に過去最高となる186.5円に到達したことを受け、政府は再び補助金制度を拡充することになった。実質的には「出口戦略の頓挫」にあたる。具体的には、9月はガソリン価格が180円前後に、10月以降は175円前後になるよう補助金が引き上げられた。この枠組みは現在まで続いており、昨年10月以降、ガソリン価格は175円前後で推移している。

4 当時は一時的に原油安・円高が進んだことで、補助金額である「ガソリン価格(補助前)と基準価格との差」が縮小していたため、実際のガソリン価格への影響はなかった。

5 同時に、基準額に対して25円超の部分の補助率は拡大し、価格高騰リスクへの備えとした。

その後、2023年に入ると、ガソリン補助金制度は一旦縮小に向かった。

まず、1月から5月にかけて、補助の上限額が35円から25円に段階的に引き下げられた4。

さらに、2023年6月以降は補助率を段階的に引き下げ5、9月末で制度を収束される方針が示された。しかし、その後、原油価格の上昇と円安が同時進行したことでガソリン価格(補助後)が(おそらく政府の想定よりも)大きく上昇し、9月初旬に過去最高となる186.5円に到達したことを受け、政府は再び補助金制度を拡充することになった。実質的には「出口戦略の頓挫」にあたる。具体的には、9月はガソリン価格が180円前後に、10月以降は175円前後になるよう補助金が引き上げられた。この枠組みは現在まで続いており、昨年10月以降、ガソリン価格は175円前後で推移している。

4 当時は一時的に原油安・円高が進んだことで、補助金額である「ガソリン価格(補助前)と基準価格との差」が縮小していたため、実際のガソリン価格への影響はなかった。

5 同時に、基準額に対して25円超の部分の補助率は拡大し、価格高騰リスクへの備えとした。

2|長期化の背景にガソリンの特殊性

2021年以降、国内で多くのモノ・サービスの価格が上がってきたが、政府が価格抑制策に踏み切った品目は少ない。しかも、ガソリン補助金は他に先駆けて導入され、出口戦略を実質的に撤回するなど、政府として価格動向に非常に配慮している様子がうかがわれる。その背景にあるのは、ガソリンの特殊性だと考えられる。

2021年以降、国内で多くのモノ・サービスの価格が上がってきたが、政府が価格抑制策に踏み切った品目は少ない。しかも、ガソリン補助金は他に先駆けて導入され、出口戦略を実質的に撤回するなど、政府として価格動向に非常に配慮している様子がうかがわれる。その背景にあるのは、ガソリンの特殊性だと考えられる。

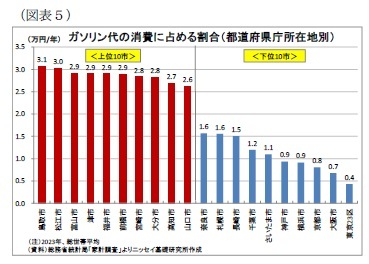

まず、ガソリンは「生活必需品である」ことだ。特に公共交通網が不十分で車が生活の足として欠かせない地方ではその色彩が強い。実際、ガソリン代が消費額に占める割合(2023年)を計算すると、都道府県庁所在地別で最も高い鳥取市では3.1%に達しており、東京23区(0.4%)の10倍近い(図表5)。

まず、ガソリンは「生活必需品である」ことだ。特に公共交通網が不十分で車が生活の足として欠かせない地方ではその色彩が強い。実際、ガソリン代が消費額に占める割合(2023年)を計算すると、都道府県庁所在地別で最も高い鳥取市では3.1%に達しており、東京23区(0.4%)の10倍近い(図表5)。また、ガソリンは「購入頻度も高め」だ。家計調査6によれば、全国平均のガソリンの購入頻度は1世帯当たり年間17回、約20日に1回給油していることになる。

さらに、ガソリンは小売店(ガソリンスタンド)で「店外に価格が目立つように表示されている」ため、消費者の意識が向かいやすいという点も挙げられる。

こうしたガソリンの特殊性を背景として、ガソリン価格の上昇は消費者のマインドへの悪影響が大きいうえ、政府への不満を通じて支持率の低下に繋がりやすいと考えられることから、政府として重視せざるを得ず、優先的に対応してきたという事情が推察される。

6 2023年の二人以上世帯の購入頻度は、100世帯当たり年間1698回。

3|補助金制度のメリットとデメリット

次にこれまで実施されてきたガソリン補助金制度について、メリット・効果とデメリット・副作用について考察する。

(メリット・効果)

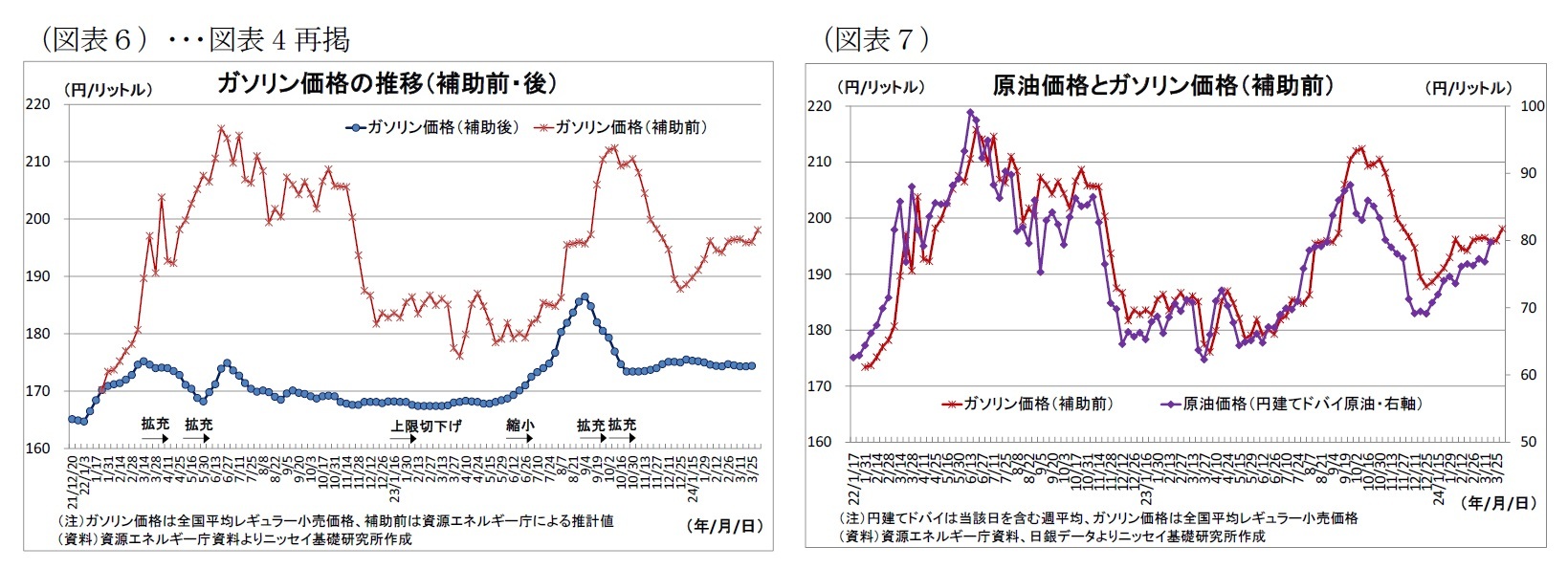

まず、効果としては、そもそもの制度の狙いである「ガソリン価格の抑制」が挙げられる。補助金制度が無かったと仮定した場合、資源エネルギー庁の推計によれば、(補助金が支給開始となった)2022年1月末から今年2月末までのガソリン価格の平均は1リットル194.3円となっていたと推定されるが、補助金の支給によって実際の平均価格は172.1円に留まり、約22円価格が抑制された(図表6)。

家計の年間ガソリン消費量は平均約430リットル7のため、補助金によって年間約9500円の負担が軽減されたことになる。同様に、企業のガソリン代負担も運送業を中心に抑制されたはずだ。補助金は家計・企業の負担軽減やマインド悪化の抑制を通じて、景気の下支えにも寄与したと考えられる。

そして、ガソリン価格の抑制を補助金で行うことのメリットとしては、予算確保のみで法改正を伴わないため、(1)「迅速に実施できること」と、(2)「柔軟に制度変更を行えること」が挙げられる。

ちなみに、制度の導入時には、政府が補助金で卸売価格を抑制しても小売店が抑制分ほど小売価格を下げず(補助金が小売店のマージンに廻り)、補助金が小売価格に十分波及しない事態も一部で懸念されていた。さらに、2022年10月には財務省がそれまでのデータを基に試算し、「ガソリン価格に補助金の全額が反映されていない可能性がある」と指摘している。ただし、小売店のマージンを含んでいるガソリン価格(補助前)は原油価格(円建て)と概ね連動していることから(図表7)、補助金の大部分が小売価格へ波及したことは間違いない8。

次にこれまで実施されてきたガソリン補助金制度について、メリット・効果とデメリット・副作用について考察する。

(メリット・効果)

まず、効果としては、そもそもの制度の狙いである「ガソリン価格の抑制」が挙げられる。補助金制度が無かったと仮定した場合、資源エネルギー庁の推計によれば、(補助金が支給開始となった)2022年1月末から今年2月末までのガソリン価格の平均は1リットル194.3円となっていたと推定されるが、補助金の支給によって実際の平均価格は172.1円に留まり、約22円価格が抑制された(図表6)。

家計の年間ガソリン消費量は平均約430リットル7のため、補助金によって年間約9500円の負担が軽減されたことになる。同様に、企業のガソリン代負担も運送業を中心に抑制されたはずだ。補助金は家計・企業の負担軽減やマインド悪化の抑制を通じて、景気の下支えにも寄与したと考えられる。

そして、ガソリン価格の抑制を補助金で行うことのメリットとしては、予算確保のみで法改正を伴わないため、(1)「迅速に実施できること」と、(2)「柔軟に制度変更を行えること」が挙げられる。

ちなみに、制度の導入時には、政府が補助金で卸売価格を抑制しても小売店が抑制分ほど小売価格を下げず(補助金が小売店のマージンに廻り)、補助金が小売価格に十分波及しない事態も一部で懸念されていた。さらに、2022年10月には財務省がそれまでのデータを基に試算し、「ガソリン価格に補助金の全額が反映されていない可能性がある」と指摘している。ただし、小売店のマージンを含んでいるガソリン価格(補助前)は原油価格(円建て)と概ね連動していることから(図表7)、補助金の大部分が小売価格へ波及したことは間違いない8。

7 家計調査(二人以上の世帯)によれば、2022年が431リットル、2023年が432リットル

8 ガソリン価格(補助前・想定)は、前週のガソリン価格(実績)に前々週の補助金額と原油価格(円建て)の増減額を加算したものである。従って、補助金の一部が小売店のマージンに廻って、補助金額の分だけガソリン価格(実績)が押し下げられない(転嫁が不十分な)場合には、ガソリン価格(補助前)が原油価格(円建て)より上昇し、両者に乖離が生じる。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年03月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【“ガソリン補助金”について改めて考える~メリデメは?トリガー条項との差は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

“ガソリン補助金”について改めて考える~メリデメは?トリガー条項との差は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!