- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 欧米保険事情 >

- メディケイドとCHIP:米国の医療セーフティネット-コロナ後の通常運営で加入者は減少中-

メディケイドとCHIP:米国の医療セーフティネット-コロナ後の通常運営で加入者は減少中-

保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任 磯部 広貴

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――現時点におけるメディケイドとCHIPの概要

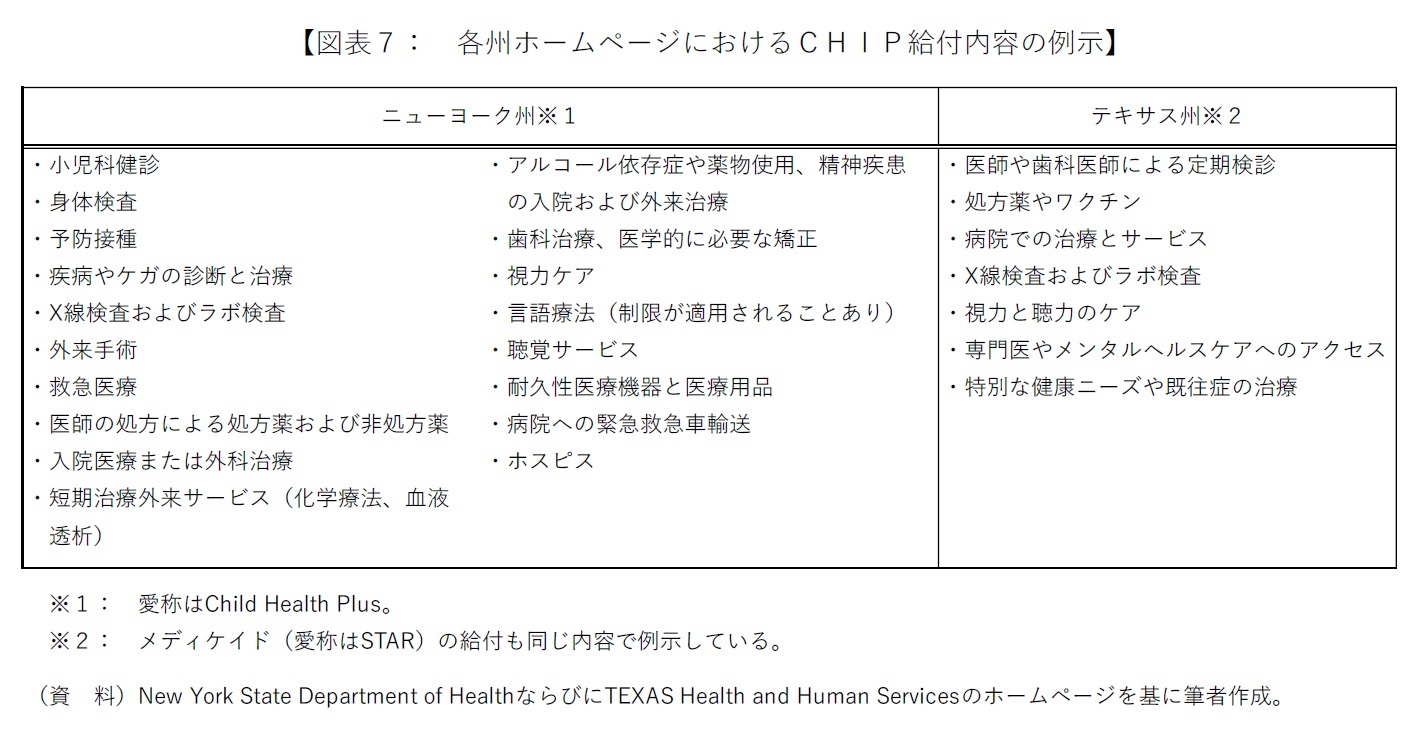

(1) 連邦政府の求める給付内容

低所得者支援という性質上、メディケイドは加入者から保険料を徴収せず給付は治療行為など現物で行われることが基本である。連邦政府は各州が運営するメディケイドの費用に対し下限50%から上限83%までを負担25する(但しオバマケアによる加入資格拡張に伴う費用は90%)ところ、そのような財政支援を行う前提として、メディケイドによる給付内容には一定の条件が設定されている。

伝統的条件は15の必須給付内容26と任意給付内容で構成される。処方薬や歯科治療は必須給付内容には含まれていない。給付の期間や範囲はその目的に応じて各州が決定可能である。

これとは別に各州はABP(Alternative Benefit Plan)と呼ばれる代替プランを州内の特定のグループに提供することが認められている。個別の給付内容を要件化したものではなく、包括的なプラン27の中から選択されるが、当該プランはオバマケアによって医療保険取引所で提供される個人保険に義務化された10種類の給付内容(EHB28)を含む必要がある。ABPの採用は州の義務ではないものの、オバマケアの加入資格拡張による加入者にはABPを適用せねばならない。

25 メディケイド費用に対する連邦政府の負担率はFMAP(The Federal Medical Assistance Percentage)と呼ばれ、その州の1人当たり収入が全米平均より高いと負担率が下がり(連邦支援小)、低いと逆になる(連邦支援大)構造となっている。

26 (1)入院医療サービス、(2)外来医療サービス、(3)早期および定期的な検査・診断および治療サービス、(4)療養施設サービス、(5)在宅医療サービス、(6)医師診療サービス、(7)地方保健クリニックサービス、(8)連邦資格保有の健康センターサービス、(9)検査およびX線サービス、(10)家族計画サービス、(11)助産師サービス、(12)認定小児科および家族看護師プラクティショナーサービス、(13)独立型出産センターサービス(州によって認可または承認されている場合)、(14)治療のための移動、(15)妊婦向け禁煙カウンセリング。

27 対象となるプランは(1)連邦職員医療給付プログラムを通じて提供される標準的なブルークロス/ブルーシールドのPPOと同等の医療保険、(2)州職員に提供される医療給付制度、(3)州内でメディケイドではない加入者を最多で有するHMO、(4)保健福祉長官が認可した制度の4つである。PPOはPreferred Provider Organizationの略で、ネットワーク加盟医療機関が複数あり、さらに加入者はネットワーク外の医療機関にかかってもよいがネットワーク加盟医療機関に比し保険給付が限定される。HMOはHealth Maintenance Organizationの略で、加入者はGatekeeperとも呼ばれる主治医にかかる必要があり、主治医の紹介がないと専門医の治療を受けられない。一般的にはPPOがHMOより加入者の利便性が高いとされる。

28 Essential Health Benefitsの略。具体的には(1)外来患者サービス、(2)救急サービス、(3)入院サービス、(4)出産・新生児ケア、(5)メンタルヘルス・薬物使用障害サービス(行動保健治療を含む)、(6)処方薬、(7)リハビリテーションサービスおよび器具、(8)検査サービス、(9)予防診断および慢性疾患管理、(10)口腔・視力ケアを含む小児サービス。

各州は連邦当局に個別に申請し承認を得ることによって、連邦規制とは異なるメディケイドの運営を行うことが可能となる。社会保障法には複数の免除規定があり、最も有名であるのは研究・実証プロジェクトのための第1115条である。

第1115条では連邦当局の承認に基づき、各州は連邦規制とは別に、加入資格や給付内容を拡げることが可能となる。当初は5年間で承認され、以後は基本的に3年(最長10年)毎に更新されるが、連邦予算に対しては中立である(連邦予算を増大させない)ことが求められる。2022年12月時点では49州とワシントンDCにおいて84の研究・実証プロジェクト29が認められている。

50%以上の財政支援を行いつつも連邦規制は柔軟であり、メディケイドの運営には各州の裁量が大きく反映される構造となっている。

29 Congressional Research Service ”Medicaid: An Overview ” Updated February 8, 2023の23頁。

各州が運営するCHIPの費用に対する連邦政府による負担の下限はメディケイドよりもさらに高く65%である。

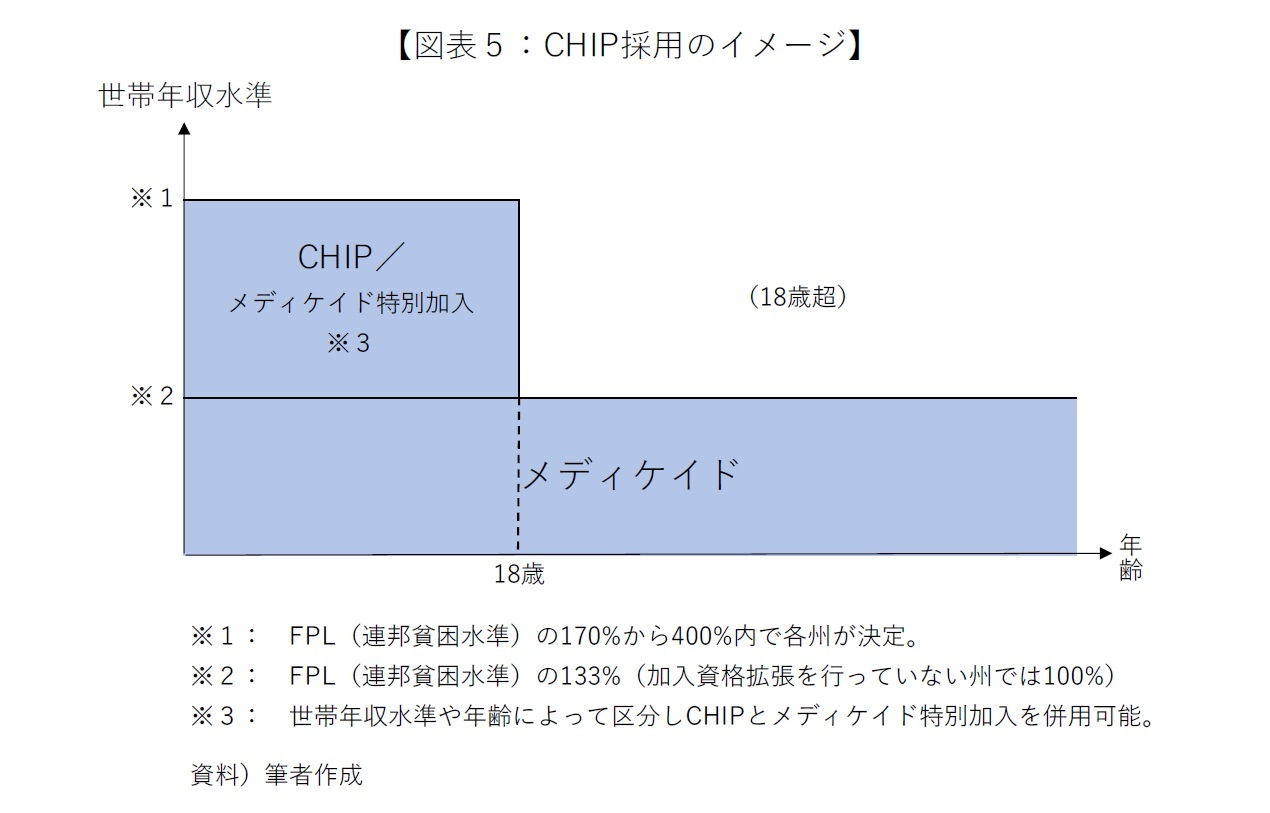

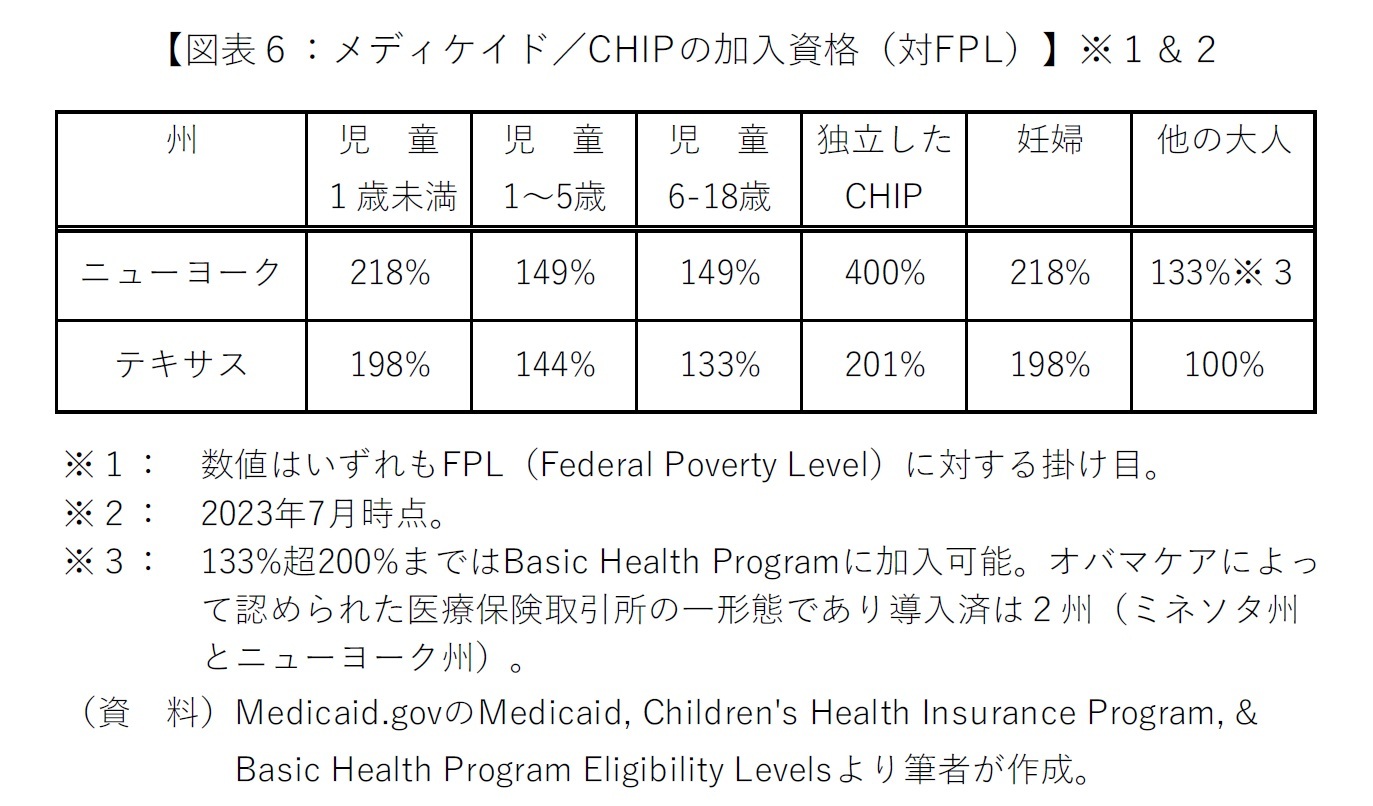

その前提として、各州はFPL(連邦貧困水準)の170%から400%内で基準を定め、基準収入以下の家庭における18歳以下で無保険の児童をカバーするよう連邦政府は求めている。オバマケアによる加入資格拡張を採用した州であってもメディケイドのカバーはFPLの133%までの家庭の児童に止まるところ、CHIPによって守られる児童を拡げる趣旨である。その一方、年収水準に応じて保険料を徴収30することがある。

CHIPの採用方法には以下3つの手法がある。

(1) 独立したCHIPのみ(2州)

(2) メディケイドへの特別加入(10州とワシントンDC)

(3) 独立したCHIPとメディケイドへの特別加入を併用(38州)

30 ニューヨーク州の場合、FPLの400%までの家庭の児童が加入可能であるものの、1歳未満児童では同218%超、1歳から18歳以下児童では同149%超の家庭に対し保険料が求められる。

31 Medicaid.govのFederal Fiscal Year (FFY) 2020 Statistical Enrollment Data System (SEDS) Reportingより。

32 民間医療保険会社が医療機関をネットワーク化し診療価格、ときには治療の要否を決定することで保険給付の対象となる医療費を抑制することが可能となる。

米国において医療機関は患者を選ぶことができる。保険に加入しておらず診療報酬の支払いを期待できない患者への診療を拒否することもあれば、より高い診療報酬を支払える患者を優先し他を後回しにすることもありえる。メディケイド/CHIPに加入していても実際に医療機関の診療を受けられないのであれば福祉としての機能が不十分と言えよう。

まず無保険者との比較では、メディケイド/CHIP加入者の医療機関との関係は非常に良好33であり、公的制度として十分に機能していると評してよいだろう。しかし民間医療保険との比較では様相が異なる。メディケイド/CHIPの診療報酬が低いために患者を受け入れる医療機関が限られる、特に専門医を探すことが難しいといった事実がかねてより指摘されてきた。2017年時点となるが、民間医療保険の患者は96.1%を受け入れたもののメディケイド/CHIPの患者は74.3%であったという調査結果34がある。また、この数値は全米平均であり、州ごとあるいは医療の分野ごとに差異が大きい。

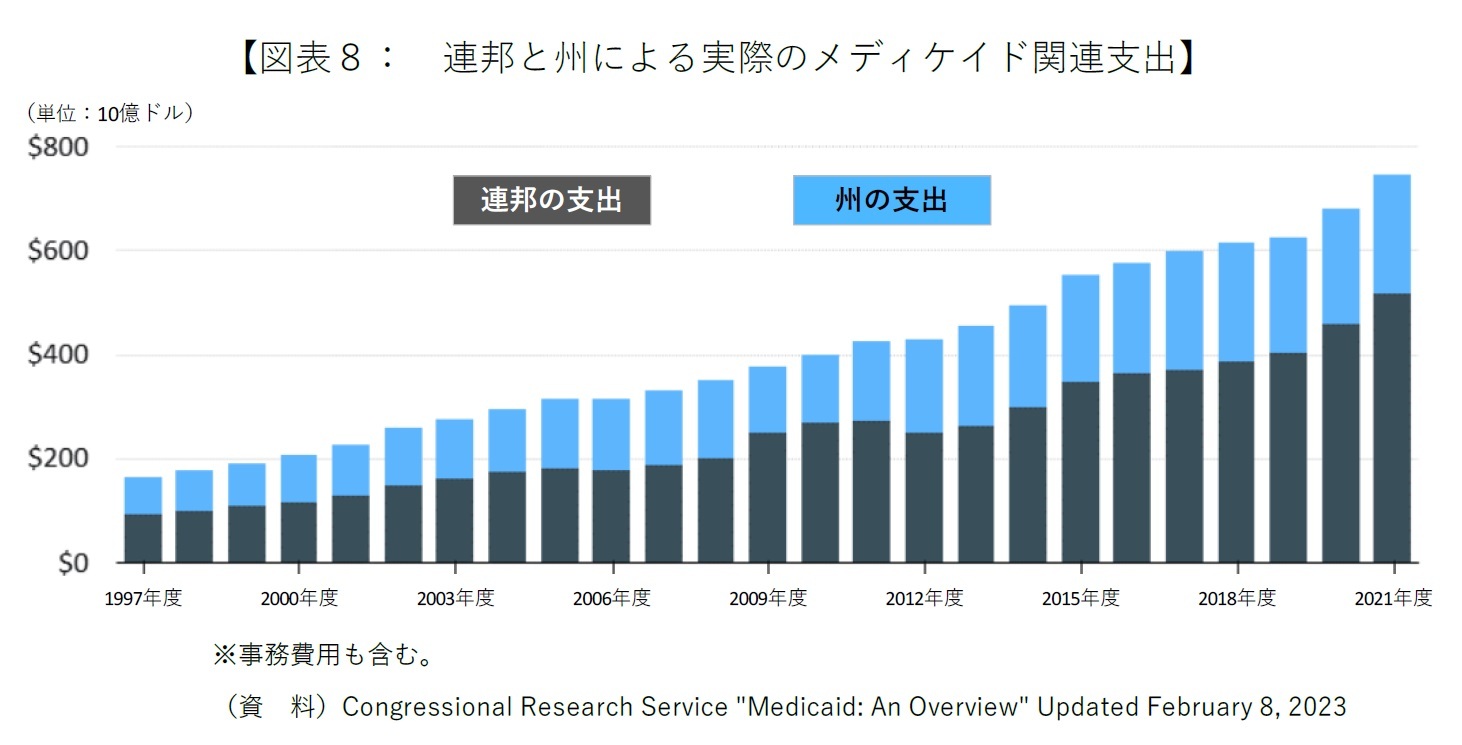

連邦政府と州の財政支出が増加基調をたどってきたことは図表8が示す通りである。財源確保の観点から常にコスト削減が求められており診療報酬の増加は難しいところ、民間医療保険と大差なく医療機関の診療を受けられるよう、各州の運営が問われるところである。

33 KFF “10 Things to Know About Medicaid”の図表7(2021年の調査)によれば、日常的に利用可能な医療機関がないとする回答は大人の場合で無保険者40.9%のところメディケイド等公的保険加入者では10.9%、児童の場合で無保険者21.4%のところメディケイド等公的保険加入者では2.9%に止まった。

34 MACPAC ” Physician Acceptance of New Medicaid Patients: Findings from the National Electronic Health Records Survey”

(2023年11月30日「基礎研レポート」)

03-3512-1789

- 【職歴】

1990年 日本生命保険相互会社に入社。

通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。

日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。

2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。

資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。

【加入団体等】

日本FP協会(CFP)

生命保険経営学会

一般社団法人 アフリカ協会

一般社団法人 ジャパン・リスク・フォーラム

2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版

磯部 広貴のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | 米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/25 | 連立を組む信念の一致はあるか-1940年、英国の戦時連立政権- | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

| 2025/09/02 | ポピュリズムではないトランプ政権の医療保険政策-トランプ岩盤支持層はどう受け止めていくか- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/15 | 民間医療保険の健全性強化を図るインドネシア-医療保険規制は医療制度の課題を示す- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【メディケイドとCHIP:米国の医療セーフティネット-コロナ後の通常運営で加入者は減少中-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

メディケイドとCHIP:米国の医療セーフティネット-コロナ後の通常運営で加入者は減少中-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!