- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 「日本仕様のジョブ型雇用」とは何なのか(2)-先行事例から見る実態と特徴-

「日本仕様のジョブ型雇用」とは何なのか(2)-先行事例から見る実態と特徴-

総合政策研究部 主任研究員 小原 一隆

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

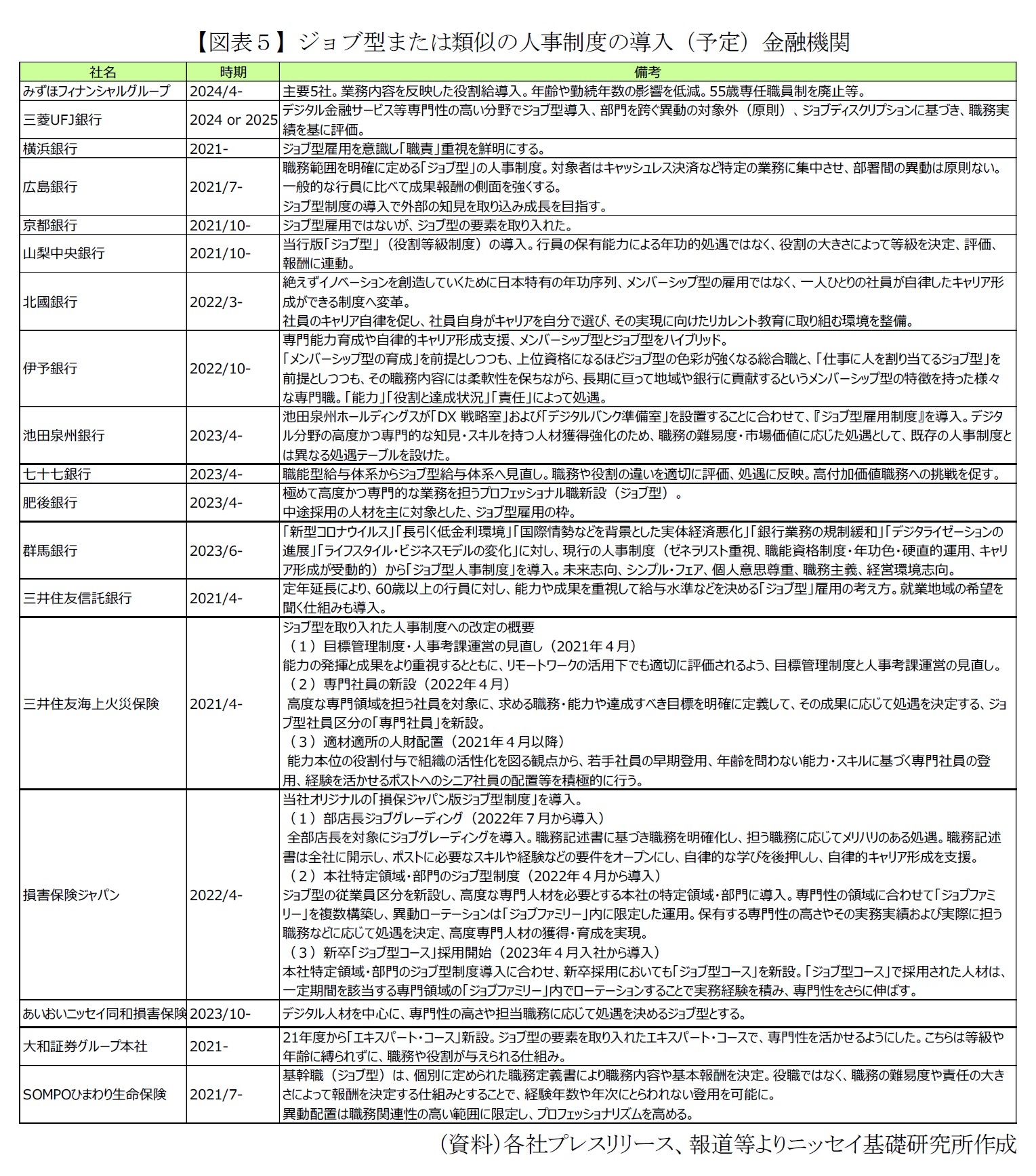

4――金融機関の導入例

2023年7月時点では、地方銀行の導入が多く見受けられる。例えば、広島銀行、伊予銀行、七十七銀行、肥後銀行、池田泉州銀行、琉球銀行等。地銀以外ではSOMPOホールディングス、損保ジャパン、三井住友海上といった損害保険業界でも進みつつある。

また、明示的にジョブ型とはせずとも、ジョブ型の考え方を取り入れるとした企業もある。これらの企業の中には、アルムナイネットワークを整備したり、リファラル採用を導入したりと、人的資本のパイプラインを整備しようとしているところもあるのは興味深い。

ただ、欧米型の純粋なジョブ型ではなく、一部の職務(DX関連等)や年齢層(60歳以上等)に限定してジョブ型としたり、自社版ジョブ型と銘打って、限定的にジョブ型に取り組むという例が目立った。また、もっと控えめに「ジョブ型を意識」であるとか、メンバーシップ型とジョブ型のハイブリッドと称する例もある。加えて、年功賃金的運用を改めるという表現にとどまる例も見られた。

各社の取組の詳細は不明であるが、純粋なジョブ型にあるような、全ての職務を社内外から公募したり、これに伴って人事部門がその強大な権限を各部門に移譲する、というような動きは確認できなかった。

一方で、ある生命保険会社は、「相互会社としての良さを維持する」ために、ジョブ型雇用は導入しないと公表している6。

大手金融機関に限らず、海外拠点を擁する企業は、現地採用のスタッフの取扱いと、駐在員の取扱いに齟齬があり運用が難しいという。また、専門性の高い即戦力人材について、中途採用も行っているが、入口ではその部署に配属されるが、その後の行先は、メンバーシップ型という前提であることから、全く専門外の部署に配属されることも理論上有り得る。当然異動に際しては本人に事前打診し、意向確認の上、ということになるだろう。そうでなければ、企業に定着してもらうことは一般的には難しいだろう。ただでさえマーケットバリューを有する人材を採用したのであるから、他の会社にとってもバリューがあると評価される蓋然性が高いのだ。しかしながら、ジョブ型を導入していない状況であっても、既にこの点はどの企業も何らかのルール整備や運用の工夫で、ミスマッチが起きにくいように配慮をしていると考えられる。

また、各社の人事制度や運用は、他の多くの要素と密接に絡み合っていることから、ある一部分だけを変更してもうまく機能するとは考えにくい。例えば来年度から純粋なジョブ型に変更すると決めたとして、労働力の主要な供給源である大学の教育の実態が変わらなければ、各種職務の即戦力たり得る新卒者を確保することは至難の業だろう。

言葉を選ばずに言えば、メンバーシップ型の大きな特徴の一つである人事部門による強大な中央集権体制等を温存したまま、わずかな範囲だけジョブ型を導入して、「やっている感」を醸し出してアリバイ作りをしているようにも見える。とはいえ、「小さく生んで大きく育てる」を志向し、そろりと着手して徐々に変革していく姿勢の表れなのかもしれない。

6 明治安田生命 「2023年度新入職員向けメッセージ(要旨)」「当社はジョブ型雇用とは一線を画してメンバーシップ型雇用にこだわり、一人ひとりを大切にする。一方で、その条件、前提として、従業員一人ひとりの不断の自己変革・自己成長を求める。デジタル化で仕事がなくなっても新しい職務にチャレンジしてもらう。」2023年4月3日、2023年7月10日閲覧

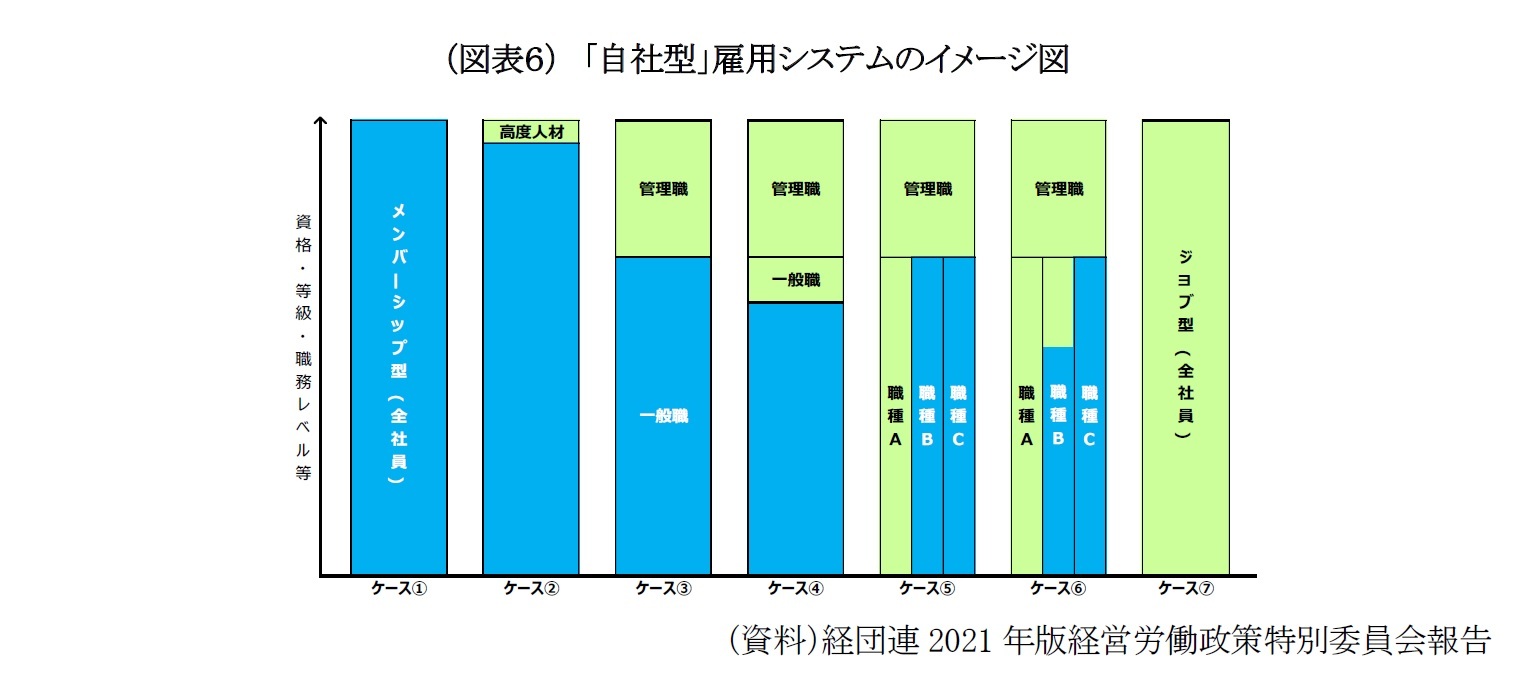

5――経団連の主張

2021版経営労務委員会報告において、経団連は「メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用は、それぞれのメリットやデメリットなどを総合的に勘案しながら検討することが有益である。各企業における検討の結果、引き続きメンバーシップ型雇用をメインに据えて運用する企業もあれば、ジョブ型雇用の導入・活用を大幅に拡充する方針を打ち出すケース、メンバーシップ型とジョブ型のハイブリッド版を段階的に作り上げていくなど、様々なアプローチがあり得よう」、「メンバーシップ型とジョブ型を最適に組み合わせた『自社型』雇用システムをつくり上げていくことが何より大切である」と主張している(図表6)。政府の指針での「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」にもこの思想が反映されていると考えられる。

これでは欧米型ジョブ型ではなく、ジョブ型風味にすぎない。いわば「日本仕様のジョブ型雇用」と形容できよう。3文書において「ジョブ型人事(職務給)」、「職務給(ジョブ型人事)」とおよそ政府文書とは思えない不自然なワーディングが為されている背景のようにも感じる。脱メンバーシップと言いながら、メンバーシップの核心部分は温存し、欧米型ジョブ型の利点のチェリーピッキングを行っているのではないか。本来相容れないものが同居している。あたかもキメラ7である。

7 ギリシャ神話でライオンの頭、山羊の体、蛇の尾をもつ怪物。キマイラ。(広辞苑)

6――中小企業はどうなるか?

7――留意すべき点

つまり、ジョブ型という新たなラベルが貼られるものの、自社版ジョブ型であったり、ハイブリッド版である限り、程度の差はあれ実態は特段新しいものではないのではないか、ということだろう。では何がこれまでと大きく違うのか。それは、DXやGXという産業構造の変革や労働力人口の不足、低い労働生産性の伸びという諸課題に直面していることを背景に、リ・スキリングと労働移動とセットであるということではないか。

労働団体はどう言っているだろうか。全日本金属産業労働組合協議会(金属労協)は、2023年1月18日に、「経団連『2023年版経営労働政策特別委員会報告』に対する見解」の中で以下のように述べた。

「経労委報告では、『ジョブ型雇用』を『円滑な労働移動にも資する』と主張しているが、人事・処遇システムと雇用システムは別の問題であり、企業の雇用責任が軽減することはない。解雇の金銭解決や整理解雇の四要件の要件緩和など、労働者の雇用の安定を損なう方向に利用されることのないよう警鐘を鳴らしたい。」

日本においてジョブ型が浸透したとしても、整理解雇の4要件は継続すると考えられ、第2章でも触れた通り、「ジョブ型を導入すれば解雇しやすくなる」という連想は正しくない。

三位一体労働市場改革分科会(第1回、2023年4月26日)において、委員の一人から、職務は、企業独自性がかなり高いと、労働市場の人材流動性を低めてしまう、との指摘があった。職務が標準化されていれば、人材の代替可能性が高まる。自社固有の職務は多くの企業において存在すると考えられるが、そのような職務は流動性が低いということを示唆しているのではないだろうか。労働移動を促したいのであれば、各企業に固有の組織設計についても振り返りを行う必要があるのかもしれない。

8――おわりに

メンバーシップ型の礼賛は、日本経済が世界を席巻していた1970年代後半~1990年代前半の約20年間の状況に合致したからである。その後失われた時代は30年を数え、メンバーシップ型が時代にフィットした期間の方が既に短く、実は一時期の特殊な出来事であったのではないか。新しい経済・社会状況に即した雇用の形が模索されるのは当然ともいえる。

ジョブ型雇用を原理原則のまま導入しても、うまく機能しない懸念は多くの識者に指摘されている。ジョブ型とメンバーシップ型の長所を融合した「日本仕様のジョブ型雇用」が想像される。ジョブ型が意図通り機能し、三位一体改革が成し遂げられると、我が国の経済社会にインパクトを与えるだろう。男性中心の無限定な働き方の見直しにより、ワークライフバランスやウェルビーイング、男女の働きやすさの向上を通じ、少子化対策へのプラス効果も期待できよう。

当然ながら他社の導入や、政府が取組事例を出したから、だけではなく、導入是非の検討時には自社への適合性や対象範囲等、適切に評価をする必要がある。しかしながら、仮に先行導入する企業の採用力や働き手のエンゲージメント向上等でプラス効果が発現すると、大きく差を付けられる懸念もある。導入有無にかかわらず、自社の雇用の指針を、これまで以上に明確な言葉で発信すべきだろう。

一方、働き手は、エンプロイアビリティの向上を続ける必要がある。政府はリ・スキリングを強く推進している。スキルの陳腐化が速くなることも背景にあり、労働移動を推進したい経済界の意向の反映でもある。

政府・経済界ともにジョブ型へのシフトの意図は当然前向きなものであるが、中高年層で四半世紀前の成果主義を巡る混乱が記憶に残る人は少なくないだろう。仮に企業の本音が、当時と同じく人件費の抑制だったとしたら、短期的にはコスト削減により、業績は上向くかもしれない。しかし、同じことを多くの企業が行うと、労働者の購買力が低下し、巡り巡って企業業績の低迷に繋がる懸念には想像力を働かせるべきだ。単なるコスト削減用ツールとなっては従業員のエンゲージメントの向上も難しい。この懸念が杞憂であり、前向きな効果を通じ、「構造的な賃上げ」に繋がることを期待する。また、たとえ「日本仕様のジョブ型雇用」がキメラ的であっても、従業員、企業、そして日本経済・社会全体がより輝ければ、それは善である。今後の動向を注視していきたい。

(参考文献)

鶴光太郎『日本の会社のための人事の経済学』日本経済新聞出版,2023年,pp.70-78.

濱口桂一郎「日本におけるジョブ型流行史」(『日本労働研究雑誌』2023年6月号 No. 755),p.4.

濱口桂一郎「間違いだらけのジョブ型雇用理論-本当のジョブ型雇用とは何か?」(『労政時報』第4031号 2022年3月11日)pp.21-28.

佐藤博樹「『ジョブ型雇用』を巡る議論をどのように理解すべきか -人事管理システム改革への示唆」(『日本労働研究雑誌 2022年特別号』), 2022年1月.

佐藤健司「日本企業における人間関係:メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の視点から」 2021年3月 同志社商学、pp.89-90.

海老原嗣生「人事の組み立て ~脱日本型雇用のトリセツから」 日経BP, 2021年, pp.38-47.

今野浩一郎「求められる『型』を超える視点」(『日本労働研究雑誌』2023年6月号 No. 755),p.1.

八代充史「銀行人事と人事制度の変化の方向性 銀行業はジョブ型人事になるか」(『月刊金融ジャーナル』2023年4月号), pp.24-27.

向井蘭「ジョブ型雇用により日本型雇用をどこまで放棄するか」(『季刊労働法281号(2023年夏季)』,2023年, pp.26-28.

寺井基博「日本的ジョブ型雇用の行方」(『評論・社会科学142号』, 2022年9月30日、pp.21-37

日本経済団体連合会「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」 2020年1月 経団連出版 pp.7-17.

日本経済団体連合会「2021年版 経営労働政策特別委員会報告」 2021年1月 経団連出版 pp.35-41.

日本経済団体連合会「2022年版 経営労働政策特別委員会報告」 2022年1月 経団連出版 pp.32-37.

日本経済団体連合会「2023年版 経営労働政策特別委員会報告」 2023年1月 経団連出版 pp.54-58.

(2023年09月22日「基礎研レポート」)

03-3512-1864

- 【職歴】

1996年 日本生命保険相互会社入社

主に資産運用部門にて融資関連部署を歴任

(海外プロジェクトファイナンス、国内企業向け貸付等)

2022年 株式会社ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・公益社団法人日本証券アナリスト協会

小原 一隆のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | 石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/08/01 | 真夜中まで89秒-終末時計が警告する世界の複合リスクの現状 | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/04/11 | 万博のミャクミャク硬貨の向こう側-記念と責任の間に | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

| 2025/03/25 | 米国で広がる“出社義務化”の動きと日本企業の針路~人的資本経営の視点から~ | 小原 一隆 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「日本仕様のジョブ型雇用」とは何なのか(2)-先行事例から見る実態と特徴-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「日本仕様のジョブ型雇用」とは何なのか(2)-先行事例から見る実態と特徴-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!