- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候変動と熱帯低気圧の変化-高緯度まで低速度で移動することで、災害が激甚化

気候変動と熱帯低気圧の変化-高緯度まで低速度で移動することで、災害が激甚化

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ただ、そもそも気候変動問題と熱帯低気圧の発生の間にはどのような関係があるのだろうか。各国で予測モデルによるシミュレーション等を通じて、熱帯低気圧の変化についての研究が進んでいるが、まだ未解明な点も多いとされている。

本稿では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第1ワーキンググループ(WG1)が2021年に公表した、第6次評価報告書(AR6)(以下、「報告書」と呼称)の内容を中心に、気候変動問題が、熱帯低気圧にどのような影響を及ぼすのか、現在までに得られた知見を概観していくこととしたい。

1 熱帯低気圧は、熱帯から亜熱帯の海洋上で発生する低気圧の総称。世界気象機関(WMO)の規定する国際分類をもとに、最大風速(1分間平均)が 64ノット(秒速約33メートル)以上のもので、発生した海域が北西太平洋なら「タイフーン」、北大西洋・北東太平洋なら「ハリケーン」、インド洋・南西太平洋なら「サイクロン」 (厳密には、72ノット以上で南西インド洋ではトロピカル・サイクロン、南太平洋ではシビア・トロピカル・サイクロン等) と呼ばれている。 (地域によって、多少差異のある分類法が使用されている。) 一方、気象庁は、北西太平洋または南シナ海に存在し、低気圧域内の最大風速(10分間平均)が秒速約17メートル (34ノット、風力8)以上のものを「台風」と定義している。

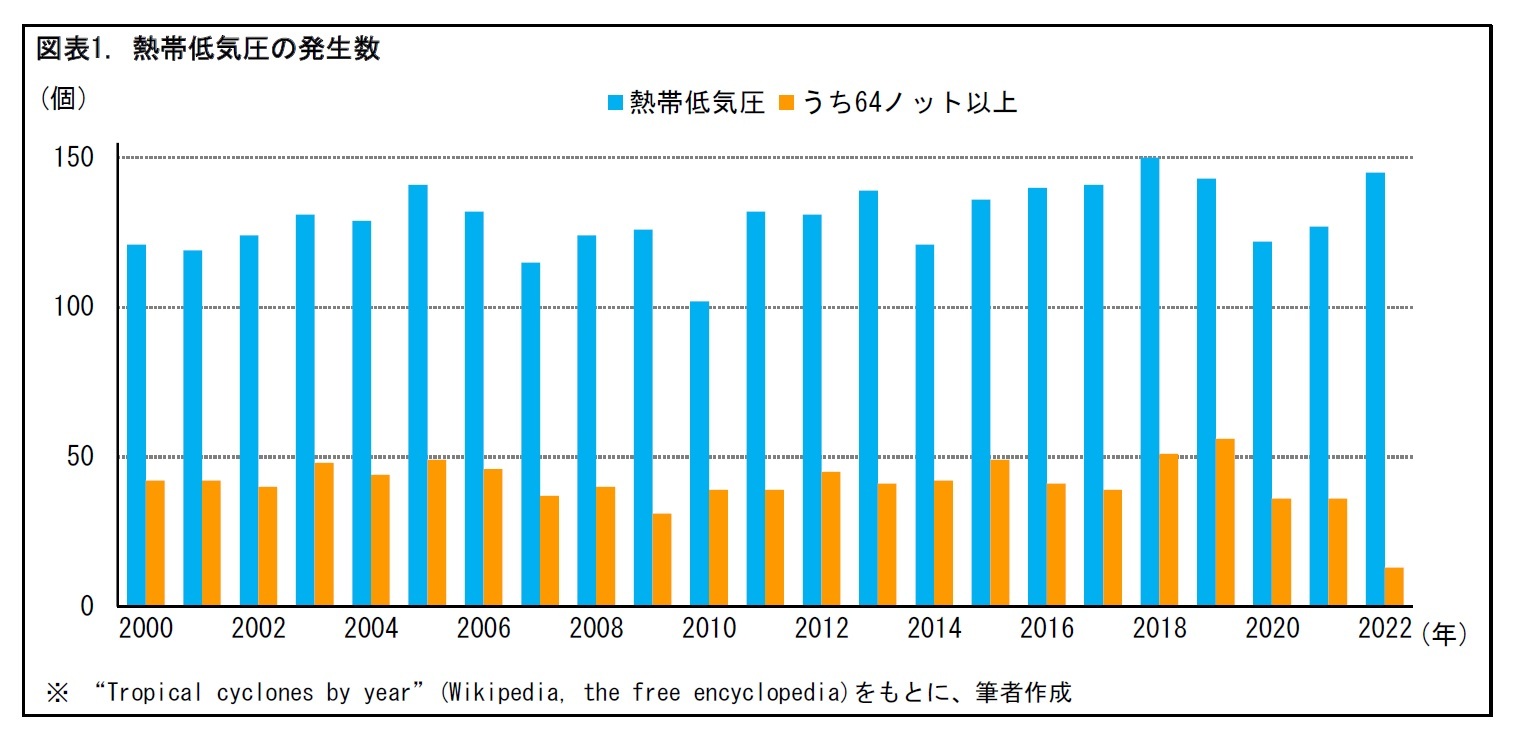

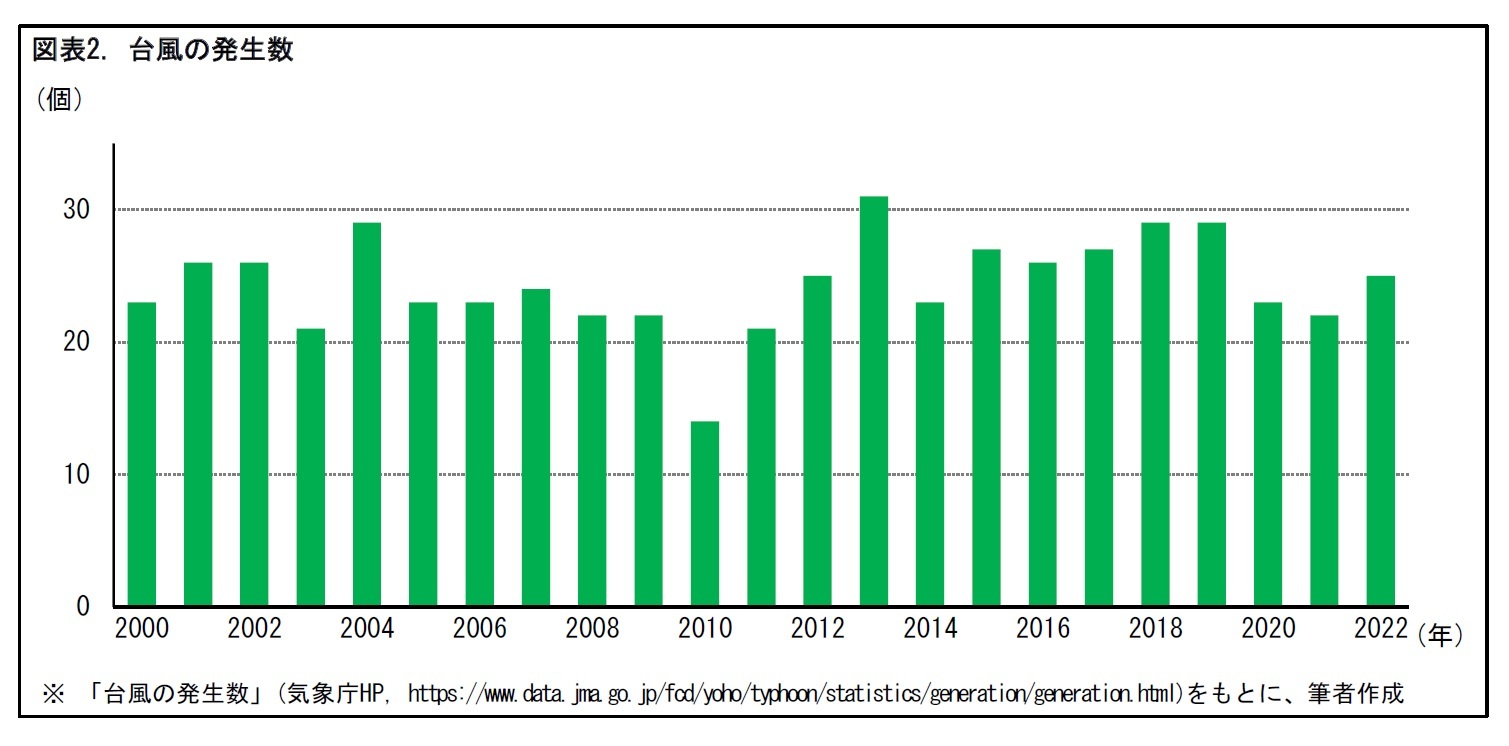

2――熱帯低気圧の発生数

2 1951年の統計開始以降、台風の発生数が20個に満たなかったのは1969年、1998年、2010年のみ。

3――熱帯低気圧の頻度と強度の予測の難しさ

気象学では、大気と海洋の大規模な循環がいくつか発見されている。例えば、季節単位ではマッデン・ジュリアン振動3。年単位だと、エルニーニョ・南方振動(ENSO)4。十年単位だと、太平洋十年規模振動5などが挙げられる。

こうした大規模な循環があると、その循環そのものの変化や、各循環が熱帯低気圧に与える影響の変化がなかなか見通しにくい。また、こうした循環とは別に、熱帯低気圧の発生に人為的な影響がどのくらい寄与しているのか、といった検出も困難となる。その結果、熱帯低気圧の活動を予測する上で、不確実性が高まるとされる。

3 「おもにインド洋で発生する数千キロメートルスケールの巨大雲群が、赤道に沿って毎秒約5メートル程度の速度で東へ進み、多くは太平洋の日付変更線付近で消滅する現象のこと。名称の由来は、1972年にアメリカの気象学者Roland A. Madden(1938-)とPaul R. Julian(1929-)によって赤道上の風と気圧に40~50日の周期性があることが発見されたことによる。」(「マッデン・ジュリアン振動」饒村 曜 (日本大百科全書(ニッポニカ), 小学館, 2020年3月18日)より)

4 「エルニーニョの元来の意味は、エクアドルとペルー沿岸で定期的に起こり、現地の漁業に被害をもたらす暖水流のことである。この海洋現象は、南方振動とよばれるインド洋と太平洋の赤道域で起こる海面気圧分布パターンと海水循環の揺動に伴って発生する。この大気-海洋の連動現象は合わせてエルニーニョ南方振動として知られている。」(「エルニーニョ南方振動(ENSO)」(「IPCC AR4 WG2 付録ⅰ用語解説」, 国立環境研究所)より。)

5 「主に、北太平洋の海面水温に見られる、10年から数10年規模の不規則な周期性をもつ変動。北太平洋中央部と北米沿岸で、平均水温からの正負の偏差が逆になることが知られる。」(「太平洋十年規模振動」(デジタル大辞泉, 小学館)より。)

気象観測機器は、技術進歩が続いている。その結果、熱帯低気圧の頻度や強度の長期的な傾向を見ようとすると、大昔と近年とで、データの品質が異なっていることに直面する。ここで悩ましいのは、実績データに長期的な一定の変化が見られた場合に、それが、気候自体の物理的傾向が変化したことによるものなのか、それともデータの品質の違いによるものなのか、解釈しがたい点だ。

そこで最近は、観測期間をあまり長期間とせずに、過去40年程度に絞って、その間のデータの均質化(技術進歩分の調整)を行ったうえで、熱帯低気圧の傾向分析を行う研究が行われている。そうした均質化されたデータをもとに見ていくと、熱帯低気圧の強度は増加傾向にあるが、その変動は小さくなる傾向である、といった分析結果が公表されている。6,7

このように、熱帯低気圧の頻度と強度については、データ品質の問題が影響するため、長期間の傾向分析が難しいという問題がある。

6 “Trend Analysis with a New Global Record of Tropical Cyclone Intensity”Jamez P. Kossin, Timothy L. Olander, Kenneth R. Knapp (Journal of Climate, 26(24), 9960–9976, doi:10.1175/jcli-d-13-00262.1., 2013)

7 “Recent intense hurricane response to global climate change” Greg Holland, Cindy L. Bruyère (Climate Dynamics, 42(3-4), 617-627, doi:10.1007/s00382-013-1713-0., 2014)

4――熱帯低気圧の変化に関する知見

一般に、熱帯低気圧は、赤道付近で発生後、しばらくの間成長して強度を高めていく。その強度がピークに達する地点の緯度をみると、極方向への移動が進んでいるという。

これは、赤道付近で発生した熱帯低気圧が勢力を拡大しながら緯度の高い温帯地域に移動するケースが増えていることを表している。従来は達することのなかったような高緯度の地域でも、熱帯低気圧の襲来のリスクにさらされつつあることを示している。つまり、リスク地域の拡大と言える。こうした熱帯低気圧の極方向への移動は、特に、北太平洋海盆西部で顕著とされる。熱帯低気圧の極方向への移動については、多数の記録が示されている。8,9

8 “Past and Projected Changes in Western North Pacific Tropical Cyclone Exposure” James P. Kossin, Kerry A. Emanuel, Suzana J. Camargo (Journal of Climate, 29(16), 5725–5739, doi:10.1175/jcli-d-16-0076.1, 2016)

9 “Third assessment on impacts of climate change on tropical cyclones in the Typhoon Committee Region — Part I: Observed changes, detection and attribution” Tsz-Cheung Lee, Thomas R. Knutson, Toshiyuki Nakaegawa, Ming Ying, Eun Jeong Cha (Tropical Cyclone Research and Review, 9(1), 1–22, doi:10.1016/j.tcrr.2020.03.001.)など。

通常、熱帯低気圧は発生後、高緯度方向に移動していく。報告書によると、その移動速度が低下しているという。これにより、熱帯低気圧の襲来時間が長くなるため、局地的な降雨量の増大につながっている。また、風による災害や、沿岸地域の高潮にも影響を与えている。10

なお、北米沿岸地域では移動速度の低下とともに、移動方向が変化することが一般的となっており、地域の降雨量の増加につながっているという。11

10 “A global slowdown of tropical-cyclone translation speed” James P. Kossin (Nature, 558(7708), 104–107, doi:10.1038/s41586-018-0158-3., 2018)

11 “Hurricane stalling along the North American coast and implications for rainfall”Timothy M. Hall, James P. Kossin (npj Climate and Atmospheric Science, 2(1), 1–9, doi:10.1038/s41612-019-0074-8.)

(2023年07月11日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候変動と熱帯低気圧の変化-高緯度まで低速度で移動することで、災害が激甚化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候変動と熱帯低気圧の変化-高緯度まで低速度で移動することで、災害が激甚化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!