- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の見通し-党大会を控える2022年は5%台の安定成長

2022年02月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 中国経済の概況

1|経済成長の状況

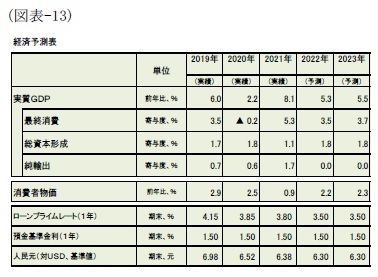

中国経済はコロナショックの打撃を受けたあと、世界に先駆けてV字回復したが、その後は停滞感を強めている。これまでの流れを振り返ると(図表-1)、コロナショックが直撃した20年1-3月期には前年同期比6.9%減と大きく落ち込んだ。しかし、中国政府(含む中国人民銀行)がコロナ対策のために財政金融をフル稼働させたことで20年4-6月期には同3.1%増とプラス成長に転じ、その後も順調に持ち直して、21年1-3月期には同18.3%増の高成長となった。しかし、コロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めるとインフラ投資が鈍化、さらに「住宅は住むためのもので投機するためのものではない」との考えの下、コロナ対策で一時中断していた債務圧縮(デレバレッジ)を再開して、不動産金融を引き締めると、不動産業がマイナス成長に落ち込んだ。そして、21年10-12月期の成長率は実質で前年同期比4.0%増と3四半期連続で減速することとなった。

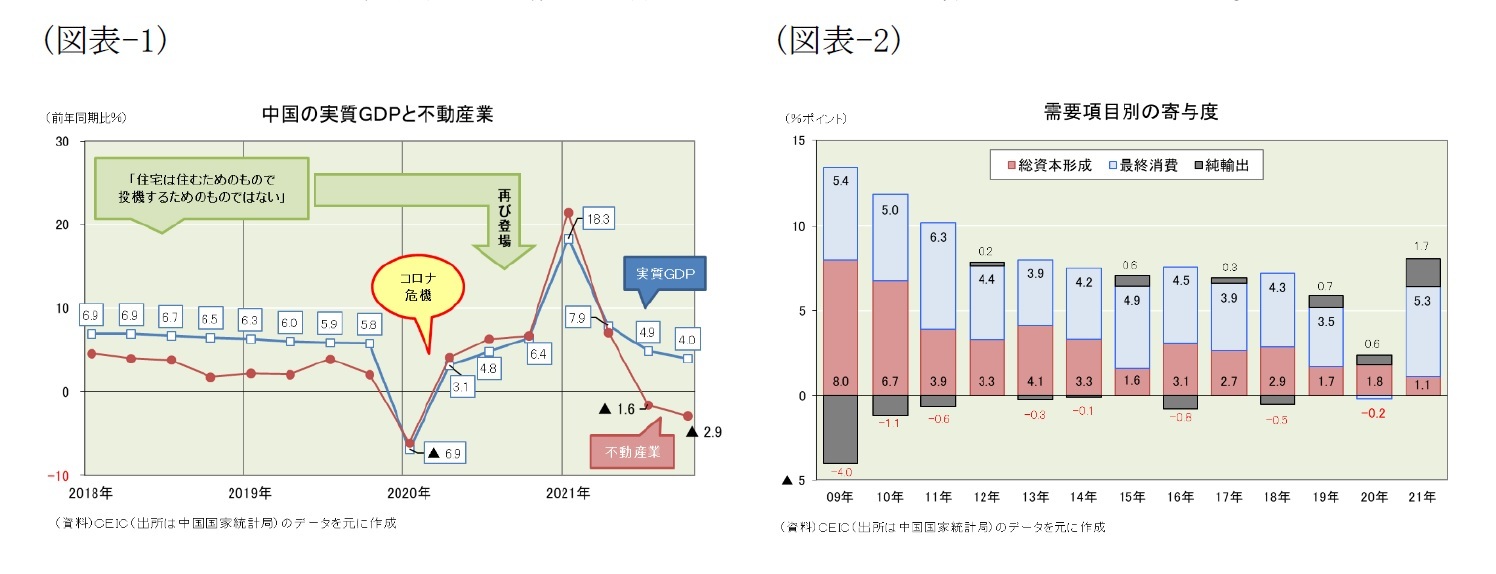

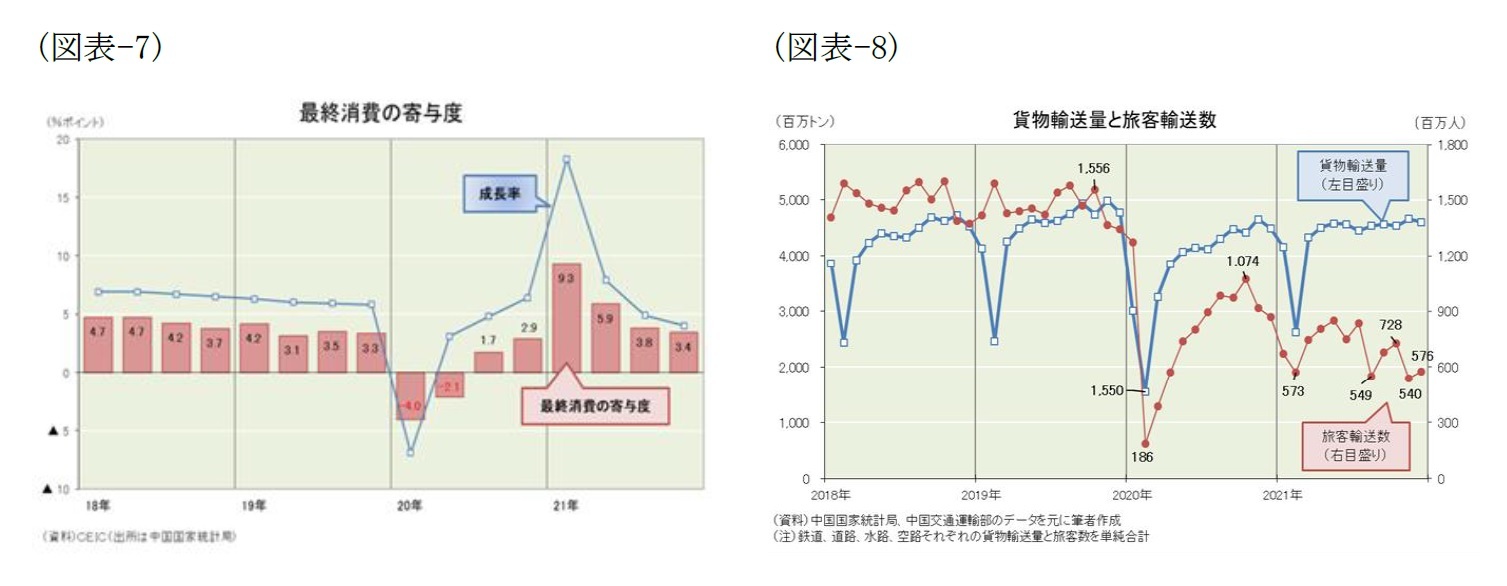

21年の実質成長率(8.1%)に対する寄与度を見ると(図表-2)、最終消費が5.3ポイント、総資本形成(≒投資)が1.1ポイント、純輸出が1.7ポイントだった。最終消費は前年にコロナショックでマイナス寄与に落ち込んだ反動で高いプラス寄与となった。投資はコロナ対策を縮小したことでプラス寄与が減じた。20年にはコロナ対策として“感染症対策特別国債(1兆元)”の発行や“疫情融資(中小零細企業救済のためのモラトリアム的な金融措置)”を導入して投資を支えたが、21年にはコロナ対策を縮小して緩んだ財政金融を引き締めた。純輸出は新型コロナのパンデミックで世界のサプライチェーンが寸断された中、“ゼロコロナ”政策を維持した中国では生産体制が相対的に安定していたため、世界への輸出が伸びてプラス寄与を増やすこととなった。

中国経済はコロナショックの打撃を受けたあと、世界に先駆けてV字回復したが、その後は停滞感を強めている。これまでの流れを振り返ると(図表-1)、コロナショックが直撃した20年1-3月期には前年同期比6.9%減と大きく落ち込んだ。しかし、中国政府(含む中国人民銀行)がコロナ対策のために財政金融をフル稼働させたことで20年4-6月期には同3.1%増とプラス成長に転じ、その後も順調に持ち直して、21年1-3月期には同18.3%増の高成長となった。しかし、コロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めるとインフラ投資が鈍化、さらに「住宅は住むためのもので投機するためのものではない」との考えの下、コロナ対策で一時中断していた債務圧縮(デレバレッジ)を再開して、不動産金融を引き締めると、不動産業がマイナス成長に落ち込んだ。そして、21年10-12月期の成長率は実質で前年同期比4.0%増と3四半期連続で減速することとなった。

21年の実質成長率(8.1%)に対する寄与度を見ると(図表-2)、最終消費が5.3ポイント、総資本形成(≒投資)が1.1ポイント、純輸出が1.7ポイントだった。最終消費は前年にコロナショックでマイナス寄与に落ち込んだ反動で高いプラス寄与となった。投資はコロナ対策を縮小したことでプラス寄与が減じた。20年にはコロナ対策として“感染症対策特別国債(1兆元)”の発行や“疫情融資(中小零細企業救済のためのモラトリアム的な金融措置)”を導入して投資を支えたが、21年にはコロナ対策を縮小して緩んだ財政金融を引き締めた。純輸出は新型コロナのパンデミックで世界のサプライチェーンが寸断された中、“ゼロコロナ”政策を維持した中国では生産体制が相対的に安定していたため、世界への輸出が伸びてプラス寄与を増やすこととなった。

3|新型コロナウイルス感染症の状況

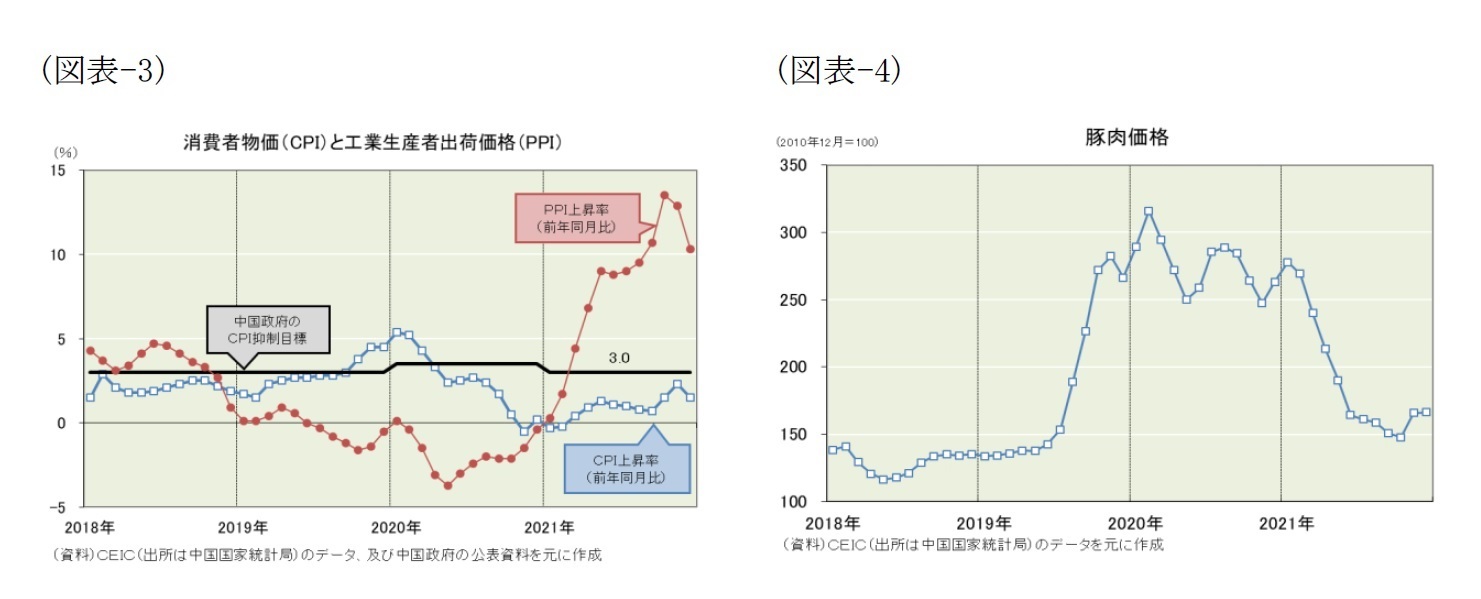

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況を見ると(図表-5)、20年1月~2月には武漢(湖北省)が発火点となってCOVID-19が全土に拡散し中国経済は大混乱に陥ったが、その後は小振りな感染にも厳格な防疫管理で臨む“ゼロコロナ”政策が奏功し、人口当たりの新規感染者数が世界でも極めて少ない状況を維持している。最近では北京冬季五輪(含むパラリンピック)の影響もあって新規確認症例(含む無症状)は増加傾向にあり今後の推移を慎重に見極める必要はあるものの、死亡者は21年1月26日以降ゼロで、重症症例も20名以下に留まっている(図表-6)。中国ではワクチン接種が進み、飲み薬の供給にもメドが立ったので、北京冬季五輪(含むパラリンピック)が終わったあともこのまま状況が落ち着いていれば、“ゼロコロナ”政策を緩和する可能性がある1。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況を見ると(図表-5)、20年1月~2月には武漢(湖北省)が発火点となってCOVID-19が全土に拡散し中国経済は大混乱に陥ったが、その後は小振りな感染にも厳格な防疫管理で臨む“ゼロコロナ”政策が奏功し、人口当たりの新規感染者数が世界でも極めて少ない状況を維持している。最近では北京冬季五輪(含むパラリンピック)の影響もあって新規確認症例(含む無症状)は増加傾向にあり今後の推移を慎重に見極める必要はあるものの、死亡者は21年1月26日以降ゼロで、重症症例も20名以下に留まっている(図表-6)。中国ではワクチン接種が進み、飲み薬の供給にもメドが立ったので、北京冬季五輪(含むパラリンピック)が終わったあともこのまま状況が落ち着いていれば、“ゼロコロナ”政策を緩和する可能性がある1。

1 中国における“ゼロコロナ”政策に関する見方については、「中国経済の現状と22年の注目点~全人代、不動産規制、ゼロコロナ政策に注目!」Weeklyエコノミスト・レター 2022-1-28の6ページで論述したので、ここでは省略している

2. 需要別の現状と見通し

消費が冴えない背景には2つの要因がある。ひとつはコロナ禍が断続的に再発するため“リベンジ消費”が完全燃焼しないことである。特に北京冬季五輪(含むパラリンピック)の準備が本格化した21年下半期以降は、小振りなコロナ感染に対しても厳格な防疫管理を行なったため、モノの動き(物流)はコロナショック前(19年)の水準にほぼ戻ったものの、ヒトの動き(人流)が半分前後の水準で低迷している(図表-8)。もうひとつの要因は、不動産金融の引き締めとそれに伴う中国恒大集団などの経営不安を背景に住宅販売が落ち込んだことである。住宅販売が減少すれば、家具や家電など住宅関連消費への波及が避けられないため、影響は大きい。

他方、個人消費を取り巻く環境を見ると、21年の全国住民一人当たり可処分所得は実質で前年比8.1%増と実質成長率並みの伸びを示し、コロナショックで一時は6.2%まで上昇していた調査失業率(都市部)も21年末には5.1%とコロナショック前の19年末(5.2%)とほぼ同水準まで持ち直してきた。こうした条件の下、これから約2年を見渡すと、北京冬季五輪(含むパラリンピック)の準備・本番で長らく続いた厳格な防疫管理が緩和に向かうのに伴って、これまでに溜まったペントアップ需要が顕在化し、“リベンジ消費”が本格化する局面を迎えると予想している。

他方、個人消費を取り巻く環境を見ると、21年の全国住民一人当たり可処分所得は実質で前年比8.1%増と実質成長率並みの伸びを示し、コロナショックで一時は6.2%まで上昇していた調査失業率(都市部)も21年末には5.1%とコロナショック前の19年末(5.2%)とほぼ同水準まで持ち直してきた。こうした条件の下、これから約2年を見渡すと、北京冬季五輪(含むパラリンピック)の準備・本番で長らく続いた厳格な防疫管理が緩和に向かうのに伴って、これまでに溜まったペントアップ需要が顕在化し、“リベンジ消費”が本格化する局面を迎えると予想している。

2|投資の現状と見通し

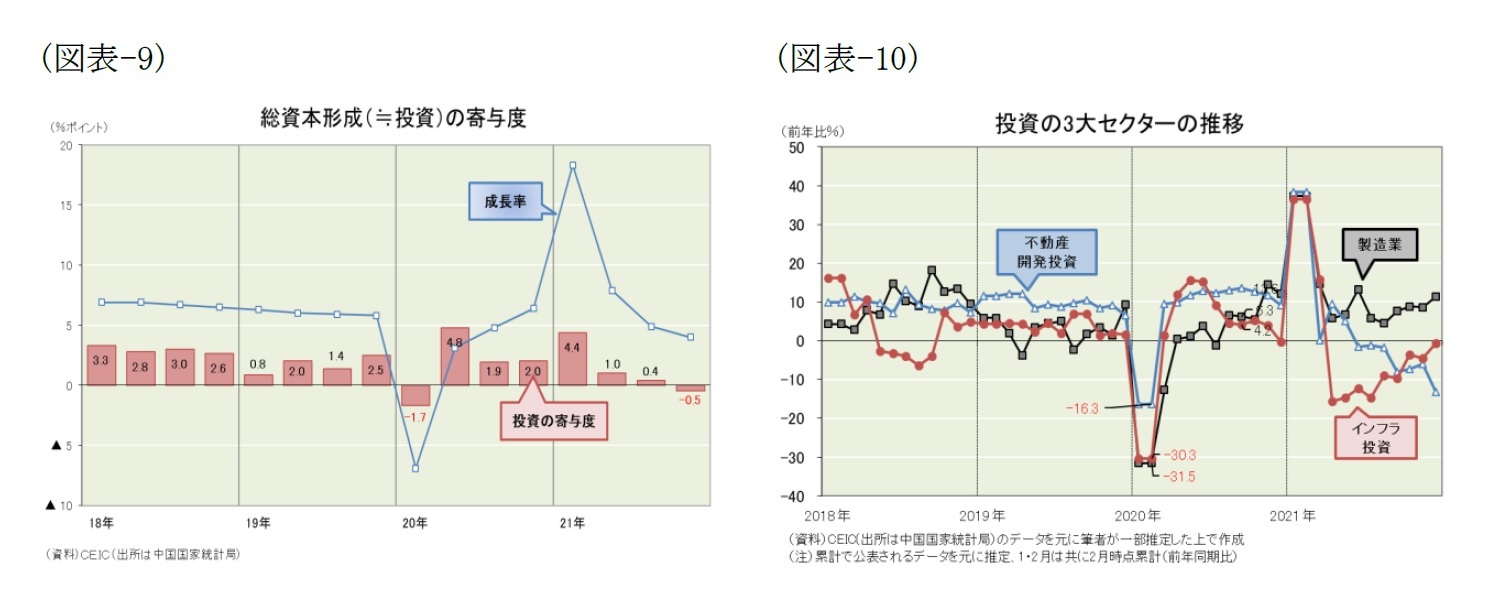

他方、投資は経済成長の足かせとなっている。総資本形成(≒投資)が経済成長率に与えた寄与度を見ると(図表-9)、20年1-3月期にはコロナショックで1.7ポイントのマイナス寄与に落ち込んだが、中国政府が財政金融をフル稼働させるコロナ対策を講じたため20年4-6月期には4.8ポイントのプラス寄与に転じ、その後もプラス寄与が続いた。しかし、21年に入りコロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めるとインフラ投資が鈍化した。さらにコロナ対策で一時中断していたデレバレッジを再開して、不動産金融を引き締めたため、不動産開発投資も鈍化し始めた。そして、インフラ投資は4月以降9ヵ月連続で前年割れとなり、不動産開発投資も6月以降7ヵ月連続で前年割れに落ち込み(図表-10)、21年10-12月期の投資は7四半期ぶりのマイナス寄与に転じた。

これから約2年を見通すと、不動産開発投資が引き続き足かせとなるものの、インフラ投資は底打ちし製造業が堅調を維持することで、投資全体では低位ながらも底堅いと予想している。不動産開発投資にブレーキが掛かった背景には不動産金融の引き締めがある。中国政府(含む中国人民銀行)は商業銀行に対して過剰な貸し渋りを慎むように指導しているが、「住宅は住むためのものであって投機のためのものではない」という基本方針を堅持しているため、不動産開発投資には底割れの恐れが残る。一方、インフラ投資には底打ちする兆しがある。中国政府は昨年12月に地方特別債の22年の発行枠を各地に前倒しで割り振り、地方債発行を急いでいる。各地方政府は続々と今年実行する大型公共投資のリストを発表しており、「両新一重(新型インフラ、新型都市化、交通・水利などの大型建設工事)」がスタートダッシュとなりそうだ。また、製造業にも期待できるだろう。輸出はピークアウトしそうだが、“リベンジ消費”で消費をあてにした投資が増えるからだ。

他方、投資は経済成長の足かせとなっている。総資本形成(≒投資)が経済成長率に与えた寄与度を見ると(図表-9)、20年1-3月期にはコロナショックで1.7ポイントのマイナス寄与に落ち込んだが、中国政府が財政金融をフル稼働させるコロナ対策を講じたため20年4-6月期には4.8ポイントのプラス寄与に転じ、その後もプラス寄与が続いた。しかし、21年に入りコロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めるとインフラ投資が鈍化した。さらにコロナ対策で一時中断していたデレバレッジを再開して、不動産金融を引き締めたため、不動産開発投資も鈍化し始めた。そして、インフラ投資は4月以降9ヵ月連続で前年割れとなり、不動産開発投資も6月以降7ヵ月連続で前年割れに落ち込み(図表-10)、21年10-12月期の投資は7四半期ぶりのマイナス寄与に転じた。

これから約2年を見通すと、不動産開発投資が引き続き足かせとなるものの、インフラ投資は底打ちし製造業が堅調を維持することで、投資全体では低位ながらも底堅いと予想している。不動産開発投資にブレーキが掛かった背景には不動産金融の引き締めがある。中国政府(含む中国人民銀行)は商業銀行に対して過剰な貸し渋りを慎むように指導しているが、「住宅は住むためのものであって投機のためのものではない」という基本方針を堅持しているため、不動産開発投資には底割れの恐れが残る。一方、インフラ投資には底打ちする兆しがある。中国政府は昨年12月に地方特別債の22年の発行枠を各地に前倒しで割り振り、地方債発行を急いでいる。各地方政府は続々と今年実行する大型公共投資のリストを発表しており、「両新一重(新型インフラ、新型都市化、交通・水利などの大型建設工事)」がスタートダッシュとなりそうだ。また、製造業にも期待できるだろう。輸出はピークアウトしそうだが、“リベンジ消費”で消費をあてにした投資が増えるからだ。

3|輸出の現状と見通し

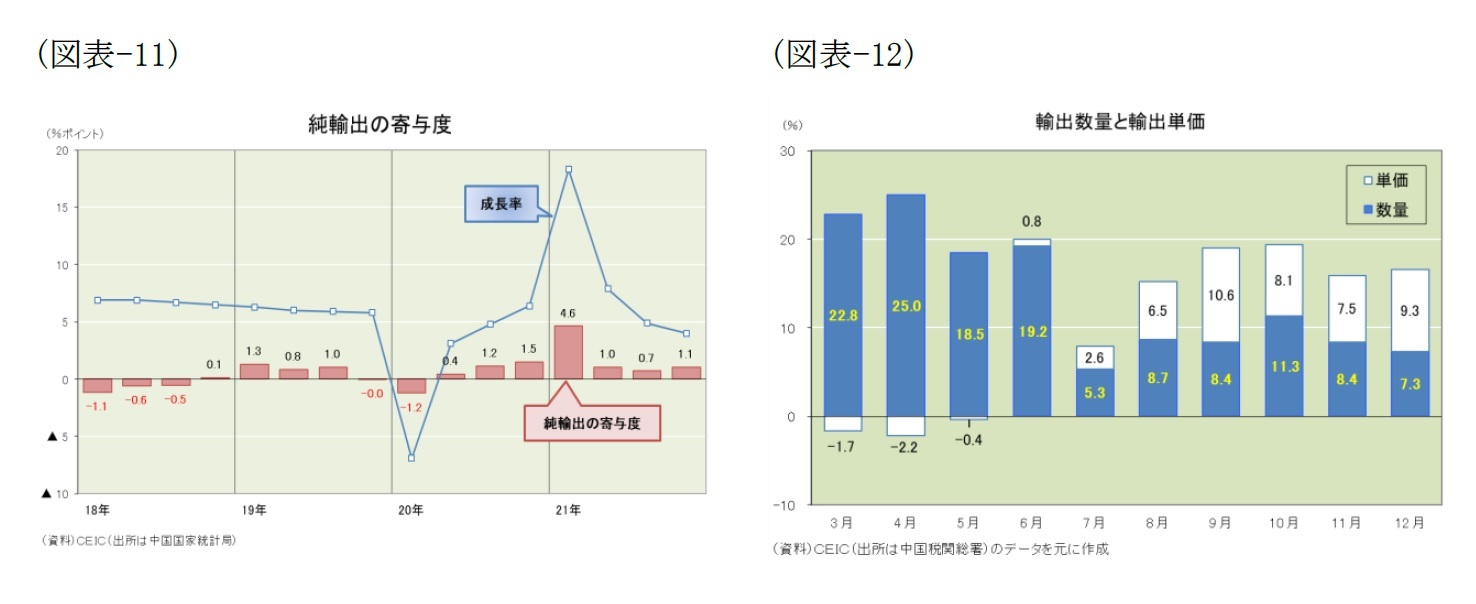

また、輸出金額(ドルベース)は高い伸びを維持している。純輸出が経済成長率に与えた寄与度を見ると(図表-11)、コロナショックが襲来した20年1-3月期には1.2ポイントのマイナス寄与に落ち込んだものの、早くも20年4-6月期にはプラス寄与に転じ、その後7四半期連続でプラス寄与している。20年1-3月期には中国国内にある製造工場の操業停止が頻発してサプライチェーンが麻痺したため、輸出できる状況ではなかった。しかし、20年4-6月期には武漢がロックダウン(都市封鎖)を解除するなど、コロナ感染が沈静化していたため、中国国内の生産体制はほぼ正常に戻った。一方、世界ではその後もコロナ感染の大波が何度も押し寄せたため、世界各地で断続的に製造工場の操業停止が起こり、しばしば世界のサプライチェーンが寸断されることとなった。そして、相対的に生産体制が安定していた中国が、世界への輸出を増やすこととなった。

また、輸出金額(ドルベース)は高い伸びを維持している。純輸出が経済成長率に与えた寄与度を見ると(図表-11)、コロナショックが襲来した20年1-3月期には1.2ポイントのマイナス寄与に落ち込んだものの、早くも20年4-6月期にはプラス寄与に転じ、その後7四半期連続でプラス寄与している。20年1-3月期には中国国内にある製造工場の操業停止が頻発してサプライチェーンが麻痺したため、輸出できる状況ではなかった。しかし、20年4-6月期には武漢がロックダウン(都市封鎖)を解除するなど、コロナ感染が沈静化していたため、中国国内の生産体制はほぼ正常に戻った。一方、世界ではその後もコロナ感染の大波が何度も押し寄せたため、世界各地で断続的に製造工場の操業停止が起こり、しばしば世界のサプライチェーンが寸断されることとなった。そして、相対的に生産体制が安定していた中国が、世界への輸出を増やすこととなった。

しかし、これから約2年を見渡すと、中国に吹いていた追い風は弱まり、コロナショック前の状態に回帰して、輸出のプラス寄与は減少していくと見られる。世界でワクチン接種が進んでパンデミックが収束し経済活動が本格的に回復すると、世界に先駆けて生産体制を正常化させた中国の優位性が薄れてくるからだ。輸出数量を見ると既に1桁台まで伸びが鈍化している(図表-12)。

3. 中国経済の見通し

1|メインシナリオ

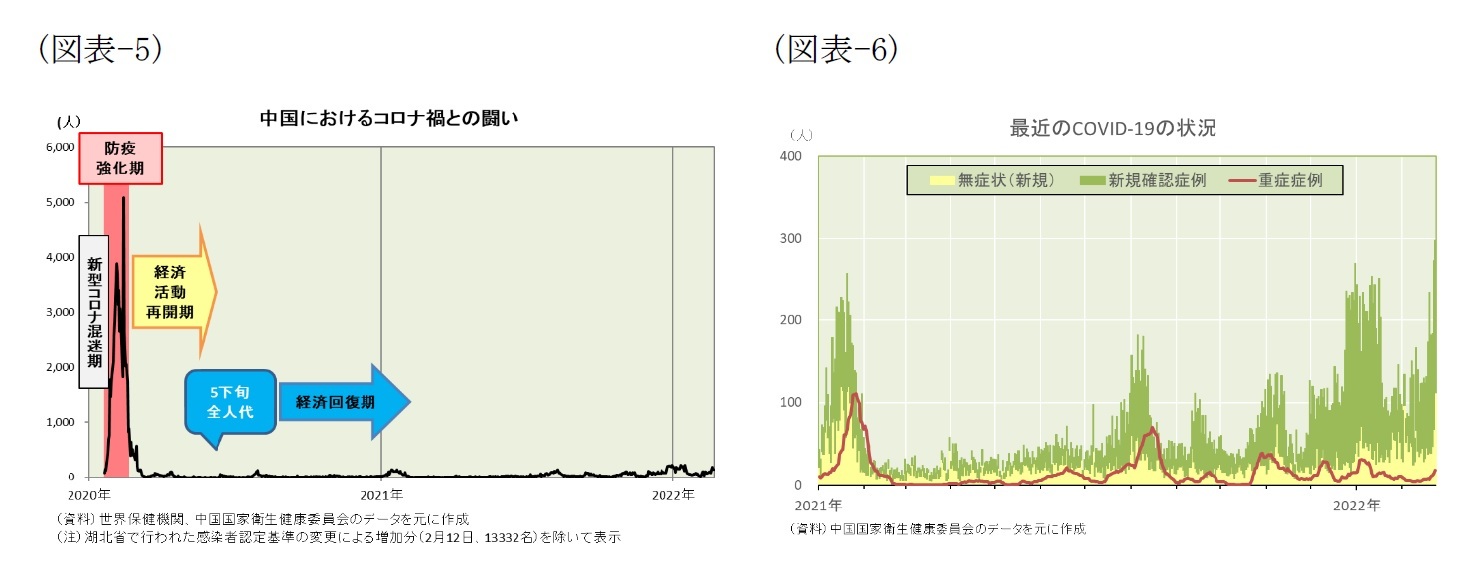

22年の経済成長率は実質で前年比5.3%増、23年は同5.5%増と予想する(図表-13)。5年に1度の共産党大会(19大)を今秋に控える22年は5%台の安定成長を目指すことになるだろう。6%を上回るような高成長を目指せば住宅バブル再膨張などの副作用が懸念される一方、5%を割り込むような低成長では国民の成長期待に沿えず財政金融政策で景気を下支えすると見られるからだ。そして、23年以降の経済成長率も5%台の巡行速度(=大規模な政策支援なしで無理なく成長できる水準)を維持すると予想している。

22年の経済成長率は実質で前年比5.3%増、23年は同5.5%増と予想する(図表-13)。5年に1度の共産党大会(19大)を今秋に控える22年は5%台の安定成長を目指すことになるだろう。6%を上回るような高成長を目指せば住宅バブル再膨張などの副作用が懸念される一方、5%を割り込むような低成長では国民の成長期待に沿えず財政金融政策で景気を下支えすると見られるからだ。そして、23年以降の経済成長率も5%台の巡行速度(=大規模な政策支援なしで無理なく成長できる水準)を維持すると予想している。

需要別に見ると、個人消費は低位で冴えない動きを示しているが、消費を取り巻く環境は前述のとおり改善傾向にあり、北京冬季五輪(含むパラリンピック)が終われば長らく続いた厳格な防疫管理が緩和に向かい、これまでに溜まったペントアップ需要が顕在化して“リベンジ消費”が本格化する局面を迎えると予想している。投資はマイナス寄与に転じ経済成長の足かせとなっており、不動産開発投資は底割れする恐れもあるが、前述した「両新一重」などインフラ投資が底打ちし、製造業も消費向けの投資を増やすと見込むことから、投資全体では低位ながらも底堅い伸びを予想している。なお、輸出は中国に吹いていた追い風は弱まることからプラス寄与はゼロと想定している。

需要別に見ると、個人消費は低位で冴えない動きを示しているが、消費を取り巻く環境は前述のとおり改善傾向にあり、北京冬季五輪(含むパラリンピック)が終われば長らく続いた厳格な防疫管理が緩和に向かい、これまでに溜まったペントアップ需要が顕在化して“リベンジ消費”が本格化する局面を迎えると予想している。投資はマイナス寄与に転じ経済成長の足かせとなっており、不動産開発投資は底割れする恐れもあるが、前述した「両新一重」などインフラ投資が底打ちし、製造業も消費向けの投資を増やすと見込むことから、投資全体では低位ながらも底堅い伸びを予想している。なお、輸出は中国に吹いていた追い風は弱まることからプラス寄与はゼロと想定している。

2|リスク要因

メインシナリオを崩す主なリスク要因としては、(1)新たなCOVID-19の海外からの流入と市中感染、(2)債務圧縮(デレバレッジ)に伴う住宅バブル崩壊(不動産税の立法化がトリガーとなる恐れも)、(3)インフレによる経済成長の押し下げ、(4)共同富裕に伴う統制強化(自由経済の制限)などが挙げられる。

一方、ポジティブ・サプライズ要因としては、(1)ゼロコロナ政策の終了宣言とリベンジ消費の急拡大、(2)不動産市場をテコ入れするための大幅利下げと住宅バブルの再膨張などが挙げられる。

メインシナリオを崩す主なリスク要因としては、(1)新たなCOVID-19の海外からの流入と市中感染、(2)債務圧縮(デレバレッジ)に伴う住宅バブル崩壊(不動産税の立法化がトリガーとなる恐れも)、(3)インフレによる経済成長の押し下げ、(4)共同富裕に伴う統制強化(自由経済の制限)などが挙げられる。

一方、ポジティブ・サプライズ要因としては、(1)ゼロコロナ政策の終了宣言とリベンジ消費の急拡大、(2)不動産市場をテコ入れするための大幅利下げと住宅バブルの再膨張などが挙げられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年02月25日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の見通し-党大会を控える2022年は5%台の安定成長】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の見通し-党大会を控える2022年は5%台の安定成長のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!