- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 金利・債券 >

- リスク・リターンの推移から日本国債への投資について考える

2021年02月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

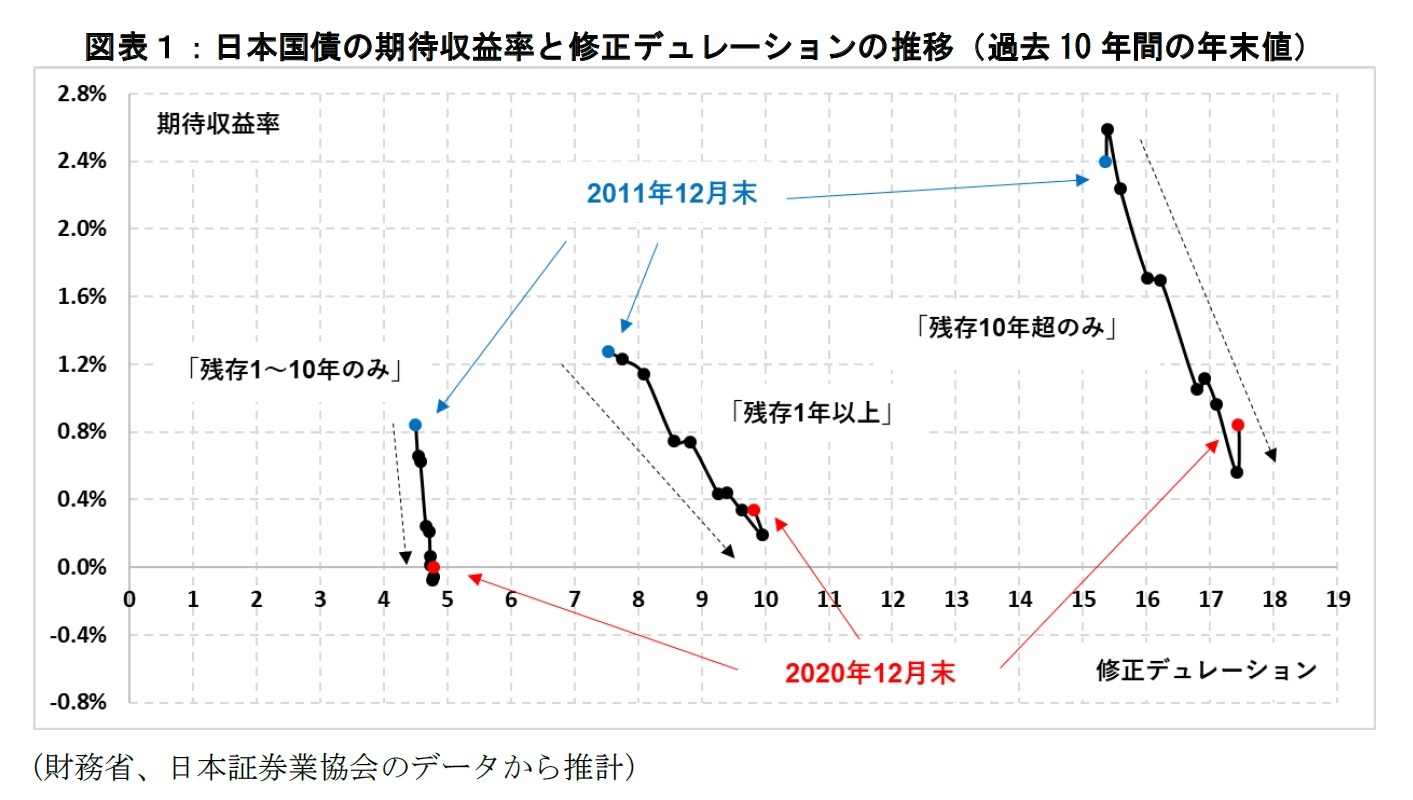

この10年間で「残存1年以上」の期待収益率が0.9%程度低下して約0.3%に、修正デュレーションが2.3程度長期化して約9.8になっている。2020年12月末時点で「残存1~10年のみ」の期待収益率がゼロ%近辺にあることが分かる。日本国債への投資で期待収益率を確保するには残存10年超の銘柄を中心に選択する必要がある。

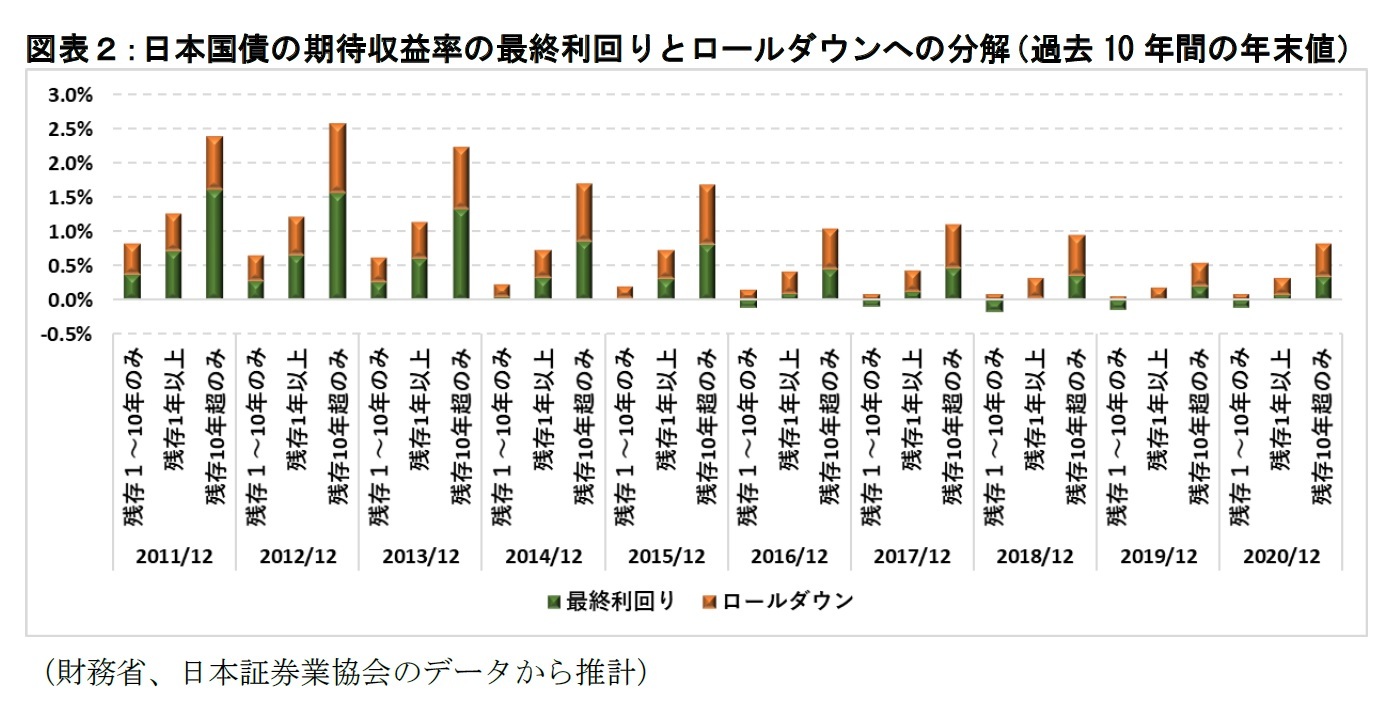

図表2は図表1の期待収益率を最終利回りとロールダウンに分解して示したものである。2016年以降、「残存1~10年のみ」の期待収益率はゼロ%近辺を推移しているが、マイナス金利政策(金融機関が保有する日銀当座預金の一部に▲0.1%を適用する)とイールドカーブ・コントロール(マイナス金利政策に加えて、日本国債利回り(10年)がおおむねゼロ%近辺で推移するように国債の買入を行う)を受けて形成された残存10年以下の順イールドから得られるプラスのロールダウンを、マイナスの最終利回りが相殺している。さらに、「残存10年超のみ」の最終利回りも低下基調にあり、2020年12月末に「残存1年以上」を保有すると、期待収益率のほとんどをロールダウンが占める状況になっている。

図表2は図表1の期待収益率を最終利回りとロールダウンに分解して示したものである。2016年以降、「残存1~10年のみ」の期待収益率はゼロ%近辺を推移しているが、マイナス金利政策(金融機関が保有する日銀当座預金の一部に▲0.1%を適用する)とイールドカーブ・コントロール(マイナス金利政策に加えて、日本国債利回り(10年)がおおむねゼロ%近辺で推移するように国債の買入を行う)を受けて形成された残存10年以下の順イールドから得られるプラスのロールダウンを、マイナスの最終利回りが相殺している。さらに、「残存10年超のみ」の最終利回りも低下基調にあり、2020年12月末に「残存1年以上」を保有すると、期待収益率のほとんどをロールダウンが占める状況になっている。

次に図表1の修正デュレーションの推移を確認すると、「残存1~10年のみ」の水準に大きな変化はないものの、「残存10年超のみ」で徐々に長期化したことが分かる。(1)最終利回りが低下した、(2)低金利環境下の長期化により相対的に低いクーポンでの発行が増えた、(3)30年国債や40年国債を中心に、全体に占める残存10年超の国債の割合が大きくなったことが、「残存1年以上」の修正デュレーションが長期化した要因として挙げられる。

「残存1年以上」を保有した場合、(2)について、0.2%以下のクーポンを持つ日本国債が占める割合は2011年12月末時点で1%(時価ベース)程度であったが、2020年12月末時点で約31%(同)にまで拡大している。また(3)については、残存10年超の日本国債の割合は、2011年12月末時点で約27%(同)であったのが、2020年12月末時点で約37%(同)にまで増えている。低金利環境が長期化している中で、発行時のクーポンの水準が低下し、かつ、償還期間も長期化する傾向にある。今後も、低金利環境が継続すれば、クーポンの水準低下や償還期間の長期化がますます進んでいくものと考えられる。

国内債券投資の役割として、インカム・ゲインの獲得や負債や株式投資の変動に対するヘッジ機能の提供などが挙げられる。しかし、今後もクーポン水準の低下が進むと、日本国債への投資にインカム・ゲインを求めるのは一層困難になる。日本国債でデュレーションの長期化を検討するだけではなく、日本国債以外の国内債券や為替リスクをヘッジした外国債券でクレジットリスクをとるなどの方法も含めて、対応策として検討すべきだろう。

見方を変えて、クーポンがほぼゼロ%の日本国債が様々な残存年限で購入できる環境になれば、キャッシュフローやデュレーションの管理目的での利便性が相対的に高まることになる。金利上昇への備えという観点だと、負債を時価評価する市場参加者であっても、負債の変動リスクをヘッジする必要性は感じられないかもしれない。一方で、新型コロナウイルス感染症による経済環境の不確実性から、追加緩和によるさらなる金利低下に備える、株式市場の大幅下落等の悲観シナリオにも一定程度の対応力のあるポートフォリオを作るといった目的であれば、日本国債投資の役割が期待できることになる。

「残存1年以上」を保有した場合、(2)について、0.2%以下のクーポンを持つ日本国債が占める割合は2011年12月末時点で1%(時価ベース)程度であったが、2020年12月末時点で約31%(同)にまで拡大している。また(3)については、残存10年超の日本国債の割合は、2011年12月末時点で約27%(同)であったのが、2020年12月末時点で約37%(同)にまで増えている。低金利環境が長期化している中で、発行時のクーポンの水準が低下し、かつ、償還期間も長期化する傾向にある。今後も、低金利環境が継続すれば、クーポンの水準低下や償還期間の長期化がますます進んでいくものと考えられる。

国内債券投資の役割として、インカム・ゲインの獲得や負債や株式投資の変動に対するヘッジ機能の提供などが挙げられる。しかし、今後もクーポン水準の低下が進むと、日本国債への投資にインカム・ゲインを求めるのは一層困難になる。日本国債でデュレーションの長期化を検討するだけではなく、日本国債以外の国内債券や為替リスクをヘッジした外国債券でクレジットリスクをとるなどの方法も含めて、対応策として検討すべきだろう。

見方を変えて、クーポンがほぼゼロ%の日本国債が様々な残存年限で購入できる環境になれば、キャッシュフローやデュレーションの管理目的での利便性が相対的に高まることになる。金利上昇への備えという観点だと、負債を時価評価する市場参加者であっても、負債の変動リスクをヘッジする必要性は感じられないかもしれない。一方で、新型コロナウイルス感染症による経済環境の不確実性から、追加緩和によるさらなる金利低下に備える、株式市場の大幅下落等の悲観シナリオにも一定程度の対応力のあるポートフォリオを作るといった目的であれば、日本国債投資の役割が期待できることになる。

(2021年02月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 老後の住宅資産の利活用について考える | 福本 勇樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【リスク・リターンの推移から日本国債への投資について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

リスク・リターンの推移から日本国債への投資について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!