- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 教育無償化で子育て世帯の消費は増えるのか?

教育無償化で子育て世帯の消費は増えるのか?

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~消費増税とともに幼児教育無償化で子育て世帯の負担軽減、消費は増えたのか?

本稿では、総務省「家計調査」等のデータを用いて、消費増税後の子育て世帯の家計消費の状況を捉え、教育無償化による影響を考察する。

2――増税後の子育て世帯の家計消費の状況~自動車関係費や外食が増えたが無償化の影響は微妙

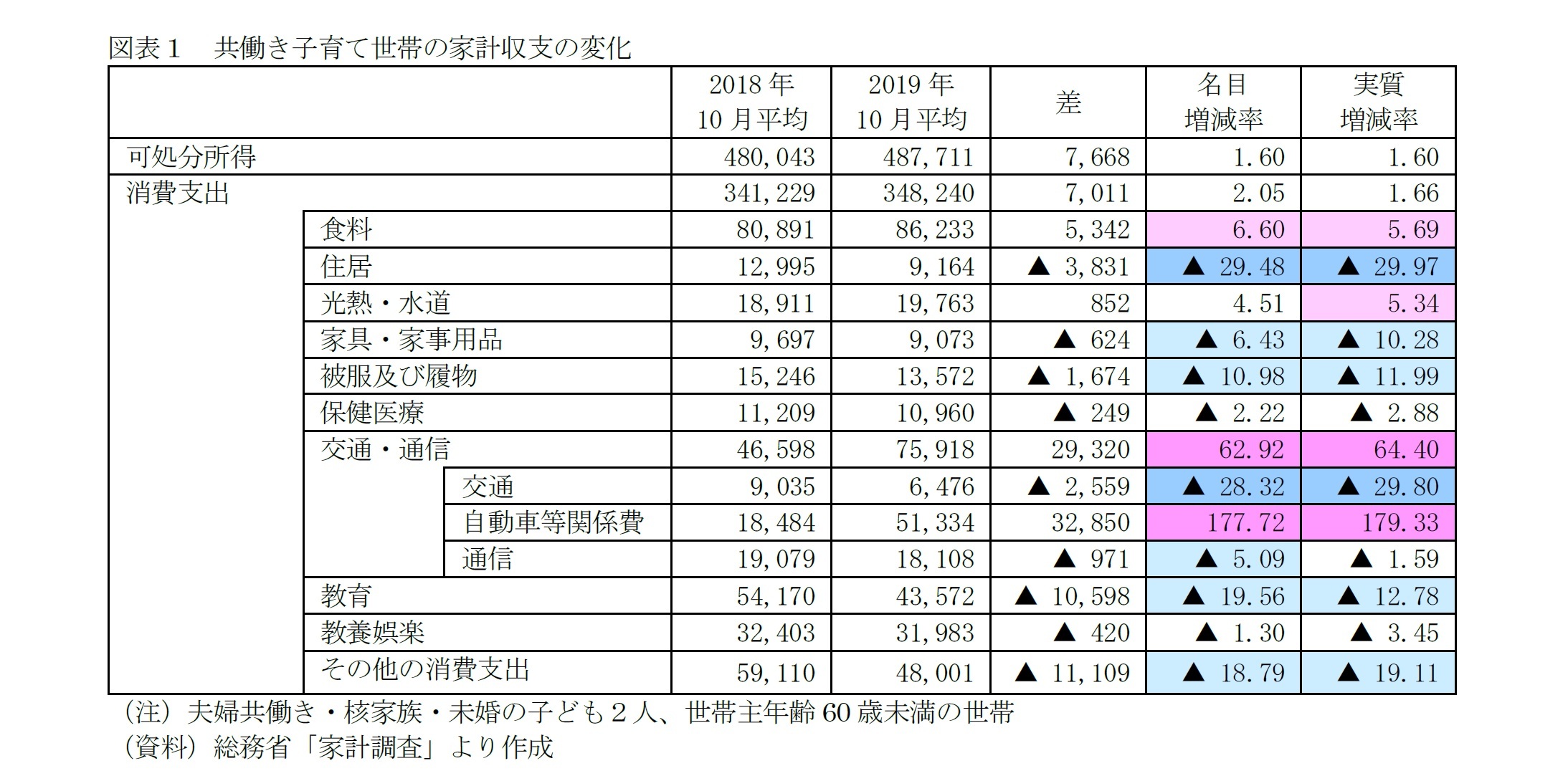

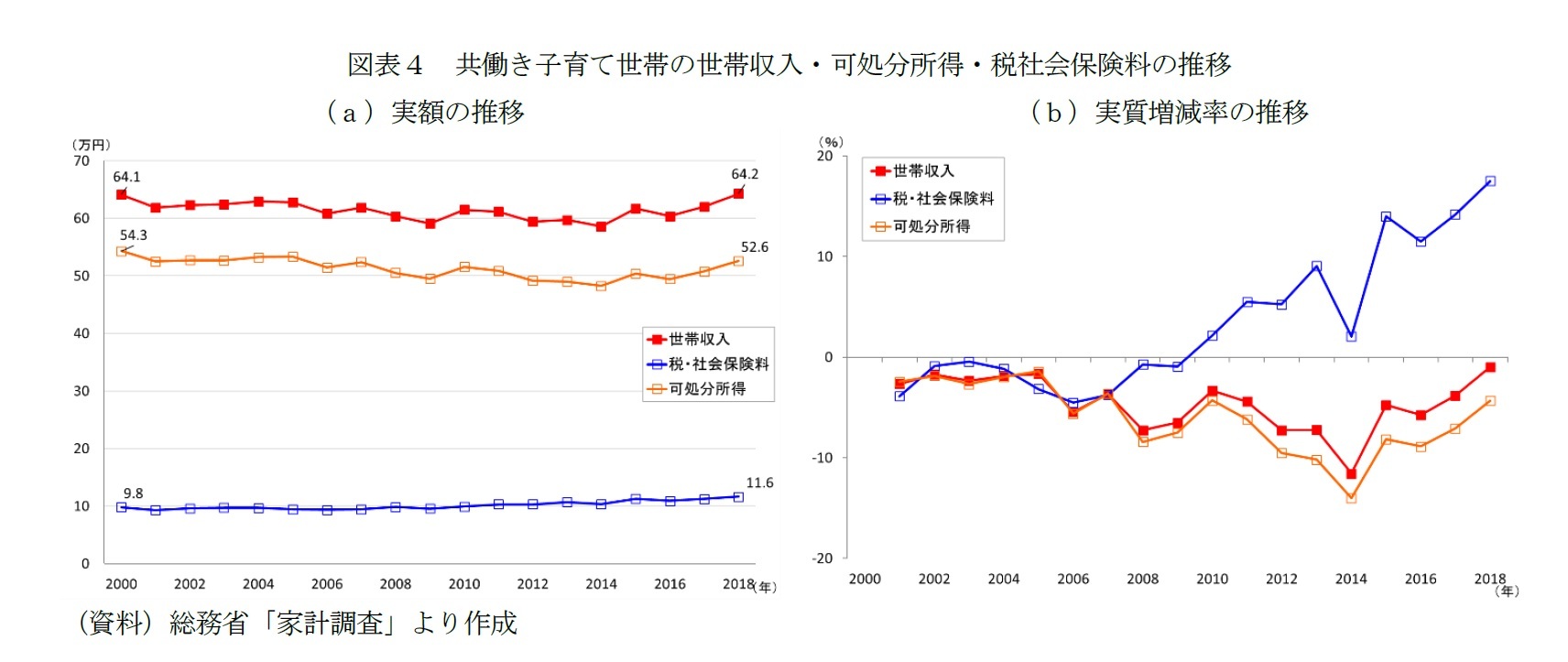

2019年10月の増税直後の共働き子育て世帯の家計収支を見ると、1年前と比べて可処分所得が増えているためか、消費支出も全体としては同程度に増えている(図表1)。

支出の内訳を見ると、「自動車関係費」が3倍近くに大幅に増えている(図表1)。「自動車関係費」の増加は主に自動車の購入によるものだが、これは幼児教育無償化の影響というよりも、消費増税に伴う税制改正の影響だろう。今回の消費税率10%への引き上げと同時に、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入された。自動車の燃費性能等によっては、増税後に購入する方が安価になることもあるために、自動車の購入が増えた可能性がある。加えて、伸び率が大きな要因には、2018年10月の「自動車関係費」が他の月と比べて少なかった影響もあるのだろう(2018年の平均は31,424円)。

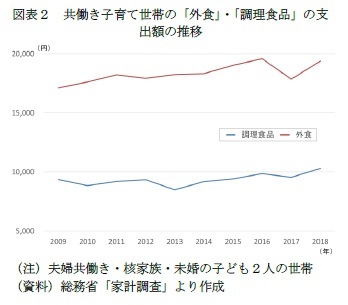

これは、可処分所得の増加や保育所等の利用料負担が軽減された影響もあるのだろうが、そもそも近年、共働き子育て世帯では家事の時短化需要の高まりを背景に、「外食」や「調理食品」の支出額が増加傾向にある流れとも言える(図表2)。

これは、可処分所得の増加や保育所等の利用料負担が軽減された影響もあるのだろうが、そもそも近年、共働き子育て世帯では家事の時短化需要の高まりを背景に、「外食」や「調理食品」の支出額が増加傾向にある流れとも言える(図表2)。一方、幼児教育無償化の影響を受ける「教育」をはじめ「住居」や「被服及び履物」、「家具・家事用品」、「その他の消費支出」は1~2割減少している。

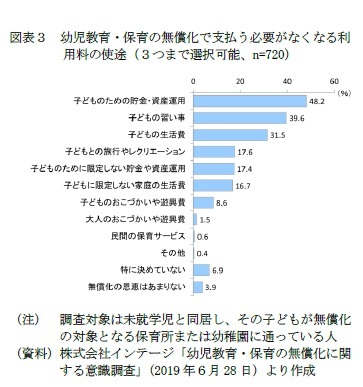

これらについては、増税直後であり、駆け込み消費による反動減の影響があるため、今後の状況もあわせて丁寧に捉えていく必要がある1。しかし、今後とも、「食料」などの生活必需性の高い品目を除けば、教育無償化が他の消費を誘発するような状況にはなりにくいだろう。それは、教育無償化で浮いた費用は、あくまで「子どものためのもの」にとどまり、子ども以外のものには波及しにくいと考えるためだ。

1 認可保育所等以外の利用料は即、軽減されるのではなく、申請の後、自治体から振り込まれるため、恩恵を受ける時期がずれる。

3――幼児教育無償化で必要なくなった利用料の使途は?~あくまでも「子どものためのもの」

また、2019年6月に公表された金融庁の報告書は「老後資金2,000万円不足問題」として大きな波紋を呼んだ。改めて将来の経済不安を強めた消費者も増えただろう。さらに、10月には消費税率が引き上げられ、消費者の負担は増した。今の子育て世帯では、たとえ保育所等の利用料が浮いたとしても、単純に他の消費が増える状況にはなりにくいだろう。

2 株式会社ベネッセコーポレーション「幼児教育・保育の無償化への保護者の意識調査」(2019年10月1日)でも同様。

3 久我尚子「共働き世帯の消費実態(2)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/2/13)等

4――待機児童の解消が優先~待機児童世帯と無償化の恩恵を受ける保育所利用世帯の不公平感

総務省「平成26年全国消費実態調査」にて、年収別に男女の消費性向を比べると、おおむね全ての年収階級において、女性が男性を上回る。つまり、同じだけお金を持っていれば女性の方が多く使う傾向がある。

とはいえ、保育需要が喚起されることで、待機児童問題が悪化する懸念もある。厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成 31 年4月1日)」によると、保育所等の待機児童数は2年連続減少しているものの、2019年4月時点で全国で1万6,772人存在する。未だ都市部を中心に深刻な状況は続いている。

なお、待機児童の約9割は0~2歳児であり、今回の無償化の中心は待機児童の比較的少ない3~5歳児であるため、待機児童問題を悪化させるような影響は限定的という見方もできる。しかし、保育所の利用を考える場合、年齢が上がるほど入所が難しくなる現状や保護者のキャリア形成などを考えれば、現実的には0~2歳からの入所を希望する家庭が多いのではないだろうか。

そもそも幼児教育無償化の実施に向けては、待機児童となってしまい保育所等を利用できない世帯もある中で、既に利用できている世帯に対して、さらに負担軽減策が実施されることへの不公平感が指摘できる。また、繰り返しになるが、認可保育所等の利用料は世帯年収に応じて決まるため、利用料の高い高所得世帯ほど無償化の恩恵は大きくなっている。

さらに、保育士不足等によって、一部の施設では保育の質が問題視されるような事件も発生している中で、必ずしも質が良いとは言えない施設も無償化の対象となってしまっている。

消費税率引き上げによる増収分は、待機児童対策にも向けられている。しかし、財源は限られていることを鑑みれば、待機児童対策がより優先されるべきだったのではないだろうか。

4 久我尚子「高まる女性の消費力とその課題~平成における消費者の変容(3)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3/12)

5――おわりに~高等教育無償化の影響と将来への期待

低所得世帯では大学進学率が低く、親の経済格差は子の教育格差につながりやすい。さらに、子の教育格差は新たな経済格差へと連鎖しがちだ。学歴が全てではないが、高学歴ほど年収は高く、学歴間の年収差は年齢とともに拡大する傾向がある5。なお、男性では高年収ほど既婚率が高まる傾向があり、経済格差は家族形成格差をも生んでいる6。政府の「人づくり革命」で言われるように7、「貧困の連鎖を断ち切り、格差の固定化を防ぐため、(中略)意欲さえあれば進学できる社会へと変革することが急務」だ。

少子高齢化による労働力不足が進む日本では、労働者1人当たりの生産性向上を図る必要がある。そのためには人材育成への投資が求められ、教育無償化はその具体策だ。2019年10月の消費税率引き上げによる増収分は、教育無償化をはじめとしたいくつかの政策に充てられている。「人づくり」には何が効果的なのか、それぞれの政策に対して十分な効果測定をする必要がある。

5 久我尚子「学歴別に見た若年労働者の雇用形態と年収」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2016/8/22)

6 久我尚子「若年層の経済格差と家族形成格差~増加する非正規雇用者、雇用形態が生む年収と既婚率の違い」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2016/7/14)

7 人生100年時代構想会議「人づくり革命 基本構想」(平成30年6月)

(2020年01月27日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【教育無償化で子育て世帯の消費は増えるのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

教育無償化で子育て世帯の消費は増えるのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!