- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容

2019年07月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~平成で大きく変わったのは「家族」「女性」「若者」「インターネット」

平成から令和へ元号が変わり、新時代が始まった。三十年余り続いた平成時代の間に、消費者の暮らしや価値観は大きく変わり、消費行動の土台が変化した。そして、この変化は令和でも続くものが多い。

平成時代の大きな変化には、「家族」「女性」「若者」「インターネット」の4つのキーワードがあると考える。核家族化や未婚化、少子化の進行で家族はコンパクト化している。また、若い世代ほど共働きがスタンダードになっている。働く父親と専業主婦の母親、子ども2人の「標準世帯」は今や5%未満の少数派だ。家族のサイズや形が変われば、自ずと消費市場で売れる商品や必要とされるサービスも変わる。

また、平成は働く女性が増え、女性の経済力が増した時代だ。女性の大学進学率は1996年に短大進学率を上回るようになり、男性と同じように進学し、男性と同じように働く女性が増えている。女性の消費は一層活発になり、未婚化の進行でおひとりさま市場が広がりを見せるとともに、結婚後や出産後も家族のための消費だけでなく自分の趣味やファッションを楽しむ女性が増えている。

若者も変わった。団塊の世代やバブル世代が若かりし頃は、若者は消費意欲が旺盛で流行を牽引する存在だったのかもしれない。しかし、今の若者にお金を使う印象はあまりないだろう。若い世代ほど貯蓄志向が強く、地に足のついた堅実な消費者となっている。

さらに、インターネットやスマートフォン、SNSが生活へ浸透したことで、消費者がお金を使う対象や買い物をする場所、情報の流れなどの消費構造が大きく変わっている。さらに、足元で急速に広がるシェアリング・エコノミーは、「モノからサービス(コト)へ」「モノの所有から利用へ」という変化を加速させている。

これら平成時代の変化は未だ収束しておらず、令和でも続いていく。本稿では「平成における消費者の変容」について、2章で「家族」、3章で「女性」、4章で「若者」、5章で「インターネット」という4つの切り口で捉え、最後に6章で新時代の消費活性化策について考察する。なお、「インターネット」については、特に足元で急成長するシェアリングエコノミー(シェア経済)に注目する。

平成時代の大きな変化には、「家族」「女性」「若者」「インターネット」の4つのキーワードがあると考える。核家族化や未婚化、少子化の進行で家族はコンパクト化している。また、若い世代ほど共働きがスタンダードになっている。働く父親と専業主婦の母親、子ども2人の「標準世帯」は今や5%未満の少数派だ。家族のサイズや形が変われば、自ずと消費市場で売れる商品や必要とされるサービスも変わる。

また、平成は働く女性が増え、女性の経済力が増した時代だ。女性の大学進学率は1996年に短大進学率を上回るようになり、男性と同じように進学し、男性と同じように働く女性が増えている。女性の消費は一層活発になり、未婚化の進行でおひとりさま市場が広がりを見せるとともに、結婚後や出産後も家族のための消費だけでなく自分の趣味やファッションを楽しむ女性が増えている。

若者も変わった。団塊の世代やバブル世代が若かりし頃は、若者は消費意欲が旺盛で流行を牽引する存在だったのかもしれない。しかし、今の若者にお金を使う印象はあまりないだろう。若い世代ほど貯蓄志向が強く、地に足のついた堅実な消費者となっている。

さらに、インターネットやスマートフォン、SNSが生活へ浸透したことで、消費者がお金を使う対象や買い物をする場所、情報の流れなどの消費構造が大きく変わっている。さらに、足元で急速に広がるシェアリング・エコノミーは、「モノからサービス(コト)へ」「モノの所有から利用へ」という変化を加速させている。

これら平成時代の変化は未だ収束しておらず、令和でも続いていく。本稿では「平成における消費者の変容」について、2章で「家族」、3章で「女性」、4章で「若者」、5章で「インターネット」という4つの切り口で捉え、最後に6章で新時代の消費活性化策について考察する。なお、「インターネット」については、特に足元で急成長するシェアリングエコノミー(シェア経済)に注目する。

2――変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

1|コンパクト化する家族と消費

(1) コンパクト化する家族~今や「標準世帯」は5%未満の少数派、最多は単身世帯で35%

これまで国の統計や税金の試算などでは、「標準世帯」として、働く父親と専業主婦の母親、子ども2人の4人家族が家族のモデルとされてきた1。しかし、現在では「標準世帯」は決して標準ではなくなっている。

(1) コンパクト化する家族~今や「標準世帯」は5%未満の少数派、最多は単身世帯で35%

これまで国の統計や税金の試算などでは、「標準世帯」として、働く父親と専業主婦の母親、子ども2人の4人家族が家族のモデルとされてきた1。しかし、現在では「標準世帯」は決して標準ではなくなっている。

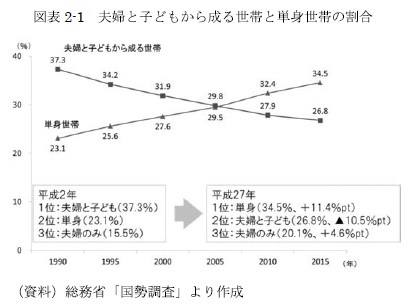

「国勢調査」によれば、平成のはじめは世帯の種類で最も多いのは、夫婦と子どもから成る世帯だが、現在では単身世帯が最も多く、34.5%にもなる(図表2-1)。また、夫婦のみの世帯が全体に占める割合も増えている。

「国勢調査」によれば、平成のはじめは世帯の種類で最も多いのは、夫婦と子どもから成る世帯だが、現在では単身世帯が最も多く、34.5%にもなる(図表2-1)。また、夫婦のみの世帯が全体に占める割合も増えている。なお、「標準世帯」は、2015年で全体の26.8%を占める夫婦と子どもから成る世帯のうち、有業人員が1人かつ子どもが2人の世帯となる。よって、共働き世帯が増え、夫婦の子ども数が減る中で、その割合はさらに低くなる。厚生労働省「平成29年国民生活基礎調査」より、核家族で18歳未満の子どもが2人いる世帯、かつ父のみ有業あるいは母のみ有業の世帯を推計すると、全体の3%程度となる2。ただし、「標準世帯」は「子供」という表現にとどまり、18歳未満の児童には限定していないため、2017年で4.6%という推計もある3。

1 例えば、総務省「家計調査」の用語の説明には、標準世帯として「夫婦と子供2人の4人で構成される世帯のうち、有業者が世帯主1人だけの世帯に限定したもの」とある。

2 同調査によれば総世帯数は50425、うち18歳未満の児童のいる世帯数は11734(全体の23.3%)、うち核家族で18歳未満の児童が2人で父のみ有業あるいは母のみ有業の世帯は1484(全体の2.9%)。

3 是枝俊悟「総世帯の5%にも満たない『標準世帯』」、大和総研(2018/7/10)

(2) コンパクト化する消費~箱入りカレールーより1人用レトルトカレー、カット野菜、3枚入り食パン...

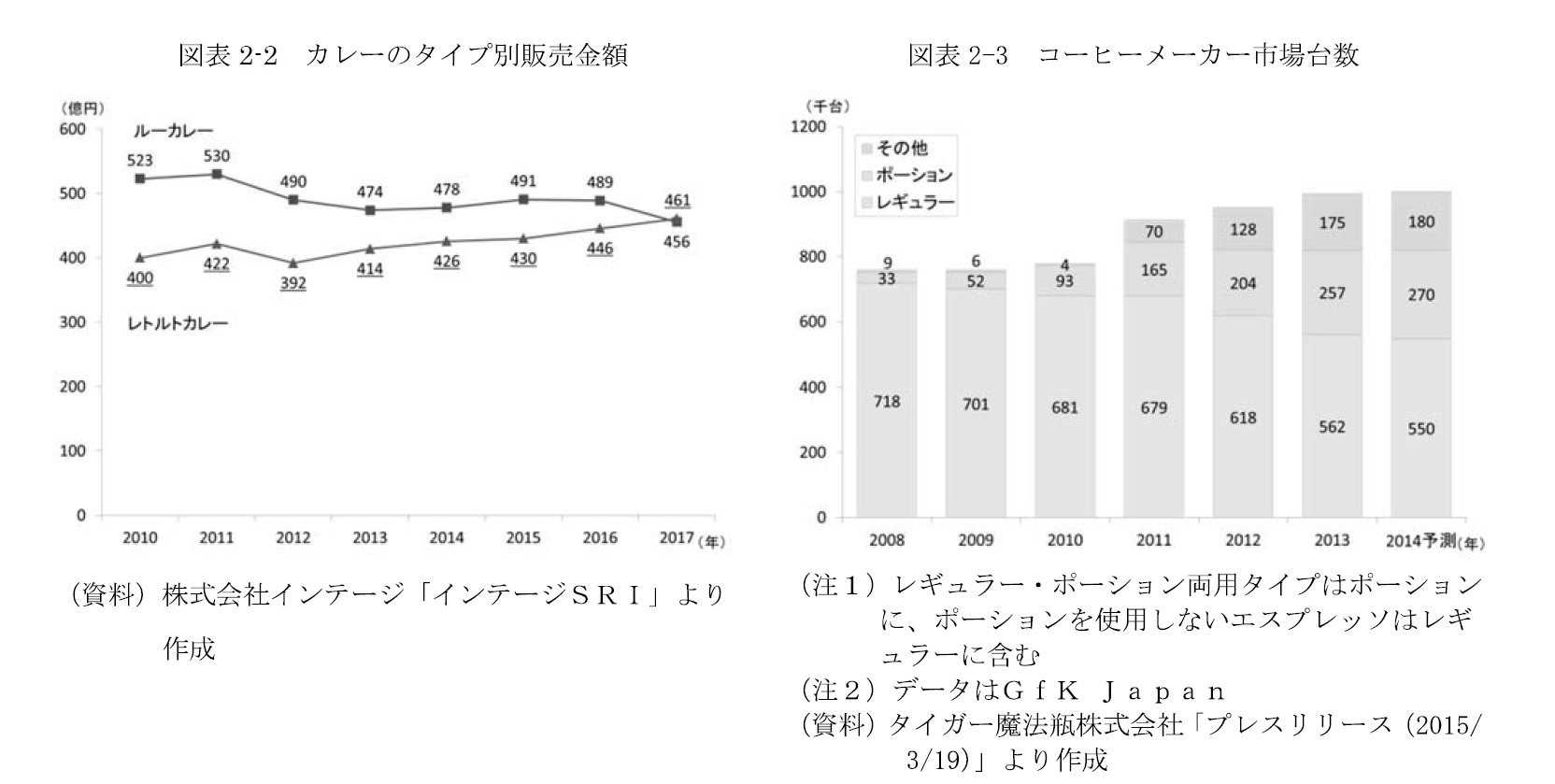

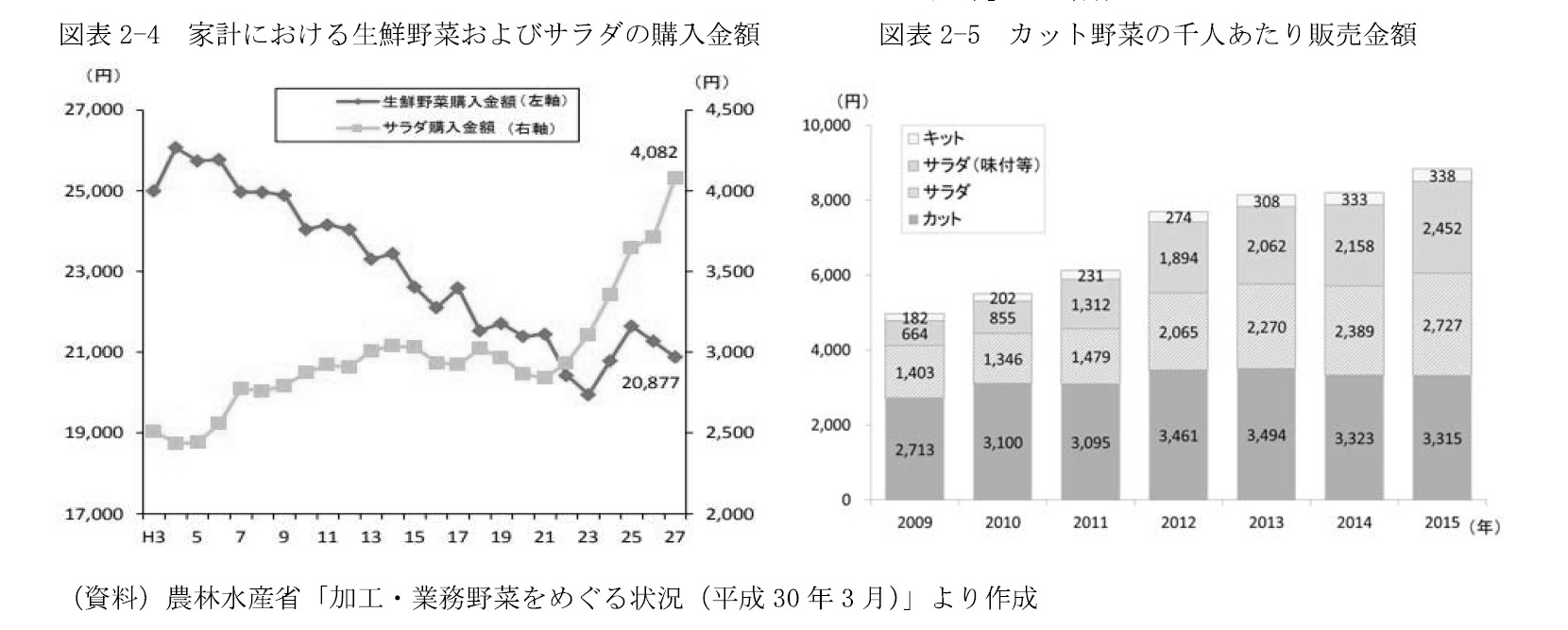

家族のサイズがコンパクト化することで、売れる商品もコンパクト化している。例えば、1人用のレトルトカレーが箱入りのカレールーの販売額を若干超えたというデータがある(図表2-2)。また、コーヒーについては、オフィスに向けたレンタルサービスの強化などメーカー側の販売戦略もあるのだろうが、一度に4人分などを淹れる従来型のコーヒーメーカーよりも、1杯ずつ淹れるポーション式のものの市場台数が伸びているというデータがある(図表2-3)。さらに、農林水産省「加工・業務野菜をめぐる状況(平成30年3月)」によれば、生鮮野菜の購入額が減る一方で、カット野菜は増えている(図表2-4・5)。

利便性を重視する共働き世帯が増えた影響もあるのだろうが、確かに最近、スーパーやコンビニを見渡すと、食パンは6枚入りだけでなく3枚入りのものが、鍋の素は一人用のキューブ型のものが並ぶなど、様々な商品でコンパクト化が進んでいる様子も見られる。

家族のサイズがコンパクト化することで、売れる商品もコンパクト化している。例えば、1人用のレトルトカレーが箱入りのカレールーの販売額を若干超えたというデータがある(図表2-2)。また、コーヒーについては、オフィスに向けたレンタルサービスの強化などメーカー側の販売戦略もあるのだろうが、一度に4人分などを淹れる従来型のコーヒーメーカーよりも、1杯ずつ淹れるポーション式のものの市場台数が伸びているというデータがある(図表2-3)。さらに、農林水産省「加工・業務野菜をめぐる状況(平成30年3月)」によれば、生鮮野菜の購入額が減る一方で、カット野菜は増えている(図表2-4・5)。

利便性を重視する共働き世帯が増えた影響もあるのだろうが、確かに最近、スーパーやコンビニを見渡すと、食パンは6枚入りだけでなく3枚入りのものが、鍋の素は一人用のキューブ型のものが並ぶなど、様々な商品でコンパクト化が進んでいる様子も見られる。

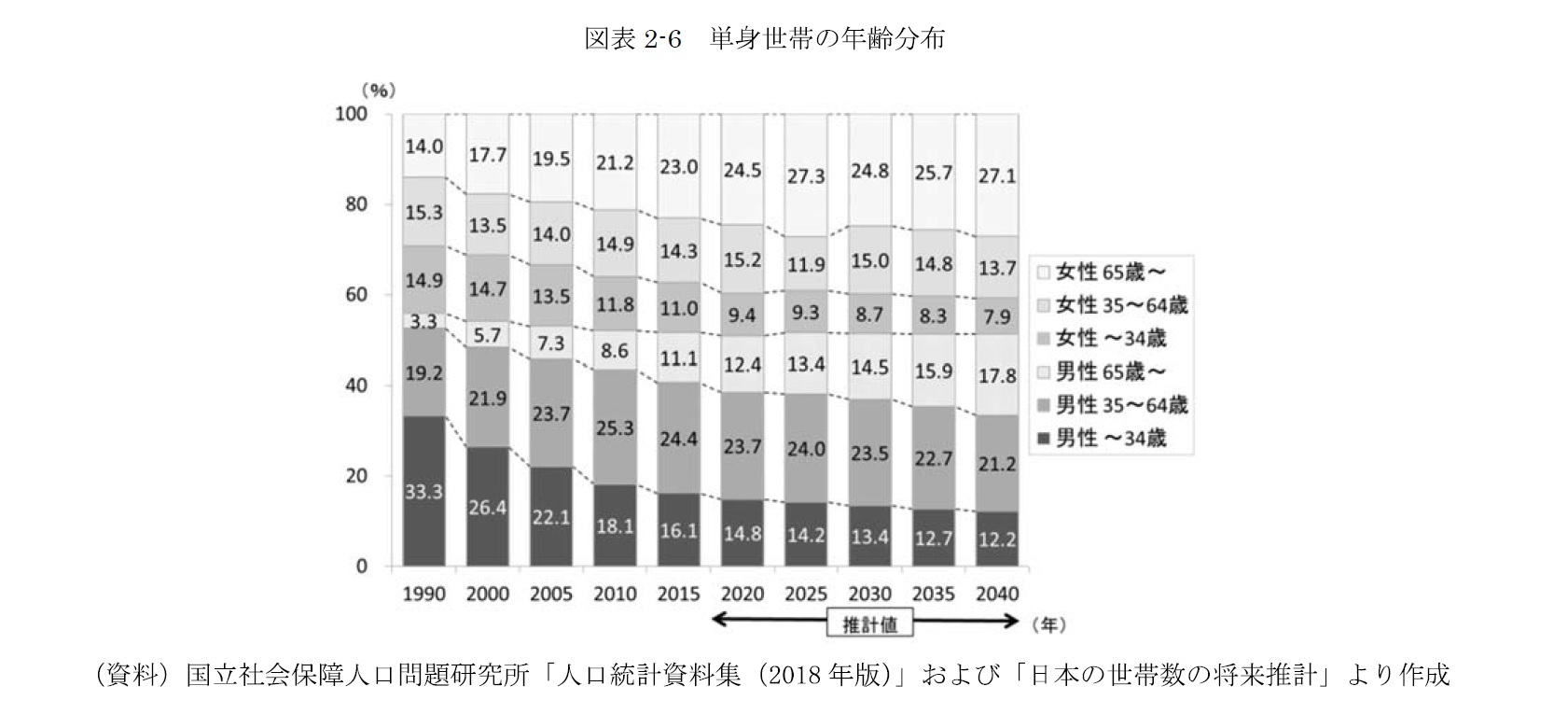

(4) 増え行く高齢単身世帯がターゲット~コンビニは若者からシニアのものへ

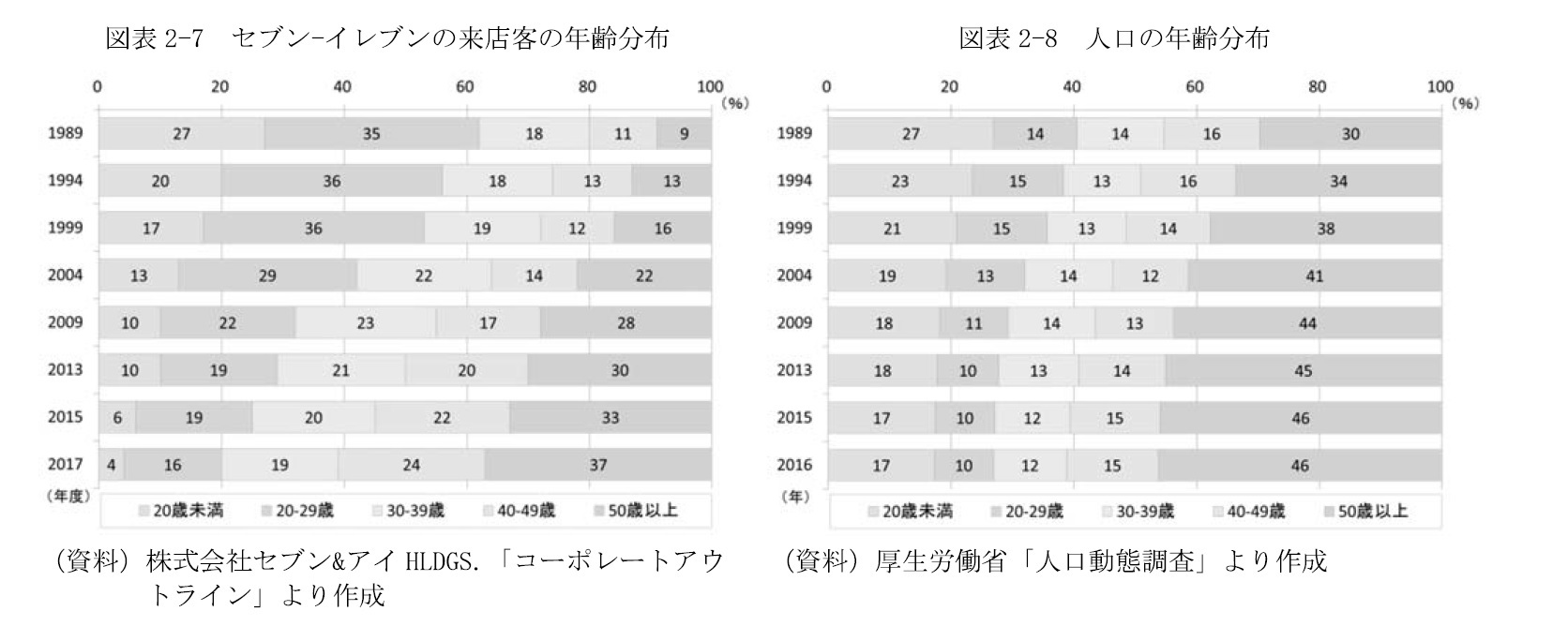

高齢単身世帯が増える中で、一足早くターゲット転換をした業界もあるようだ。過去にも述べたが4、マーケットシェア4割5を占めて業界首位のセブン-イレブンの来店客は、日本の人口における高齢化を上回る速度で高齢化が進んでいる(図表2-7・8)。同社では、今後とも高齢単身世帯が増えることを見越して、少子化で人口が減る上、経済状況の悪化などにより一人暮らしが減る若者から、もともとコンビニと親和性の高い暮らし方をしている高齢単身世帯へ向けて、早期にターゲット変換をしたのだろう。近年、コンビニではモノを売るだけでなく、各種サービス6にも対応できるようになり、消費者にとって暮らしの拠点の1つとなりつつある。特に高齢単身者にとって、身近に暮らしの拠点があることは安心につながる。

高齢単身世帯が増える中で、一足早くターゲット転換をした業界もあるようだ。過去にも述べたが4、マーケットシェア4割5を占めて業界首位のセブン-イレブンの来店客は、日本の人口における高齢化を上回る速度で高齢化が進んでいる(図表2-7・8)。同社では、今後とも高齢単身世帯が増えることを見越して、少子化で人口が減る上、経済状況の悪化などにより一人暮らしが減る若者から、もともとコンビニと親和性の高い暮らし方をしている高齢単身世帯へ向けて、早期にターゲット変換をしたのだろう。近年、コンビニではモノを売るだけでなく、各種サービス6にも対応できるようになり、消費者にとって暮らしの拠点の1つとなりつつある。特に高齢単身者にとって、身近に暮らしの拠点があることは安心につながる。

4 久我尚子「コンビニは若者からシニアのものへ」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/9/13)

5 株式会社セブン&アイHLDGS.「統合レポート2018」

6 公共料金や税金の支払い、住民票発行など行政関連サービスの代行、銀行ATMサービス、宅配便やクリーニングの受け取りや預かり、無料Wi-Fiサービスなど

2|「標準世帯」の今と子育て消費

(1) 「標準世帯」の今~児童のいる世帯は全体の1/4未満、DINKS・一人っ子が2倍、共働きが過半数

今や少数派となった「標準世帯」だが、平成の間に「標準世帯」に代表されてきた子育て世帯はどのような変容をとげているのだろうか。厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、1989年(平成元年)では18歳未満の児童のいる世帯が全体の41.7%であったが、2017年では23.3%であり、今や4分の1にも満たない。

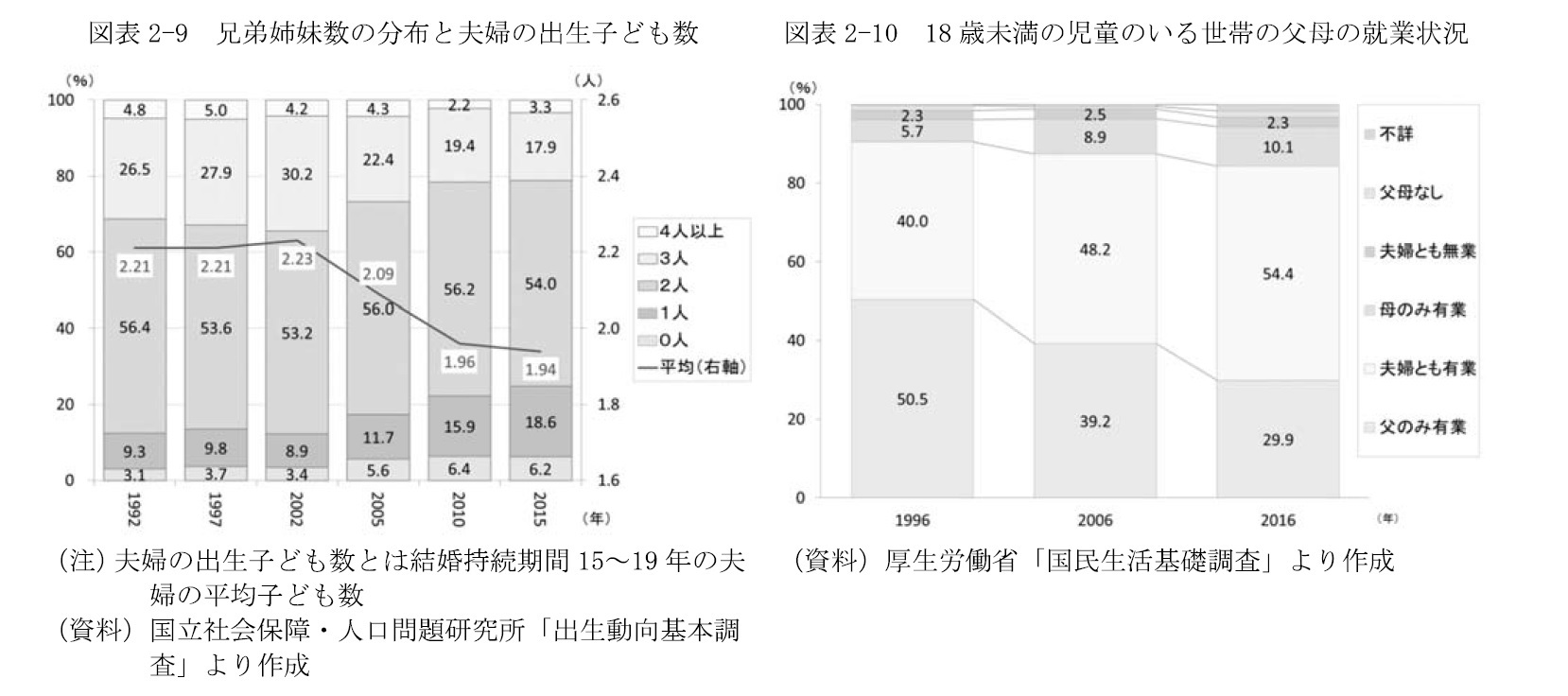

また、夫婦の平均子ども数は若干減少しており、2人を下回るようになっている(図表2-9)。子ども数の分布も変化しており、3人以上の多子世帯が減り1人以下の世帯が増えている。平成のはじめと比べて現在では、子どものいないDINKS夫婦や一人っ子夫婦が約2倍となっている。

また、18歳未満の児童のいる世帯では、かつては専業主婦世帯が過半数を占めていたが、現在では共働き世帯が過半数を超えて、専業主婦世帯の約2倍を占めるようになっている(図表2-10)。

(1) 「標準世帯」の今~児童のいる世帯は全体の1/4未満、DINKS・一人っ子が2倍、共働きが過半数

今や少数派となった「標準世帯」だが、平成の間に「標準世帯」に代表されてきた子育て世帯はどのような変容をとげているのだろうか。厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、1989年(平成元年)では18歳未満の児童のいる世帯が全体の41.7%であったが、2017年では23.3%であり、今や4分の1にも満たない。

また、夫婦の平均子ども数は若干減少しており、2人を下回るようになっている(図表2-9)。子ども数の分布も変化しており、3人以上の多子世帯が減り1人以下の世帯が増えている。平成のはじめと比べて現在では、子どものいないDINKS夫婦や一人っ子夫婦が約2倍となっている。

また、18歳未満の児童のいる世帯では、かつては専業主婦世帯が過半数を占めていたが、現在では共働き世帯が過半数を超えて、専業主婦世帯の約2倍を占めるようになっている(図表2-10)。

(2) 少子化で盛り上がる孫消費~子どもの数は減ってもランドセル市場は拡大

少子化で限られた子どもに向けて活性化しているのが孫消費だ。6ポケットとは、1人の子どもに対して両親2人と両祖父母4人が財布(ポケット)からお金を投じて高額な商品を与えるような現象を指すマーケティング用語だ。

少子化で限られた子どもに向けて活性化しているのが孫消費だ。6ポケットとは、1人の子どもに対して両親2人と両祖父母4人が財布(ポケット)からお金を投じて高額な商品を与えるような現象を指すマーケティング用語だ。

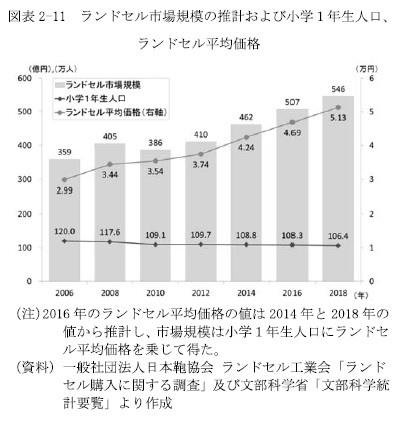

この一例として、ランドセル市場があげられる。少子化でランドセルを背負う子どもの人数は減っているにも関わらず、ランドセル市場は拡大している(図表2-11)。祖父母が買うケースが増えることで、ランドセルの購入単価が上がっているためだ7。また、祖父母の購入が増えることで販売時期も前倒しになっている。ランドセルの販売ピークは10年前では入学直前の冬だったが、現在では、お盆の帰省時にデパートで祖父母と一緒に選ぶケースが増えているために夏へと前倒しになっている(総務省「家計調査」)。

この一例として、ランドセル市場があげられる。少子化でランドセルを背負う子どもの人数は減っているにも関わらず、ランドセル市場は拡大している(図表2-11)。祖父母が買うケースが増えることで、ランドセルの購入単価が上がっているためだ7。また、祖父母の購入が増えることで販売時期も前倒しになっている。ランドセルの販売ピークは10年前では入学直前の冬だったが、現在では、お盆の帰省時にデパートで祖父母と一緒に選ぶケースが増えているために夏へと前倒しになっている(総務省「家計調査」)。

7 一般社団法人日本鞄協会 ランドセル工業会「ランドセル購入に関する調査」によると、2018年4月小学校入学児童のランドセル購入者は祖父母が6割

(2019年07月12日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コンビニは若者からシニアのものへ-来店客は人口以上に高齢化~消費者の今を知る

- 共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

- 「M字カーブ」底上げの要因分解-「女性の活躍促進」政策の効果が大きく、未婚化効果はごくわずか

- 「パワーカップル」世帯の動向(1)-夫婦とも年収700万円超は共働き世帯の約2%でじわり増加。夫が高年収でも働く妻は増加傾向、夫婦間の経済格差拡大か。

- 大学卒女性の働き方別生涯所得の推計-標準労働者は育休・時短でも2億円超、出産退職は△2億円。

- なぜ今、シェアリングサービスなのか?-市場拡大の3つの理由、既存サービスとの違いは

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

- 日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額は推計37兆円以上-フリマアプリでの平均売買価格から算出、1世帯あたり約70万円、金融・不動産に続く第三の資産

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!