- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 2019年10月消費増税の家計への影響-前回より負担が抑えられる3つの理由

2019年10月消費増税の家計への影響-前回より負担が抑えられる3つの理由

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

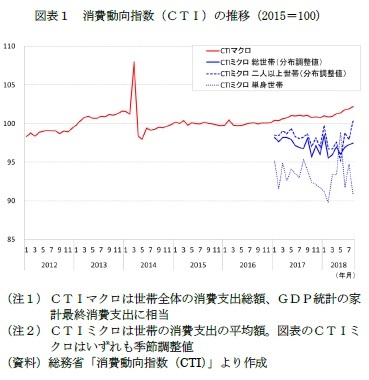

1――はじめに~現在の家計消費動向はマクロでは緩やかに改善傾向、ミクロでは世帯によるバラつきも

2――前回増税時より影響が抑えられる3つの理由~(1)税率引上げ幅2%(2)軽減税率(3)幼児教育無償化

今回は主に3つの理由から、前回と比べて家計の負担が抑えられるだろう。1つ目の理由は、税率の引き上げ幅が小さいことだ。前回は5%から8%への+3%の引き上げだったが、今回は+2%の引き上げであり、前回と比べると家計の負担感は弱い。なお、総務省「平成29年家計調査」によれば、総世帯の月平均消費支出額は24.3万円であり、軽減税率を考慮せずに単純に計算すると、月平均+4.5千円、年平均+5.4万円の負担増となる(軽減税率制度を考慮した値は次項)。

ところで、世帯収入によらず、消費支出に占める食料の割合は主要品目の中で最も高く、年間収入700万円以上の高収入世帯でも2割を超える(図表2)。

ところで、世帯収入によらず、消費支出に占める食料の割合は主要品目の中で最も高く、年間収入700万円以上の高収入世帯でも2割を超える(図表2)。今回の軽減税率制度は、コンビニエンスストアやスーパーで購入した弁当をテイクアウトにする場合は対象となるが、店内のイートインで食べる場合は「外食」扱いのため対象外となるなど煩雑な面がある。しかし、消費支出に占める割合が高く、購入頻度も高い食材等においては税率に変化がないために、消費者の増税による心理的負担感は多少和らぐ可能性もある。

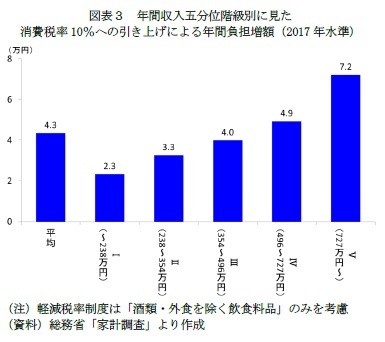

なお、世帯の年間収入別に、軽減税率を考慮した負担増額を推計すると2、年間収入238万円未満の低所得世帯では年平均+2.3万円、年間収入727万円以上の高所得世帯では年平均+7.2万円の負担増となる。

1 政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度」

2 「家計調査」より「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」のデータを得ることが難しかったため、ここでは「酒類・外食を除く飲食料品」のみを考慮し、食料のうち「酒類」と「外食」以外の品目を対象として計算。

3つ目は同時期に幼児教育無償化の措置が全面的に開始されることだ。なお、無償化の対象範囲は、0~2歳児は当面は住民税非課税世帯、3~5歳児は認可保育所や認定こども園、子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園を利用している世帯であり、認可外保育施設を利用している世帯は無償化の上限額が設定されている(0~2歳児は月額4.2万円、3~5歳児は月額3.7万円)3。

過去にも述べた通り、家計消費は30代から世帯あたりの消費が増え始め、50代をピークに、60代以降は減少する4。家計消費が伸びる30~40代の子育て期の消費をいかに伸ばすかが、日本の消費市場全体を拡大させるための鍵とも言える。しかし、今の子育て世帯の親は、かつてと比べて雇用が不安定化しており、正規雇用者でも賃金が伸びにくくなっている。子育て世帯の消費状況を分析すると、可能な限り消費を抑制し、貯蓄へつなげる傾向も見える5。消費支出の内訳を見ても、食費や教育費、通信費などの必需的消費の割合が増え、娯楽費や交際費などの選択的消費の割合は低下している。

幼児教育無償化の措置は、子育てにかかる出費がかさみ、増税による負担感が強い子育て世帯の必需的消費を比較的大きく減らす効果が見込める。

3 内閣府「幼児共育の無償化について(平成30年7月30日)」

4 久我尚子「求められる 20~40 代の経済基盤の安定化」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2017/5/17)

5 久我尚子「共働き・子育て世帯の消費実態(1)~(3)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポートなど(2017/3/15~2018/3/12)

なお、消費増税時は毎回実施されることだが、今回も住宅や自動車購入時の負担軽減措置などの検討が進められている。首相が消費税率10%への引き上げを表明して以降、マスコミ報道にもある通り、関連省庁では消費増税に伴う消費下支え策の検討を進めている6。例えば、住宅については、国土交通省や財務省において、省エネ住宅の新築やリフォームを行った際に商品やサービスと交換可能なポイントを発行する「住宅エコポイント」の復活や住宅ローン減税の拡充などが検討され、自動車については、経済産業省において、購入初年度にかかる税負担の軽減を図るために、自動車取得税を廃止するとともに同時に導入される燃費課税についても一時停止措置が検討されているようだ。

6 今回は、購入額に一定額を上乗せして買い物ができる「プレミアム商品券」や中小の小売店で現金を使わないキャッシュレス決済時に増税分の2%を還元する施策も検討されており、これらにより家計の負担をさらに抑えられる可能性があるが、未だ政府公表資料等はないため、本稿では家計の負担を抑えられる理由の1つには含めず、注釈での記載にとどめることとしている。なお、「プレミアム商品券」には所得制限の議論が、2%還元策にはクレジットカードやスマートフォン保有者が対象となり高齢者や低所得者が恩恵を受けにくい問題のほか、現場の混乱の懸念がある。

3――おわりに~負担軽減だけでなく、可処分所得の引き上げなど現役世代の経済基盤の安定化が必要

一方で、若い世代ほど雇用の不安定化や賃金の減少で厳しい経済環境にあり、将来の社会保障不安もあることを考えれば、特に若い世代では、負担が軽減されても、消費を活発化させるのではなく、貯蓄として留める可能性が高い。増税に伴う負担軽減策の検討も当然重要だが、現役世代の雇用の安定化や可処分所得の引き上げ、社会保障制度の持続性確保の検討も引き続き進めなければならない。

7 本稿では家計の負担感に注目したため、制度導入の課題には触れていないが、レジや接客での混乱が懸念される。

8 全世帯に共通することで、低所得世帯への配慮が弱いという問題もある。

(2018年10月29日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月10日

「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと -

2025年11月10日

グローバル株式市場動向(2025年10月)-米主要テック企業の好業績などから上昇が継続 -

2025年11月10日

米関税政策がもたらすインフレ圧力-9月CPIにみる足元の動向とリスク要因 -

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年11月10日

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2019年10月消費増税の家計への影響-前回より負担が抑えられる3つの理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2019年10月消費増税の家計への影響-前回より負担が抑えられる3つの理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!