- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 2022年問題の不動産市場への影響-生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない

2018年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――宅地化農地の状況

不動産市場への影響を考察する際、もう一つ重要なポイントは、宅地化農地17の状況である。ここでは、市街化区域内農地の生産緑地と宅地化農地比率から、2022年以降の不動産市場への影響を推察する。

17 市街化区域内農地のうち、生産緑地以外の農地。

1|市街化区域内農地の半分は宅地化農地

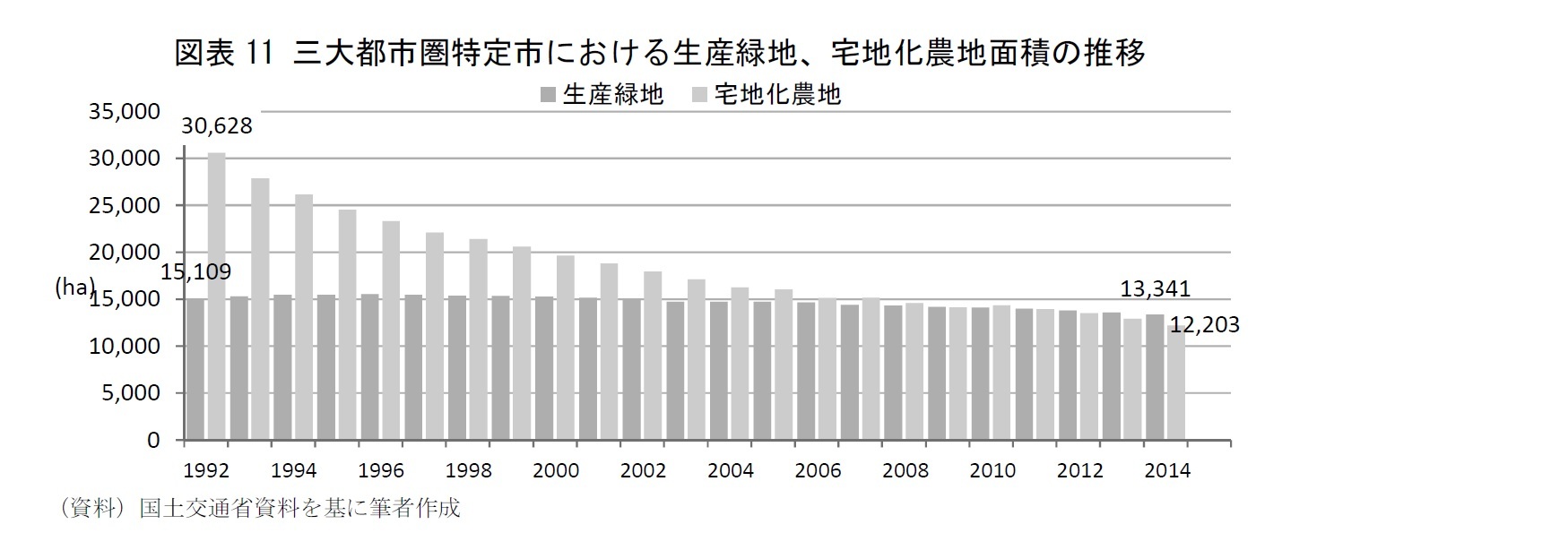

現在の生産緑地制度が導入された時点と比較すると、三大都市圏特定市の宅地化農地は6割減少した。しかしながら、現状で約1万2,000haが宅地化されずに残存している。生産緑地が約1万3,000haであるから、市街化区域内の農地の半分は宅地化農地である。(図表11)

生産緑地は買取り申し出できる機会が限られており、市区町村18に買い取られない場合、あっせんに応じて取得できるのは農家のみ。そのため通常、生産緑地は不動産市場で取引の対象とは考えられていない。

これに対し、宅地化農地は農業委員会への届出によって転用することが可能で、宅地並み課税が課せられていることからも宅地取引の対象と見られている。それにもかかわらず生産緑地とほぼ同等の面積が宅地化されずに残されており、このような状況を反映して現在の不動産市場が形成されている。このことを忘れて2022年問題を捉えることはできない。

生産緑地は30年間宅地化を凍結されてきたのであって、それが2022年以降市場に解放されるという見方をする向きもあるが、一部の生産緑地が解放されたところで、既にそれを上回る面積の農地(宅地化農地)が解放されているのだ。

17 市街化区域内農地のうち、生産緑地以外の農地。

1|市街化区域内農地の半分は宅地化農地

現在の生産緑地制度が導入された時点と比較すると、三大都市圏特定市の宅地化農地は6割減少した。しかしながら、現状で約1万2,000haが宅地化されずに残存している。生産緑地が約1万3,000haであるから、市街化区域内の農地の半分は宅地化農地である。(図表11)

生産緑地は買取り申し出できる機会が限られており、市区町村18に買い取られない場合、あっせんに応じて取得できるのは農家のみ。そのため通常、生産緑地は不動産市場で取引の対象とは考えられていない。

これに対し、宅地化農地は農業委員会への届出によって転用することが可能で、宅地並み課税が課せられていることからも宅地取引の対象と見られている。それにもかかわらず生産緑地とほぼ同等の面積が宅地化されずに残されており、このような状況を反映して現在の不動産市場が形成されている。このことを忘れて2022年問題を捉えることはできない。

生産緑地は30年間宅地化を凍結されてきたのであって、それが2022年以降市場に解放されるという見方をする向きもあるが、一部の生産緑地が解放されたところで、既にそれを上回る面積の農地(宅地化農地)が解放されているのだ。

18 本稿では、東京23区を含めて市区町村と表記する。

2|地域によって異なる宅地化農地の残存状況からみれば影響を受ける地域は限定的

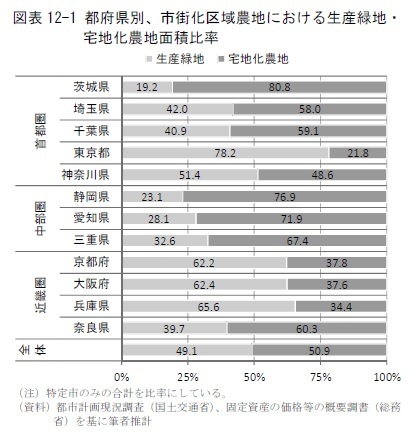

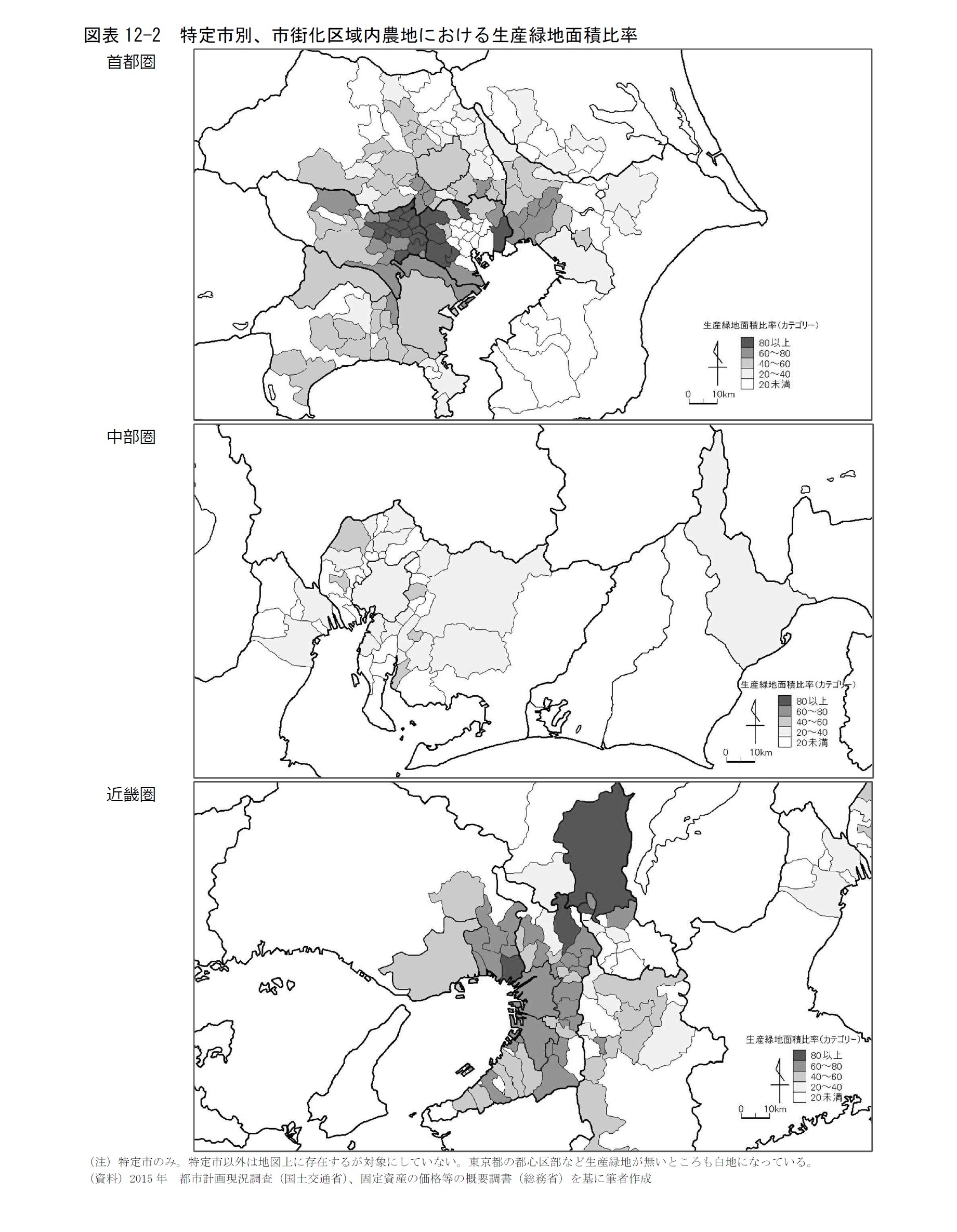

市街化区域に宅地化農地がどれだけ残されているのか、その状況は地域によって異なる。図表12-1は、三大都市圏特定市の市街化区域内農地を都府県別に、生産緑地と宅地化農地の面積比率を示したものだ。一見してかなりの違いがあることがわかる。

市街化区域に宅地化農地がどれだけ残されているのか、その状況は地域によって異なる。図表12-1は、三大都市圏特定市の市街化区域内農地を都府県別に、生産緑地と宅地化農地の面積比率を示したものだ。一見してかなりの違いがあることがわかる。

その中で、東京都の生産緑地比率が約8割と群を抜いて高くなっていることに気付く。他に首都圏で生産緑地比率が宅地化農地を上回るのは、神奈川県の約51%のみである。

その中で、東京都の生産緑地比率が約8割と群を抜いて高くなっていることに気付く。他に首都圏で生産緑地比率が宅地化農地を上回るのは、神奈川県の約51%のみである。近畿圏では兵庫県、大阪府、京都府の生産緑地比率が6割を超え、中部圏に至っては3割を超えるのは三重県のみだ。(図表12-1)

市区別にみれば、さらに違いがあることがわかる。(図表12-2)

この状況から推察されるのは、生産緑地と宅地化農地の面積比率は、現在までの宅地需要を反映しているであろうことだ。つまり、生産緑地の比率が高い(宅地化農地の比率が低い)地域は宅地需要が高く、既に多くの宅地化農地が宅地化している。

反対に、生産緑地の比率が低い(宅地化農地の比率が高い)地域では、相対的に宅地需要が低く、多くの宅地化農地がまだ残されている。

このように捉えれば、東京都のように多くが生産緑地で宅地化農地が限られている地域では、新規供給される宅地の希少性から、生産緑地が転用されると、宅地需要を反映して相応の市場価格で取引されることが予想できる。

一方、6~7割以上が宅地化農地という地域で生産緑地の宅地への転用が進めば、供給過剰が懸念される。2022年問題として心配されているように、さらなる空き家・空き地の増加を招くことになりかねない。

ただし、不動産の需要は立地によって大きく左右されることから、地域内で需要が高いエリア、低いエリアがあるはずである。同じ生産緑地でも、立地条件によって取引の状況は相当異なってくるだろう。すぐに買い手が付いたり、そうでなかったり、スポットによって状況が変わってくる。このような状況は、これまでの買取り申し出のケースでも同様であっただろう。

先に試算した程度の30年買取り申し出があったとしても、影響を受けるエリアやスポットは限定的で、全体として見れば不動産市場への影響はそれほど大きくないと予想する。

3|宅地化農地の保有状況から生産緑地を転用する選択は限定的

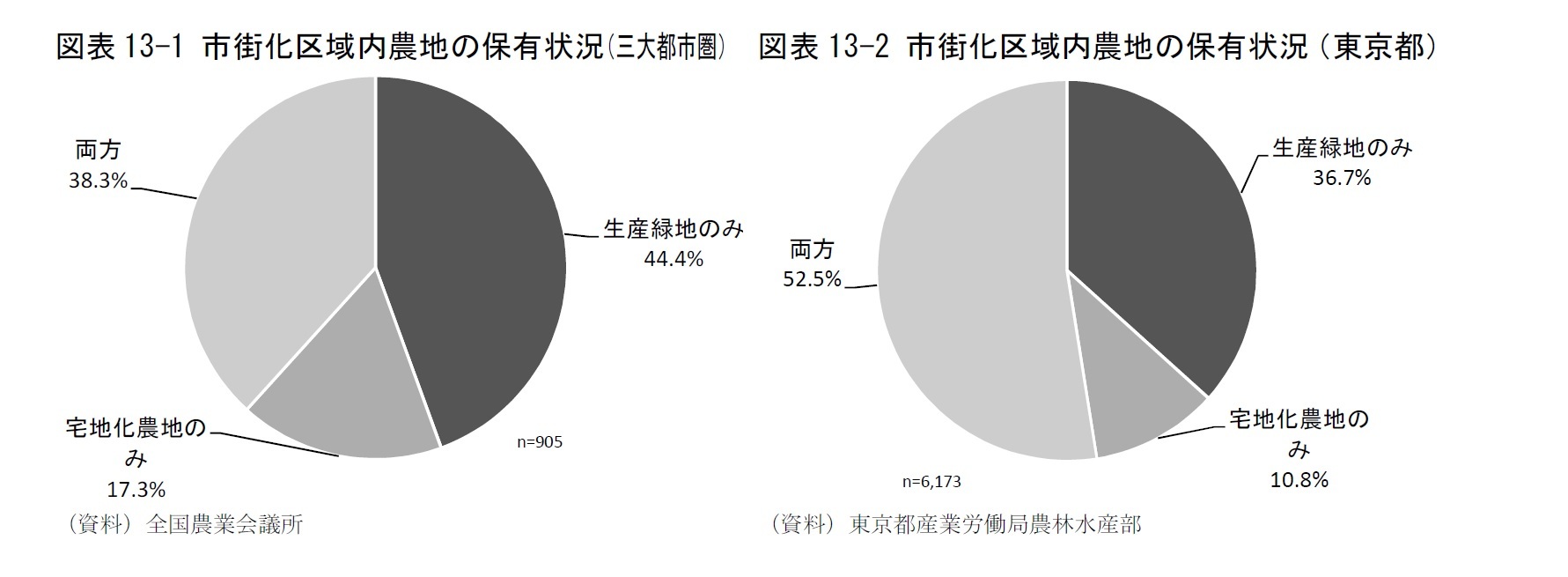

次に、農家の宅地化農地の保有状況を確認したい。全国農業会議所が2016年に三大都市圏の農業者を対象に実施した調査19では、市街化区域内に保有する農地について、「生産緑地のみ保有」が全体の約44%、「宅地化農地のみ保有」が約17%、「両方保有」が約38%となっている。つまり農家の半数以上が宅地化農地を保有している。(図表13-1)

東京都の調査では、それぞれ約37%、約11%、約53%となっており、半数以上の農家が、生産緑地と宅地化農地の両方を保有している。20(図表13-2)

ただし、不動産の需要は立地によって大きく左右されることから、地域内で需要が高いエリア、低いエリアがあるはずである。同じ生産緑地でも、立地条件によって取引の状況は相当異なってくるだろう。すぐに買い手が付いたり、そうでなかったり、スポットによって状況が変わってくる。このような状況は、これまでの買取り申し出のケースでも同様であっただろう。

先に試算した程度の30年買取り申し出があったとしても、影響を受けるエリアやスポットは限定的で、全体として見れば不動産市場への影響はそれほど大きくないと予想する。

3|宅地化農地の保有状況から生産緑地を転用する選択は限定的

次に、農家の宅地化農地の保有状況を確認したい。全国農業会議所が2016年に三大都市圏の農業者を対象に実施した調査19では、市街化区域内に保有する農地について、「生産緑地のみ保有」が全体の約44%、「宅地化農地のみ保有」が約17%、「両方保有」が約38%となっている。つまり農家の半数以上が宅地化農地を保有している。(図表13-1)

東京都の調査では、それぞれ約37%、約11%、約53%となっており、半数以上の農家が、生産緑地と宅地化農地の両方を保有している。20(図表13-2)

生産緑地と宅地化農地両方を保有している場合、30年買取り申し出時期を迎えたからといって、ただちに買取り申し出するだろうか?転用が必要であればまずは宅地化農地からするはずである。そしてその関係は生産緑地の30年行為制限があったこれまでも、それが解除される2022年以降も変わらない。生産緑地指定30年を迎え、特定生産緑地に指定せず、常時買取り申し出可能な生産緑地にしたとしても、転用が必要になった時に、より転用が容易な宅地化農地から転用するだろう。

このように捉えると、2022年に生産緑地継続と買取り申し出どちらも可能性があるとした13~15%(図表3、8)のうち、生産緑地と宅地化農地を両方保有している農家にとって、どちらを選択するにせよ2022年というタイミングはあまり関係ないことになる。したがって、このケースは2022年問題としての不動産市場への影響を特別に考慮する必要はないとみる。

19「平成27年度都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査報告書」2016年3月 全国農業会議所。以下、全国農業会議所は同じ

20 いずれの調査結果も、複数の設問の結果から独自に集計した。

このように捉えると、2022年に生産緑地継続と買取り申し出どちらも可能性があるとした13~15%(図表3、8)のうち、生産緑地と宅地化農地を両方保有している農家にとって、どちらを選択するにせよ2022年というタイミングはあまり関係ないことになる。したがって、このケースは2022年問題としての不動産市場への影響を特別に考慮する必要はないとみる。

19「平成27年度都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査報告書」2016年3月 全国農業会議所。以下、全国農業会議所は同じ

20 いずれの調査結果も、複数の設問の結果から独自に集計した。

(2018年07月05日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年問題の不動産市場への影響-生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年問題の不動産市場への影響-生産緑地の宅地化で、地価は暴落しないのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!