- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

全身麻酔の維持は、飛行機操縦の巡航に相当する。麻酔維持においては、常時、気道確保、人工呼吸、循環管理の維持を軸とした、患者状態の管理が行われる。全身麻酔の維持では、麻酔科医による理学所見と、各種モニターを併用して、患者の看視が行われる。

理学所見とは、末梢血管の拡張・収縮の把握のために、手や腕に触れて冷たいか、温かいかをみること。鎮静の深さの把握のために、瞳孔が縮瞳しているか、散瞳しているかをみること。アナフィラキシー29の有無を把握するために、顔面や四肢の紅潮をみること。換気状況を把握するために、胸の上がりや換気不全を目視すること、などを指す。麻酔科医の五感を使った、患者状態の把握と言える。

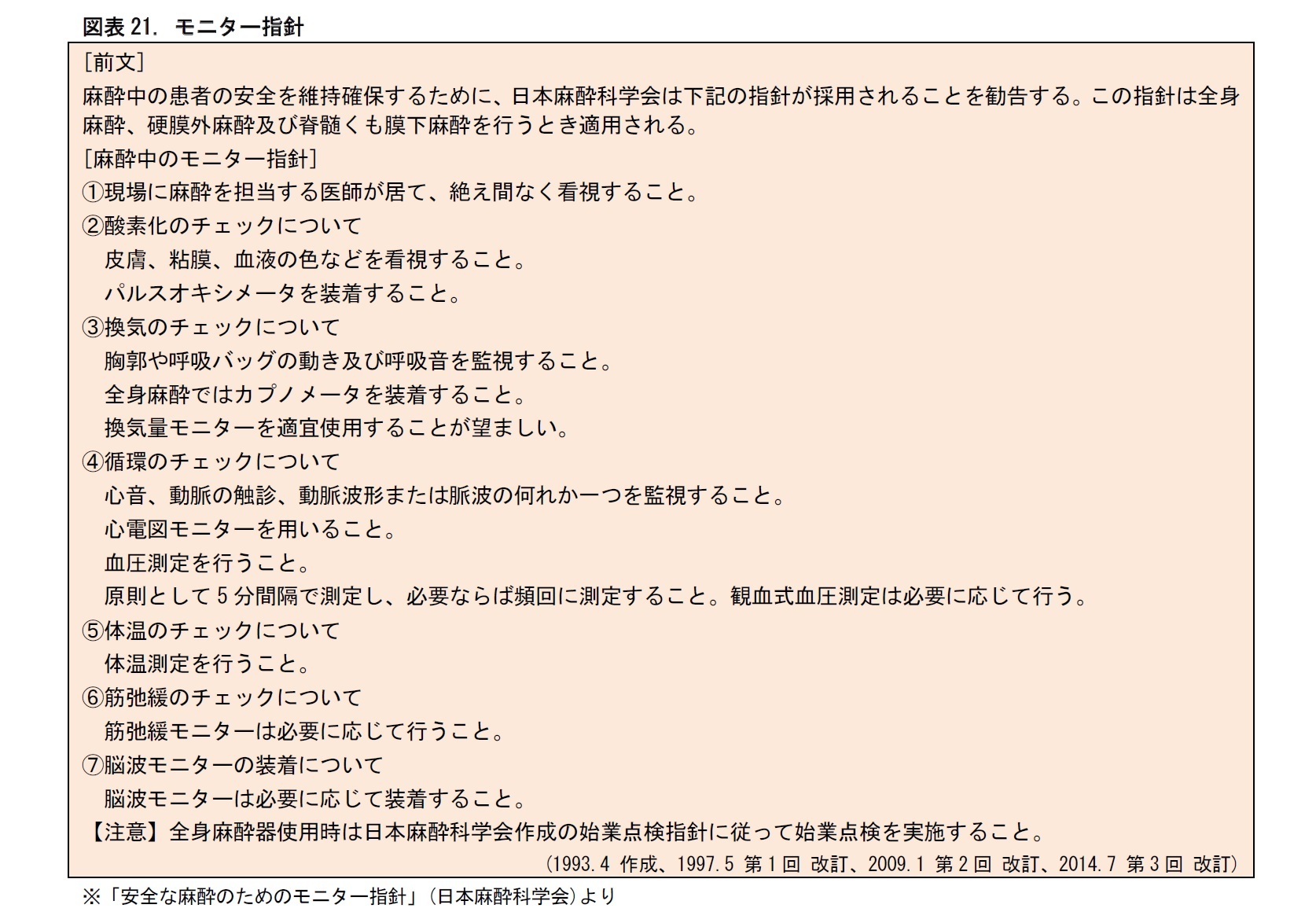

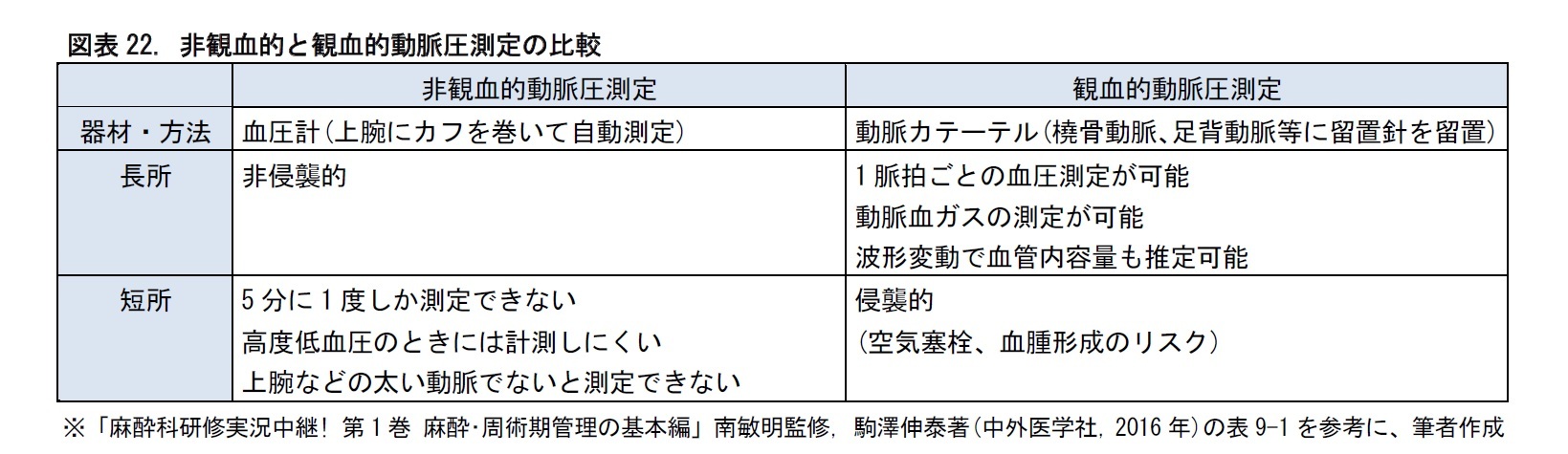

一方、モニターとしては、具体的には、血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、カプノグラム、体温、脳波、筋弛緩などが挙げられる。日本麻酔科学会から、「安全な麻酔のためのモニター指針」が示されている。

術中覚醒には、完全覚醒から、潜在意識に記憶の痕跡を残す程度のものまで、幅がある。術中覚醒により、手術後に、患者が睡眠障害や感情障害を起こすケースから、重症例では、PTSD(Post Traumatic Stress Disorder, 心的外傷後ストレス障害)を起こす場合もある。

術中覚醒を起こしやすいハイリスク症例として、帝王切開などの産科麻酔、心臓外科麻酔、頭頸部手術麻酔などが挙げられる。2004年に、麻酔科学の専門誌に公表された研究結果によると、アメリカでの術中覚醒の発生率は、0.13%となっていた32。

29 (ドイツ語で、「無防備」の意) アレルギーの一種。抗原抗体反応により急激なショック症状を起こし、著しい場合死に至る現象。平滑筋の攣縮(れんしゅく)により血液循環障害・呼吸困難などをきたす。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

30 重症例では、静脈カテーテルを用いた中心静脈圧のモニターや、肺動脈カテーテルを用いた肺動脈楔入(せつにゅう)圧のモニターが行われる場合もある。

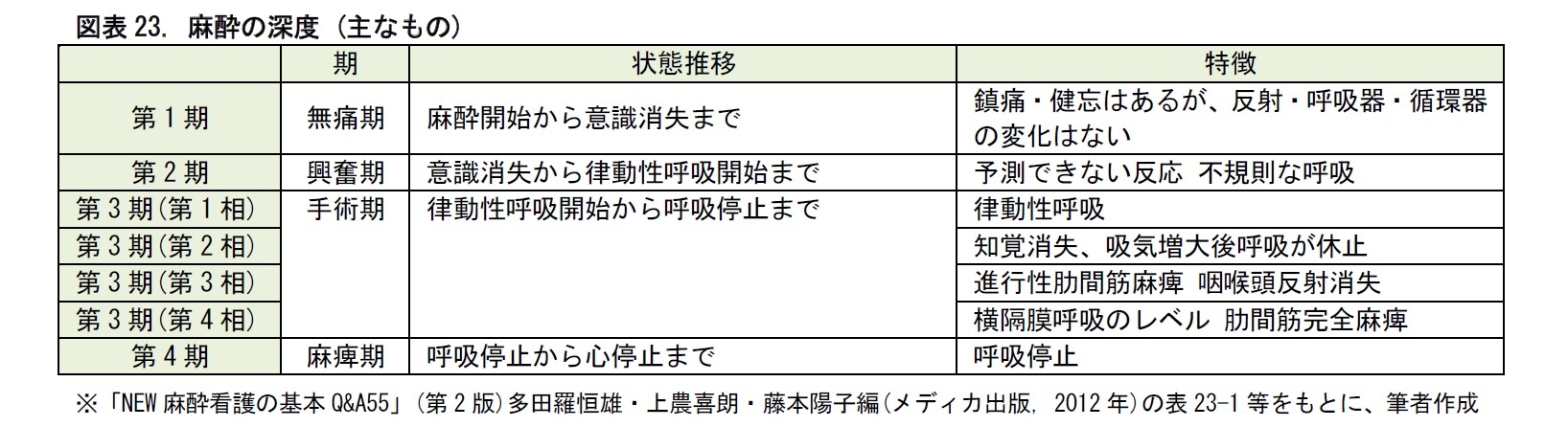

31 1937年に、エーテル麻酔患者の臨床徴候をもとにまとめられたもの。現在の全身麻酔では、吸入麻酔薬だけではなく、静脈麻酔薬、鎮痛薬、筋弛緩薬など様々な薬剤が併用されており、典型的な徴候を示さないこともある。このため、この表だけに頼って深度を判断することは困難と見られている。

32 “The Incidence of Awareness During Anesthesia: A Multicenter United States Study” Peter S. Sebel et al.( the International Anesthesia Research Society, Anesth Analg 2004;99:833–9)より。アメリカの7つの医療機関で、全身麻酔の上で行われた19,575人の手術患者中、25人が術中覚醒していた。

5|全身麻酔は慎重な覚醒が必要

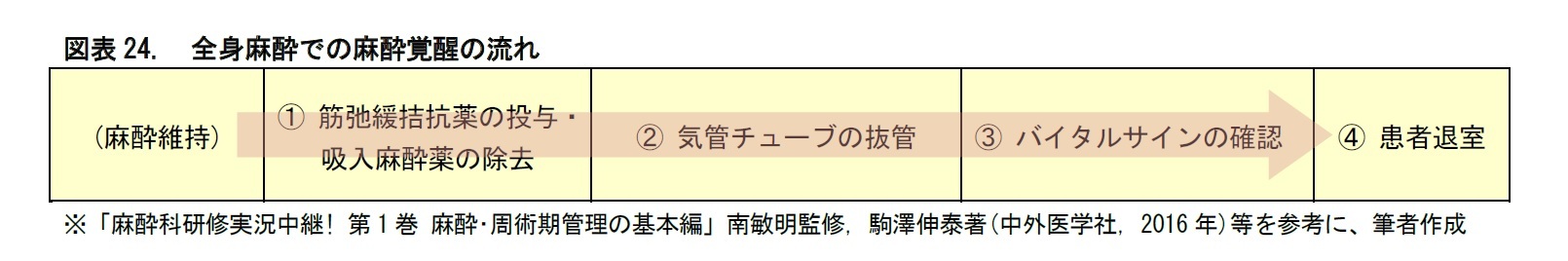

全身麻酔の覚醒は、飛行機操縦の降下・着陸に相当する。麻酔覚醒は、麻酔導入と同様、一大イベントであり、リスクが高いとされる。その様子を簡単に見てみよう。

まず、筋弛緩剤が切れると、自発呼吸が戻ってくる。ある程度、自発呼吸が出てきたら、人工呼吸器の負荷圧をゼロにする。次に、体動が出てきたことを確認の上、筋弛緩拮抗薬を投与する33。そして、換気を通じて、吸入麻酔薬を除去していく。

33 筋弛緩薬を使用していない場合は、投与しない。また、麻酔科医の判断で、投与しない場合もある。

(2) 気管チューブの抜管

呼吸不全や誤嚥防止のため、気管内および口腔内の喀痰を吸引する。患者の意識が回復し、筋力が回復してきたことを確認の後、気管チューブを抜管する。その後、口腔内を吸引した上で、酸素マスクにより酸素を投与する。患者には、数回、深呼吸をしてもらう。

(3) バイタルサインの確認

抜管後、暫く、自発呼吸、意識、筋力の回復の状況を観察する。具体的には、胸のせり上がりの様子を見たり、聴診を行ったりすることで確認する。観察の結果、問題がなければ、麻酔科医による、最後のバイタルサインの確認を行う。

(4) 患者退室

患者を手術室から退室させて、病棟に移送する。まず、患者を手術寝台から、病棟の寝台へ移動させる。移動に際して、外科、麻酔科、看護師等で人手を集める。点滴、バルーン、ドレーンなどの器材に注意しつつ、スタッフ全員で協力して、患者を移動させる。麻酔科医は、覚醒と、SpO2を通じた自発呼吸を確認して、患者が手術室を退室するまで、看視していく。

なお、患者が、術後シバリングという、身体の震えを起こすケースがある。また、気管挿管を行った場合、嗄声(させい, しわがれごえ)や、咽頭痛を起こすケースもある。

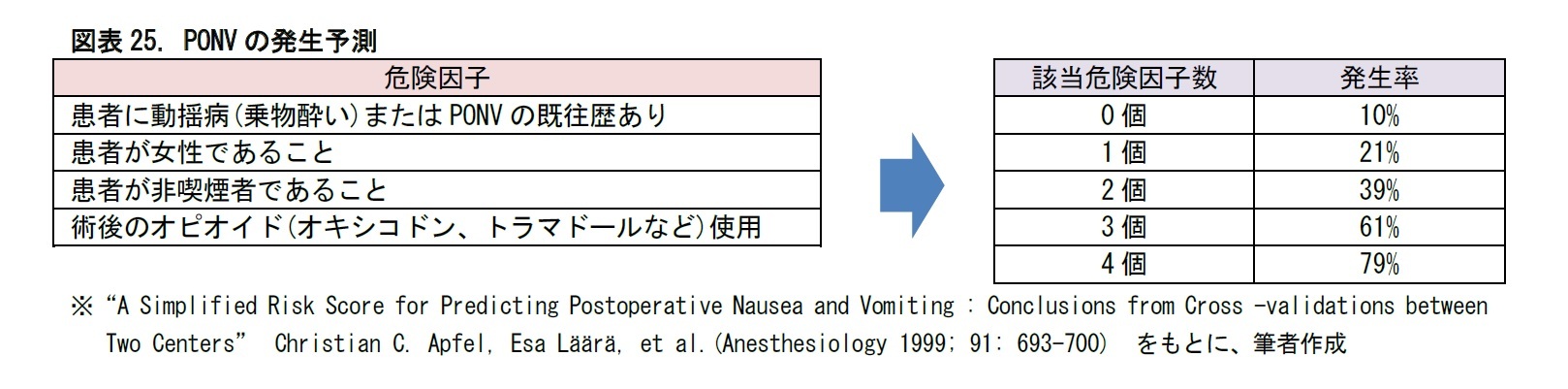

更に、術後に、悪心・嘔吐を起こすこともある。これは、PONV(Post Operative Nausea and Vomitting)と呼ばれる。患者が女性であることや、非喫煙者であること、などがPONVの危険因子とされる。危険因子に複数該当する場合は、PONVの発生率が高いと見られるため、その予防が重要となる。具体的には、吸入麻酔薬よりも静脈麻酔薬を使用する、笑気(亜酸化窒素)を使用しない、といったことなどが有効とされている。

手術の後には、通常、適切な術後鎮痛が必要とされる。患者の痛みが十分にとれない場合、不眠や、交感神経の過剰亢進が懸念される。一方、鎮痛が効き過ぎると、低血圧、嘔気、呼吸抑制といったリスクが生じる。

術後鎮痛には、比較的、血中濃度半減期の長い鎮痛薬が用いられる。鎮痛薬の持続投与により、長期間の鎮痛効果が得られる。

近年、術後鎮痛のために、自己調節鎮痛法(Patient Controlled Analgesia, PCA)と呼ばれる方法が、行われている。この方法では、患者は、痛みを感じたら、ボタンを押し、PCAポンプと呼ばれる医療機器から鎮痛薬の投与を受けて、鎮痛効果を得る。従来は、患者が痛みを感じて、ナースコールで看護師を呼び、疼痛評価の上で、鎮痛薬の投与を受けていた。PCAは、従来の方法に比べて、効率的な鎮痛が可能とされている。ただし、PCAは、悪心・嘔吐の副作用や、掻痒感・尿閉(膀胱内に蓄留された尿を排出できない症状)などがある場合、使用が制限されることもある。

(2017年11月16日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月10日

「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと -

2025年11月10日

グローバル株式市場動向(2025年10月)-米主要テック企業の好業績などから上昇が継続 -

2025年11月10日

米関税政策がもたらすインフレ圧力-9月CPIにみる足元の動向とリスク要因 -

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年11月10日

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

麻酔医療の現状-これからの麻酔医療は、誰に担ってもらうか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!