- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2016~2026年度)

中期経済見通し(2016~2026年度)

経済研究部 経済研究部

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

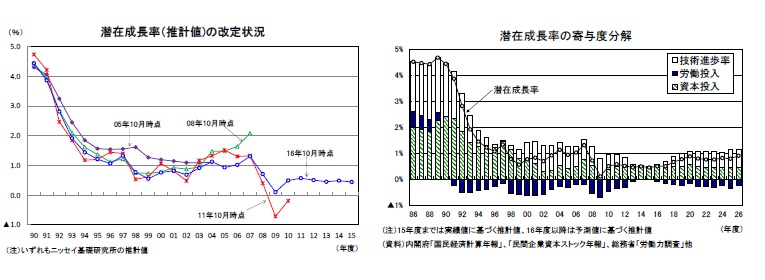

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2002年以降の戦後最長の景気回復局面では一時1%を上回る局面もあったが、その後のリーマン・ショック、東日本大震災の影響もあって再び低下している。当研究所では足もとの潜在成長率を0.4%と推計している。潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっているが、このところ女性、高齢者の労働参加が進んでいることなどからマイナス幅は大きく縮小している。一方、設備投資の伸び悩みを反映し資本投入による押し上げが小幅にとどまっているほか、このところ技術進歩率が急速に低下している。

先行きについては、労働時間も加味した労働投入によるマイナス寄与は足もとの▲0.0%から▲0.4%まで拡大するが、設備投資の伸びが高まることにより資本投入によるプラス幅が拡大すること、ロボット、人口知能、IoT(Internet of Things)の活用、働き方改革の推進などから、技術進歩率が現在のほぼ0%から0%後半まで高まることにより、潜在成長率は0.4%から予測期間末にかけて1%弱まで高まると想定した。

なお、潜在成長率はあくまでも推計値であるため、新しいデータの追加によって先行きだけでなく過去に遡って推計結果が改定されることが多い。当研究所では、毎年10月の中期見通し策定時に潜在成長率を推計しているが、同じ年度でも推計時点によって潜在成長率の水準が異なる。

たとえば、戦後最長の景気回復期で比較的高い成長が続いた2002~2007年度の実績を反映した2008年10月時点では2007年度の潜在成長率は2%程度と推計していたが、現在は1%台前半まで下方修正されている。一方、2008、2009年度の大幅マイナス成長を反映した2011年10月時点ではマイナスとなっていた2009、2010年度の潜在成長率は直近では0%台前半まで上方修正されている。

潜在成長率の3要素(労働、資本、技術進歩率)のうち、技術進歩率は直接計測できないため、現実のGDP成長率から資本投入、労働投入の寄与を差し引くことによって求められる。したがって、現実の成長率が高まれば技術進歩率が高まり、現実の成長率が低下すれば技術進歩率が低下する傾向がある。近年の潜在成長率低下のかなりの部分は技術進歩率の低下によるが、実際に生産性が低下したというよりは現実の成長率の低迷によってもたらされている部分が大きいと考えられる1。消費増税後の成長率低迷を受けて足もとの潜在成長率は低下しているが、先行きの成長率が高まれば、事後的に上方修正される可能性もあるだろう。

1 潜在成長率の推計に関する議論は基礎研レポート(2016-08-31)「日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのか」をご覧ください。

(10年間の実質GDP成長率は平均0.9%を予想)

(10年間の実質GDP成長率は平均0.9%を予想)2017年4月に予定されていた消費税率の引き上げ(8%→10%)は2019年10月に延期された。今回の見通しでは消費税率が2019年10月に10%、2024年4月に12%に引き上げられることを想定している。また、安倍首相が2016年6月に消費税率引き上げ延期を表明した際に、次回の引き上げ時の軽減税率の導入を明言したことを受けて、食料(酒類、外食を除く)の税率は予測期間末まで8%で据え置かれるとした。

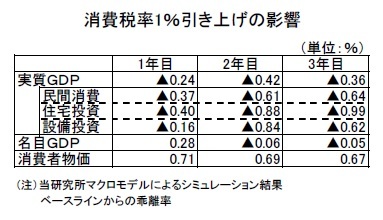

当研究所のマクロモデルによるシミュレーションでは、消費税率を1%引き上げた場合、消費者物価は0.71%上昇し、物価上昇に伴う実質所得の低下などから実質GDPは▲0.24%低下する(いずれも1年目の数値)が、軽減税率が導入された場合にはこの影響は約4分の3となる。

また、消費税率の引き上げ前後では駆け込み需要とその反動減が発生する。当研究所では、個人消費、住宅投資の駆け込み需要により実質GDPは2013年度に0.6%押し上げられ、2014年度はその反動で▲0.6%押し下げられたと試算している。

次回の消費税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースでは2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%)の引き上げの影響を受けることになる。また、次回の増税前後にも2014年度と同様に駆け込み需要とその反動減が発生するが、駆け込み需要と反動減の影響は2019年度内でほぼ相殺される可能性が高い。さらに、2020年度に向けて東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う経済効果が見込まれるため、2019年度の消費税率引き上げによる悪影響はかなり限定的にとどまることが予想される。

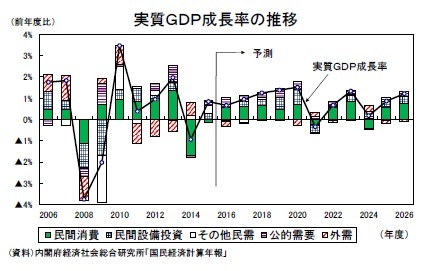

2016年度の実質GDPは0.7%とゼロ%台の伸びにとどまるが、2017年度以降は成長率が徐々に高まり、2020年度には1.5%となるだろう。ただし、東京五輪開催翌年の2021年度にはその反動で▲0.3%と小幅ながらマイナス成長となり、2024年度の消費税率引き上げ前後では再び振幅の大きな展開となるだろう。今後、10年間の実質GDP成長率はオリンピック開催、消費税率引き上げ前後で振幅の大きな展開が続くが、予測期間(2017~2026年度)の平均では0.9%となり、過去10年間(2007~2016年度)の平均0.3%から伸びが高まることが予想される。

2016年度の実質GDPは0.7%とゼロ%台の伸びにとどまるが、2017年度以降は成長率が徐々に高まり、2020年度には1.5%となるだろう。ただし、東京五輪開催翌年の2021年度にはその反動で▲0.3%と小幅ながらマイナス成長となり、2024年度の消費税率引き上げ前後では再び振幅の大きな展開となるだろう。今後、10年間の実質GDP成長率はオリンピック開催、消費税率引き上げ前後で振幅の大きな展開が続くが、予測期間(2017~2026年度)の平均では0.9%となり、過去10年間(2007~2016年度)の平均0.3%から伸びが高まることが予想される。(名目GDP600兆円の達成は新基準で2024年度と予想)

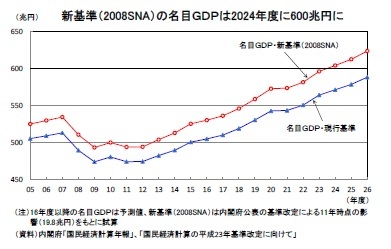

政府は名目GDP600兆円を2020年頃に達成することを目標としているが、2020年度までに政府目標を達成するためには2016年度から5年間の名目成長率が平均3.7%、今回の予測期間末である2026年度までに達成するためには平均1.7%となる必要がある。今回の見通しでは今後10年間の名目GDP成長率は平均1.5%と過去10年平均の伸び(▲0.1%)は大きく上回るが、2026年度の名目GDPは588.2兆円で政府目標は達成されないと予想している。

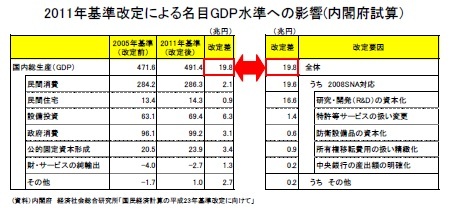

当研究所で2012年以降の研究開発費、特許等サービスの受取額(ネット)などをもとに新基準の名目GDPを試算したところ、直近の実績値である2015年度の名目GDPは525.3兆円(現行は500.5兆円)となり、改定幅は24.8兆円となった。さらに、先行きについても新基準の名目GDPを試算したところ、2024年度に名目GDPが600兆円を上回った。これは「2008SNA」への改定によって発射台(2015年度実績)が高くなることに加え、現行のGDP統計に含まれていない研究開発投資は現行の設備投資よりも高い伸びとなることが見込まれるためである。

当研究所で2012年以降の研究開発費、特許等サービスの受取額(ネット)などをもとに新基準の名目GDPを試算したところ、直近の実績値である2015年度の名目GDPは525.3兆円(現行は500.5兆円)となり、改定幅は24.8兆円となった。さらに、先行きについても新基準の名目GDPを試算したところ、2024年度に名目GDPが600兆円を上回った。これは「2008SNA」への改定によって発射台(2015年度実績)が高くなることに加え、現行のGDP統計に含まれていない研究開発投資は現行の設備投資よりも高い伸びとなることが見込まれるためである。なお、新基準の名目GDPが2020年度までに600兆円を超えるためには2016年度から5年間の名目成長率が平均2.7%となる必要があり、実現は難しいだろう。

(2016年10月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2016~2026年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2016~2026年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!