- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―

日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では韓国における混合診療、すなわち「選択診療」制度の実施までの経緯と制度の内容、そして問題点や最近の改正内容を紹介することを主な目的にする。本稿の内容が今後日本の混合診療制度の導入議論において、少しでも参考となることを願うところである。

2――高い自己負担と低い公的負担比率

さらに、韓国政府は国民皆保険の早期実現のため、所得捕捉が難しい地域住民の保険料を最初から低く策定するなど、低保険料、低給付、低診療報酬といういわゆる3低政策を実施した。このような3低政策は国民皆保険の実現を成功させたものの、国民は医療サービスを利用する際により高い自己負担をしなければならなくなった。また、政府が低い診療報酬による医療機関や医師の収入を補填するなどの目的で実施した「選択診療」は、 国民医療費に占める私的医療費をさらに増加させる原因となった。

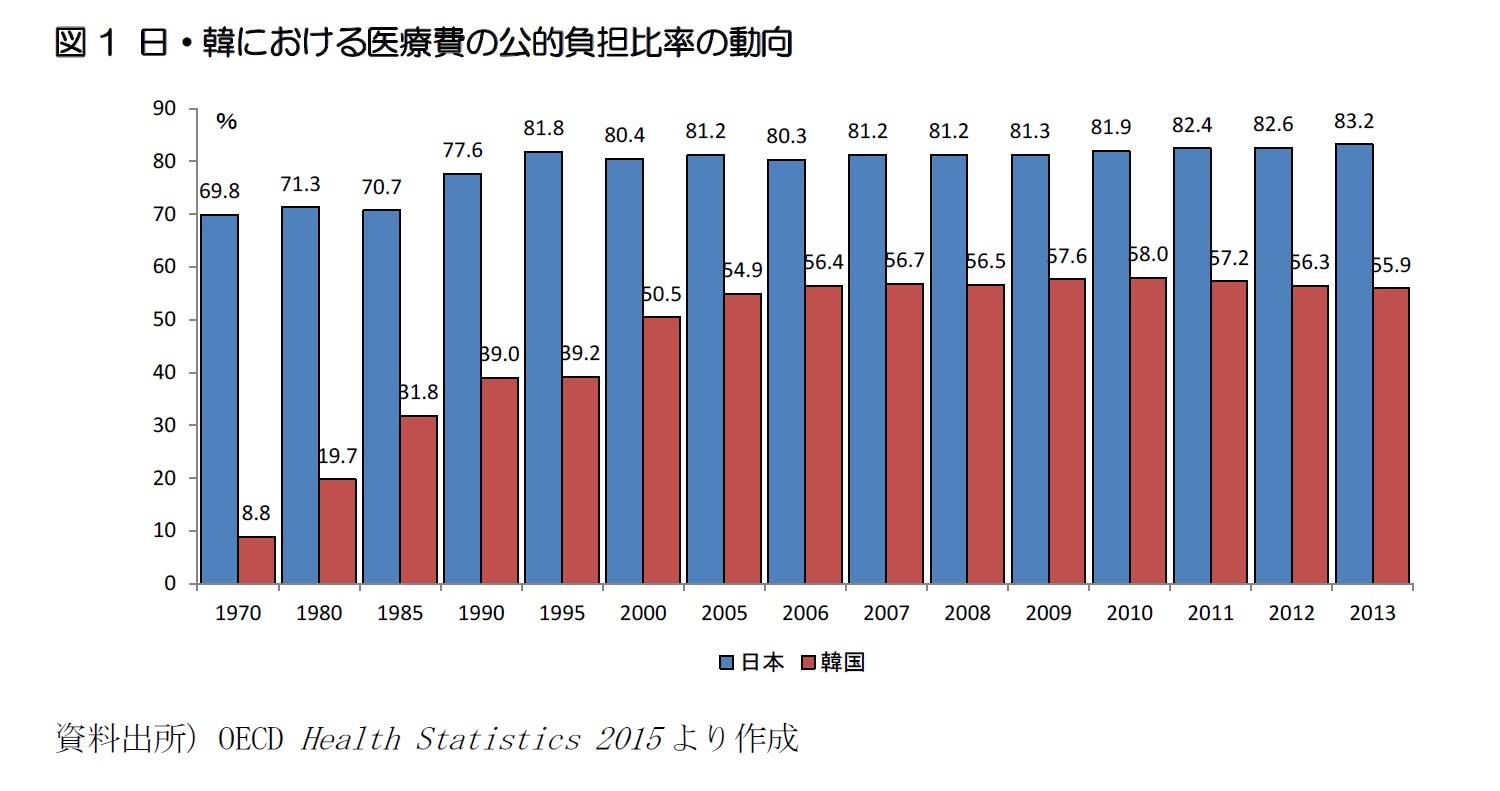

図1は、日・韓における医療費の公的負担比率(医療支出総額に対する公的医療支出の比率)の動向を示している。

韓国における医療費の公的負担比率は1977年に公的医療保険制度を実施してから段階的に増加しているものの、2006年以降は55%前後で足踏みの状態である。一方、日本における医療費の公的負担比率は2013年現在83.2%で韓国の55.9%を大きく上回っている。

韓国の医療費の公的負担比率が低い理由としては、(1)保険適用診療に対する患者の自己負担割合1が相対的に高いことと、(2)健康保険の保険給付が適用されない混合診療(選択診療)が許容されていることなどが考えられる。

1 自己負担割合に関しては、金明中(2015)「日韓比較(8):医療保険制度-その3 自己負担割合―国の財政健全性を優先すべきなのか、家計の経済的負担を最小化すべきなのか―」研究員の眼(2015年10月6日)を参照すること。

3――韓国における混合診療の現状

韓国では「選択診療制」という名で混合診療が実施されている。韓国における選択診療制度とは前述の通り、患者あるいは保護者が病院級以上の医療機関を利用する際に、特定の資格を満たしている医師を選択、診療を受けることを意味し、それによる追加費用は全額患者が負担する制度である。すなわち、患者に「医師選択」の選択権を与えて、健康保険が適用されない自由診療に対する費用を追加的に負担させる仕組みである3。

韓国政府は、選択診療制を導入した建前の理由として「患者とその保護者の医師選択権を保障し、診療と治療に対する心理的な安定を伴うこと」を挙げているものの、制度を導入した本当の理由は、低く設定されている公的医療保険の診療報酬や私的医療機関に比べて相対的に低い公的医療機関の医療関係者の賃金を補填することにあった。

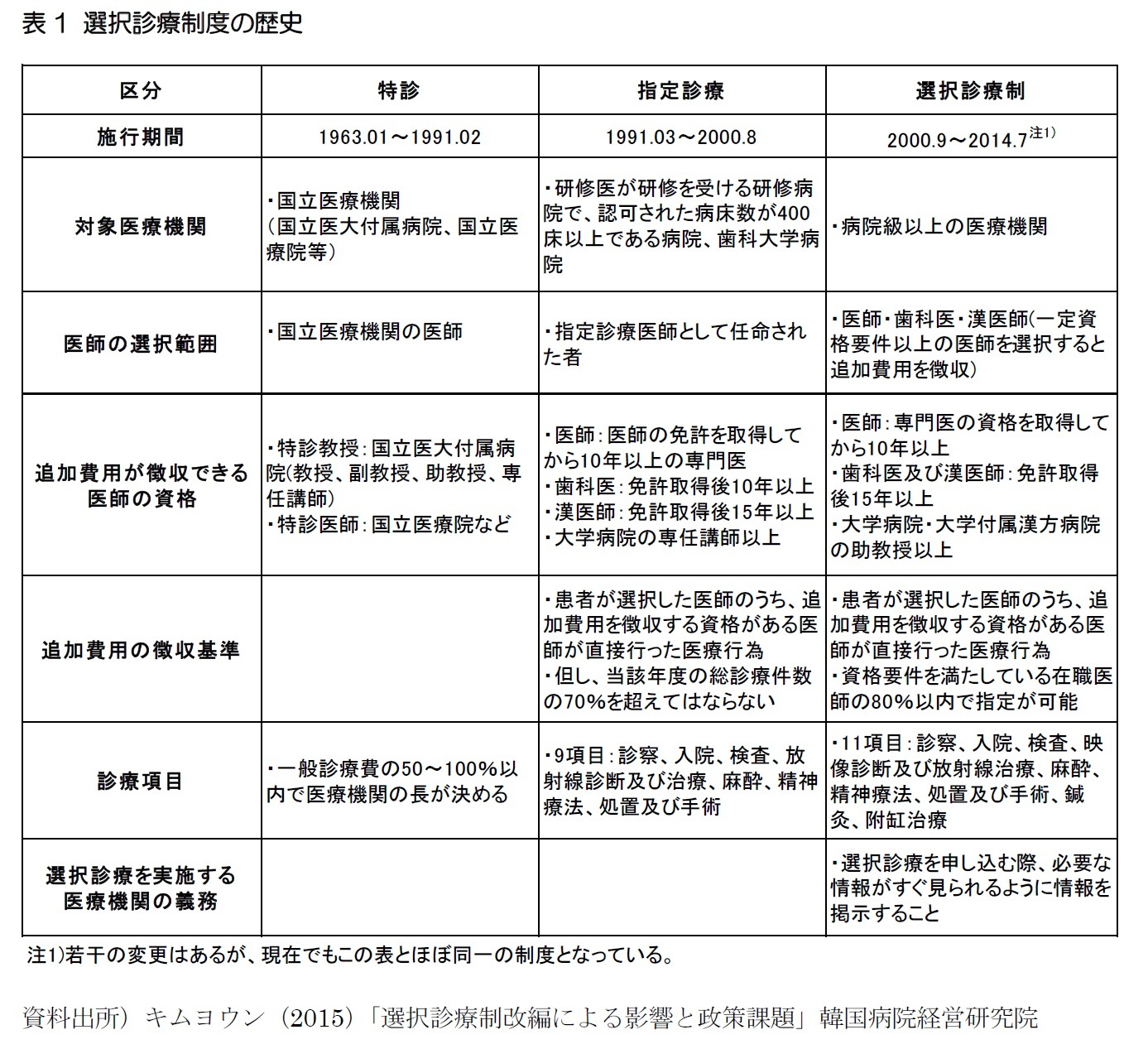

選択診療制度は、1963年に特別診療(以下、特診)という名前で国立医科大学の付属病院や国立医療院など国・公立の医療機関で制限的に実施された。その後特診制度は、医療機関の間の制度運営及び特診費における統一性の確保、患者の便宜と診療の効率性の向上を目指して1991年3月から病院別の特診規定を統合し「指定診療」という名称で民間医療機関まで拡大・実施されることになった。しかしながら、患者に対する診療費の過剰請求や指定診療の強要などの不当な行為によって、利用者の不満が高まると、制度施行の適正性に関する問題点が提起された。そこで、韓国政府は法的根拠に基づいていない保健福祉部令の「指定診療制度」を廃止し、2000年から医療法に基づいた「選択診療」制度を施行することになった。このことと伴い、選択診療が実施できる医療機関は病院4級以上の医療機関(総合病院、病院、歯科病院、漢方病院、療養病院)まで拡大された(表1)。一方で、医療機関における選択医師の割合の上限を2015年9月から「実際に診療が可能な医師」5の80%から67%(診療科目別には最大75%まで)に縮小した。

医療機関が選択診療として追加費用が徴収できる項目は、診察(漢方を含む)、入院(漢方を含む)、検査(漢方を含む)、影像診断及び放射線治療、麻酔、精神療法、処置及び手術(漢方を含む)、鍼灸、附缸治療6である。選択診療が担当できる者は、専門医の資格を認定されてから10年が経過した医師、免許を取得してから15年が経過した歯科医師及び漢方医師、そして、専門医の資格を認定されてから5年が経過した大学病院あるいは大学付属漢方病院の助教授以上の医師、免許を取得してから10年が経過した大学病院あるいは大学付属歯科病院の助教授以上の歯科医師である。

2 金明中(2009)「韓国における混合診療の導入過程とその内容について」『月刊保団連』2009年06月号34-39Pを一部引用・修正。

3 医療法第46条に基づいて作られた「選択診療に関する規則」により運営されている。

4 韓国における「病院」とは、医師、歯科医師、漢医師が患者に医療を提供する施設のことで、医療法の定義では、患者30人以上の入院施設を有するものとされている。

5 実際に診療が可能な医師とは、(1)診療をせずに教育、研究に従事する者、(2)6か月以上の研修あるいは留学などで不在中である者を除いた者である。

6 附缸治療(カッピング・セラピー):附缸治療(カッピング・セラピー)とは、吸玉療法とも呼ばれる、伝統的な民間療法で、附缸(カッピングカップ)を患部に吸着し、引っぱる(吸引する)ことによって刺激を与えて血流の量を増やし、血の巡りがよくなるようにする治療法。

(2015年12月29日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日韓比較(12):医療保険制度-その5 混合診療―なぜ韓国は混合診療を導入したのか、日本へのインプリケーションは?―のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!