- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 未婚化・晩婚化の一方で、国際結婚は増えている?

コラム

2012年03月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

未婚化・晩婚化で独身者が増えている、といった話題も近頃ではすっかり新鮮味がなくなってきた。もちろん、少子高齢化が進行する我が国では対策を練るべき深刻な問題ではあるが、すでに定着してしまった話題のように思う。

日本人同士の結婚は減っている一方で、国際結婚は増えているような印象も受ける。地域にもよるが、街で国籍の違うカップルを目にする機会も増えたように感じる。

果たして、現在、日本人の国際結婚の動向はどうなっているのだろうか。

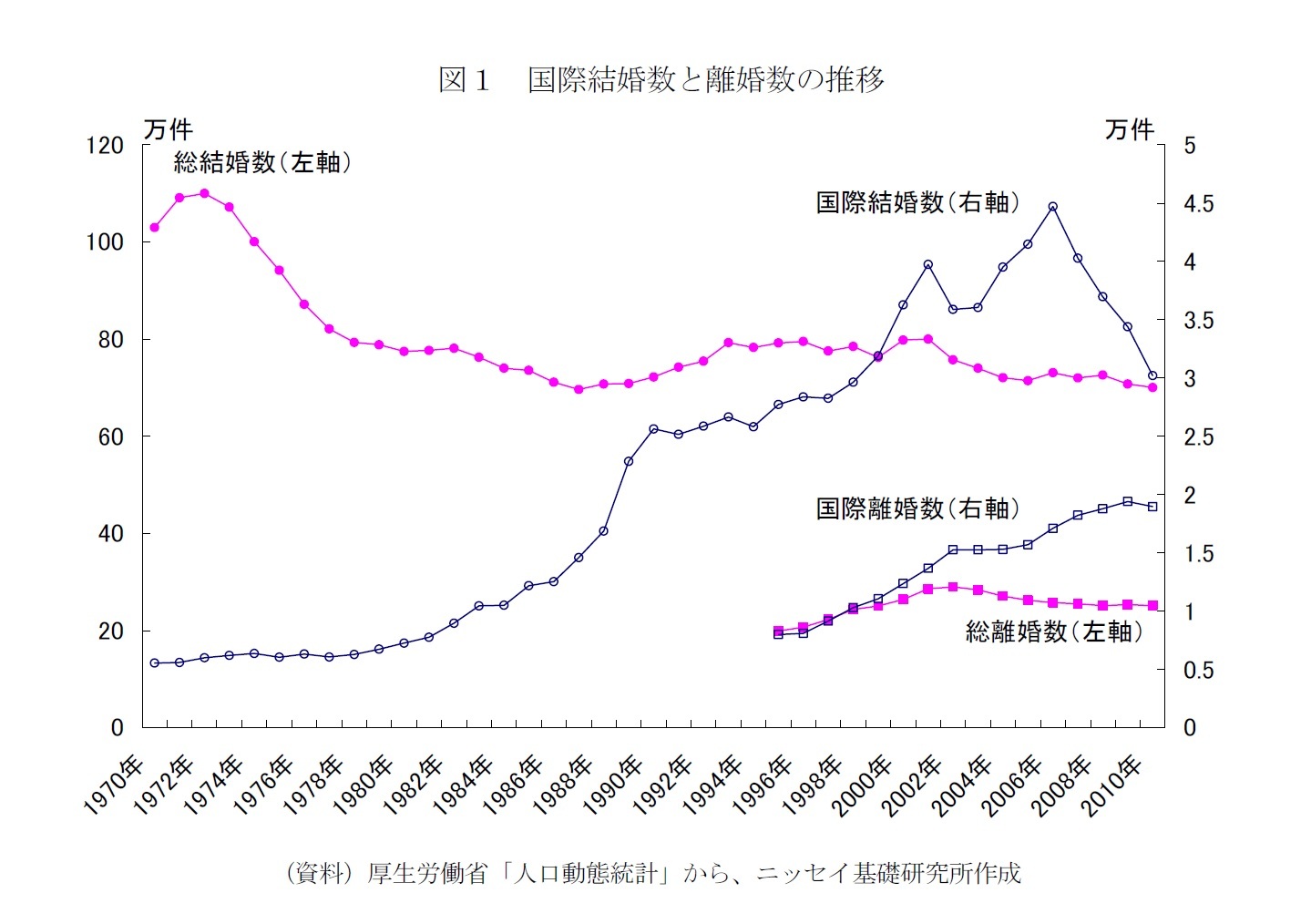

厚生労働省「人口動態統計」によると、1970年には5,500件に過ぎなかった日本人の国際結婚数も、1980年代には急激に増加し、2000年には3万件を超えている(図1)。2006年をピークに減少に転じているが、これは日本国籍の取得を目的としたアジア諸国の女性による偽装結婚の取り締まりが強化された影響1などもあるようだ。一方、日本人の総結婚数は減少傾向にある。総結婚数に占める国際結婚の割合をみると、ここ10年は4%前後で推移している。なお、現在、日本在住の外国人数は165万人で、日本の総人口の1.3%である2。よって、日本人の総結婚数に占める国際結婚比率はかなり高い印象を受ける。

また、国際結婚の増加にともなって、その破局も増えている。日本人の総離婚数に占める国際結婚による離婚の割合は7%台であり、結婚に占める割合(4%前後)よりも高い。やはり、文化や慣習の違いなどによって、日本人同士の結婚より壊れやすいのかもしれない。

日本人同士の結婚は減っている一方で、国際結婚は増えているような印象も受ける。地域にもよるが、街で国籍の違うカップルを目にする機会も増えたように感じる。

果たして、現在、日本人の国際結婚の動向はどうなっているのだろうか。

厚生労働省「人口動態統計」によると、1970年には5,500件に過ぎなかった日本人の国際結婚数も、1980年代には急激に増加し、2000年には3万件を超えている(図1)。2006年をピークに減少に転じているが、これは日本国籍の取得を目的としたアジア諸国の女性による偽装結婚の取り締まりが強化された影響1などもあるようだ。一方、日本人の総結婚数は減少傾向にある。総結婚数に占める国際結婚の割合をみると、ここ10年は4%前後で推移している。なお、現在、日本在住の外国人数は165万人で、日本の総人口の1.3%である2。よって、日本人の総結婚数に占める国際結婚比率はかなり高い印象を受ける。

また、国際結婚の増加にともなって、その破局も増えている。日本人の総離婚数に占める国際結婚による離婚の割合は7%台であり、結婚に占める割合(4%前後)よりも高い。やはり、文化や慣習の違いなどによって、日本人同士の結婚より壊れやすいのかもしれない。

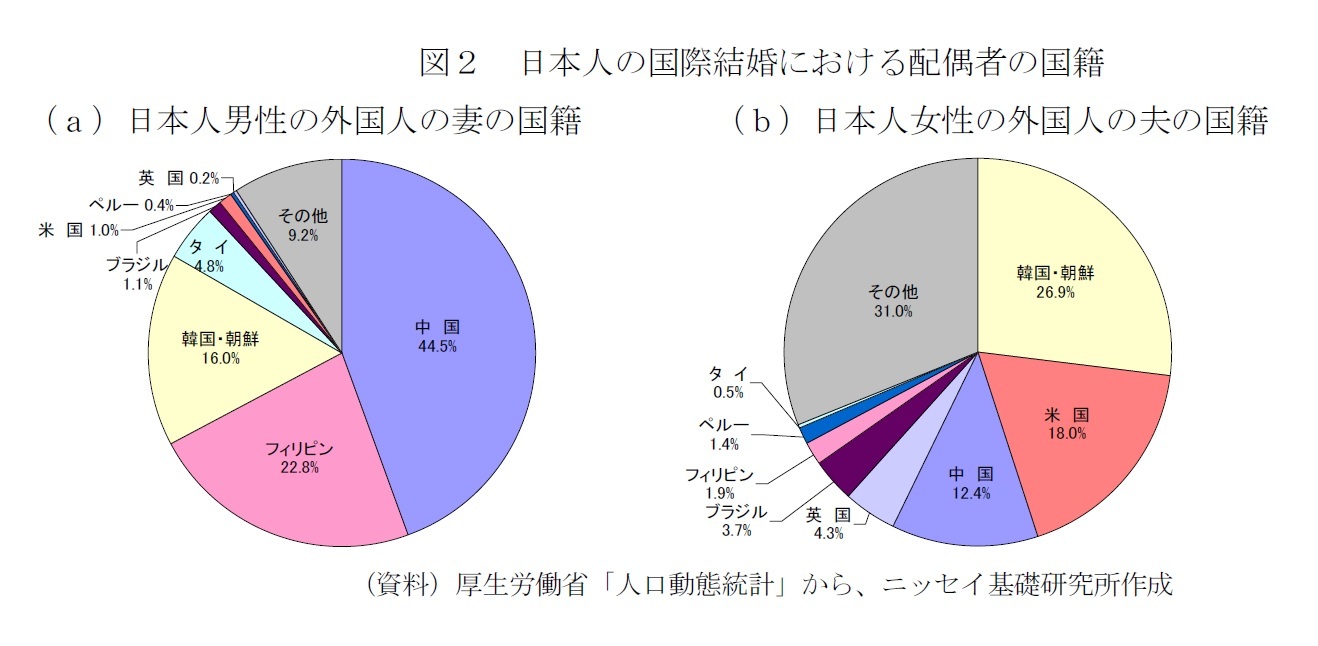

ところで、国際結婚には日本人男性が外国人女性を妻にするケースと、日本人女性が外国人男性を夫にするケースとがあるが、両者の件数と相手の国籍には大きな違いがある。前者は国際結婚全体の4分の3を占めるが、後者は4分の1に過ぎない。

また、相手の国籍は、日本人男性の外国人の妻は「中国(44.5%)」「フィリピン(22.8%)」「韓国・朝鮮( 16.0%)」「タイ(4.8%)」の順に多く、9割以上をアジア諸国が占める(図2(a))。経年的にみても各国の順位は同様である。2006年のみフィリピンが中国を若干上回るのだが、このフィリピンの増減は国際結婚全体が2006年をピークに増減する様子とよく似ている。

一方、日本人女性の外国人の夫は「韓国・朝鮮(26.9%)」「米国(18.0%)」「中国(12.4%)」「英国(4.3%)」の順に多く、男性と違って欧米諸国も上位にあらわれる(図2(b))。経年的にみても各国の順位は同様である。ただし、ここ20年では「その他の国々(31.0%)」が多くなっており、日本人女性の方が日本人男性よりも様々な国の相手と結婚している様子が窺える。「人口動態統計」では「その他の国々」の具体的な国名を示していないが、参考になる数値として、法務省「登録外国人統計」の日本人の配偶者等の在留資格保有者数がある。男女合計値にはなるが、図2で登場した国以外では、インドネシア、ベトナム、カナダ、オーストラリア、ロシア、フランスなどがあがる。

また、相手の国籍は、日本人男性の外国人の妻は「中国(44.5%)」「フィリピン(22.8%)」「韓国・朝鮮( 16.0%)」「タイ(4.8%)」の順に多く、9割以上をアジア諸国が占める(図2(a))。経年的にみても各国の順位は同様である。2006年のみフィリピンが中国を若干上回るのだが、このフィリピンの増減は国際結婚全体が2006年をピークに増減する様子とよく似ている。

一方、日本人女性の外国人の夫は「韓国・朝鮮(26.9%)」「米国(18.0%)」「中国(12.4%)」「英国(4.3%)」の順に多く、男性と違って欧米諸国も上位にあらわれる(図2(b))。経年的にみても各国の順位は同様である。ただし、ここ20年では「その他の国々(31.0%)」が多くなっており、日本人女性の方が日本人男性よりも様々な国の相手と結婚している様子が窺える。「人口動態統計」では「その他の国々」の具体的な国名を示していないが、参考になる数値として、法務省「登録外国人統計」の日本人の配偶者等の在留資格保有者数がある。男女合計値にはなるが、図2で登場した国以外では、インドネシア、ベトナム、カナダ、オーストラリア、ロシア、フランスなどがあがる。

以上のような国際結婚における日本人男女の違いは、日本で暮らす各国の男女数の違い3や各国で暮らす日本人男女数の違い、日本人男女の経済力の違いによるものと考えられる。

日本人の未婚化・晩婚化の原因の一つに、男女双方の結婚相手に求める条件や価値観・趣味嗜好のミスマッチがある。例えば、日本人男性は女性に優しさや明るさを求めるが、自分を優しいと思っている女性は15%しかいないという報告がある4。また、日本人女性は経済状態の上昇に伴い趣味の上流志向が強まるが、男性は必ずしも経済状態と趣味は連動しないそうだ。

日本人同士の結婚にこだわらずに、様々な価値観を持つ外国人に目を広げると、もしかしたら結婚の障壁となっている、いくつかの課題はクリアされるのかもしれない。

※本稿はBUAISO No.48(2012年2月発行) プレパラート「国を出る-日本人の国際結婚の動向は?-」を加筆修正したものです。

1 警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」にて、平成19年より偽装結婚の検挙に関するまとまった報告が掲載されはじめ、検挙された外国人の国籍は平成23年上半期では中国、フィリピン、韓国、ベトナムの順に多いことなどによる。

2 総務省「平成22年国勢調査」にて、日本の総人口は1億2,805万7,352人、外国人人口は164万8,037人であることによる。

3 法務省「登録外国人統計(2010年)」にて、日本で外国人登録をしている中国人女性は中国人男性の1.4倍、フィリピン人女性はフィリピン人男性の3.5倍、米国人男性は米国人女性の1.9倍であることなどによる。

4 内閣府, ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム,「第1回 恋愛・結婚」の議事録等資料による。

日本人の未婚化・晩婚化の原因の一つに、男女双方の結婚相手に求める条件や価値観・趣味嗜好のミスマッチがある。例えば、日本人男性は女性に優しさや明るさを求めるが、自分を優しいと思っている女性は15%しかいないという報告がある4。また、日本人女性は経済状態の上昇に伴い趣味の上流志向が強まるが、男性は必ずしも経済状態と趣味は連動しないそうだ。

日本人同士の結婚にこだわらずに、様々な価値観を持つ外国人に目を広げると、もしかしたら結婚の障壁となっている、いくつかの課題はクリアされるのかもしれない。

※本稿はBUAISO No.48(2012年2月発行) プレパラート「国を出る-日本人の国際結婚の動向は?-」を加筆修正したものです。

1 警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」にて、平成19年より偽装結婚の検挙に関するまとまった報告が掲載されはじめ、検挙された外国人の国籍は平成23年上半期では中国、フィリピン、韓国、ベトナムの順に多いことなどによる。

2 総務省「平成22年国勢調査」にて、日本の総人口は1億2,805万7,352人、外国人人口は164万8,037人であることによる。

3 法務省「登録外国人統計(2010年)」にて、日本で外国人登録をしている中国人女性は中国人男性の1.4倍、フィリピン人女性はフィリピン人男性の3.5倍、米国人男性は米国人女性の1.9倍であることなどによる。

4 内閣府, ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム,「第1回 恋愛・結婚」の議事録等資料による。

(2012年03月08日「研究員の眼」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【未婚化・晩婚化の一方で、国際結婚は増えている?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

未婚化・晩婚化の一方で、国際結婚は増えている?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!