- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産形成 >

- 老後の住宅資産の利活用について考える

NEW

2025年11月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

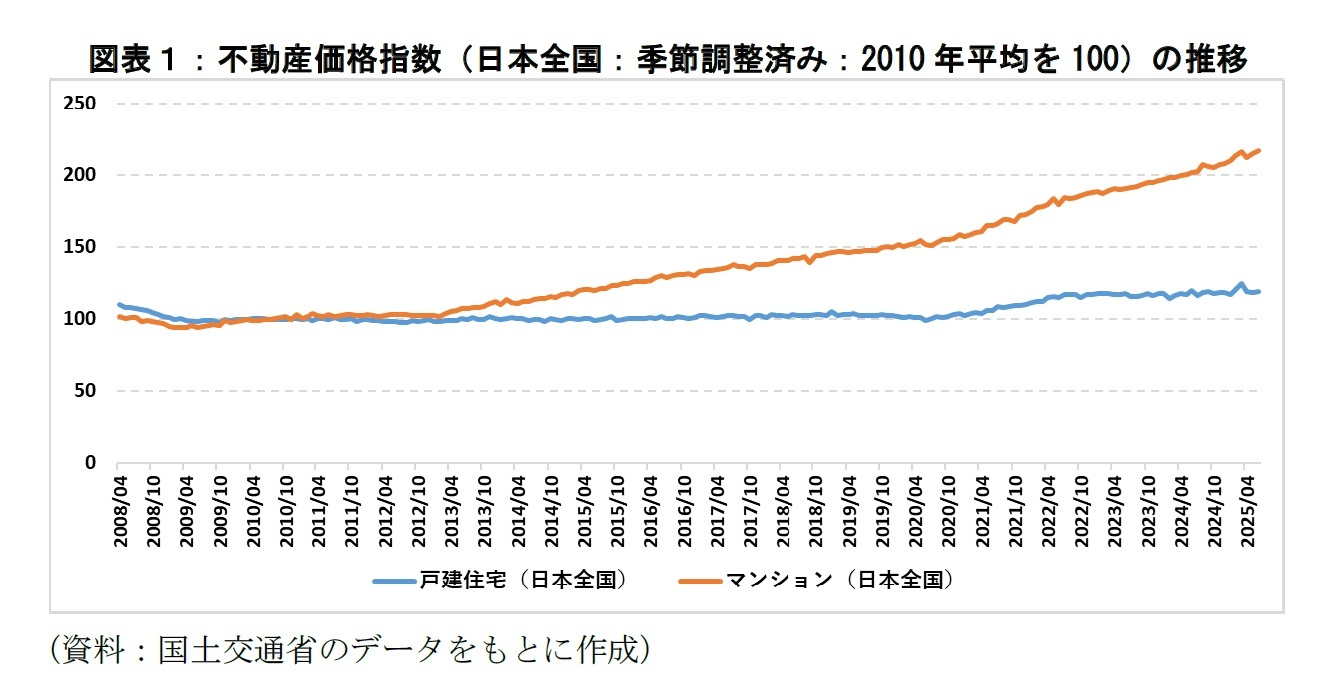

住宅価格の上昇の背景には、低金利環境や住宅ローン減税、資産インフレの要因もあるが、住宅政策の方向転換による影響も無視できない。2006年に「住生活基本法」が施行されてからまもなく20年を迎えるが、この法律を契機に日本の住宅政策は「量の確保」から「質の向上」へと大きく舵を切った。戦後一貫して住宅不足の解消が最優先とされてきたが、少子高齢化が進むなかで政策の焦点は長寿命で高性能な住宅整備へと移行した。例えば、長期優良住宅制度や省エネ基準の強化が挙げられる。「長期優良住宅の認定状況について(令和6年度末時点)」(国土交通省)によると、新築戸建ての着工戸数における長期優良住宅の割合が約4割に達している。耐震性や断熱性の向上は住宅の質を底上げし、資産としての寿命を延ばすことにつながっている。こうした流れのもと、住宅政策は新築の大量供給よりも、中古住宅流通やリフォーム支援を重視する方向へとシフトしている。

つまり、住宅価格の上昇要因は、原価法の観点からは資材価格や施工技術高度化、人件費上昇によるコスト増、収益還元法の観点からは利用可能期間の延伸による価値上昇と説明することができる。住宅価格の上昇は単なる資産インフレにとどまらず、合理性を伴った住宅政策による構造変化と評価できる側面がある。

高度経済成長期以降、都市部への人口移動と核家族化が進み、「親の家を相続してそのまま承継する」必然性は低下した。都市部で新たに住宅を取得する世帯が増えれば、次世代にとって親世代の住宅は「住む」価値を持たないことも増える。むしろ、自分の世代で住宅を活用し、老後資金として取り崩していく発想が、今後の老後資金設計において重要なテーマになりえる。

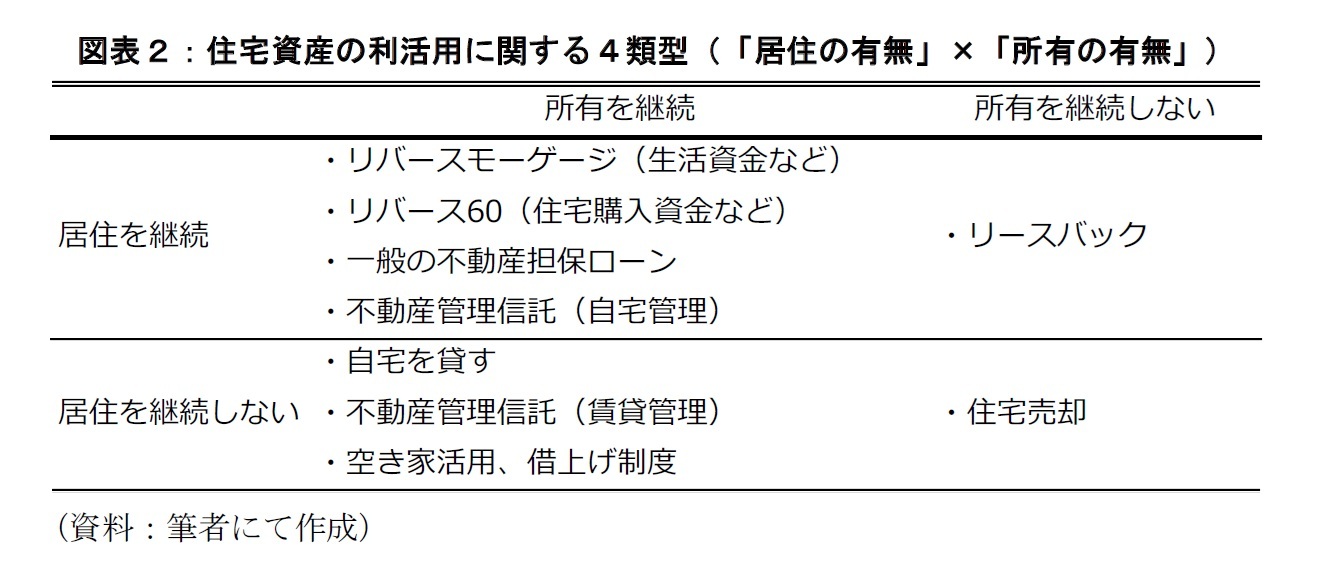

住宅資産の活用には複数の形があり、「居住を継続するのか」「所有を継続するのか」によって4類型に分かれる。例えば、居住も所有も継続するのであれば、リバースモーゲージ(生活資金など)やリバース60(住宅購入資金など)の活用が考えられる。両者とも自宅を担保に資金を借り入れる仕組みだが、資金使途は金融機関や商品によって異なる。他に、固定資産税や維持管理費用を削減しつつ、まとまった資金を確保したい場合には、住宅売却が選択肢となる。例えば、住宅を売却して、住み慣れた住宅に家賃を支払いながら住み続ける方法としてリースバックがある。

つまり、住宅価格の上昇要因は、原価法の観点からは資材価格や施工技術高度化、人件費上昇によるコスト増、収益還元法の観点からは利用可能期間の延伸による価値上昇と説明することができる。住宅価格の上昇は単なる資産インフレにとどまらず、合理性を伴った住宅政策による構造変化と評価できる側面がある。

高度経済成長期以降、都市部への人口移動と核家族化が進み、「親の家を相続してそのまま承継する」必然性は低下した。都市部で新たに住宅を取得する世帯が増えれば、次世代にとって親世代の住宅は「住む」価値を持たないことも増える。むしろ、自分の世代で住宅を活用し、老後資金として取り崩していく発想が、今後の老後資金設計において重要なテーマになりえる。

住宅資産の活用には複数の形があり、「居住を継続するのか」「所有を継続するのか」によって4類型に分かれる。例えば、居住も所有も継続するのであれば、リバースモーゲージ(生活資金など)やリバース60(住宅購入資金など)の活用が考えられる。両者とも自宅を担保に資金を借り入れる仕組みだが、資金使途は金融機関や商品によって異なる。他に、固定資産税や維持管理費用を削減しつつ、まとまった資金を確保したい場合には、住宅売却が選択肢となる。例えば、住宅を売却して、住み慣れた住宅に家賃を支払いながら住み続ける方法としてリースバックがある。

もちろん、住宅資産の利活用には、克服すべき課題も多い。第一に、市場の透明性向上である。新築・中古を問わず、資産価値に関する情報の非対称性を解消し、適正な査定や情報開示を普及させなければ、資産の適切な活用は進まない。第二に、維持管理の主体が住人にある点である。住宅が長寿命化しても、住人が計画的な修繕やリフォームを怠れば、資産価値は毀損し、利活用の余地を失う。第三に、消費者保護の枠組みである。特に高齢者による資産活用では、資産価値の変動や認知機能の低下に伴う判断力の低下に対応できる制度が不可欠である。

しかしながら、老後資金に住宅資産が有効活用できる環境が整えば、「老後2,000万円問題」に代表されるような国民の心理に根強く刻まれる「老後への不安」の解消にいくらか寄与する可能性がある。また住宅資産の利活用の可能性は、相対的に金融資産への依存度を引き下げることにもつながり、リスク分散の面で老後資金の安定につながるというメリットもある。

今後の老後資金の備え方は、「年金+金融資産」という従来の二本立てに加え、「年金+金融資産+住宅資産」の三本立てで捉えることも有用であろう。住宅を保有し老後資金として取り崩す場合は、就労収入を金融資産と住宅資産にいかに配分するかが基本的な考え方となる。一方、住宅を保有しない、あるいは住宅資産を取り崩さない場合は、金融資産をより重視して確保する資産形成の考え方が重要になる。住宅政策の方向転換から約20年が経過し、住宅の供給抑制と長寿命化が着実に進む中で、人口移動や核家族化に伴う相続観の変容といった社会環境の動向を踏まえると、住宅の資産的役割は一層高まっているといえる。今後は住宅資産の維持・利活用を含めた資産形成のあり方についても議論していくことが求められるのではないか。

しかしながら、老後資金に住宅資産が有効活用できる環境が整えば、「老後2,000万円問題」に代表されるような国民の心理に根強く刻まれる「老後への不安」の解消にいくらか寄与する可能性がある。また住宅資産の利活用の可能性は、相対的に金融資産への依存度を引き下げることにもつながり、リスク分散の面で老後資金の安定につながるというメリットもある。

今後の老後資金の備え方は、「年金+金融資産」という従来の二本立てに加え、「年金+金融資産+住宅資産」の三本立てで捉えることも有用であろう。住宅を保有し老後資金として取り崩す場合は、就労収入を金融資産と住宅資産にいかに配分するかが基本的な考え方となる。一方、住宅を保有しない、あるいは住宅資産を取り崩さない場合は、金融資産をより重視して確保する資産形成の考え方が重要になる。住宅政策の方向転換から約20年が経過し、住宅の供給抑制と長寿命化が着実に進む中で、人口移動や核家族化に伴う相続観の変容といった社会環境の動向を踏まえると、住宅の資産的役割は一層高まっているといえる。今後は住宅資産の維持・利活用を含めた資産形成のあり方についても議論していくことが求められるのではないか。

(2025年11月06日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 老後の住宅資産の利活用について考える | 福本 勇樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後の住宅資産の利活用について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後の住宅資産の利活用について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!