- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動

2025年09月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~選択肢や情報があふれる時代に広がる「選ばない消費」

前稿1では、都市部に住む20代の若者が「どのようなジャンルにお金をかけ、どのようなジャンルを抑えようとしているのか」を分析し、現代の若者がメリハリを持った消費行動を展開していることを明らかにした。趣味や推し活、旅行、美容など自分の楽しみや体験、他者との関わりに積極的に投資する一方で、日々の食事や住居といった生活基盤にかかわる支出については節約意識が相対的に強く、限られた予算の中で「ここには積極的に投資する」「ここは抑える」という戦略的な選択を行っている姿が浮かび上がった。

一方で、メリハリある消費の背後には、もう一つの重要な現象が潜んでいると考える。それは他者やサービスのおすすめに影響されて形成される「選ばない消費2」である。

私たちの日常は、かつてないほど多くの選択肢に囲まれている。コンビニに立ち寄れば数十種類の飲み物が並び、オンラインショップにアクセスすれば似たような商品が無数に表示される。商品レビューやSNSでの評判、インフルエンサーのおすすめ情報も瞬時に手に入る。一見すると、これは消費者にとって理想的な環境のように見える。

一方で選択肢の豊富さは必ずしも満足度の向上に直結しない。心理学の分野では「選択のパラドックス」として知られるように、選択肢が多すぎるとかえって決断に時間がかかり、選択後の満足度も下がることが指摘されている。情報収集や比較検討にかかる時間的・心理的コストは決して軽くない。

こうした状況の中で、若者たちはどのように対応しているのか。前稿では、消費ジャンルごとに異なる判断軸を使い分けている様子を確認したが、本稿ではさらに一歩踏み込み、「他人やサービスからのおすすめに影響される度合い」に注目する。若者が各消費ジャンルでどの程度おすすめに影響されているのか、そしてなぜおすすめを参考にするのかを分析し、選択疲れの時代における若者の消費行動の実態に迫りたい。

なお、分析には前稿と同様に、ニッセイ基礎研究所が2025年6月に1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住む20代を対象に実施したインターネット調査3のデータを用いる。

1 久我尚子「若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2025/9/24)

2 久我尚子「選ばない消費~選択肢が増えすぎた消費社会の新たな需要」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2024/2/14)

3 「若者の消費行動に関する調査」、調査時期は2025年6月、調査対象は1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住む20代、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答数318、基本属性は性別は男性50.9%、女性49.1%、年齢は20~24歳48.7%、25~29歳51.3%、属性の詳細は付表参照。

一方で、メリハリある消費の背後には、もう一つの重要な現象が潜んでいると考える。それは他者やサービスのおすすめに影響されて形成される「選ばない消費2」である。

私たちの日常は、かつてないほど多くの選択肢に囲まれている。コンビニに立ち寄れば数十種類の飲み物が並び、オンラインショップにアクセスすれば似たような商品が無数に表示される。商品レビューやSNSでの評判、インフルエンサーのおすすめ情報も瞬時に手に入る。一見すると、これは消費者にとって理想的な環境のように見える。

一方で選択肢の豊富さは必ずしも満足度の向上に直結しない。心理学の分野では「選択のパラドックス」として知られるように、選択肢が多すぎるとかえって決断に時間がかかり、選択後の満足度も下がることが指摘されている。情報収集や比較検討にかかる時間的・心理的コストは決して軽くない。

こうした状況の中で、若者たちはどのように対応しているのか。前稿では、消費ジャンルごとに異なる判断軸を使い分けている様子を確認したが、本稿ではさらに一歩踏み込み、「他人やサービスからのおすすめに影響される度合い」に注目する。若者が各消費ジャンルでどの程度おすすめに影響されているのか、そしてなぜおすすめを参考にするのかを分析し、選択疲れの時代における若者の消費行動の実態に迫りたい。

なお、分析には前稿と同様に、ニッセイ基礎研究所が2025年6月に1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住む20代を対象に実施したインターネット調査3のデータを用いる。

1 久我尚子「若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2025/9/24)

2 久我尚子「選ばない消費~選択肢が増えすぎた消費社会の新たな需要」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2024/2/14)

3 「若者の消費行動に関する調査」、調査時期は2025年6月、調査対象は1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に住む20代、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答数318、基本属性は性別は男性50.9%、女性49.1%、年齢は20~24歳48.7%、25~29歳51.3%、属性の詳細は付表参照。

2――他人やサービスのおすすめの影響度~状況に応じた「おすすめ」との距離感と使い分け

1|全体の傾向~影響を受けやすい美容・ファッション・旅行、影響を受けにくい自己啓発・スキルアップ

調査では、消費ジャンルごとに、「他人やサービスのおすすめ4」にどの程度影響されて選んでいるか5をたずねることで、若者が「自分で選んでいる」と感じているのか、それとも「誰かにゆだねている」と感じているのかを探った。

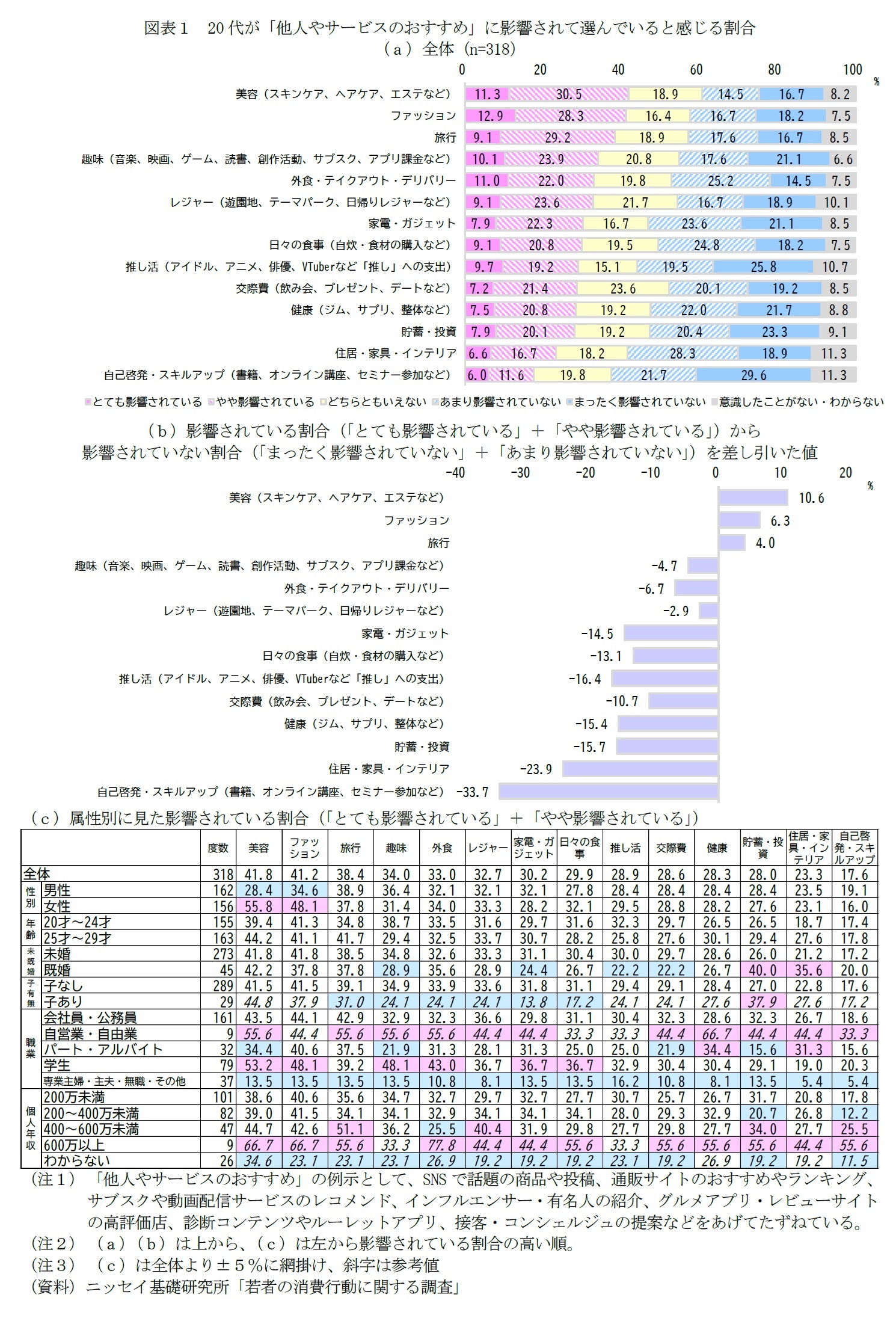

その結果、影響されている割合(「とても影響されている」+「やや影響されている」)が最も高いのは「美容(スキンケア、ヘアケア、エステなど)」(41.8%)で、次いで「ファッション」(41.2%)、「旅行」(38.3%)、「趣味(音楽、映画、ゲーム、読書、創作活動、サブスク、アプリ課金など)」(34.0%)、「外食・テイクアウト・デリバリー」(33.0%)、「レジャー(遊園地、テーマパーク、日帰りレジャーなど)」(32.7%)、「家電・ガジェット」(30.2%)までが3割以上で続いた(図表1)。

調査では、消費ジャンルごとに、「他人やサービスのおすすめ4」にどの程度影響されて選んでいるか5をたずねることで、若者が「自分で選んでいる」と感じているのか、それとも「誰かにゆだねている」と感じているのかを探った。

その結果、影響されている割合(「とても影響されている」+「やや影響されている」)が最も高いのは「美容(スキンケア、ヘアケア、エステなど)」(41.8%)で、次いで「ファッション」(41.2%)、「旅行」(38.3%)、「趣味(音楽、映画、ゲーム、読書、創作活動、サブスク、アプリ課金など)」(34.0%)、「外食・テイクアウト・デリバリー」(33.0%)、「レジャー(遊園地、テーマパーク、日帰りレジャーなど)」(32.7%)、「家電・ガジェット」(30.2%)までが3割以上で続いた(図表1)。

この中で、「美容」(10.6%pt)や「ファッション」(6.3%pt)、「旅行」(4.0%pt)では影響されている割合が影響されていない割合(「まったく影響されていない」+「あまり影響されていない」)を上回っており、他者からの影響を強く受けているジャンルと言える。

一方で、影響されていない割合が最も高いのは「自己啓発・スキルアップ(書籍、オンライン講座、セミナー参加など)」(51.3%)で、次いで「住居・家具・インテリア」(47.2%)、「推し活(アイドル、アニメ、俳優、VTuberなど「推し」への支出)」(45.3%)、「家電・ガジェット 」(44.7%)、「健康(ジム、サプリ、整体など)」(43.7%)、「貯蓄・投資」(43.7%)、「日々の食事(自炊・食材の購入など)」(43.0%)までが4割台で続く。これらはいずれも影響されていない割合が影響されている割合を10%pt以上上回る。また、「自己啓発・スキルアップ」(29.6%)や「推し活」(25.8%)では、「まったく影響されていない」と答える割合も約3割を占めて高い。

つまり、若者が「影響されている」と感じる程度には、消費ジャンルごとに明確な温度差がある。影響されている割合の高い、美容やファッション、旅行などは、いずれも嗜好性が高く、生活必需性が低い。また、流行や情報の鮮度が重視され、選択肢も多いため、自分自身で判断するには情報量が膨大な領域である。よって、SNSや販売サイトの口コミ、ランキング、アプリのレコメンド機能など外部の情報を参考にすることは、効率的かつ合理的な行動であると考えられる。さらに、見た目や体験は他者からの評価や共有とも結びつきやすい。これらの背景から「おすすめ」が選択に強く入り込む傾向があると考えられる。ただし、それは単なる受け身ではなく、「トレンドを知る手段として活用する」「効率的に選びたい」といった積極的な意思も働いている可能性もある。

一方で、影響されにくい自己啓発・スキルアップや貯蓄・投資は、自分の将来設計と直結するため、他者に委ねず自分の判断を優先する傾向が強いと考えられる。住居や家具、健康、日々の食事といった生活基盤に関わる領域も、日常の積み重ねを通じて自分なりの基準や習慣が形成されやすく、外部からの影響は相対的に入り込みにくいのかもしれない。推し活もまた内面的な動機や情緒に基づくため、「自分で選ぶ」という感覚が強く働くことが推察される。

以上のように、若者は必ずしも「おすすめに流されている」わけではなく、領域ごとに外部情報の取り入れ方を使い分けている。嗜好性や流行性の高い領域では外部情報を積極的に活用し、基盤的・長期的な領域では自分の価値観や基準を優先する。ここには「選ぶ」と「選ばない」とが交差しながら共存する、柔軟でバランスの取れた選択スタイルがある様子がうかがえる。

4 「他人やサービスのおすすめ」の例示として、SNSで話題の商品や投稿、通販サイトのおすすめやランキング、サブスクや動画配信サービスのレコメンド、インフルエンサー・有名人の紹介、グルメアプリ・レビューサイトの高評価店、診断コンテンツやルーレットアプリ、接客・コンシェルジュの提案などをあげてたずねている。

5 選択肢は「とても影響されている」「やや影響されている」「どちらともいえない」「あまり影響されていない」「まったく影響されていない」「意識したことがない・わからない(※どうしても選べない場合のみ)」の6つ

一方で、影響されていない割合が最も高いのは「自己啓発・スキルアップ(書籍、オンライン講座、セミナー参加など)」(51.3%)で、次いで「住居・家具・インテリア」(47.2%)、「推し活(アイドル、アニメ、俳優、VTuberなど「推し」への支出)」(45.3%)、「家電・ガジェット 」(44.7%)、「健康(ジム、サプリ、整体など)」(43.7%)、「貯蓄・投資」(43.7%)、「日々の食事(自炊・食材の購入など)」(43.0%)までが4割台で続く。これらはいずれも影響されていない割合が影響されている割合を10%pt以上上回る。また、「自己啓発・スキルアップ」(29.6%)や「推し活」(25.8%)では、「まったく影響されていない」と答える割合も約3割を占めて高い。

つまり、若者が「影響されている」と感じる程度には、消費ジャンルごとに明確な温度差がある。影響されている割合の高い、美容やファッション、旅行などは、いずれも嗜好性が高く、生活必需性が低い。また、流行や情報の鮮度が重視され、選択肢も多いため、自分自身で判断するには情報量が膨大な領域である。よって、SNSや販売サイトの口コミ、ランキング、アプリのレコメンド機能など外部の情報を参考にすることは、効率的かつ合理的な行動であると考えられる。さらに、見た目や体験は他者からの評価や共有とも結びつきやすい。これらの背景から「おすすめ」が選択に強く入り込む傾向があると考えられる。ただし、それは単なる受け身ではなく、「トレンドを知る手段として活用する」「効率的に選びたい」といった積極的な意思も働いている可能性もある。

一方で、影響されにくい自己啓発・スキルアップや貯蓄・投資は、自分の将来設計と直結するため、他者に委ねず自分の判断を優先する傾向が強いと考えられる。住居や家具、健康、日々の食事といった生活基盤に関わる領域も、日常の積み重ねを通じて自分なりの基準や習慣が形成されやすく、外部からの影響は相対的に入り込みにくいのかもしれない。推し活もまた内面的な動機や情緒に基づくため、「自分で選ぶ」という感覚が強く働くことが推察される。

以上のように、若者は必ずしも「おすすめに流されている」わけではなく、領域ごとに外部情報の取り入れ方を使い分けている。嗜好性や流行性の高い領域では外部情報を積極的に活用し、基盤的・長期的な領域では自分の価値観や基準を優先する。ここには「選ぶ」と「選ばない」とが交差しながら共存する、柔軟でバランスの取れた選択スタイルがある様子がうかがえる。

4 「他人やサービスのおすすめ」の例示として、SNSで話題の商品や投稿、通販サイトのおすすめやランキング、サブスクや動画配信サービスのレコメンド、インフルエンサー・有名人の紹介、グルメアプリ・レビューサイトの高評価店、診断コンテンツやルーレットアプリ、接客・コンシェルジュの提案などをあげてたずねている。

5 選択肢は「とても影響されている」「やや影響されている」「どちらともいえない」「あまり影響されていない」「まったく影響されていない」「意識したことがない・わからない(※どうしても選べない場合のみ)」の6つ

2|「お金をかけている」「影響を受けている」の関係~支出と主体性は必ずしも連動しない

ところで、図表2は、前稿で分析した「日頃、優先的にお金をかけている割合(複数選択、最大三つまで)」と今回の「おすすめに影響を受けている割合」の関係を見たものである。ここから、若者の消費行動におけるいくつかの傾向が読み取れる。

ところで、図表2は、前稿で分析した「日頃、優先的にお金をかけている割合(複数選択、最大三つまで)」と今回の「おすすめに影響を受けている割合」の関係を見たものである。ここから、若者の消費行動におけるいくつかの傾向が読み取れる。

まず注目されるのは、上部中央に位置する美容・ファッション・旅行である。これらは「お金をかけている人がやや多く、かつ他者の影響を受けやすい」領域である。つまり、支出対象として一定の存在感がありながら、選択にあたっては自分だけの判断に頼らず、外部の情報を取り込む傾向が強い領域と言える。

まず注目されるのは、上部中央に位置する美容・ファッション・旅行である。これらは「お金をかけている人がやや多く、かつ他者の影響を受けやすい」領域である。つまり、支出対象として一定の存在感がありながら、選択にあたっては自分だけの判断に頼らず、外部の情報を取り込む傾向が強い領域と言える。対照的に、左下に位置する自己啓発・スキルアップや住居・家具は、「お金をかけている人は少ないが、かける場合は自分の判断を優先する」主体性の強い領域である。いずれも支出単価が比較的大きく、将来設計や生活基盤に直結する。支出対象にする人(機会)は限られるものの、選択の際には自分なりの基準で慎重に判断する姿勢が表れやすい領域と考えらえる。

さらに、中央右寄りに位置する趣味や外食、日々の食事は、「お金をかけている人が多く、自分の判断と他者の情報をバランス良く使い分けている」領域と言える。これらの領域は、多くの人にとって頻繁に選択する機会があること、そして継続的な出費が前提となっていることが特徴である。そのため、自分の基準を持ちつつも、状況に応じて外部情報も参考にするという実用的なアプローチが取られていると考えられる。

このマッピングが示すのは、「お金をかけるかどうか」と「誰の判断に基づいて選ぶか」が必ずしも一致しないという点である。つまり、投資対象を決める判断(お金をかける/かけない)と、具体的な選択を決める判断(自分で選ぶ/他者に委ねる)は、独立した軸として働いている可能性がある。若者は領域ごとに、これら二つの軸を組み合わせながら、それぞれに異なる消費スタイルをとっている。

考えてみれば、支出の大きさと主体性の強さは必ずしも連動しない。高額な支出であっても「失敗したくない」からこそ他者のおすすめに頼ることがある一方で、比較的小さな支出でも「自分の価値観に沿いたい」ために他人に委ねないこともある。図表2は、その関係をデータで裏付けたものとも言える。

3|属性別の傾向~ライフステージと価値観の影響

さらに、影響されている割合を属性別に見ると、いくつかの特徴が確認できる(図表1(c))。

女性では「美容」(全体より+14.0%pt)や「ファッション」(同+6.9%pt)が高くなっている。前稿で確認したように、これらにおける「お金をかけている割合」は女性の方が男性より高い。つまり、関心が高く情報量の多い領域で、外部からの影響を受けやすい様子がうかがえる。

既婚者では「住居・家具・インテリア」(同+12.3%pt)や「貯蓄・投資」(同+12.0%pt)が高く、生活基盤を整える局面で他者の意見を参考にする姿が見られる。パート・アルバイトでは「住居・家具・インテリア」(同+8.0%pt)や「健康」(同+6.1%pt)が高い。

学生では「趣味」(同+14.1%pt)や「美容」(同+11.4%pt)、「外食」(同+10.0%pt)、「ファッション」(同+6.9%pt)、「日々の食事」(同+6.8%pt)、「家電・ガジェット」(同+6.5%pt)など多岐にわたり、外部の情報を幅広く取り込む傾向が見られる。可処分時間が多く、友人やSNSを通じた共有を重視する学生らしい姿が浮かび上がる。

さらに、個人年収別に見ると、400~600万円未満で「旅行」(同+12.7%pt)や「自己啓発・スキルアップ」(同+7.9%pt)、「レジャー」(同+7.7%pt)、「貯蓄・投資」(同+6.0%pt)が高い。一定の経済的余裕がある層において、娯楽と将来投資を両立させようとする意識が働いている様子がうかがえる。

さらに、影響されている割合を属性別に見ると、いくつかの特徴が確認できる(図表1(c))。

女性では「美容」(全体より+14.0%pt)や「ファッション」(同+6.9%pt)が高くなっている。前稿で確認したように、これらにおける「お金をかけている割合」は女性の方が男性より高い。つまり、関心が高く情報量の多い領域で、外部からの影響を受けやすい様子がうかがえる。

既婚者では「住居・家具・インテリア」(同+12.3%pt)や「貯蓄・投資」(同+12.0%pt)が高く、生活基盤を整える局面で他者の意見を参考にする姿が見られる。パート・アルバイトでは「住居・家具・インテリア」(同+8.0%pt)や「健康」(同+6.1%pt)が高い。

学生では「趣味」(同+14.1%pt)や「美容」(同+11.4%pt)、「外食」(同+10.0%pt)、「ファッション」(同+6.9%pt)、「日々の食事」(同+6.8%pt)、「家電・ガジェット」(同+6.5%pt)など多岐にわたり、外部の情報を幅広く取り込む傾向が見られる。可処分時間が多く、友人やSNSを通じた共有を重視する学生らしい姿が浮かび上がる。

さらに、個人年収別に見ると、400~600万円未満で「旅行」(同+12.7%pt)や「自己啓発・スキルアップ」(同+7.9%pt)、「レジャー」(同+7.7%pt)、「貯蓄・投資」(同+6.0%pt)が高い。一定の経済的余裕がある層において、娯楽と将来投資を両立させようとする意識が働いている様子がうかがえる。

(2025年09月29日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月13日

インド消費者物価(25年11月)~10月のCPI上昇率は0.25%と過去最低を更新 -

2025年11月13日

企業物価指数2025年10月~コメ価格は高止まりが継続~ -

2025年11月13日

数字の「27」に関わる各種の話題-27は3の3乗だが- -

2025年11月13日

マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 -

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!