- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違い

2025年08月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――都市と地方の支出構造の違い~所得格差が消費を左右、地方は移動・エネルギーコストが高い

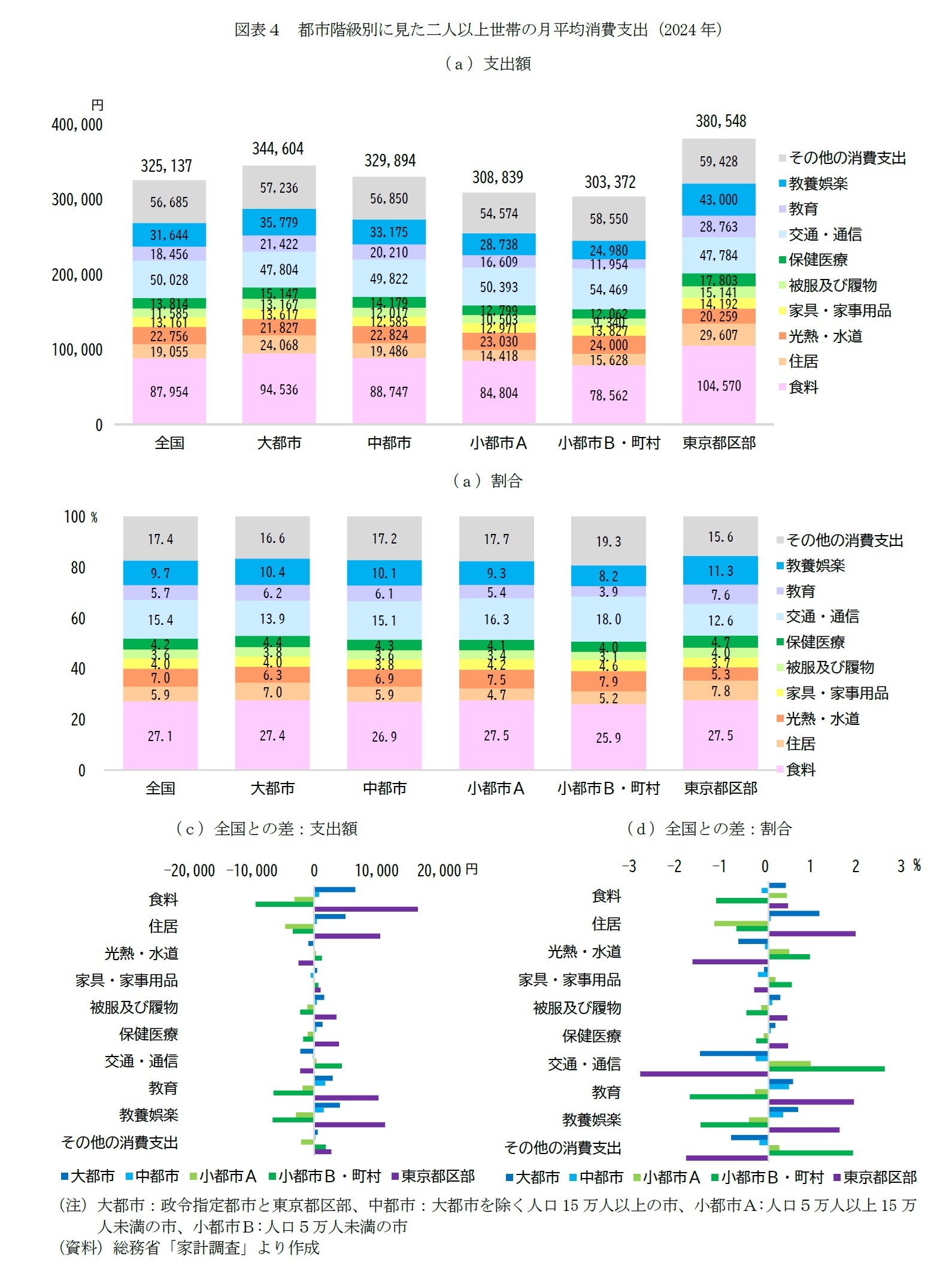

次に、二人以上勤労者世帯の消費支出を確認する。支出額は都市部ほど多く、地方部ほど少ない傾向がある(図表4)。例えば、東京都区部と小都市B・町村を比べると、その差は月平均で7.7万円、小都市B・町村の支出額の25.4%に相当し、年間では90万円を超える。

こうした差には「生活コストの低さ」という要素もあるだろうが、先に見た消費者物価地域差指数によれば、東京の日常生活費は全国平均より約5%、物価水準の低い地方と比べても約1割高い程度にとどまっていた。したがって、この支出額の差は、前節で示した世帯年収の顕著な差が可処分所得の違いとして表れた可能性が高い。

一方で消費の内訳を見ると、地域による消費行動の違いも見える。「交通・通信」(自動車関係費を含む)や「光熱・水道」は地方部で多く、それ以外の費目は都市部で多い傾向がある。

中でも都市部で顕著に多いのが「食料」である。東京都区部では全国平均より月1万6,616円(全国の支出額の18.9%)、小都市B・町村と比べると2万6,008円多い(小都市B・町村の支出額の33.1%)。内訳では特に外食の差が大きく、東京都区部(25,878円)では小都市B・町村(13,200円)の約2倍にのぼる。この背景には、可処分所得の差に加えて、都市部の方が飲食サービスの供給量や選択肢が多いこと、さらに比較的若い勤労者世帯が多く、利便性を重視する消費志向が高いことがあげられる。

このほか、東京都区部では「教養娯楽」(全国平均+11,356円、全国の支出額の35.9%)や「住居」(同+10,552円、同55.4%)、「教育」(同+10,307円、同55.8%)の支出も目立つ。いずれも物価水準の差を大きく上回っており、可処分所得の多さに起因する需要の強さによるものと考えられる。また、「教養娯楽」には旅行やレジャー、理美容などのサービス消費が含まれ、外食と同様に、都市部ではサービス供給が豊富であり、収入が多いことで時間をお金で補う傾向が全体的に表れているのだろう。

こうした差には「生活コストの低さ」という要素もあるだろうが、先に見た消費者物価地域差指数によれば、東京の日常生活費は全国平均より約5%、物価水準の低い地方と比べても約1割高い程度にとどまっていた。したがって、この支出額の差は、前節で示した世帯年収の顕著な差が可処分所得の違いとして表れた可能性が高い。

一方で消費の内訳を見ると、地域による消費行動の違いも見える。「交通・通信」(自動車関係費を含む)や「光熱・水道」は地方部で多く、それ以外の費目は都市部で多い傾向がある。

中でも都市部で顕著に多いのが「食料」である。東京都区部では全国平均より月1万6,616円(全国の支出額の18.9%)、小都市B・町村と比べると2万6,008円多い(小都市B・町村の支出額の33.1%)。内訳では特に外食の差が大きく、東京都区部(25,878円)では小都市B・町村(13,200円)の約2倍にのぼる。この背景には、可処分所得の差に加えて、都市部の方が飲食サービスの供給量や選択肢が多いこと、さらに比較的若い勤労者世帯が多く、利便性を重視する消費志向が高いことがあげられる。

このほか、東京都区部では「教養娯楽」(全国平均+11,356円、全国の支出額の35.9%)や「住居」(同+10,552円、同55.4%)、「教育」(同+10,307円、同55.8%)の支出も目立つ。いずれも物価水準の差を大きく上回っており、可処分所得の多さに起因する需要の強さによるものと考えられる。また、「教養娯楽」には旅行やレジャー、理美容などのサービス消費が含まれ、外食と同様に、都市部ではサービス供給が豊富であり、収入が多いことで時間をお金で補う傾向が全体的に表れているのだろう。

ところで、「教育」については、東京都では政策的要因から物価水準が全国を下回っていた。それにもかかわらず支出額が全国平均を大きく上回るということは、東京都区部の教育需要の旺盛さを示している。私立校や学習塾、習い事といった選択肢が豊富で、競争的な進学環境の中、教育投資を惜しまない世帯が多いことが背景にある。さらに、前節で見た通り都市部の方が子育て世帯の比率がやや少ないことを考慮すると、子育て世帯あたりの教育投資額はより高額になっていると考えられる。これは都市部における教育投資の集中化と世帯間の教育格差拡大を示唆している。

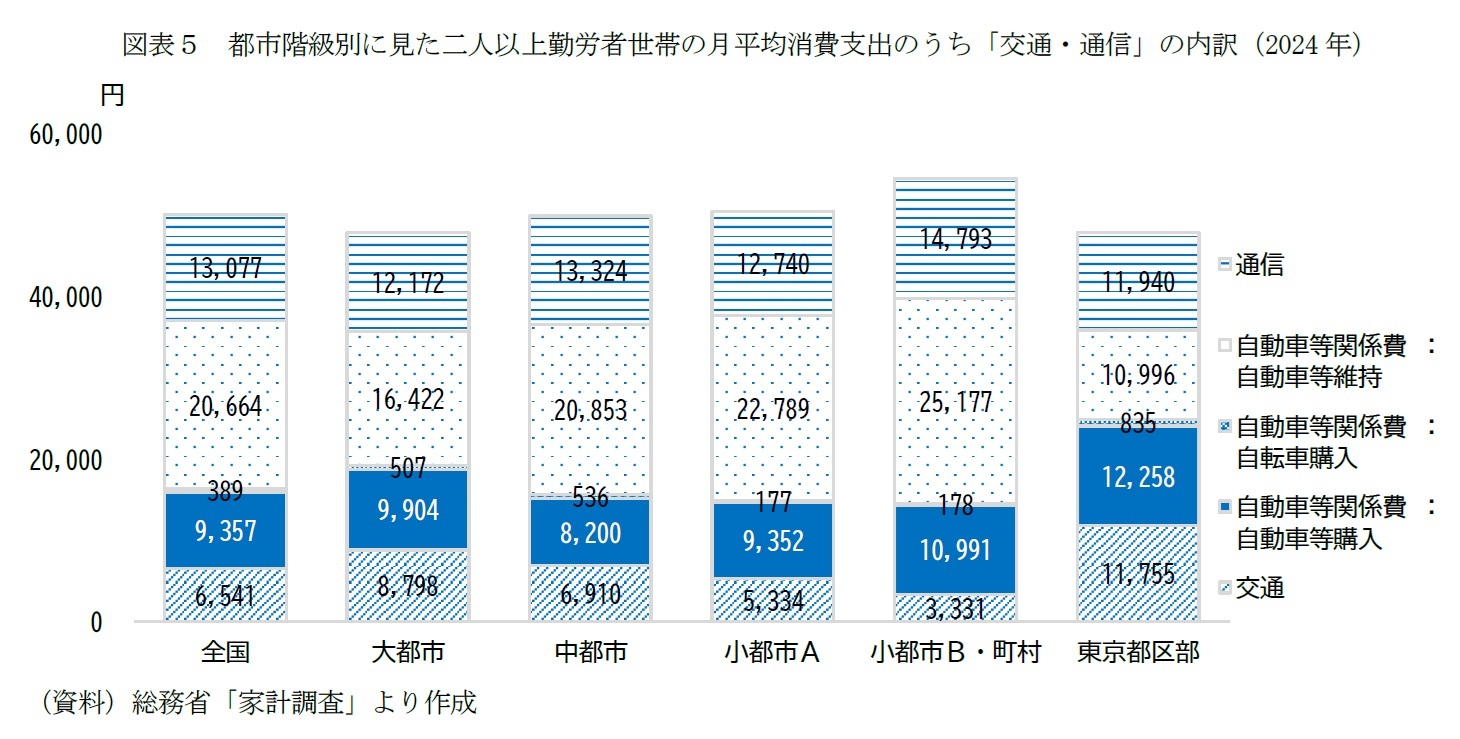

一方で、地方部で多い「交通・通信」費については、物価水準自体は東京都で比較的高い(103.2、関東地方は100.9)。内訳を見ると、地方部では「自動車等関係費」の中でも「自動車等維持費」が特に多く、小都市B・町村では東京都区部の約2.5倍に達する(図表5)。ガソリン代、自動車保険、車検・整備費など、日常生活に車が欠かせない構造があらわれている。また、都市部では「交通」費が多く、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が生活に組み込まれている様子がうかがえる。このように、地方部では公共交通が整備されている都市部と比べて移動コストが高くなる構造がある。

一方で、地方部で多い「交通・通信」費については、物価水準自体は東京都で比較的高い(103.2、関東地方は100.9)。内訳を見ると、地方部では「自動車等関係費」の中でも「自動車等維持費」が特に多く、小都市B・町村では東京都区部の約2.5倍に達する(図表5)。ガソリン代、自動車保険、車検・整備費など、日常生活に車が欠かせない構造があらわれている。また、都市部では「交通」費が多く、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が生活に組み込まれている様子がうかがえる。このように、地方部では公共交通が整備されている都市部と比べて移動コストが高くなる構造がある。

以上より、都市と地方の消費の違いには、所得差による全体的な支出水準の差と、地域の構造的特性による費目別の違いという二重構造から成り立っている。都市部では高所得を背景に、外食や教養娯楽、教育といったサービス消費や選択的支出が多い一方、地方部では地理的・機構的条件を背景にした移動・エネルギーなどの基礎的な生活維持コストが構造的に高くなっている。

このことは、「地方は生活コストが安い」という通説が一面的であることを示している。確かに地方では物価や住宅費は抑えられるが、車の維持費や光熱費といった避けられないコストがかかり、所得水準も低い傾向がある。したがって、地方の生活費負担を軽減するには、単なる所得向上策に加えて、公共交通の利便性向上やエネルギー効率の改善など、地域の構造的な課題への対応も重要な視点となる。都市部が「豊かさを追求する」消費であるとすれば、地方部は「自然環境や広域性に適応する」消費構造と言える。

このことは、「地方は生活コストが安い」という通説が一面的であることを示している。確かに地方では物価や住宅費は抑えられるが、車の維持費や光熱費といった避けられないコストがかかり、所得水準も低い傾向がある。したがって、地方の生活費負担を軽減するには、単なる所得向上策に加えて、公共交通の利便性向上やエネルギー効率の改善など、地域の構造的な課題への対応も重要な視点となる。都市部が「豊かさを追求する」消費であるとすれば、地方部は「自然環境や広域性に適応する」消費構造と言える。

5――おわりに~都市と地方、それぞれの暮らしの実情に応じた支援策を

本稿では政府統計を用いて、そこに暮らす人々の属性に注目しながら、地方と都市における二人以上勤労者世帯の支出構造の違いを分析した。その結果、冒頭で触れた「地方は生活コストが安い」という通説は、実際にはより複雑で多面的な実態があることが分かった。

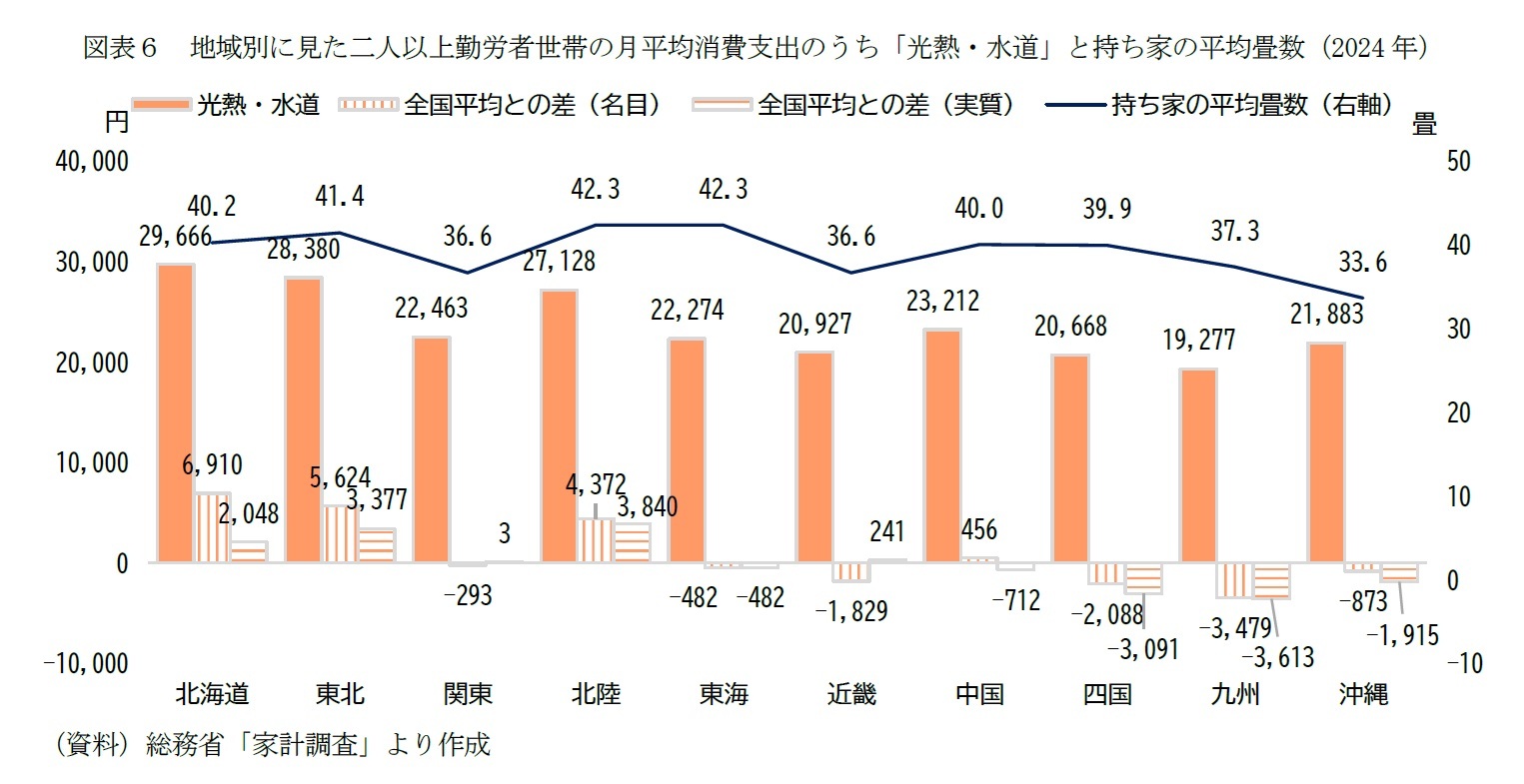

まず、物価面では確かに東京都区部で住宅コストが突出して高く、日常生活費も全国平均を約5%上回っている。しかし、地方でも地理的条件により光熱費や食料品の価格が高い地域があり、必ずしも「地方=安い」とは言い切れない構造が見えた。

世帯属性の分析では、地方の小都市では共働き子育て世帯の比率がやや高く、持ち家率や住宅面積でも優位にある一方、年収水準は都市部より低い傾向があった。対照的に都市部では高収入層が集中し、大企業勤務者の割合も高いが、住宅取得の面では制約が大きい様子がうかがえた。

消費支出の分析では、こうした世帯属性の違いが消費構造に明確に反映されていた。都市部では高所得を背景に外食や教育、娯楽などのサービス消費が多い一方、地方部では自動車維持費や光熱費など、地理的・気候的条件によって避けられない基礎的な生活維持コストがかかる様子が見て取れた。

本分析は統計データに軸足を置いたものだが、統計の背後には、それぞれの地域で日々の暮らしを営む人々の選択と工夫がある。地方部での自動車維持費や光熱費の高さも、都市部での教育投資の集中も、その土地の条件の中で、移動手段や住まいの選び方、子どもへの教育投資などを工夫しながら、より良い生活や家族の将来を築いている結果と言えるだろう。政策立案においては、こうした暮らしの実態に根ざした視点が不可欠である。

これらの結果は、地域間格差の是正や地方創生を考える上で重要な示唆を与えている。地方の生活費負担軽減には、単純な所得向上策だけでなく、公共交通の今後の在り方やエネルギー効率の改善、デジタル化による移動コストの削減など、地域の構造的特性に応じた多角的なアプローチが重要な視点となる。一方で、都市部においても教育投資の集中化による格差拡大や住宅取得に伴う負担の重さという特有の課題が存在する。

今後は、それぞれの地域における暮らしの実情を理解した上で、地域特性に応じたきめ細かな政策支援を行うことが、真の意味での地域間格差是正と国民生活の向上につながると考えられる。

まず、物価面では確かに東京都区部で住宅コストが突出して高く、日常生活費も全国平均を約5%上回っている。しかし、地方でも地理的条件により光熱費や食料品の価格が高い地域があり、必ずしも「地方=安い」とは言い切れない構造が見えた。

世帯属性の分析では、地方の小都市では共働き子育て世帯の比率がやや高く、持ち家率や住宅面積でも優位にある一方、年収水準は都市部より低い傾向があった。対照的に都市部では高収入層が集中し、大企業勤務者の割合も高いが、住宅取得の面では制約が大きい様子がうかがえた。

消費支出の分析では、こうした世帯属性の違いが消費構造に明確に反映されていた。都市部では高所得を背景に外食や教育、娯楽などのサービス消費が多い一方、地方部では自動車維持費や光熱費など、地理的・気候的条件によって避けられない基礎的な生活維持コストがかかる様子が見て取れた。

本分析は統計データに軸足を置いたものだが、統計の背後には、それぞれの地域で日々の暮らしを営む人々の選択と工夫がある。地方部での自動車維持費や光熱費の高さも、都市部での教育投資の集中も、その土地の条件の中で、移動手段や住まいの選び方、子どもへの教育投資などを工夫しながら、より良い生活や家族の将来を築いている結果と言えるだろう。政策立案においては、こうした暮らしの実態に根ざした視点が不可欠である。

これらの結果は、地域間格差の是正や地方創生を考える上で重要な示唆を与えている。地方の生活費負担軽減には、単純な所得向上策だけでなく、公共交通の今後の在り方やエネルギー効率の改善、デジタル化による移動コストの削減など、地域の構造的特性に応じた多角的なアプローチが重要な視点となる。一方で、都市部においても教育投資の集中化による格差拡大や住宅取得に伴う負担の重さという特有の課題が存在する。

今後は、それぞれの地域における暮らしの実情を理解した上で、地域特性に応じたきめ細かな政策支援を行うことが、真の意味での地域間格差是正と国民生活の向上につながると考えられる。

(2025年08月15日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/14 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!