- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違い

2025年08月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~地方で暮らす魅力、生活コストの安さと自然環境

「地方は生活コストが安い」と言われることが多い。家賃や食材価格の低さに加え、土地に余裕があり、自然環境にも恵まれていることから、地方での暮らしに魅力を感じる人も多いだろう。一方で、車の維持費や光熱費がかさんだり、医療や教育、商業など様々な面で生活インフラの整備状況にも違いがあり、暮らしの前提条件は都市部と大きく異なる。したがって、単純に「安いから良い」「自然が豊かで良い」とは言い切れない面もある。

本稿では、総務省「家計調査」を中心に、都市と地方における二人以上勤労者世帯1の支出構造の違いを分析する。その際、単なる地域差としてだけではなく、そこに暮らす人々の属性(年齢構成、就業形態、世帯類型など)との関係性にも注目し、地方の消費構造を捉えていく。

1 「家計調査」における勤労者世帯とは、世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯を指す。世帯主が社長、取締役、理事など会社団体の役員である世帯は「勤労者・無職以外の世帯」となる。なお、世帯主が無職である世帯は「無職世帯」であり、年金、恩給、仕送り金、保険金、財産収入等により家計を営んでいる世帯を指す。

本稿では、総務省「家計調査」を中心に、都市と地方における二人以上勤労者世帯1の支出構造の違いを分析する。その際、単なる地域差としてだけではなく、そこに暮らす人々の属性(年齢構成、就業形態、世帯類型など)との関係性にも注目し、地方の消費構造を捉えていく。

1 「家計調査」における勤労者世帯とは、世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯を指す。世帯主が社長、取締役、理事など会社団体の役員である世帯は「勤労者・無職以外の世帯」となる。なお、世帯主が無職である世帯は「無職世帯」であり、年金、恩給、仕送り金、保険金、財産収入等により家計を営んでいる世帯を指す。

2――地方と都市の物価の違い~東京は住宅コストが突出して高い、日常生活費は全国平均+5%ほど

消費構造の分析に入る前提として、まず物価の違いを確認したい。

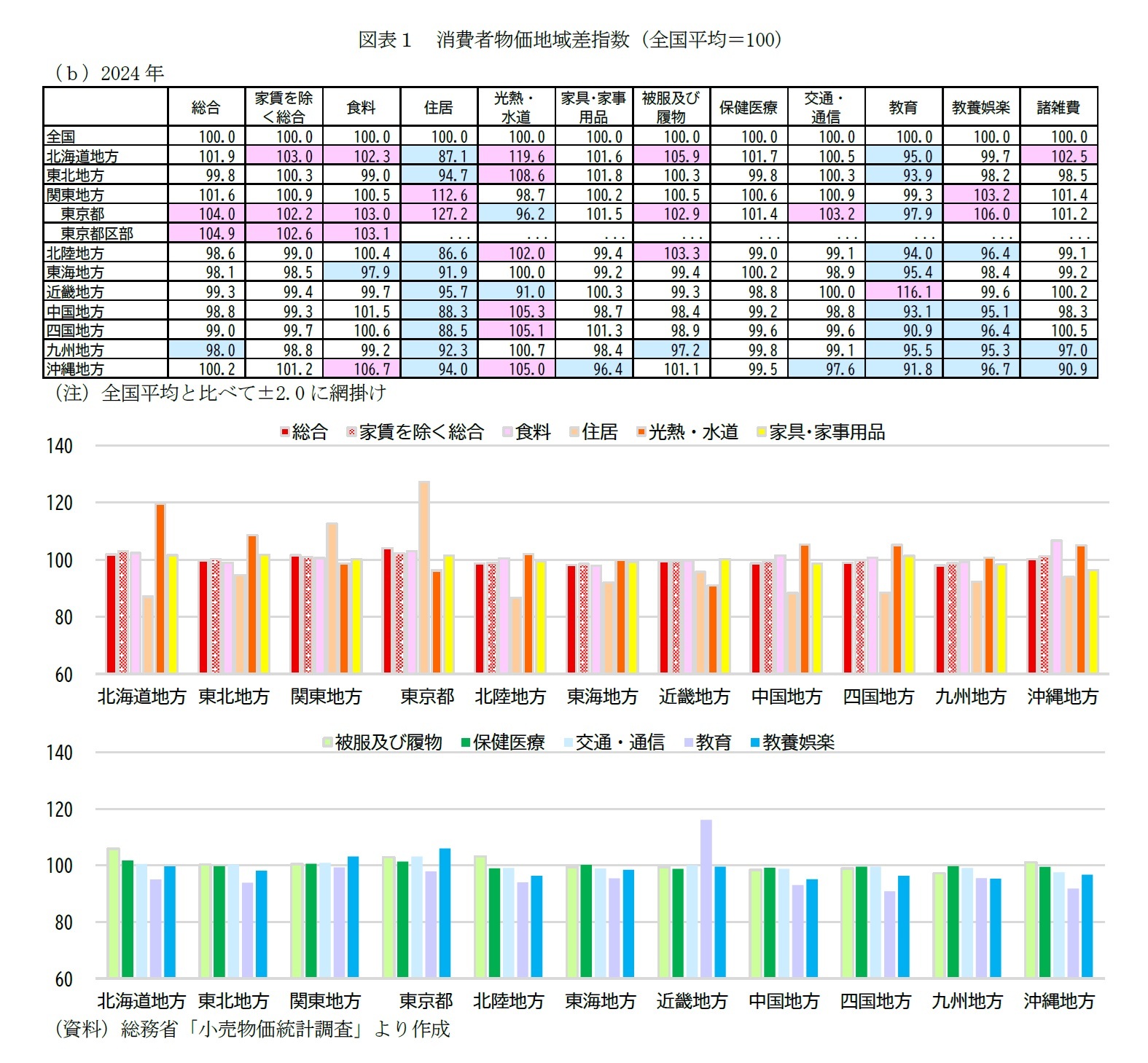

総務省「小売物価統計調査」の消費者物価地域差指数(全国の物価水準を100とした各地域の指数)を見ると、2024年の総合指数で最も高いのは北海道地方で101.9、僅差で関東地方で101.6、うち東京都は104.0、東京都区部は104.9と全国平均を5%ほど上回っている(図表1)。一方、最も低いのは九州地方で98.0であり、東京都区部と九州では約7%の物価差があることになる。

本来、地方と都市の生活を比較する上では、地域性というよりも都市規模による物価差を把握することが望ましい。しかし、当調査では都市階級別のデータが公表されていないため、本稿では便宜的に地域別の違いを確認する。なお、後述の消費支出の分析では都市階級別のデータを用いる。

総務省「小売物価統計調査」の消費者物価地域差指数(全国の物価水準を100とした各地域の指数)を見ると、2024年の総合指数で最も高いのは北海道地方で101.9、僅差で関東地方で101.6、うち東京都は104.0、東京都区部は104.9と全国平均を5%ほど上回っている(図表1)。一方、最も低いのは九州地方で98.0であり、東京都区部と九州では約7%の物価差があることになる。

本来、地方と都市の生活を比較する上では、地域性というよりも都市規模による物価差を把握することが望ましい。しかし、当調査では都市階級別のデータが公表されていないため、本稿では便宜的に地域別の違いを確認する。なお、後述の消費支出の分析では都市階級別のデータを用いる。

消費者物価地域差指数を費目別に見ても、東京都は全体的に物価水準が高く、特に「住居」は全国平均を大きく上回る(127.2、関東地方は112.6)。東京都では、最も低い北陸地方(86.6)と比較すると5割ほど高いことになる。ただし、この「住居」は家賃・地代や設備修繕・維持費などの価格水準を示すものであり、不動産価格は含まれない。

そこで、国土交通省「令和7年地価公示」において地域別の住宅地の平均価格を確認すると、地方差はさらに顕著であり、東京都(51万5,300円/m2)は全国(13万7,100円/m2)に対して約4倍、相対的に低い北陸地方(4万5,900円/m2)に対して10倍以上の差がある(図表2)。

そこで、国土交通省「令和7年地価公示」において地域別の住宅地の平均価格を確認すると、地方差はさらに顕著であり、東京都(51万5,300円/m2)は全国(13万7,100円/m2)に対して約4倍、相対的に低い北陸地方(4万5,900円/m2)に対して10倍以上の差がある(図表2)。消費者物価地域差指数に視点を戻すと、東京都では「住居」以外で全国平均を上回る費目については概ね+5%前後の水準である(「教養娯楽」106.0、「交通・通信」103.2、「食料」103.0、「被服及び履物」102.9など)。

一方で、東京都では「光熱・水道」(96.2)や「教育」(97.9)は全国平均を2~3%下回っている。なお、「教育」は2023年まで東京では全国平均を5%以上上回っていたが、2024年度からの高校授業料の実質無償化等の政策的要因を受け、2024年には全国平均を下回る水準となっている。

一方で「光熱・水道」は北海道地方(119.6)や東北地方(108.6)、中国地方(105.3)、四国地方(105.1)で高く、地理的条件による燃料輸送コストの高さや、供給網の整備状況の違いなどが影響していると考えられる。

また、「教育」は、これまでは私立校の学費や塾の価格水準の高さなどを背景に、関東地方(東京都)と近畿地方で高い水準が続いていた(2023年では東京109.3、近畿地方114.1)。しかし、2024年には東京都の指数が低下した一方で近畿地方(116.1)は上昇したことで、近畿地方の高さがより際立つようになっている。

そのほか「食料」は沖縄地方(106.7)が東京都(103.0)を超えて高く、北海道地方(102.3)でも全国水準を上回って高くなっている。また、「被服及び履物」でも北海道地方(105.9)や北陸地方(103.3)では東京都(102.9)を超えて高くなっている。これらの背景には、本土からの輸送コストの高さや、地理的条件による流通効率の違いなどが考えられる。

以上を踏まえると、「地方は生活コストが安い」という通説については、確かに東京都では住宅コストが突出して高く、日常生活費も全国平均より約5%、物価水準の低い地方と比べても約1割高くなっている。一方で、地方でも地理的条件などによって必ずしも物価水準が低いとは限らない。実際、総合指数で見ると北海道(101.9)は全国平均を約2%上回っており、これは都市階級別に都市部と地方の町村などを比較しても同様の傾向があると考えられる。

こうした地域差は、住宅や交通、光熱といった地域の構造に根ざす費目によるところが大きく、居住者の努力だけでは抑えにくい。加えて、地方は物価が相対的に低くても所得水準も低い傾向があり(後述)、生活費の負担感は必ずしも軽いわけではない。したがって、生活コストの高低を単純に「地方=安い」と捉えるのではなく、費目別の特性や所得水準とあわせて評価する視点が求められる。

次節では、こうした観点から二人以上勤労者世帯の属性を都市階級別に分析し、その後の節で消費支出の実態を詳しく見ていく。

3――都市と地方の世帯属性の違い~共働き子育て世帯は地方でやや多く、高収入世帯は都市部に集中

ここからは総務省「家計調査」を用いて、都市階級別に二人以上勤労者世帯の状況を分析する。消費支出を比較するにあたり、まず世帯属性の違いを確認したい。

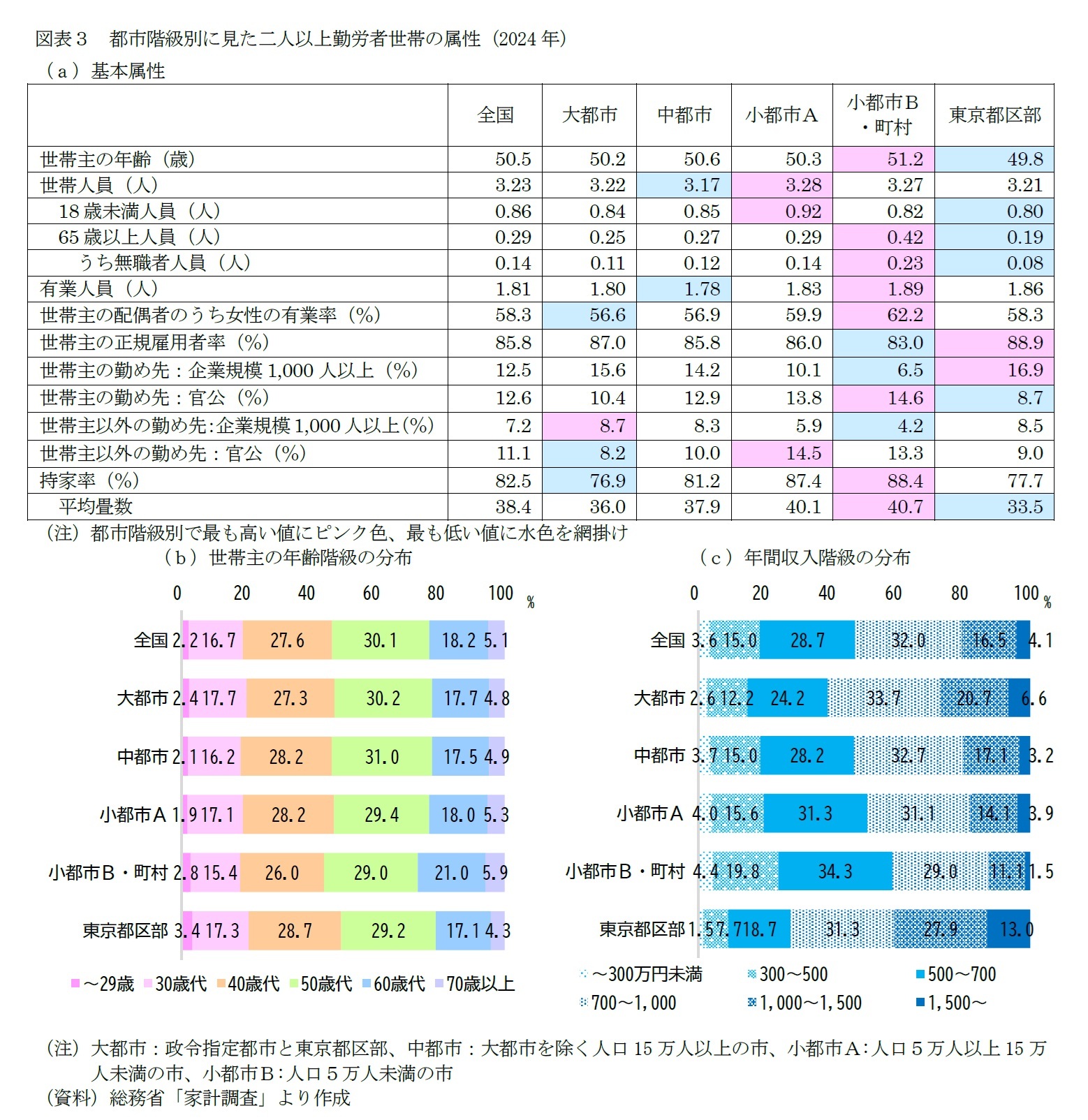

二人以上勤労者世帯の世帯主の年齢は概ね50歳前後だが、最も高いのは人口5万人未満の小都市B・町村(51.2歳)、最も低いのは東京都区部(49.8歳)であり、1.4歳の差がある(図表3)。年齢分布を見ると、いずれの都市階級でも50歳代が最も多く、次いで40歳代が続き、50歳代以下が7割を超える。大都市から人口5万人以上の小都市Aまでは概ね同様の構成だが、小都市B・町村では高年齢層の比率がやや高まる。例えば、50歳代以下の割合は、最も低い小都市B・町村で73.1、東京都区部で78.7%と、5.6%ptの差がある。

二人以上勤労者世帯の世帯主の年齢は概ね50歳前後だが、最も高いのは人口5万人未満の小都市B・町村(51.2歳)、最も低いのは東京都区部(49.8歳)であり、1.4歳の差がある(図表3)。年齢分布を見ると、いずれの都市階級でも50歳代が最も多く、次いで40歳代が続き、50歳代以下が7割を超える。大都市から人口5万人以上の小都市Aまでは概ね同様の構成だが、小都市B・町村では高年齢層の比率がやや高まる。例えば、50歳代以下の割合は、最も低い小都市B・町村で73.1、東京都区部で78.7%と、5.6%ptの差がある。

世帯人員数は3.2人前後と概ね同程度だが、構成には違いが見られる。18歳未満の人員数は小都市Aでやや多く、東京都区部でやや少ない。つまり、東京都区部は比較的若い世帯が多い一方で、子育て世帯の比率という点では、地方や郊外の小都市の方が高い傾向がある。また、地方部では高齢化の進行を背景に、65歳以上の人員数が多い。

有業人員数は、小都市B・町村と東京都区部で比較的多く、特に小都市B・町村では世帯主の配偶者(女性)の有業率が6割を超えて最も高い。世帯主の配偶者(女性)の有業率は、東京都区部が全国平均と同程度である一方、都市規模が小さいほど高まる傾向がある。小都市B・町村に次いで高いのは小都市Aであり、こうしたことから、地方や郊外の小都市では共働きの子育て世帯の比率が都市部より高いと考えられる。加えて、小都市Aでは世帯主以外が官公職員である割合が最も高く、安定した雇用環境で働く配偶者が比較的多い様子が読み取れる。

年間収入階級の分布には顕著な差がある。地方部ほど相対的に年収階級の低い層が多く、世帯年収700万円未満の割合は、小都市B・町村では約6割(58.4%)にのぼる。これに対し、大都市は約4割(39.0%)、東京都区部では3割未満(27.8%)である。一方、東京都区部では世帯年収1,500万円以上が13.0%と突出して高い。

この背景には、都市部ほど安定した職業に就いている人が多く、収入水準も高いことがある。実際、世帯主の正規雇用者率は小都市B・町村で83.0%だが、東京都区部や大都市では9割近く(88.9%、87.0%)にのぼる。また、従業員1,000人以上の企業に勤める割合も都市部ほど高く、東京都区部(16.9%)は小都市B・町村(6.5%)の約3倍である。一方で、官公職員の割合は地方部で高く、小都市B・町村では14.6%を占める(東京都区部では8.7%)。なお、これらの傾向は世帯主以外の就業状況にも共通して見られる。

また、持ち家率は地方部で高く、都市部で低い。最も高い小都市B・町村(88.4%)と東京都区部(77.7%)では約10ポイントの差がある。さらに持ち家の広さにも差があり、平均畳数は小都市B・町村で40.7畳、東京都区部で33.5畳となっている。

以上より、地方や郊外の小都市は、共働きの子育て世帯比率が都市部よりやや高く、持ち家率や住宅の広さでも優位にある一方、年収水準は都市部に比べて低い傾向がある。対照的に都市部では高収入層の割合が高く、就業先も大規模企業や安定した職種が多いが、住宅の取得や広さの面では地方部に劣る。こうした属性の違いは、次節で見る消費支出構造の差にも直結しており、単なる物価差や地域差だけでは説明できない「暮らし方の構造的な違い」を形づくっている。

有業人員数は、小都市B・町村と東京都区部で比較的多く、特に小都市B・町村では世帯主の配偶者(女性)の有業率が6割を超えて最も高い。世帯主の配偶者(女性)の有業率は、東京都区部が全国平均と同程度である一方、都市規模が小さいほど高まる傾向がある。小都市B・町村に次いで高いのは小都市Aであり、こうしたことから、地方や郊外の小都市では共働きの子育て世帯の比率が都市部より高いと考えられる。加えて、小都市Aでは世帯主以外が官公職員である割合が最も高く、安定した雇用環境で働く配偶者が比較的多い様子が読み取れる。

年間収入階級の分布には顕著な差がある。地方部ほど相対的に年収階級の低い層が多く、世帯年収700万円未満の割合は、小都市B・町村では約6割(58.4%)にのぼる。これに対し、大都市は約4割(39.0%)、東京都区部では3割未満(27.8%)である。一方、東京都区部では世帯年収1,500万円以上が13.0%と突出して高い。

この背景には、都市部ほど安定した職業に就いている人が多く、収入水準も高いことがある。実際、世帯主の正規雇用者率は小都市B・町村で83.0%だが、東京都区部や大都市では9割近く(88.9%、87.0%)にのぼる。また、従業員1,000人以上の企業に勤める割合も都市部ほど高く、東京都区部(16.9%)は小都市B・町村(6.5%)の約3倍である。一方で、官公職員の割合は地方部で高く、小都市B・町村では14.6%を占める(東京都区部では8.7%)。なお、これらの傾向は世帯主以外の就業状況にも共通して見られる。

また、持ち家率は地方部で高く、都市部で低い。最も高い小都市B・町村(88.4%)と東京都区部(77.7%)では約10ポイントの差がある。さらに持ち家の広さにも差があり、平均畳数は小都市B・町村で40.7畳、東京都区部で33.5畳となっている。

以上より、地方や郊外の小都市は、共働きの子育て世帯比率が都市部よりやや高く、持ち家率や住宅の広さでも優位にある一方、年収水準は都市部に比べて低い傾向がある。対照的に都市部では高収入層の割合が高く、就業先も大規模企業や安定した職種が多いが、住宅の取得や広さの面では地方部に劣る。こうした属性の違いは、次節で見る消費支出構造の差にも直結しており、単なる物価差や地域差だけでは説明できない「暮らし方の構造的な違い」を形づくっている。

(2025年08月15日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/14 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!