- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし

2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

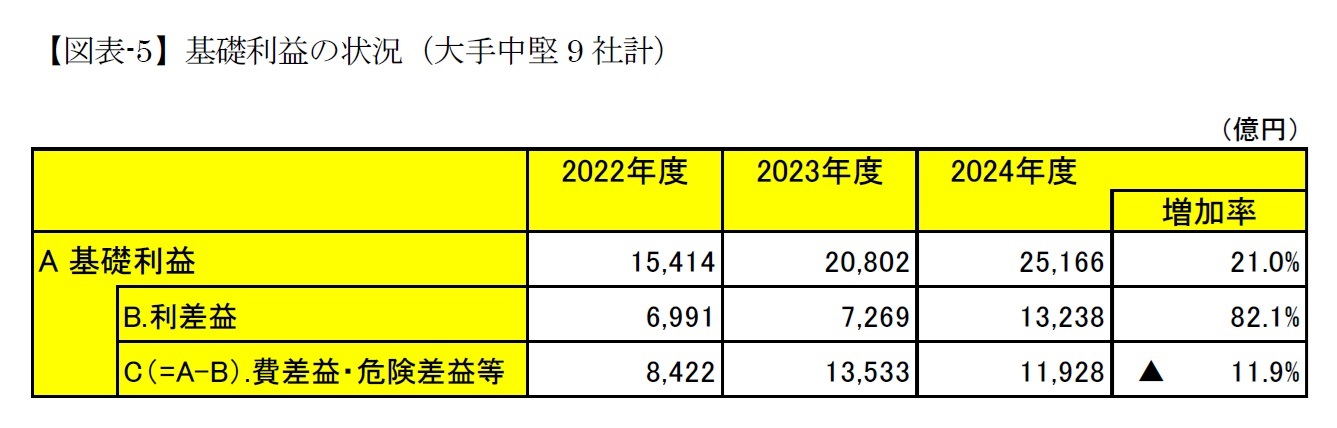

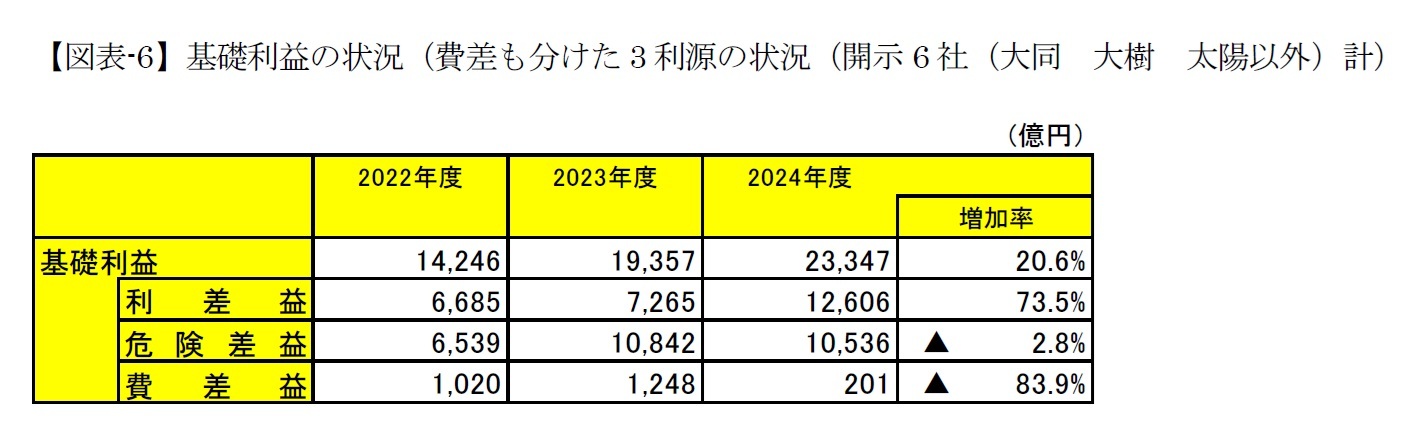

危険差益は、▲2.8%減少(前年度65.8%増加)となった。危険差は、2022年度に新型コロナによる給付金支払いの増加により大幅減少したが、2023年度にはそれがなくなって急増し、2024年度の増加率は、通常ベースに戻ったと考えられる。

ここでいう通常ベースとは、保有契約の減少傾向や、2017年の死亡表の改定(保険料の値下げ)の影響が、危険差益の減少として現れているという動向のことである。

一方、第三分野商品(医療保険)についても、新契約や保有契約の増加も落ち着いてきており、販売当初の選択効果が次第に薄れてくるのではないか(=危険差益の減少)と考えられるが、詳細は非開示のため、明確な分析は難しい。

費差益については、2023年度にはわずかに増加したものの、かつての規模や危険差・利差の水準からすると、費差はほぼないといっていい水準である。費差益は、簡単に言えば、収入保険料のうち事業費を賄うための付加保険料と、実際の事業費支出の差である。付加保険料については、過去の予定利率の引下げ、すなわち保険料の値上げを緩和するために、逆に引き下げた会社が多く、その影響で費差益が減少傾向にあると考えられる。

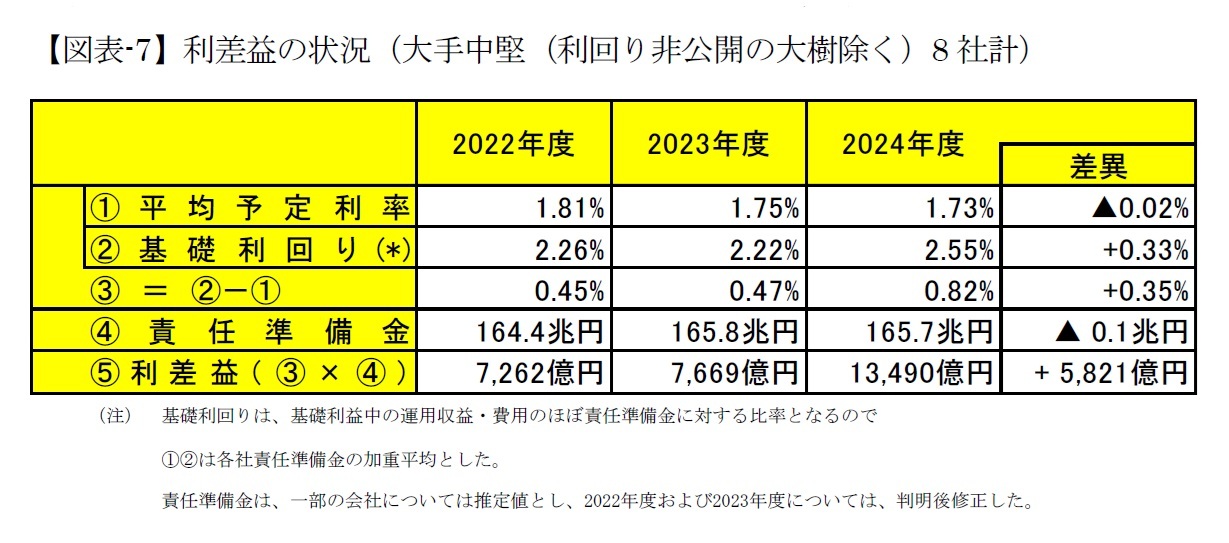

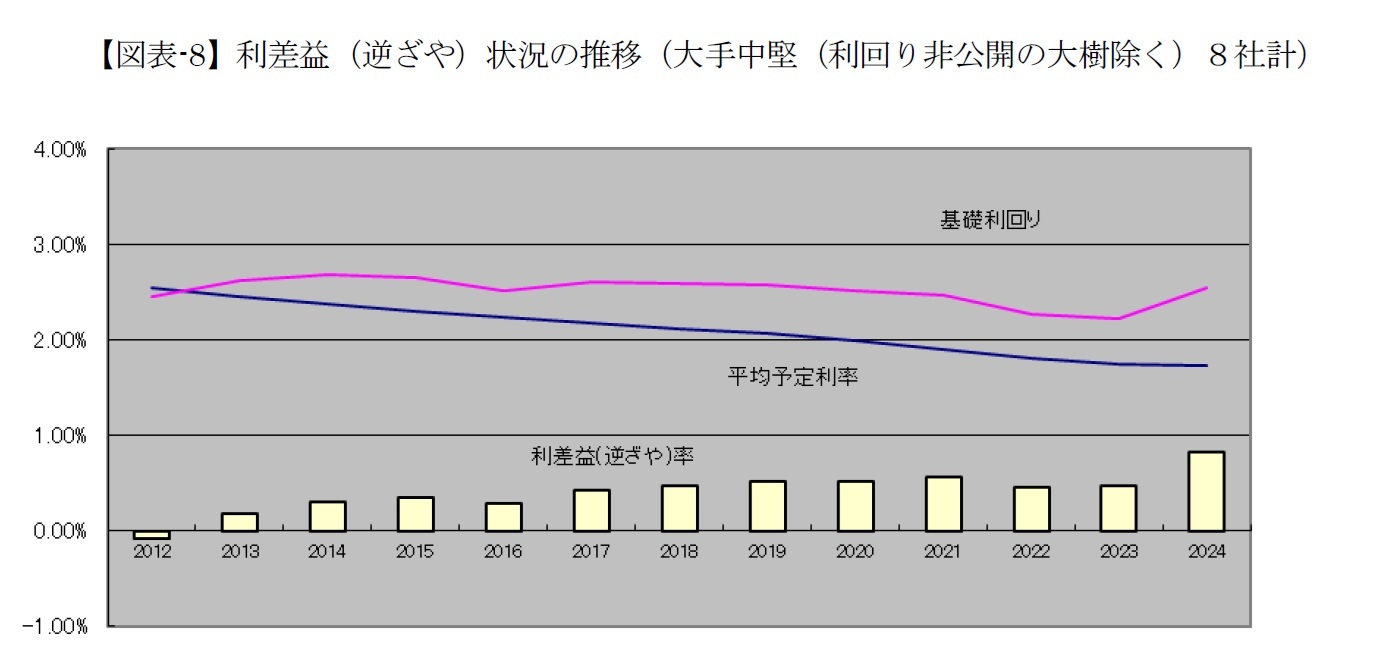

2012年度まで逆ざやであったものが、2013年度から利差益に回復し、2024年度は大樹を除く8社合計で13,490億円へと増加した(なお、一部の会社ではまだ逆ざや)。

多くの会社で、比較的高い金利と円安により、外国債券利息が増加したこと、あるいは国内の株式配当金が増加したことによるものと推測される。

運用資産の中核である国内債券に関しては、金利がこのまま徐々にでも上がってくれば、負債に適した投資対象として復活してくるので、今後期待が持てるところだろう。

一方、「平均予定利率」は、過去に契約した高予定利率契約が減少していくことにより、毎年緩やかな低下を続けている。現在の新規契約の予定利率は、1%未満であるものが主流であることから、そこに向けて、低下していくと考えられるが、何社かはわずかに上昇し始めており、下げ止まりかもしれない。あるいは今までと逆に、金利の上昇に応じて一部商品では予定利率を引き上げる会社もでてくることが考えられる。

基礎利益の動向は、危険差益や費差益では大幅な好転が見込めない中、利差益の動向次第となっているのが現状だが、経済環境に大きく左右されることもあり、将来にむけて楽観はできない。2025年度の予想としては、利差益が増加すると予想する会社、減少すると考える会社は、ほぼ同数であることをみても、正確な予想は難しいだろう。

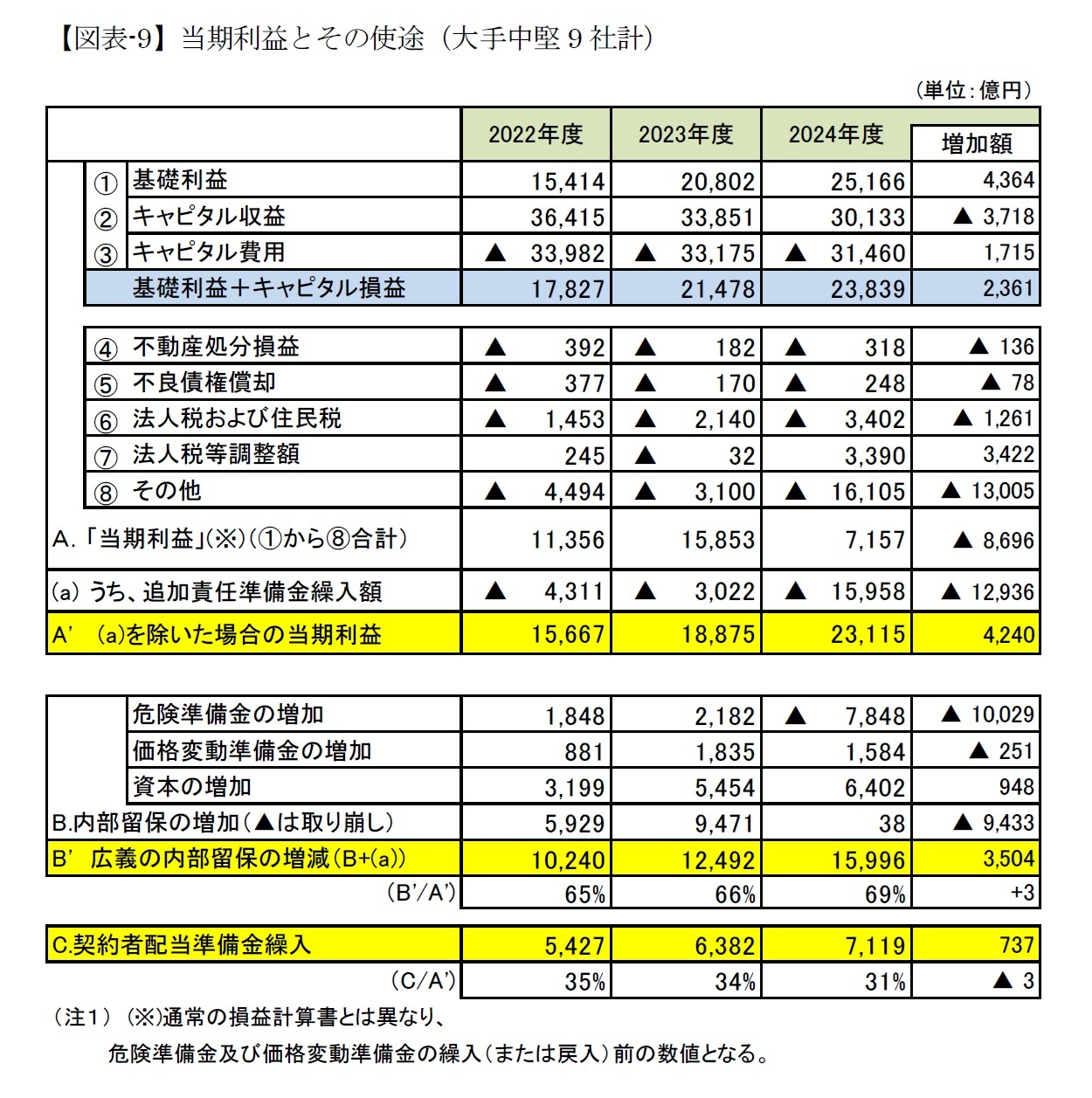

次に当期利益の動きをみる(図表-9)。

基礎利益(①)は大幅に増加、キャピタル損益(②+③)は合計で減少し、その合計で23,839億円と対前年度+2,361億円の増加となった。また、「⑧その他」のほとんどを占めるのが、追加責任準備金の繰入額であり、9社中8社が、個人年金や終身保険など貯蓄性の高い商品を対象として繰入を行なっている。

これは逆ざやに備えるため、責任準備金の評価に用いる利率を予定利率よりも低く設定することで、責任準備金を高めに評価したことによる積み増し分である。これが平均予定利率を下げる効果を発揮し、逆ざや解消の早期化に貢献してきた。

危険準備金や価格変動準備金の繰入・戻入は、基本的には保険業法に基づく統一の積立ルールに沿っているとはいえ、そのルールの範囲内での政策的な積み増しの判断の余地はある。それを見るため、これらを繰入・戻入する前のベースに修正した「当期利益」(表中(A))は前年度より▲8,696億円減少して7,157億円となっている。同じく政策要素の強い追加責任準備金を積み立てる前の状態に、さらに戻せば、23,115億円(A')と前年度より+4,240億円増加している。

一方、配当であるが、7,119億円が還元(株式会社の契約者配当を含む)されることとなり、対前年737億円増加している。

このような見方をすれば、2024年度は「実質的な利益」の69%が内部留保に、残り31%が契約者への配当にまわっているとみることができる。

(なお、ここで算出した「内部留保」からは、いずれ株主配当も支出されることも、剰余の使い方として区別する必要があろうが、持ち株会社形態の場合どう評価するかなどの考慮が必要なので、こうした表においては無視した。)

(2025年07月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/31 | 保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なしのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!