- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし

2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――保険業績(全社)

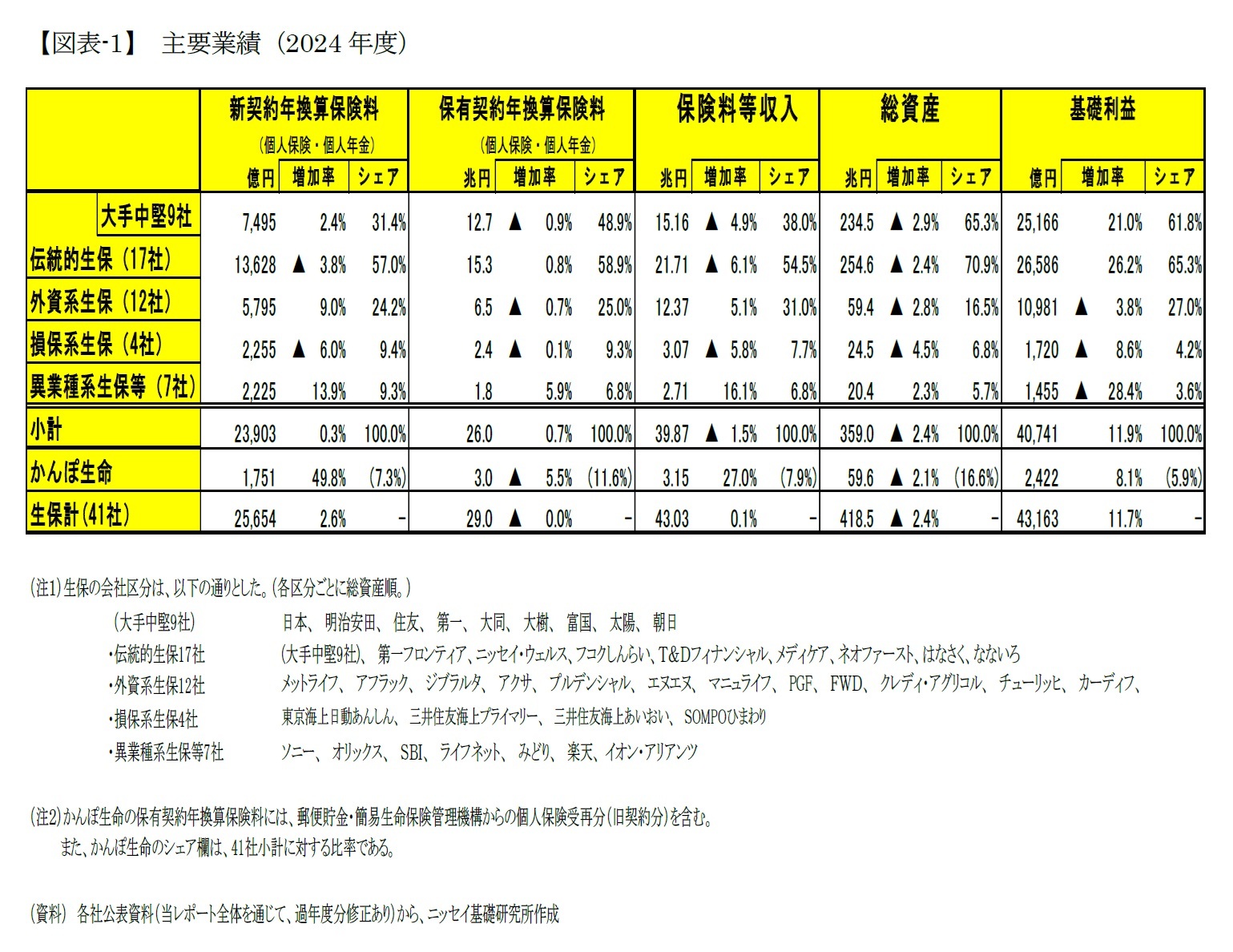

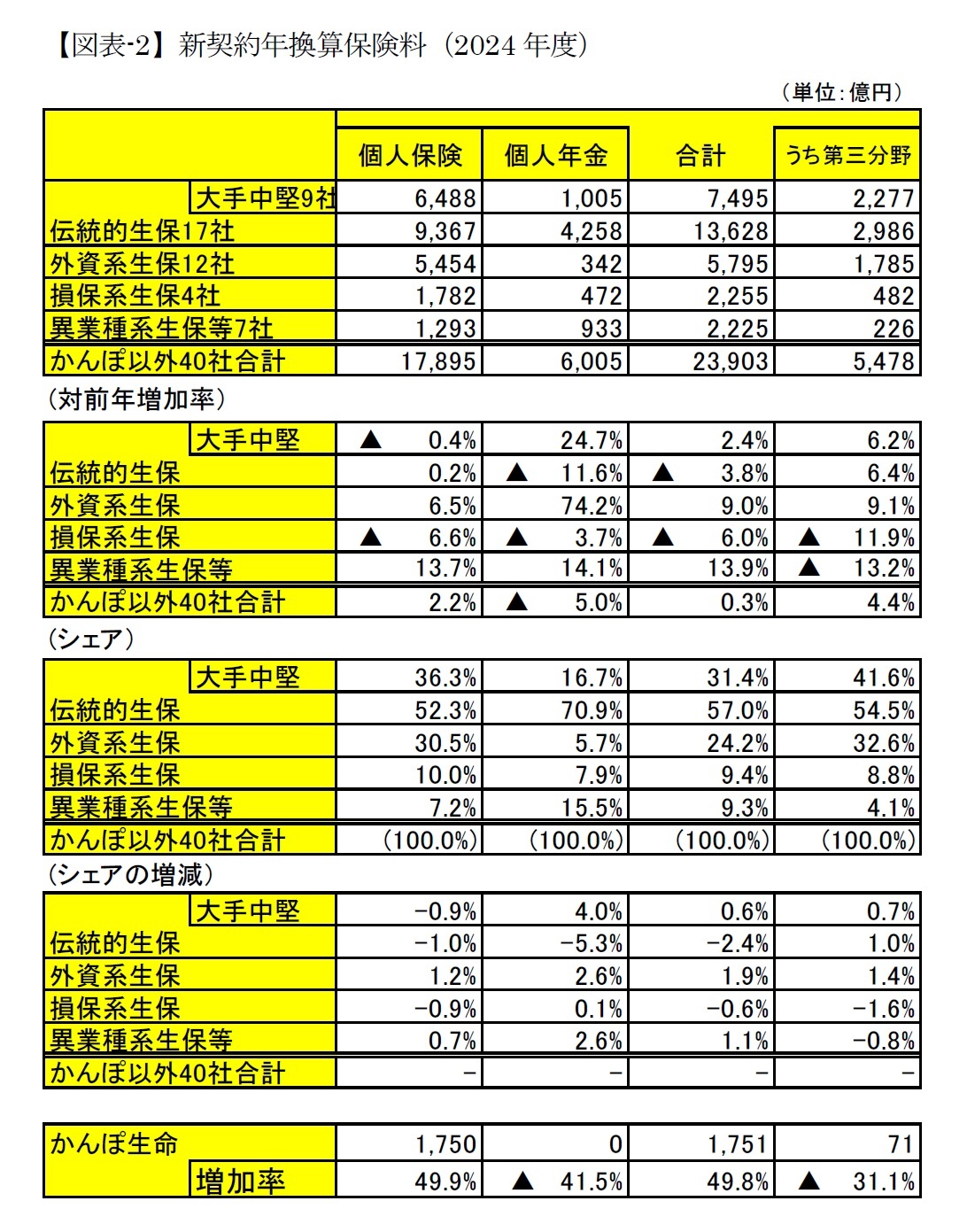

「伝統的生保」の新契約年換算保険料は、▲3.8%減少(前年度19.2%増加)となった。保有契約年換算保険料は0.8%増加(前年度2.5%増加)。以下同様に保険料ベースでの増減を示す。

「外資系生保」は、新契約が9.0%増加(前年度6.0%増加)し、保有契約は ▲0.7%減少(前年度 2.4%増加)した。

「損保系生保」は、新契約が▲6.0%減少(前年度1.0%増加)で、保有契約は▲0.1%減少(前年度 3.1%増加)となった。

「異業種系生保等」は新契約が13.9%増加(前年度17.1%増加)、保有契約は6.1%増加(前年度 5.5%増加)となった。

基礎利益(再び、図表-1を参照)は、全体では対前年度11.7%増加した。規模の大きい伝統的生保における資産運用収支が増加していることが、その他のグループにおける減少を上回っている。基礎利益が増加した会社数は、41社のうち27社である。

2――大手中堅9社の収支状況

なお、大手においては、グループ内に複数の保険会社があって、例えば、伝統的な保障・医療保険・金融機関窓販などと役割の分担がなされているようなので、収支の方も、本来はグループ連結でみるべきと考えられるが、今のところ、基礎利益をはじめとして、ほとんどの収支項目においては、グループ内の保険子会社の占める割合が小さいことや、従来からある9社単体の開示情報が比較的多いこと、から、ここでは従来通りそれぞれ単体9社でみることにしている。

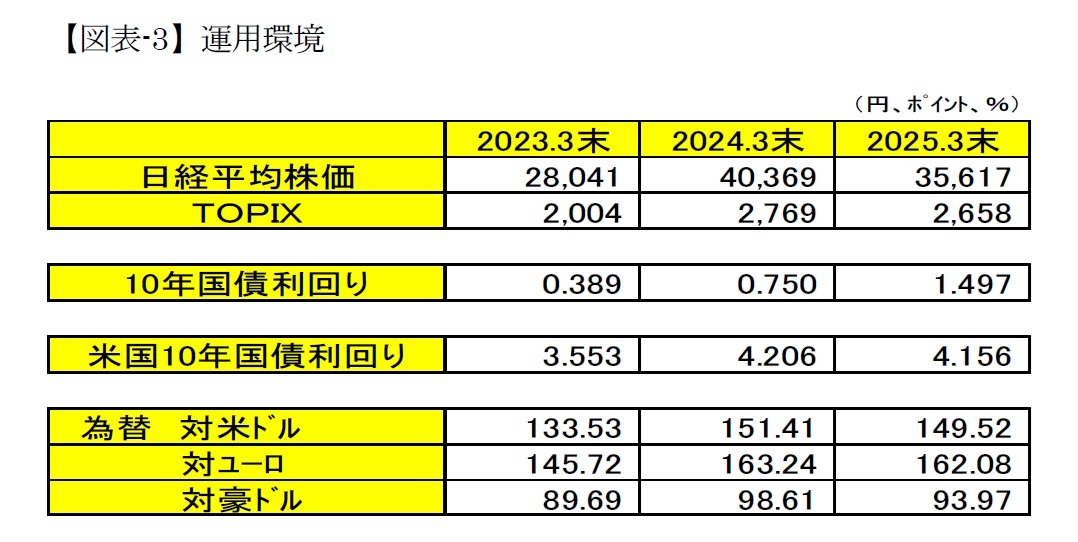

国内金利については、日銀の政策金利の段階的引き上げなどから、代表的な10年国債利回りでみると、2025.3月末には1.497%へと、上昇してきた。

為替については、欧米の政策金利の引き下げと日本の政策金利の引き上げにより、円高ドル(およびユーロ)安の方向となり、対米ドルでは2025.3月末には149.52円/ドル、対ユーロでは162.08円/ユーロとなった。従来から外貨建保険で比較的よく使われる豪ドルについても同様であった。

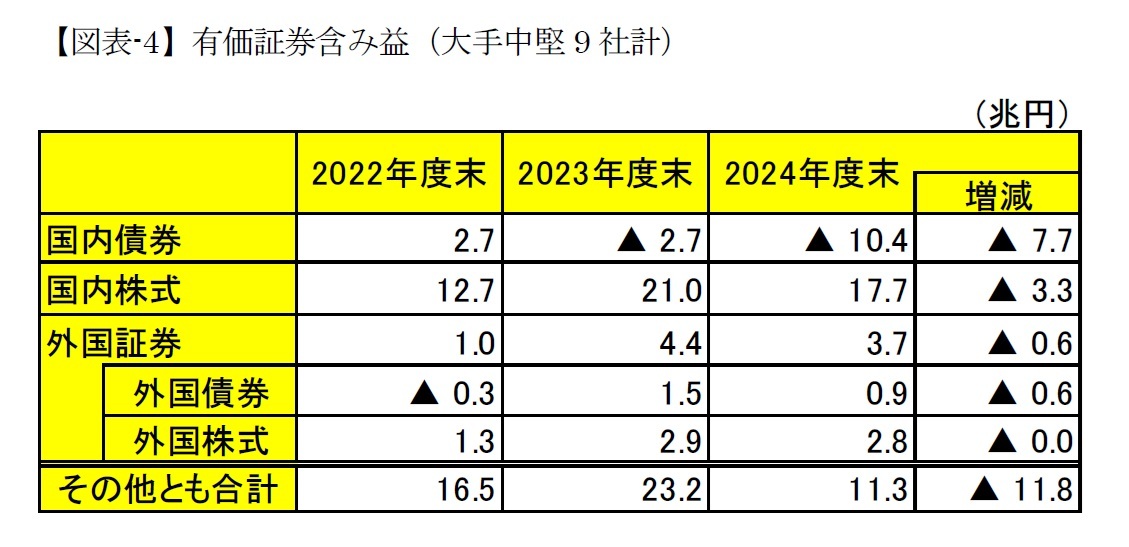

多くの生保は、従来、国内債券中心の資産運用をしてきたため、国内金利が上昇する中で、9社すべてが多額の含み損を抱える状況となっている。なお大手中堅9社に限らず、国内債券を保有する会社は全て国内債券は含み損となっている模様で、その規模は全体では約▲20兆円(2023年度末は約▲5兆円)となっている。

一方で、生命保険会社の場合、こうして資産側の債券だけみると含み損となっていても、対応する長期負債(責任準備金)の時価評価額の方が、それ以上に減少していると考えられるため、全体としては、財務状況に問題はないと思われる。(その対応状況を、定量的に評価することを試みているのが、後述する「経済価値ベースのソルベンシー指標(ESR)」であるといえる。)

(2025年07月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/31 | 保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なしのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!