- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 金価格は史上最高値を更新、まだ上昇余地はあるか?

2025年02月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(1月)

(日銀)利上げ(0.25%→0.5%)を決定

日銀は1月23日~24日に開催したMPMにおいて、政策金利の引き上げを決定し、無担保コールレート(オーバーナイト物)の誘導目標をこれまでの0.25%程度から0.5%程度へと変更した(賛成8・反対1)。中村委員は、「次回のMPMにおいて法人企業統計等で企業の稼ぐ力が高まったことを確認したうえで、変更を判断すべきである」として反対票を投じた。

また、併せて、貸出増加支援資金供給について、予定通り今年6月末をもって新規貸付けを終了する旨も決定している(年内は、満期到来額の半分を上限として、期間1年の借り換えを認める)。

声明文では、足元の経済・物価動向について、「これまで展望レポートで示してきた見通しに概ね沿って推移しており、先行き、見通しが実現していく確度は高まってきている」と前向きに評価。今後の政策運営については、従来同様、「現在の実質金利がきわめて低い水準にあることを踏まえると、今回の展望レポートで示した経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との方針が示された。

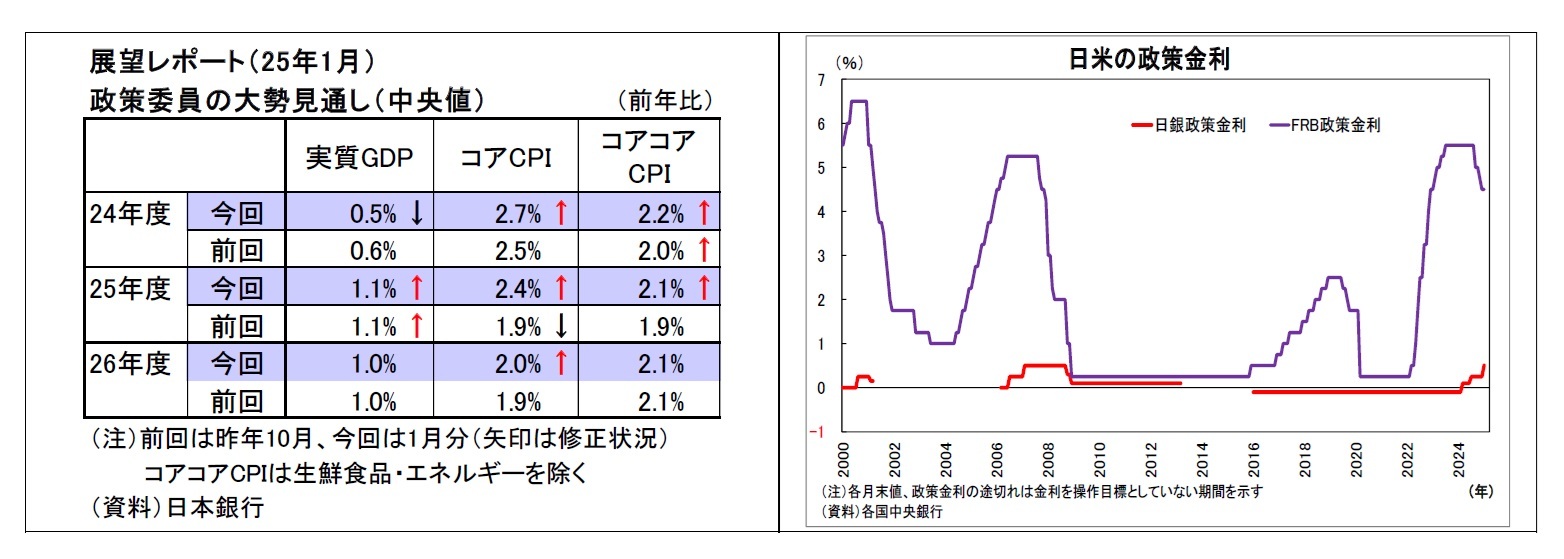

声明文と同時に公表された展望レポートでは、2026年度にかけての物価上昇率が総じて上方修正された。とりわけ、2025年度のコアCPI(除く生鮮食品)は前回10月時点の前年比1.9%から同2.4%へと大幅に引き上げられた。

会合後の植田総裁会見では、今回利上げを決定した理由について、(1)経済・物価が、これまで示してきた見通しに概ね沿って推移しており、先行き見通しが実現していく確度が高まってきていると判断したこと、(2)今春闘でしっかりとした賃上げの実施が見込まれると判断したこと、(3)米国経済がしっかりしており、トランプ大統領就任後も国際金融資本市場が全体として落ち着いていると判断したこと、(4)円安等に伴って輸入物価が上振れていること、を列挙した。

総裁は、今回の利上げの影響について、「実質金利は(中略)大幅なマイナスが続く」としたうえで、「緩和的な金融環境が維持され、引き続き経済活動をしっかりとサポートしていく」との見解を示した。

今後の利上げペースについては、「今後の経済・物価・金融情勢次第であって、予断は持っていない」、「今回の利上げの影響はどういうふうに出てくるかということも確かめつつ、今後の進め方を決めていきたい」と発言。政策の自由度を確保するためとみられるが、殆ど手がかりを与えなかった。

2025年度の物価上昇率の大幅な上方修正については、コストプッシュ的な原因によるものであるため、「今年の半ばくらいまでの上方修正で、その後は落ち着いてくる」との見通しを示した。そのうえで、「基調的な物価上昇率については、見通しに沿って緩やかに上昇し続けているという範囲にとどまっている」、「深刻なビハインド・ザ・カーブ現象(中略)というふうには今のところみていない」との認識を示した。

不透明感の強いトランプ政権の関税政策の影響に関しては、「現状では(中略)具体的にこうなりそうだということを申し上げられる段階ではない」ため、「ある程度固まり次第、私どもの見通しにもなるべくきちんと反映させ、それに応じて政策運営にも生かしていきたい」と述べた。

先行きの利上げのペースや幅に大きな影響を与える中立金利に関しては、「これまで日本銀行の分析の例としてお示ししたものは、名目では例えば1%から 2.5%くらいの間に分布しているので、0.5%という金利水準はまだ距離がある」と具体的な数字を交えつつ説明した。

これに関連して、「政策金利0.75%を壁として意識しているか」との問いに対して、総裁は「ある数字を壁として意識しているということはない」としたうえで、「何かの壁、あるいは中立金利にものすごい近づいてくる、あるいは若干上回るというようなことになれば、何らかの反応が経済の方で起こってくる」ため、「出始めくらいの段階でつかみたい」、「そういう手探りの前進を続けたい」との考えを示した。

日銀は1月23日~24日に開催したMPMにおいて、政策金利の引き上げを決定し、無担保コールレート(オーバーナイト物)の誘導目標をこれまでの0.25%程度から0.5%程度へと変更した(賛成8・反対1)。中村委員は、「次回のMPMにおいて法人企業統計等で企業の稼ぐ力が高まったことを確認したうえで、変更を判断すべきである」として反対票を投じた。

また、併せて、貸出増加支援資金供給について、予定通り今年6月末をもって新規貸付けを終了する旨も決定している(年内は、満期到来額の半分を上限として、期間1年の借り換えを認める)。

声明文では、足元の経済・物価動向について、「これまで展望レポートで示してきた見通しに概ね沿って推移しており、先行き、見通しが実現していく確度は高まってきている」と前向きに評価。今後の政策運営については、従来同様、「現在の実質金利がきわめて低い水準にあることを踏まえると、今回の展望レポートで示した経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」との方針が示された。

声明文と同時に公表された展望レポートでは、2026年度にかけての物価上昇率が総じて上方修正された。とりわけ、2025年度のコアCPI(除く生鮮食品)は前回10月時点の前年比1.9%から同2.4%へと大幅に引き上げられた。

会合後の植田総裁会見では、今回利上げを決定した理由について、(1)経済・物価が、これまで示してきた見通しに概ね沿って推移しており、先行き見通しが実現していく確度が高まってきていると判断したこと、(2)今春闘でしっかりとした賃上げの実施が見込まれると判断したこと、(3)米国経済がしっかりしており、トランプ大統領就任後も国際金融資本市場が全体として落ち着いていると判断したこと、(4)円安等に伴って輸入物価が上振れていること、を列挙した。

総裁は、今回の利上げの影響について、「実質金利は(中略)大幅なマイナスが続く」としたうえで、「緩和的な金融環境が維持され、引き続き経済活動をしっかりとサポートしていく」との見解を示した。

今後の利上げペースについては、「今後の経済・物価・金融情勢次第であって、予断は持っていない」、「今回の利上げの影響はどういうふうに出てくるかということも確かめつつ、今後の進め方を決めていきたい」と発言。政策の自由度を確保するためとみられるが、殆ど手がかりを与えなかった。

2025年度の物価上昇率の大幅な上方修正については、コストプッシュ的な原因によるものであるため、「今年の半ばくらいまでの上方修正で、その後は落ち着いてくる」との見通しを示した。そのうえで、「基調的な物価上昇率については、見通しに沿って緩やかに上昇し続けているという範囲にとどまっている」、「深刻なビハインド・ザ・カーブ現象(中略)というふうには今のところみていない」との認識を示した。

不透明感の強いトランプ政権の関税政策の影響に関しては、「現状では(中略)具体的にこうなりそうだということを申し上げられる段階ではない」ため、「ある程度固まり次第、私どもの見通しにもなるべくきちんと反映させ、それに応じて政策運営にも生かしていきたい」と述べた。

先行きの利上げのペースや幅に大きな影響を与える中立金利に関しては、「これまで日本銀行の分析の例としてお示ししたものは、名目では例えば1%から 2.5%くらいの間に分布しているので、0.5%という金利水準はまだ距離がある」と具体的な数字を交えつつ説明した。

これに関連して、「政策金利0.75%を壁として意識しているか」との問いに対して、総裁は「ある数字を壁として意識しているということはない」としたうえで、「何かの壁、あるいは中立金利にものすごい近づいてくる、あるいは若干上回るというようなことになれば、何らかの反応が経済の方で起こってくる」ため、「出始めくらいの段階でつかみたい」、「そういう手探りの前進を続けたい」との考えを示した。

(受け止めと今後の予想)

1月の利上げ決定と会見で語られた利上げの理由については概ね想定通り。今春闘での高めの賃上げ実現が見込めることや、ここで利上げを見送った場合には過度な円安が進みかねなかったことを踏まえると、合理的な判断であったと受け止めている。

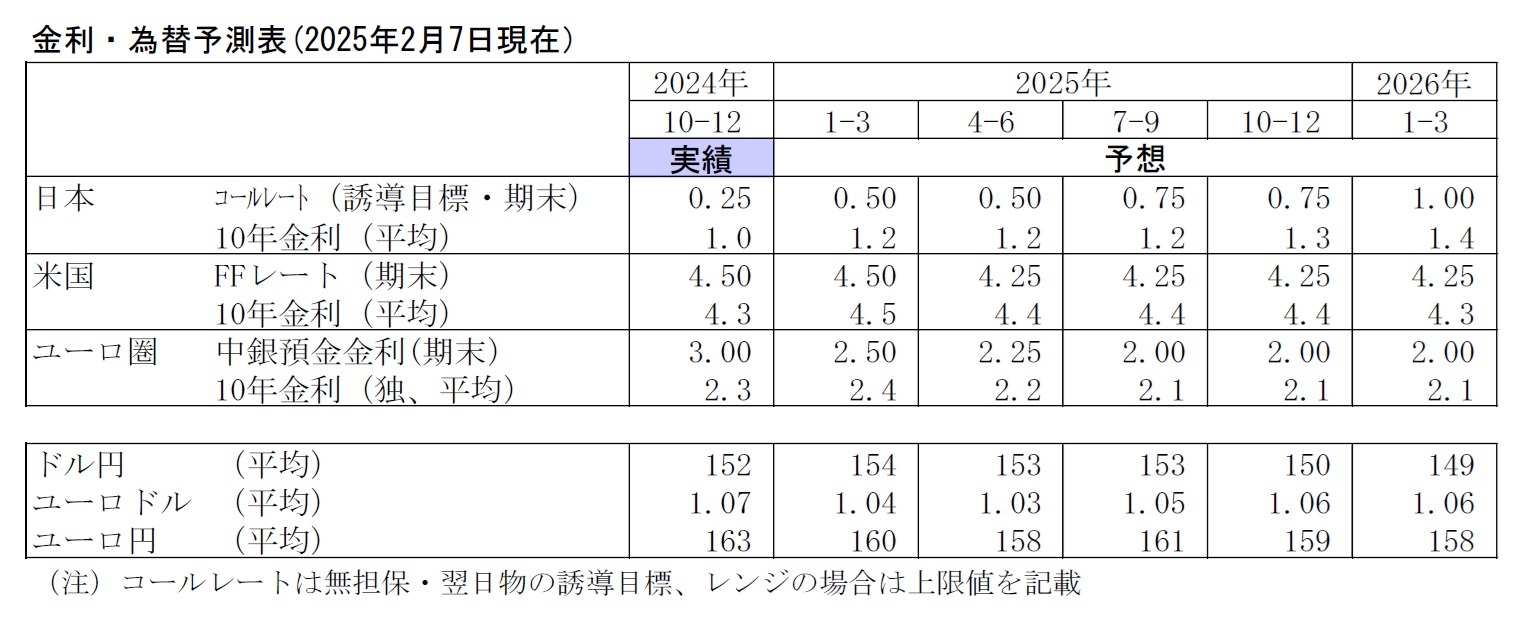

先行きについては、植田総裁が「中立金利までは相応の距離がある」と述べていることから、日銀として1.0%以上の水準に向けて、複数回の利上げを志向している印象を受けた。総裁会見では、次回利上げに踏み切る条件や利上げペースに関する手がかりは少なかったが、既往の利上げの影響を確認しつつ、当面は約半年に1度のペースで緩やかに利上げしていくと見ている。

従って、次回利上げは7月MPMを想定している。この時期になれば、参院選が終わり、今春闘での高めの賃上げが統計の数字でもある程度確認できるようになるほか、Fedの利下げ停止を受けて円安懸念が高まっている可能性もあり、追加利上げのハードルが下がると見込まれるためだ。

ただし、それより前の時点で円安が大きく進めば、利上げの時期が前倒しになり得る。次回3月はさすがに急すぎるため、最短で4月が想定される。逆に、米政権の関税引き上げ等による内外経済への悪影響に対する懸念が高まったり、参院選を受けて日本の政局が大きく混乱したりすれば、利上げ時期が7月から先送りになる可能性が高まる。

1月の利上げ決定と会見で語られた利上げの理由については概ね想定通り。今春闘での高めの賃上げ実現が見込めることや、ここで利上げを見送った場合には過度な円安が進みかねなかったことを踏まえると、合理的な判断であったと受け止めている。

先行きについては、植田総裁が「中立金利までは相応の距離がある」と述べていることから、日銀として1.0%以上の水準に向けて、複数回の利上げを志向している印象を受けた。総裁会見では、次回利上げに踏み切る条件や利上げペースに関する手がかりは少なかったが、既往の利上げの影響を確認しつつ、当面は約半年に1度のペースで緩やかに利上げしていくと見ている。

従って、次回利上げは7月MPMを想定している。この時期になれば、参院選が終わり、今春闘での高めの賃上げが統計の数字でもある程度確認できるようになるほか、Fedの利下げ停止を受けて円安懸念が高まっている可能性もあり、追加利上げのハードルが下がると見込まれるためだ。

ただし、それより前の時点で円安が大きく進めば、利上げの時期が前倒しになり得る。次回3月はさすがに急すぎるため、最短で4月が想定される。逆に、米政権の関税引き上げ等による内外経済への悪影響に対する懸念が高まったり、参院選を受けて日本の政局が大きく混乱したりすれば、利上げ時期が7月から先送りになる可能性が高まる。

3.金融市場(1月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

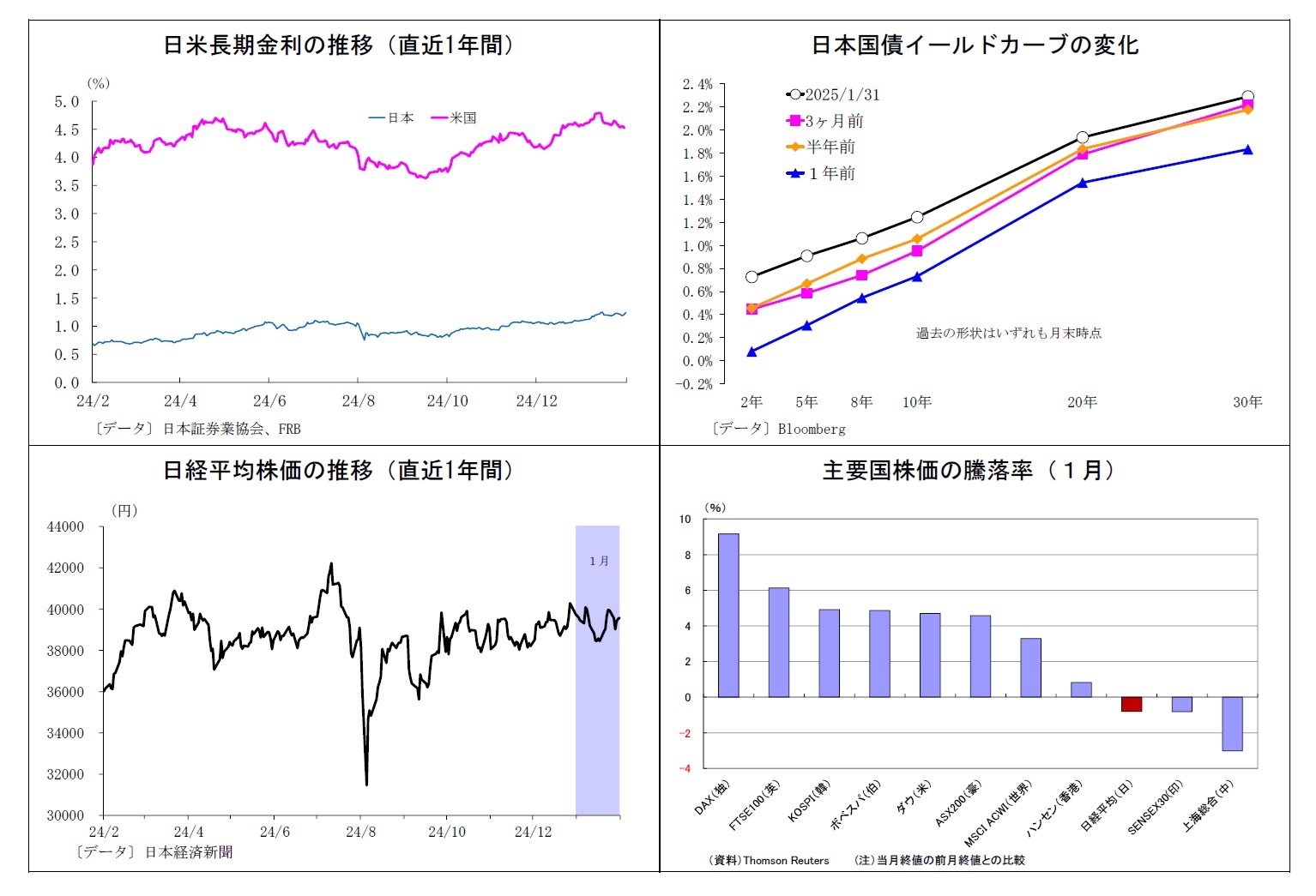

1月の動き(↗) 月初1.1%台前半でスタートし、月末は1.2%台半ばに。

月初、好調な米経済指標やトランプ政権による関税引き上げの思惑を受けた米金利上昇が波及し、10日に1.2%に上昇。中旬には正副総裁発言や観測報道による日銀の1月利上げ観測の高まりも相まって、15日には1.25%に到達した。その後は米コアCPIの予想割れや強めの国債入札、FRB高官の利下げに前向きな発言などを受けて、20日に一旦1.2%を割り込んだが、日銀の利上げ観測やトランプ米大統領による中国等に対する追加関税検討言及を受けて持ち直し、23日には1.2%台前半に戻った。日銀の利上げ決定に対する反応は限られ、月終盤には1.2%を挟む展開となったが、月末にはトランプ政権が2月よりカナダ・メキシコに対して関税を課す方針が伝わり、1.2%台半ばへ上昇して終了した。

1月の動き(↗) 月初1.1%台前半でスタートし、月末は1.2%台半ばに。

月初、好調な米経済指標やトランプ政権による関税引き上げの思惑を受けた米金利上昇が波及し、10日に1.2%に上昇。中旬には正副総裁発言や観測報道による日銀の1月利上げ観測の高まりも相まって、15日には1.25%に到達した。その後は米コアCPIの予想割れや強めの国債入札、FRB高官の利下げに前向きな発言などを受けて、20日に一旦1.2%を割り込んだが、日銀の利上げ観測やトランプ米大統領による中国等に対する追加関税検討言及を受けて持ち直し、23日には1.2%台前半に戻った。日銀の利上げ決定に対する反応は限られ、月終盤には1.2%を挟む展開となったが、月末にはトランプ政権が2月よりカナダ・メキシコに対して関税を課す方針が伝わり、1.2%台半ばへ上昇して終了した。

(ドル円レート)

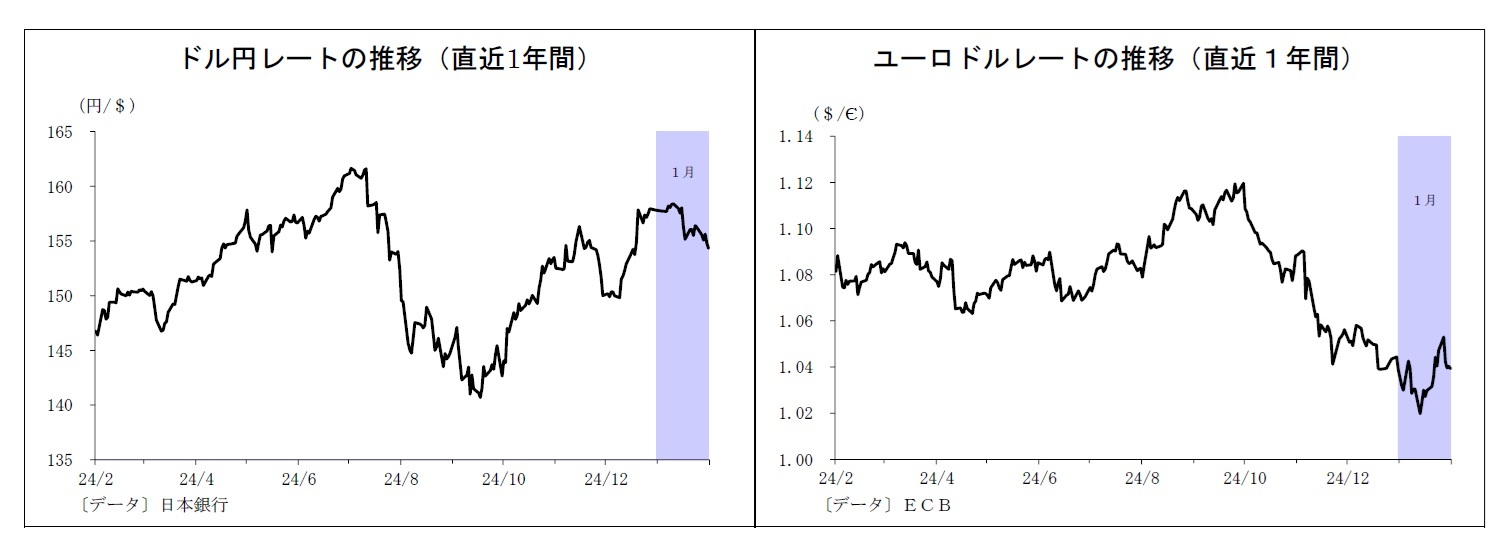

1月の動き(↘) 月初157円台後半でスタートし、月末は154円台前半に。

月初、良好な米経済指標を受けて、7日に158円台前半へ上昇。さらに、トランプ政権の関税引き上げによる米インフレ再燃観測やFRB高官による利下げに消極的な発言を受けて米金利が上昇し、10日には158円台半ばに到達した。一方、その後は正副総裁発言による日銀の1月利上げ観測や、FRB高官の利下げに前向きな発言などを受けて円が買われ、17日には155円台前半に下落。下旬にはトランプ大統領による関税引き上げを巡る言動(就任初日の関税発動を回避も中国などへの2月からの関税引き上げ検討に言及)や中国発・低コスト生成AIの影響を巡って思惑が振れ、一進一退の推移に。月の終盤には、トランプ政権が2月よりカナダ・メキシコに対して関税を課す方針が伝わり、リスクオフの円買いが優勢となったことで、月末は154円台前半に下落した。

1月の動き(↘) 月初157円台後半でスタートし、月末は154円台前半に。

月初、良好な米経済指標を受けて、7日に158円台前半へ上昇。さらに、トランプ政権の関税引き上げによる米インフレ再燃観測やFRB高官による利下げに消極的な発言を受けて米金利が上昇し、10日には158円台半ばに到達した。一方、その後は正副総裁発言による日銀の1月利上げ観測や、FRB高官の利下げに前向きな発言などを受けて円が買われ、17日には155円台前半に下落。下旬にはトランプ大統領による関税引き上げを巡る言動(就任初日の関税発動を回避も中国などへの2月からの関税引き上げ検討に言及)や中国発・低コスト生成AIの影響を巡って思惑が振れ、一進一退の推移に。月の終盤には、トランプ政権が2月よりカナダ・メキシコに対して関税を課す方針が伝わり、リスクオフの円買いが優勢となったことで、月末は154円台前半に下落した。

(ユーロドルレート)

1月の動き(↗) 月初1.03ドル台前半でスタートし、月末は1.03ドル台後半に。

月初、ユーロ圏の経済指標改善を受けて一旦上昇した後、良好な米経済指標や独経済指標の悪化、トランプ政権による関税引き上げ懸念を受けて下落し、8日には1.03ドルを割り込んだ。その後はしばらく1.02ドル台~1.03ドル付近での一進一退が続いたが、トランプ大統領による就任初日の関税引き上げが回避されたことでユーロに買戻しが入ったほか、ユーロ圏の景況感改善もあって、27日には1.05ドル台前半まで持ち直した。月の終盤には、トランプ政権による追加関税観測からリスクオフのユーロ売りが発生し、月末は1.03ドル台後半に下落して終了した。

1月の動き(↗) 月初1.03ドル台前半でスタートし、月末は1.03ドル台後半に。

月初、ユーロ圏の経済指標改善を受けて一旦上昇した後、良好な米経済指標や独経済指標の悪化、トランプ政権による関税引き上げ懸念を受けて下落し、8日には1.03ドルを割り込んだ。その後はしばらく1.02ドル台~1.03ドル付近での一進一退が続いたが、トランプ大統領による就任初日の関税引き上げが回避されたことでユーロに買戻しが入ったほか、ユーロ圏の景況感改善もあって、27日には1.05ドル台前半まで持ち直した。月の終盤には、トランプ政権による追加関税観測からリスクオフのユーロ売りが発生し、月末は1.03ドル台後半に下落して終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2025年02月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金価格は史上最高値を更新、まだ上昇余地はあるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金価格は史上最高値を更新、まだ上昇余地はあるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!