- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革議論と選挙日程の関係

コラム

2024年10月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

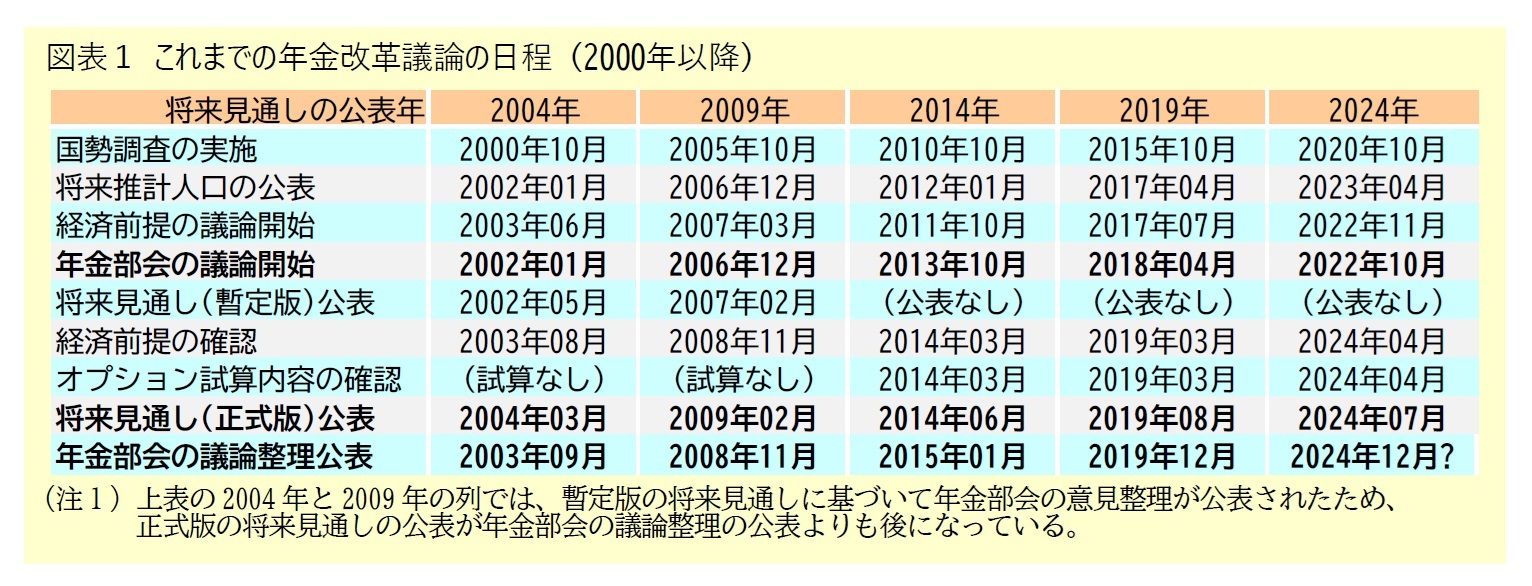

約3年ぶりとなる衆議院議員総選挙が近づいてきた。他方で、筆者の専門分野である公的年金では、次期改革に向けた審議会での議論が終盤にさしかかっている。本稿では、これまでの選挙日程と年金改革議論を振り返り、次期改革に向けた議論を展望する。

1 ―― これまでの年金改革議論と選挙の日程

他方で、衆議院議員の任期は4年であるため、少なくとも4年に1度は選挙が行われる。参議院議員の任期は6年だが、3年ごとに半数が入れ替わることが憲法で規定されているため、3年周期で選挙が行われる。また、一定の期間に行われる地方選挙の期日を統一して行う統一地方選挙は、首長や地方議会議員の任期に合わせて4年ごとに行われている。

他方で、衆議院議員の任期は4年であるため、少なくとも4年に1度は選挙が行われる。参議院議員の任期は6年だが、3年ごとに半数が入れ替わることが憲法で規定されているため、3年周期で選挙が行われる。また、一定の期間に行われる地方選挙の期日を統一して行う統一地方選挙は、首長や地方議会議員の任期に合わせて4年ごとに行われている。このように年金改革議論と主な選挙の周期は一致していないため、両者に一定の関係性はない。

今回のように審議会での年金改革議論の最中に衆院選が行われたのは、2000年の省庁再編で現在の審議会の体制になって以降では、2014年12月16日の総選挙が該当する。この時は、2014年11月16日に衆議院が解散されたが、同年11月19日に審議会(年金部会)が開催された。当時の審議会での議論は最終盤にさしかかっており、同日の審議会では、「これまでの議論の整理」と題した資料が示され、意見が交わされた3。しかし、選挙が行われた12月には審議会が開催されず、翌年1月21日に開催されて議論の整理が取りまとめられた4。

1 近年行われた例外的な時期の議論は、「社会保障と税の一体改革」の一環として行われた2011年8月から2012年4月にかけての議論である。なお、2015年12月から2016年2月にかけては、年金制度そのものではなく、年金積立金の管理運用に係る法人の在り方に関する議論が行われた。

2 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001101664.pdf

3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000065782.html

4 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000071909.pdf

2 ―― 次期改革に向けた展望

2014年の衆院選と審議会の関係を踏まえると、次の年金部会の開催は衆院選以降になる可能性が考えられる。

しかし、2014年と違い、今回は年金部会での議論が煮詰まっておらず、議論の整理までにはあと数回の開催が必要だと思われる。そのため、議論の整理が年明け以降に持ち越される可能性も十分に考えられる。

ただ、選挙によって議論整理の時期が遅れても、次期年金改革の内容は選挙結果で大きく変わらない、と筆者は考えている。

次期年金改革の第1の論点は、厚生年金の適用拡大であろう。これについては、労使や関係団体の代表が参加した懇談会が、7月に次期改革の方向性を取りまとめている。この方向性が不十分との批判はあると思われるが、関係者が一定の納得をもって取りまとめた内容を変更して法制化するのは容易ではない。このため、7月に取りまとめられた内容が法制化される可能性が高いと思われる。

第2の論点は、マクロ経済スライドの調整期間一致だと思われる。これについては、審議会において賛否がまとまっておらず、経団連も追加資料を求めて賛否を明らかにしていないが5、少なくとも自民党と立憲民主党の間には見解の大きな隔たりがないように思われる。自民党は、2019年12月に社会保障制度調査会・年金委員会・医療委員会がまとめた提言で、基礎年金(1階部分)の調整期間が厚生年金(2階部分)の調整期間より長期化することを今後の課題に挙げ、所得再分配機能が損なわれないようにすることが厚生年金の受給者にとっても重要であるとしていた6。立憲民主党は、2020年4月の衆議院厚生労働委員会で調整期間一致の試算を政府に要求し7、2024年5月の衆議院厚生労働委員会では調整期間一致や基礎年金の45年化で追加的に必要となる国庫負担の財源確保を政争の具とせず、厚労委員会に課せられた今後一年の大きな課題であるため議論していきたいと述べている8。上記以外の各党の方針は不明瞭であり、次期改革で法制化されるかは予断を許さないが、選挙結果によって議論の内容が大きく変わることはないと思われる。

他の論点についても、次期改革で法制化されるかは不透明だが、選挙結果の影響は少ないと思われる。筆者の希望的観測かもしれないが、年金改革が政争の具とならず、冷静に議論されることを期待したい。

しかし、2014年と違い、今回は年金部会での議論が煮詰まっておらず、議論の整理までにはあと数回の開催が必要だと思われる。そのため、議論の整理が年明け以降に持ち越される可能性も十分に考えられる。

ただ、選挙によって議論整理の時期が遅れても、次期年金改革の内容は選挙結果で大きく変わらない、と筆者は考えている。

次期年金改革の第1の論点は、厚生年金の適用拡大であろう。これについては、労使や関係団体の代表が参加した懇談会が、7月に次期改革の方向性を取りまとめている。この方向性が不十分との批判はあると思われるが、関係者が一定の納得をもって取りまとめた内容を変更して法制化するのは容易ではない。このため、7月に取りまとめられた内容が法制化される可能性が高いと思われる。

第2の論点は、マクロ経済スライドの調整期間一致だと思われる。これについては、審議会において賛否がまとまっておらず、経団連も追加資料を求めて賛否を明らかにしていないが5、少なくとも自民党と立憲民主党の間には見解の大きな隔たりがないように思われる。自民党は、2019年12月に社会保障制度調査会・年金委員会・医療委員会がまとめた提言で、基礎年金(1階部分)の調整期間が厚生年金(2階部分)の調整期間より長期化することを今後の課題に挙げ、所得再分配機能が損なわれないようにすることが厚生年金の受給者にとっても重要であるとしていた6。立憲民主党は、2020年4月の衆議院厚生労働委員会で調整期間一致の試算を政府に要求し7、2024年5月の衆議院厚生労働委員会では調整期間一致や基礎年金の45年化で追加的に必要となる国庫負担の財源確保を政争の具とせず、厚労委員会に課せられた今後一年の大きな課題であるため議論していきたいと述べている8。上記以外の各党の方針は不明瞭であり、次期改革で法制化されるかは予断を許さないが、選挙結果によって議論の内容が大きく変わることはないと思われる。

他の論点についても、次期改革で法制化されるかは不透明だが、選挙結果の影響は少ないと思われる。筆者の希望的観測かもしれないが、年金改革が政争の具とならず、冷静に議論されることを期待したい。

(2024年10月08日「研究員の眼」)

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革議論と選挙日程の関係】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革議論と選挙日程の関係のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!