- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 台湾問題で押さえておきたい中台の経済関係

2023年01月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――台湾問題を考える上で押さえておきたい中台の経済関係

ここもと台湾問題が世間で広く注目されるようになった。周知のとおり台湾有事のリスクは数十年前から高かった。第二次世界大戦後の中国では、蔣介石が率いる中華民国(以下台湾と称す)の軍隊と毛沢東が率いる中国共産党の軍隊が対立し内戦(第2次国共内戦)が起きた。そして1949年、毛沢東が中華人民共和国(以下中国本土と称す)を建国した一方、蒋介石は台北に「臨時首都」を遷都することとなった。それ以降、中国本土は台湾を統合しようとして三度も台湾海峡危機が発生し、台湾が中国本土を奪還しようとする動き(国光計画)が発覚したこともあった。しかし、中国本土が台湾に軍事侵攻した場合、日本はどうしたらよいのか、どんな備えが必要なのか、日本人ひとりひとりが真剣に考えるようになったのは、今回が初めてではないだろうか。ロシアがウクライナに軍事侵攻したことで現実味が増したからだろう。台湾問題を議論する上では「一国二制度」や「軍事パワーバランス」の在り方に加えて、世界が台湾に依存し過ぎた半導体製造など経済安全保障上の問題もある。そこで本稿では、その根底にある中台の経済関係を紹介することとしたい。

2――台湾の経済構造~外需依存体質で、内需はやや弱く、製造業に強み

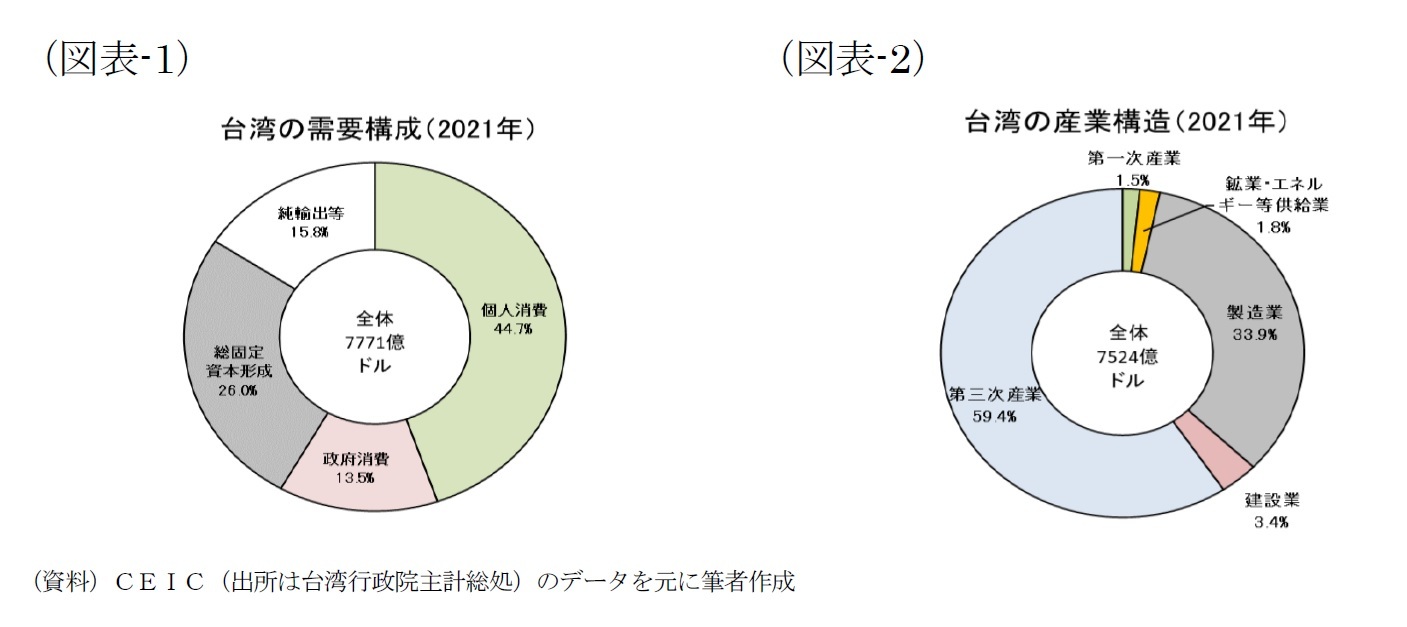

台湾経済には外需依存度が高いという特徴がある。国内総生産(GDP)の需要構成を見ると(図表-1)、個人消費は44.7%、政府消費は13.5%と、それぞれ世界平均を下回り、総固定資本形成(≒投資)も26.0%と世界平均並みで内需の弱さが目立つ。一方、純輸出(含む在庫変動)は15.8%もある。他方、台湾経済は製造業に強みがある。総付加価値(TVA≒GDP)の産業構成を見ると(図表-2)、製造業が33.0%を占め、世界平均(16.5%)の2倍もある。電子工業、情報通信、化学工業などが盛んで、特に半導体に関しては米国などからの受託生産で力を付け、世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)を擁す。そして最近では、受託生産に留まらず、より付加価値の高い設計領域にも進出し、半導体市場を支配してきた米国企業の立場を脅かすようになってきた。なお、第一次産業は1.6%と世界平均(4.5%)の3分の1、鉱業・エネルギー等供給業も2.2%と世界平均の半分以下と、食品や原油・石炭・天然ガスは輸入に依存している。

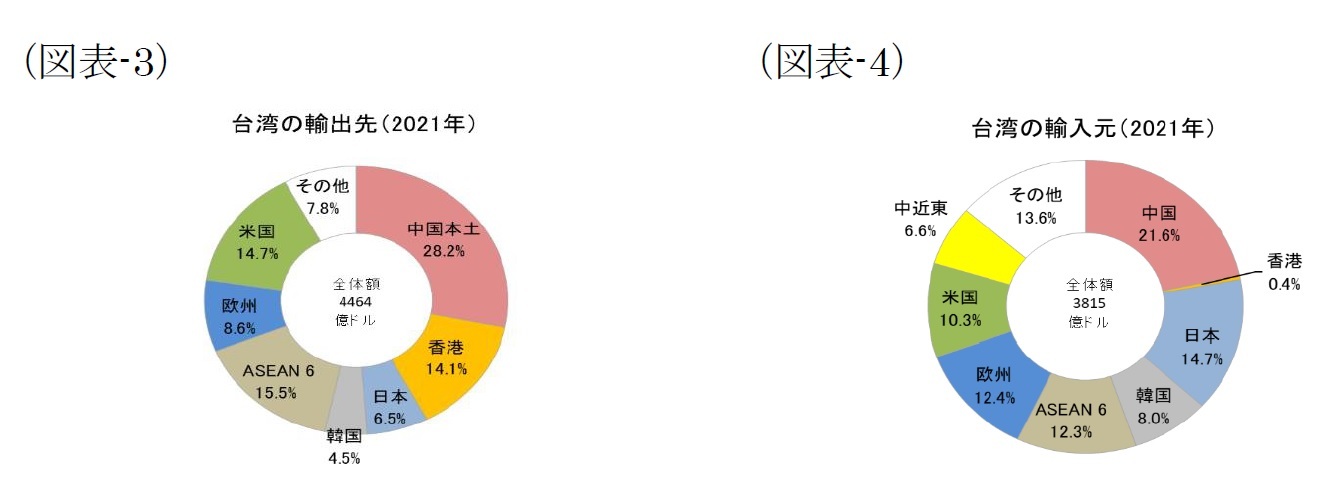

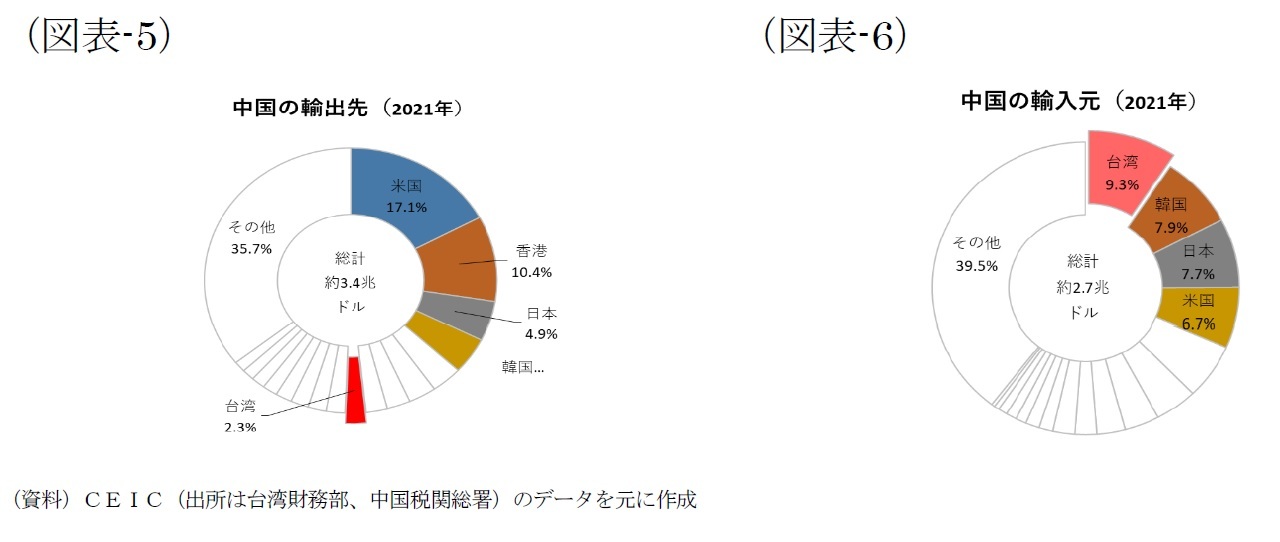

3――台湾と中国本土の貿易~両者は電気機器・部品などを盛んにやり取りする関係

それでは、台湾と中国本土はどんなモノを貿易しているのだろうか。中国本土が台湾へ輸出しているモノを見ると、「電気機器・部品」が44.8%、「工業原料類」が21.9%、「機械・部品」が14.2%で、これらを合わせると8割を超える。残る2割は「生活用品類」、「食品類」などである。一方、中国本土が台湾から輸入しているモノを見ると、「電気機器・部品」が約7割と飛び抜けている。残る3割も「工業原料類」、「機械・部品」、「精密機械・部品」がほとんどで、「輸送機械・部品」、「生活用品類」、「食品類」、「エネルギー類」はどれも1%未満でしかない。このように台湾と中国本土は「電気機器・部品」を中心に「工業原料類」、「機械・部品」、「精密機械・部品」などを盛んにやり取りする関係と言える。このことは「電気機器・部品」などを製造する供給網(サプライチェーン)が緊密に結び付いていることを示す。

4――台湾と中国本土の投資~台湾から中国本土への一方通行の色彩

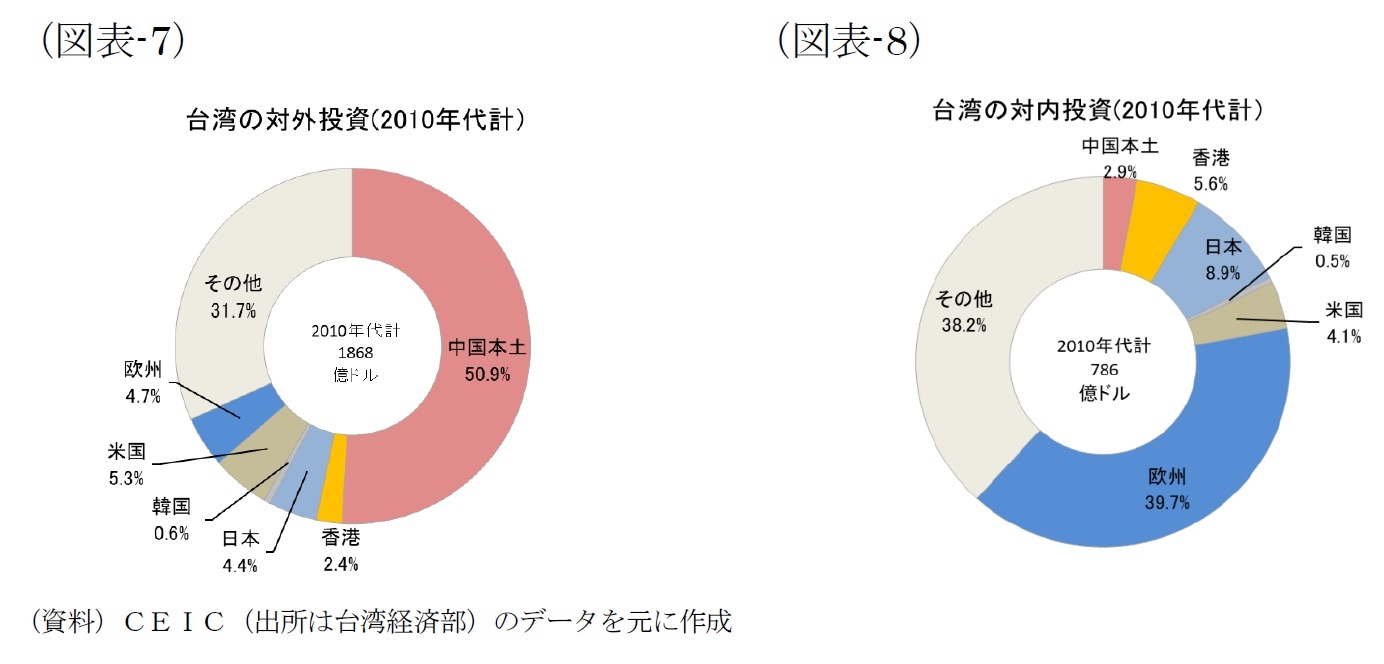

台湾にとって中国本土は極めて重要な投資先でもある。台湾の対外投資を見ると(図表-7)、中国本土への投資は2010年代計で約951億ドルと全体の5割を超えている。対米国が5.3%、対欧州が4.7%、対日本が4.4%に過ぎないことを踏まえれば突出している。中国本土にとっても台湾からの投資は重要である。日本や韓国からの投資ほどではないが、米国・ドイツと並ぶ存在感がある。そして、この台湾の対中投資が両者のサプライチェーンを緊密に結び付けた背景でもある。

一方、投資元としての中国本土は台湾にとって目立つ存在ではない。台湾の対内投資を見ると(図表-8)、中国本土からの投資は2010年代計で約23億ドルと全体の3%以下にとどまる。欧州が4割近くを占め、日本も8.9%を占める中では存在感が薄い。その背景には台湾が厳しく規制していることがある。したがって、両者の投資関係は台湾から中国本土への一方通行に近いと言える。

一方、投資元としての中国本土は台湾にとって目立つ存在ではない。台湾の対内投資を見ると(図表-8)、中国本土からの投資は2010年代計で約23億ドルと全体の3%以下にとどまる。欧州が4割近くを占め、日本も8.9%を占める中では存在感が薄い。その背景には台湾が厳しく規制していることがある。したがって、両者の投資関係は台湾から中国本土への一方通行に近いと言える。

5――台湾と中国本土の人的交流~平常時は日本と同等も、緊急時にはその重要性が垣間見られる

最後に台湾と中国本土の人的交流を確認しておきたい。両者の人的交流は言葉が通じることもあっては盛んである。台湾交通部観光局が発表した出入境の統計を見ると、コロナ前(2017年~19年の平均値)は、日本と中国本土がそれぞれ全体の4分の1を占めるトップで、香港・マカオが14.5%、韓国が7.8%などとなっていた。そしてコロナ後の2021年、台湾への出入境者はどこの国・地域からも激減したが、日本が4.8%と大きくシェアを落とした一方、中国本土は28.4%とシェアを増やした。台湾と中国本土の人的交流はこうした緊急事態下でも完全には止め切れない重要性があるのだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年01月31日「基礎研レター」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【台湾問題で押さえておきたい中台の経済関係】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

台湾問題で押さえておきたい中台の経済関係のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!