- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 菅政権下での金融市場の振り返りと岸田新政権への示唆

2021年10月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2. 日銀金融政策(9月):自民党総裁選に絡む質問が相次ぐ

(日銀)現状維持

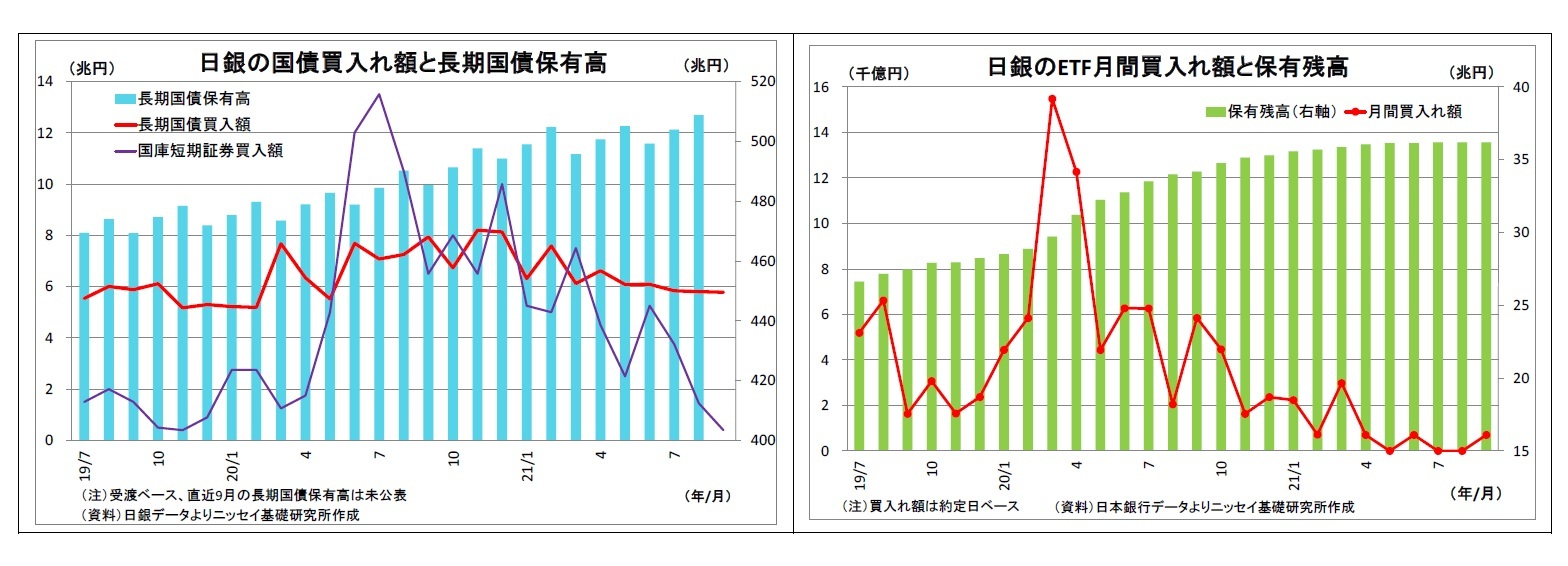

日銀は9月21日~22日に開催した金融政策決定会合において、金融政策の現状維持を決定した。長短金利操作、資産買入れ方針ともに前回から変更なしであった。

声明文における景気の総括判断は、「(内外における新型コロナウイルス感染症の影響から)引き続き厳しい状態にあるが、基調としては持ち直している」に維持された。個別項目では、輸出・生産について、「一部に供給制約の影響を受けつつも、増加を続けている」(前回は「着実な増加を続けている」)とトーンダウンされた一方、住宅投資は上方修正された。先行きにかけての経済回復・物価上昇シナリオは不変であった。

なお、今回は、前回会合において骨子素案が公表された「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション(気候変動対応オペ)」について、その詳細が決定され、公表された。初回のオペは12 月下旬にオファーされ、それ以降は原則として年2回のオペが実施される予定。

会合後の会見で、黒田総裁は、まず、足元の景気について、「個人消費は、飲食・宿泊等のサービス消費における下押し圧力が依然として強く、引き続き足踏み状態」だが、「企業部門では、輸出や生産の増加を受けて収益が改善し、それが設備投資の持ち直しにつながるという、いわゆる前向きの循環メカニズムが働いて」おり、「景気の持ち直し基調は維持されている」との認識を示した。また、先行きについても、「ワクチンの接種率は既に欧米並みに高まってきており、感染抑制と消費活動の両立がより容易になっていけば、個人消費は、ペントアップ需要にも支えられて、再び持ち直していく可能性が高い」との見方を示した。世界的に生産の抑制要因となっている半導体不足については生産復旧の動きに触れ、「このまま何カ月も続いていくということではないだろう」と述べた。

今回は自民党総裁選の直前のタイミングということで、同総裁選に絡む質問が相次ぎ、新政権発足による金融政策への影響に対する関心の高さがうかがわれた。

同総裁選候補者(名指しはしていないが高市氏のこと)から「日銀は雇用をもっとしっかりみてほしい」との意見が出ていることについて問われた場面では、黒田総裁は「候補者の見解について何か私からコメントすることはあまり適当ではないので、差し控えたい」と前置きしたうえで、「(日銀の)一義的な目標は物価の安定だけれども、雇用を含めて国民経済が健全に発展するような状況を目指すということは、ある意味で日本銀行法も述べている通り」と、既に暗黙的な目標として組み込まれていることを指摘した。

また、政府財政と日銀の大規模国債買入れについて問われた際には、「日本銀行の金融政策は、あくまでも日本銀行法に定められている物価の安定と金融システムの安定を目指して行っており、政府の借金を助けるという目的で行っているわけではない」ものの、「財政政策と金融政策の協調というかポリシーミックスが行われていることは事実」と、従来通りの説明を繰り返した。

政府の方から「共同声明」の修正について議論の打診があった場合の対応を問われた場面では、直接的な回答を避けた。

なお、気候変動対応オペの利用見込みについては、「気候変動対応は、ある意味まだ始まったばかりなので、いきなり巨額のものが出てくるとは思いない」ものの、「今後 10 年間続けることになっているため、最終的にはかなりの規模になる」との見通しを示した。

日銀は9月21日~22日に開催した金融政策決定会合において、金融政策の現状維持を決定した。長短金利操作、資産買入れ方針ともに前回から変更なしであった。

声明文における景気の総括判断は、「(内外における新型コロナウイルス感染症の影響から)引き続き厳しい状態にあるが、基調としては持ち直している」に維持された。個別項目では、輸出・生産について、「一部に供給制約の影響を受けつつも、増加を続けている」(前回は「着実な増加を続けている」)とトーンダウンされた一方、住宅投資は上方修正された。先行きにかけての経済回復・物価上昇シナリオは不変であった。

なお、今回は、前回会合において骨子素案が公表された「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション(気候変動対応オペ)」について、その詳細が決定され、公表された。初回のオペは12 月下旬にオファーされ、それ以降は原則として年2回のオペが実施される予定。

会合後の会見で、黒田総裁は、まず、足元の景気について、「個人消費は、飲食・宿泊等のサービス消費における下押し圧力が依然として強く、引き続き足踏み状態」だが、「企業部門では、輸出や生産の増加を受けて収益が改善し、それが設備投資の持ち直しにつながるという、いわゆる前向きの循環メカニズムが働いて」おり、「景気の持ち直し基調は維持されている」との認識を示した。また、先行きについても、「ワクチンの接種率は既に欧米並みに高まってきており、感染抑制と消費活動の両立がより容易になっていけば、個人消費は、ペントアップ需要にも支えられて、再び持ち直していく可能性が高い」との見方を示した。世界的に生産の抑制要因となっている半導体不足については生産復旧の動きに触れ、「このまま何カ月も続いていくということではないだろう」と述べた。

今回は自民党総裁選の直前のタイミングということで、同総裁選に絡む質問が相次ぎ、新政権発足による金融政策への影響に対する関心の高さがうかがわれた。

同総裁選候補者(名指しはしていないが高市氏のこと)から「日銀は雇用をもっとしっかりみてほしい」との意見が出ていることについて問われた場面では、黒田総裁は「候補者の見解について何か私からコメントすることはあまり適当ではないので、差し控えたい」と前置きしたうえで、「(日銀の)一義的な目標は物価の安定だけれども、雇用を含めて国民経済が健全に発展するような状況を目指すということは、ある意味で日本銀行法も述べている通り」と、既に暗黙的な目標として組み込まれていることを指摘した。

また、政府財政と日銀の大規模国債買入れについて問われた際には、「日本銀行の金融政策は、あくまでも日本銀行法に定められている物価の安定と金融システムの安定を目指して行っており、政府の借金を助けるという目的で行っているわけではない」ものの、「財政政策と金融政策の協調というかポリシーミックスが行われていることは事実」と、従来通りの説明を繰り返した。

政府の方から「共同声明」の修正について議論の打診があった場合の対応を問われた場面では、直接的な回答を避けた。

なお、気候変動対応オペの利用見込みについては、「気候変動対応は、ある意味まだ始まったばかりなので、いきなり巨額のものが出てくるとは思いない」ものの、「今後 10 年間続けることになっているため、最終的にはかなりの規模になる」との見通しを示した。

(今後の予想)

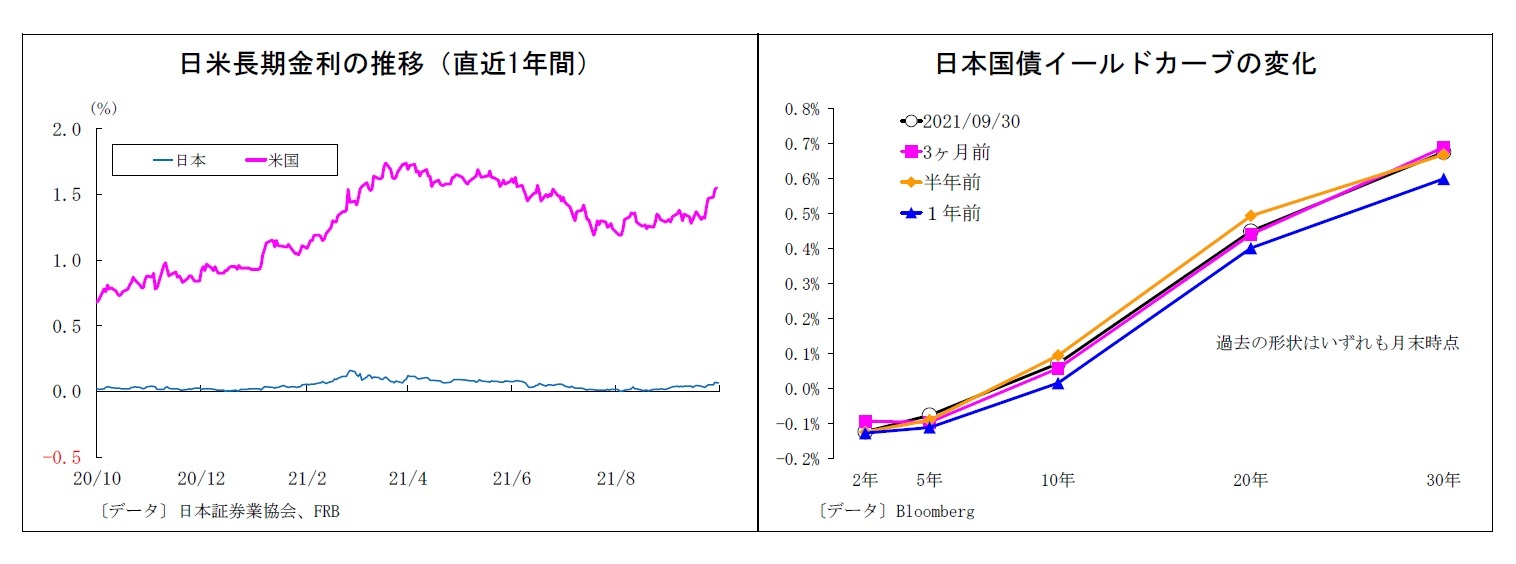

今後の金融政策に関しては、しばらく現状維持が続くと予想される。物価目標達成が見通せない一方で追加緩和余地が乏しく身動きが取りづらいうえ、デルタ株を中心とするコロナの感染動向やワクチン接種の効果、行動制限措置緩和の影響等を見定めるべく、日銀は様子見姿勢に徹すると見込まれるためだ。岸田新政権が大規模な金融緩和路線の継続を支持する姿勢を示していることもあり、日銀は「強力な金融緩和を粘り強く続けていく」という建前を掲げながら、現状維持を続けるだろう。金利の膠着が長期化するなど、副作用の緩和が十分に見られない場合には、政策をさらに微調整する可能性が出てくるが、緩和の大枠に影響はない。

なお、3月の政策修正の一環として、長短金利引き下げの影響を緩和するための「貸出促進付利制度」が導入されたが、同制度によって金利引き下げ時の副作用(金融機関収益への悪影響)を全て吸収できるわけではないため、長短金利引き下げのハードルは引き続き高い。引き下げは円高が大幅に進む場合などに限られるだろう。

今後の金融政策に関しては、しばらく現状維持が続くと予想される。物価目標達成が見通せない一方で追加緩和余地が乏しく身動きが取りづらいうえ、デルタ株を中心とするコロナの感染動向やワクチン接種の効果、行動制限措置緩和の影響等を見定めるべく、日銀は様子見姿勢に徹すると見込まれるためだ。岸田新政権が大規模な金融緩和路線の継続を支持する姿勢を示していることもあり、日銀は「強力な金融緩和を粘り強く続けていく」という建前を掲げながら、現状維持を続けるだろう。金利の膠着が長期化するなど、副作用の緩和が十分に見られない場合には、政策をさらに微調整する可能性が出てくるが、緩和の大枠に影響はない。

なお、3月の政策修正の一環として、長短金利引き下げの影響を緩和するための「貸出促進付利制度」が導入されたが、同制度によって金利引き下げ時の副作用(金融機関収益への悪影響)を全て吸収できるわけではないため、長短金利引き下げのハードルは引き続き高い。引き下げは円高が大幅に進む場合などに限られるだろう。

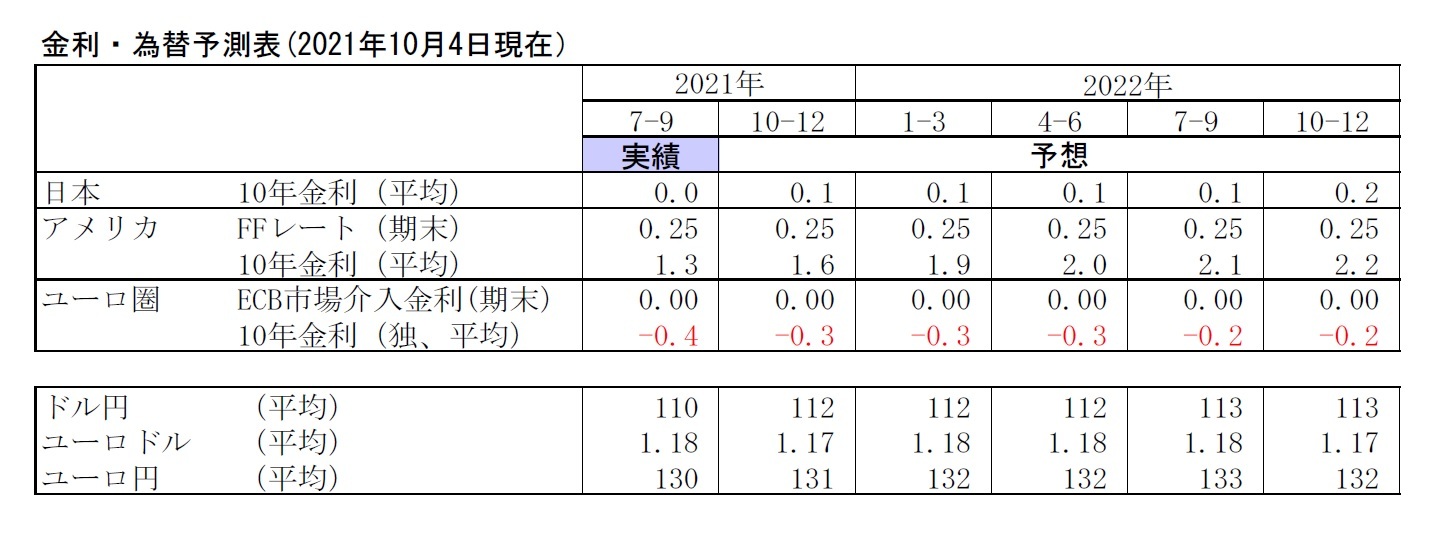

3. 金融市場(9月)の振り返りと予測表

(ドル円レート)

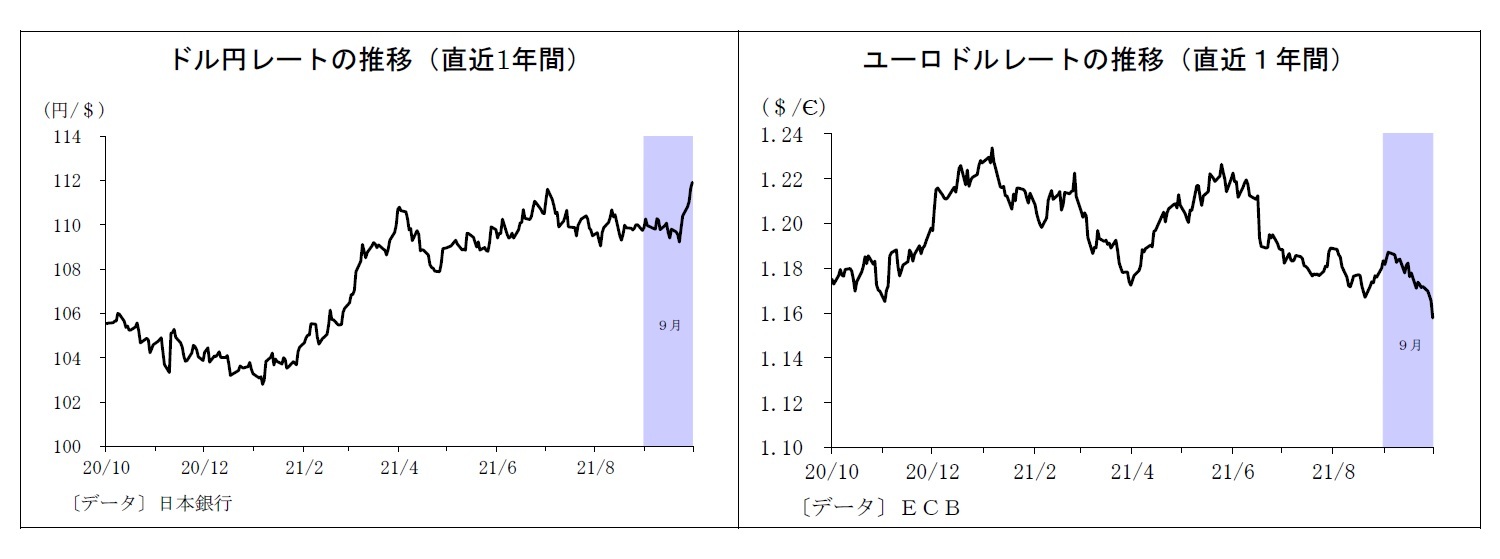

9月の動き 月初110円台前半でスタートし、月末は111円台後半に。

月初、菅首相の自民党総裁選不出馬を受けた先行き不透明感から一旦円が買われる場面があり、3日に109円台後半に。以降、109円台後半から110円台前半での狭いレンジでの推移が続く。その後、米CPIが予想を下回ったことを受けて、15日に109円台半ばへ下落。その後も中国不動産大手の資金繰り懸念からリスクオフの円買いが入りやすい地合いとなり、しばらく109円台での推移が続いた。下旬にはタカ派的な米FOMC結果を受けて米長期金利が上昇に向かったことでドル高圧力が高まり、28日には111円に。29日の自民党総裁選の影響が限定的となるなかドル高の流れは続き、月末は111円台後半で着地した。

9月の動き 月初110円台前半でスタートし、月末は111円台後半に。

月初、菅首相の自民党総裁選不出馬を受けた先行き不透明感から一旦円が買われる場面があり、3日に109円台後半に。以降、109円台後半から110円台前半での狭いレンジでの推移が続く。その後、米CPIが予想を下回ったことを受けて、15日に109円台半ばへ下落。その後も中国不動産大手の資金繰り懸念からリスクオフの円買いが入りやすい地合いとなり、しばらく109円台での推移が続いた。下旬にはタカ派的な米FOMC結果を受けて米長期金利が上昇に向かったことでドル高圧力が高まり、28日には111円に。29日の自民党総裁選の影響が限定的となるなかドル高の流れは続き、月末は111円台後半で着地した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年10月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【菅政権下での金融市場の振り返りと岸田新政権への示唆】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

菅政権下での金融市場の振り返りと岸田新政権への示唆のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!