- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 直前に迫る、ベビーブーム世代の大量退職と年金問題(中国)

2021年08月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2022年以降、1963年をピークとするベビーブーム世代が大量退職へ

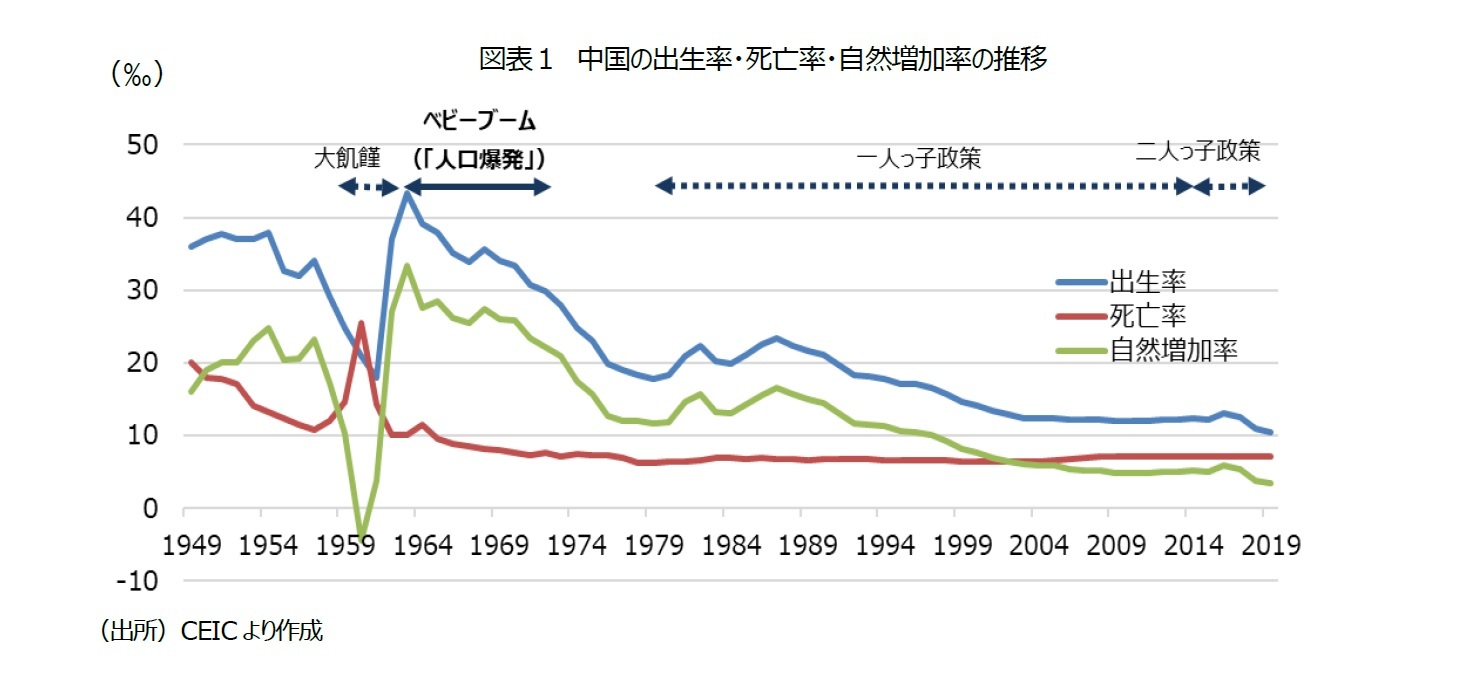

中国の建国以降、出生率が歴代でピークの1963年の出生数は2900万人を超え、1973年までの10年間は2500万人を上回るペースで推移している。公的年金制度の主務官庁である人力資源社会保障部は、「2021年から2025年の第14次5ヵ年計画中の5年間において、新たに増加する定年退職者数は4,000万人を超え、それによる生産年齢人口の減少は3,500万人と見込んでいる。社会保障制度の持続可能性にとって大きな挑戦となる」とした1。

中国は今後5~10年で、ベビーブーム世代の大量退職、生産年齢人口の更なる減少、総人口の減少、出生率の低迷といった人口問題が一気に押し寄せることになる。現在はその入口に立っていると言えよう。

1 人力資源社会保障部「人力資源社会保障部関于印発人力資源和社会保障事業発展“十四五”規画的通知」、2021年6月29日

中国は今後5~10年で、ベビーブーム世代の大量退職、生産年齢人口の更なる減少、総人口の減少、出生率の低迷といった人口問題が一気に押し寄せることになる。現在はその入口に立っていると言えよう。

1 人力資源社会保障部「人力資源社会保障部関于印発人力資源和社会保障事業発展“十四五”規画的通知」、2021年6月29日

2――2020年、年金扶養率は1.57まで縮小。ベビーブーム世代の定年退職は年金積立金の余裕度が低い地域を直撃。

ベビーブーム世代の大量退職の影響は、年金制度にも及ぶことになる。

清華大学と民生銀行による研究報告書『第三の柱と年金研究報告』によると、2020年、都市部において高齢者1人を現役世代2.37人で支えているのに対して、2025年にはそれが1.82人まで縮小、更に2030年は1.48人、2035年には1.27人まで縮小すると推算している。

中国の都市部の就労者を対象とした年金制度(都市職工年金)2は賦課方式をメインとしている点からも、特にその影響を受けると考えらえる。2020年時点の都市職工年金の扶養率(一人の受給権者を、何人の現役世代で支えているか)はすでに1.57(全国平均)まで縮小している3。

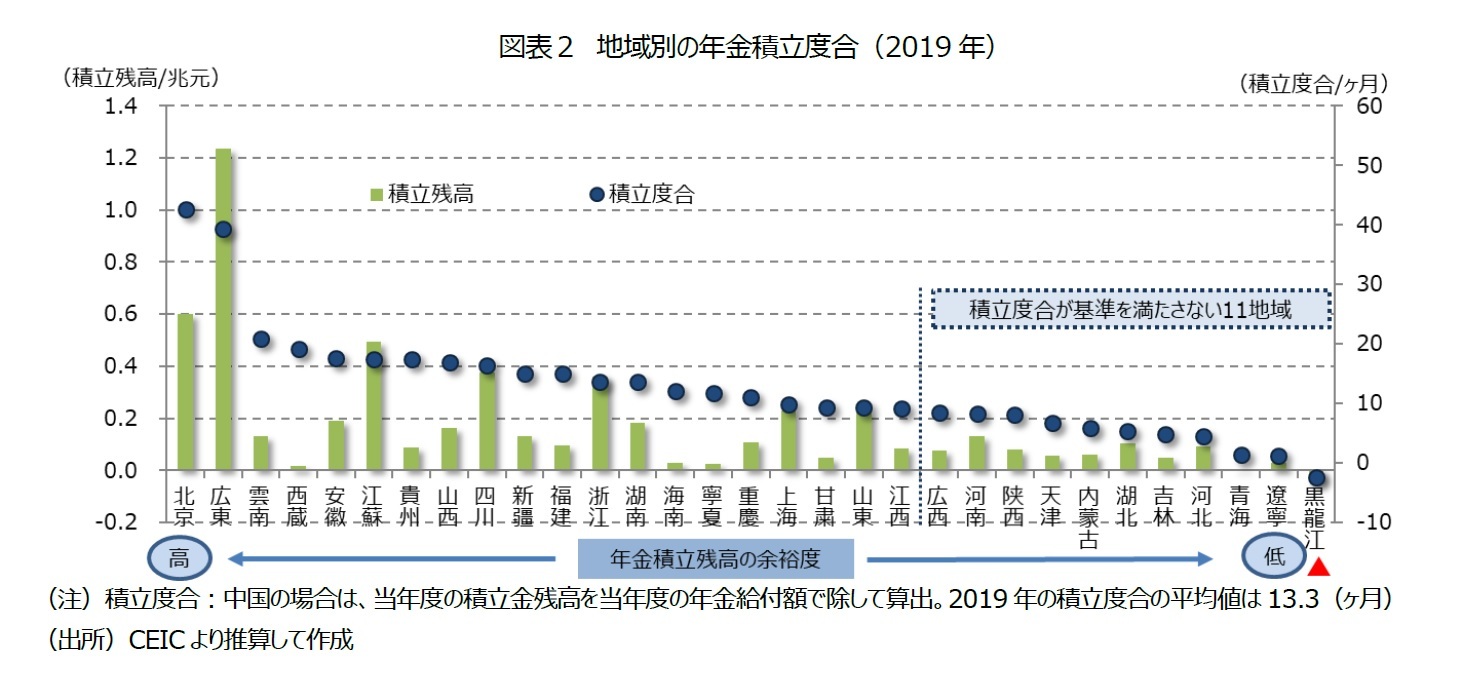

中国は各市が制度を管轄し、年金積立金についてはその上の省単位で管轄をしており、基本的には地方政府がその運営を担っている。全国平均では1人の受給権者を1.57人の現役世代で支えている状況にあるが、それぞれの地方政府の高齢化率、扶養率は大きく異なっている。今後、ビーブーム世代の大量退職が進めば、年金の単年度収支が悪化し、積立金の余裕が低い地域を直撃、赤字に転落する地域が増加する可能性もある(図表2)。

清華大学と民生銀行による研究報告書『第三の柱と年金研究報告』によると、2020年、都市部において高齢者1人を現役世代2.37人で支えているのに対して、2025年にはそれが1.82人まで縮小、更に2030年は1.48人、2035年には1.27人まで縮小すると推算している。

中国の都市部の就労者を対象とした年金制度(都市職工年金)2は賦課方式をメインとしている点からも、特にその影響を受けると考えらえる。2020年時点の都市職工年金の扶養率(一人の受給権者を、何人の現役世代で支えているか)はすでに1.57(全国平均)まで縮小している3。

中国は各市が制度を管轄し、年金積立金についてはその上の省単位で管轄をしており、基本的には地方政府がその運営を担っている。全国平均では1人の受給権者を1.57人の現役世代で支えている状況にあるが、それぞれの地方政府の高齢化率、扶養率は大きく異なっている。今後、ビーブーム世代の大量退職が進めば、年金の単年度収支が悪化し、積立金の余裕が低い地域を直撃、赤字に転落する地域が増加する可能性もある(図表2)。

図表2は、都市職工年金の積立残高の余裕度である積立度合と積立金額を地域別に示したものである。中国における積立度合は当年度の積立金残高を当年度の年金給付額で除して算出される。それに基づくと、2019年時点で最低基準とされる積立度合9ヶ月を下回る地域が11地域あり、すでに全体の1/3を占めている。一方、積立金額が大きい地域を見ると、例えば広東省が挙げられる。広東省では若年層を中心に人口の流動が大きく、広東省以外に転職をする場合、積み立てた保険料を全額持ち出せないことからも、積立金が積み上がりやすい構造となっている。ただし、2018年から開始されている高齢化率が低い地域から高い地域への財源移転による支出の増加が、これまで積立金額の大きかった地域に影響を及ぼしており、積立度合は全体的に低下傾向にある。

加えて、社会のデジタル化、働き方の多様化、新型コロナの影響から、若年層を中心に雇用の流動化やそれによる社会保険への未加入も問題となっている。ベビーブーム世代の大量退職による年金積立金への影響は、図表2の積立度合の低い地域に向かって大きなものとなるが、中長期的に考えれば、積立度合が高い地域においても新たなリスクを抱えている状況にあると言えよう。

2 中国の都市部の就労者を対象とした都市職工年金は2階構造となっており、1階部分が基礎年金(賦課方式)、2階部分が個人勘定での積立て(積立方式)となっている。年金支給に際しては、1階部分の基本年金に加えて、2階部分の個人勘定の積立金を定年退職年齢に基づいた年金現価率で除して支給される。なお、農村部または都市の非就労者を対象とした都市・農村住民年金も同様に2階構造となっているが、1階部分の基礎年金は中央政府および地方政府の財政負担で賄われている。

3 人力資源社会保障部「2020年度人力資源和社会保障事業発展統計公報」、2021年7月26日

加えて、社会のデジタル化、働き方の多様化、新型コロナの影響から、若年層を中心に雇用の流動化やそれによる社会保険への未加入も問題となっている。ベビーブーム世代の大量退職による年金積立金への影響は、図表2の積立度合の低い地域に向かって大きなものとなるが、中長期的に考えれば、積立度合が高い地域においても新たなリスクを抱えている状況にあると言えよう。

2 中国の都市部の就労者を対象とした都市職工年金は2階構造となっており、1階部分が基礎年金(賦課方式)、2階部分が個人勘定での積立て(積立方式)となっている。年金支給に際しては、1階部分の基本年金に加えて、2階部分の個人勘定の積立金を定年退職年齢に基づいた年金現価率で除して支給される。なお、農村部または都市の非就労者を対象とした都市・農村住民年金も同様に2階構造となっているが、1階部分の基礎年金は中央政府および地方政府の財政負担で賄われている。

3 人力資源社会保障部「2020年度人力資源和社会保障事業発展統計公報」、2021年7月26日

3――年金制度に関する今後5年間の整備目標

人力資源社会保障部は、6月29日、「人力資源・社会保障事業の発展に関する第14次5ヵ年計画」4(以降、「計画」)を発表した。これは国の第14次5ヵ年計画(2021-2025年)に基づいて、今後5年間で取り組むべき年金、失業、労災、就労などに関する課題や目標について定めたものである。

計画によると、年金に関しては、全体目標として、都市の会社員を対象とした都市職工年金の全国統合、また、民間の個人年金などを含む多層的な年金体系の構築を目指すとしている。一方、年金制度の持続可能性を維持するためにも、制度そのものの見直しにも着手するとしている。

制度の見直しについては、まず、これまで長年検討が重ねられつつも実現していない年金の受給開始年齢(=法定退職年齢)の引き上げが挙げられる。しかし、1960年代生まれのベビーブーム世代の退職が目前の状況にあるが、計画においては具体的な引き上げ方法やその導入時期については明示されていない。どのようなルールに基づいて実施されるか、その原則を記載しているのにとどまっている。それは、(1)受給開始年齢(法定退職年齢)は一気に引き上げず、数ヶ月単位など小刻みに行うこと、(2)受給開始年齢の引き上げは強制ではなく、受給権者に選択肢を与えること、(3)法定退職年齢の区分(男性60歳、女性は一般職が50歳、専門職は55歳)によって、それぞれ対応が異なること、(4)受給開始年齢の引き上げは単独で行うのではなく、関連する政策や保障措置の改正も行った上で実施することの4項目となっている。現時点で原則しか提示できていないことや決定権の多くが受給権者に委ねられている点からも、この問題は社会の反響が大きく、実施がいかに難しいかが伝わってくる。また、それと同時に、受給資格期間の延長(現行は15年間)も検討するとしている。

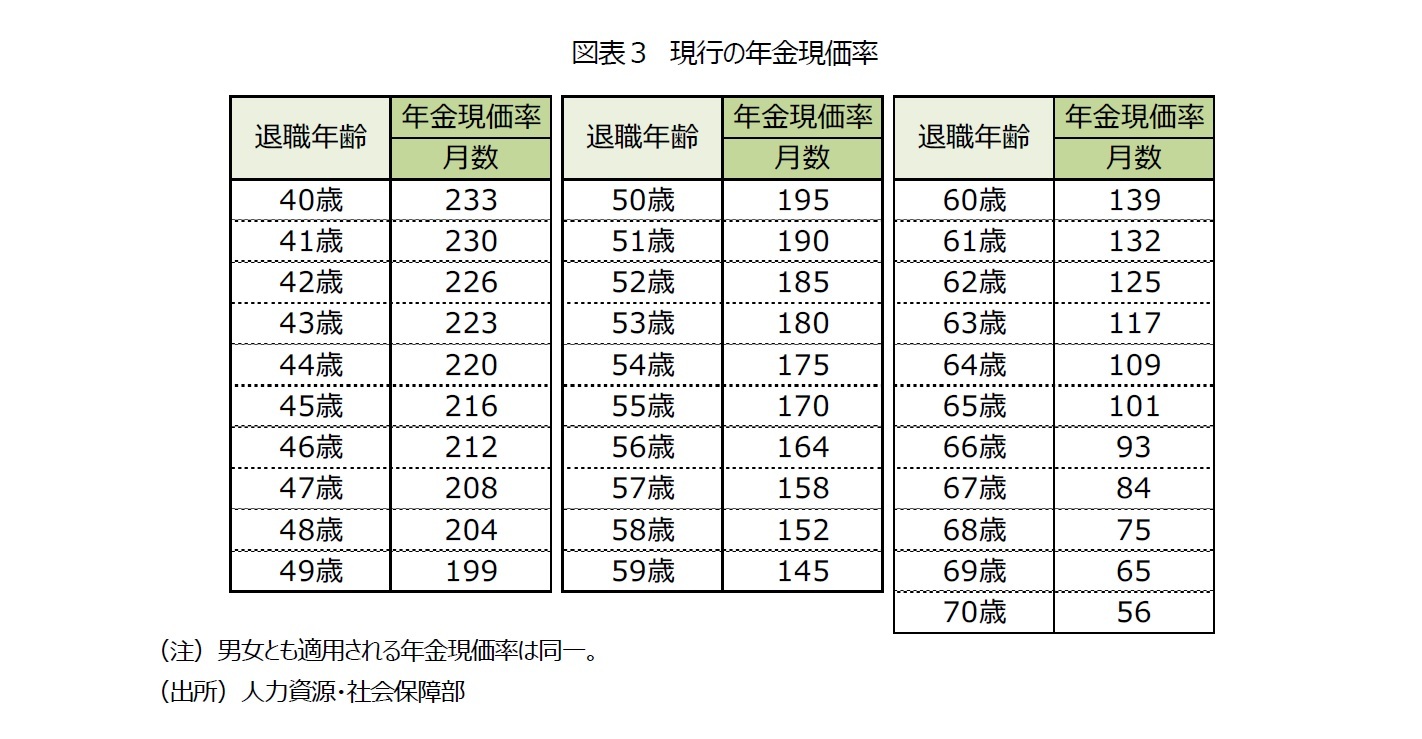

更に、計画では年金現価率の改定も盛り込まれている。都市職工年金は、「基本年金」(企業拠出分・賦課方式)と「個人勘定」(個人拠出分・積立方式)の2つで構成されている。個人勘定については、残高を定年退職年齢に基づいて定められた年金現価率によって分割して支給される(図表3)。年金現価率の改定は、長寿化に伴う年金支給期間の長期化に対応するためであろう。全国の平均寿命(2019年)は77.3歳であるが、特に北京市(82.3歳)、上海市(83.7歳)といった大都市となると、日本とそれほど変わらない状況にある。例えば、現行であれば、60歳に定年退職した場合の年金現価率(月数)は139となる。しかし、定年退職以降の平均余命を考慮すると、現行の基準では、最後の数年間は年金受給額がかなり少なくなってしまう(基本年金のみ)可能性が高い。平均寿命が男性よりも長い女性についてはより問題が大きいであろう。

計画によると、年金に関しては、全体目標として、都市の会社員を対象とした都市職工年金の全国統合、また、民間の個人年金などを含む多層的な年金体系の構築を目指すとしている。一方、年金制度の持続可能性を維持するためにも、制度そのものの見直しにも着手するとしている。

制度の見直しについては、まず、これまで長年検討が重ねられつつも実現していない年金の受給開始年齢(=法定退職年齢)の引き上げが挙げられる。しかし、1960年代生まれのベビーブーム世代の退職が目前の状況にあるが、計画においては具体的な引き上げ方法やその導入時期については明示されていない。どのようなルールに基づいて実施されるか、その原則を記載しているのにとどまっている。それは、(1)受給開始年齢(法定退職年齢)は一気に引き上げず、数ヶ月単位など小刻みに行うこと、(2)受給開始年齢の引き上げは強制ではなく、受給権者に選択肢を与えること、(3)法定退職年齢の区分(男性60歳、女性は一般職が50歳、専門職は55歳)によって、それぞれ対応が異なること、(4)受給開始年齢の引き上げは単独で行うのではなく、関連する政策や保障措置の改正も行った上で実施することの4項目となっている。現時点で原則しか提示できていないことや決定権の多くが受給権者に委ねられている点からも、この問題は社会の反響が大きく、実施がいかに難しいかが伝わってくる。また、それと同時に、受給資格期間の延長(現行は15年間)も検討するとしている。

更に、計画では年金現価率の改定も盛り込まれている。都市職工年金は、「基本年金」(企業拠出分・賦課方式)と「個人勘定」(個人拠出分・積立方式)の2つで構成されている。個人勘定については、残高を定年退職年齢に基づいて定められた年金現価率によって分割して支給される(図表3)。年金現価率の改定は、長寿化に伴う年金支給期間の長期化に対応するためであろう。全国の平均寿命(2019年)は77.3歳であるが、特に北京市(82.3歳)、上海市(83.7歳)といった大都市となると、日本とそれほど変わらない状況にある。例えば、現行であれば、60歳に定年退職した場合の年金現価率(月数)は139となる。しかし、定年退職以降の平均余命を考慮すると、現行の基準では、最後の数年間は年金受給額がかなり少なくなってしまう(基本年金のみ)可能性が高い。平均寿命が男性よりも長い女性についてはより問題が大きいであろう。

更に、都市職工年金への加入要件の緩和が検討されている。特に新型コロナ以降増加しているデリバリー配達員など短期契約の臨時工、非正規労働者の年金加入についても規制が緩和される方向にある。社会のデジタル化、若年層の働き方が多様化する中で、これら臨時工については、どこで就労しているか、就労地による加入を可能にするとしている。

これまで都市職工年金への加入は都市戸籍であることや、労働契約を結んでいる正規労働者を主な対象としてきた。しかし、新型コロナウイルス以降、社会における非接触のオンライン消費は更に拡大している。加えて、それを支える流通・輸送の産業は、まさに新型コロナウイルスによる失業の受け皿であり、社会や生活を支える上でも重要な産業分野でもある。しかし、多くの就労者は臨時の雇用契約であったり、もしくは雇用契約そのものがなく、社会保険に加入できていないケースも多い。政府はこのような臨時工を2億人と見込んでおり、彼ら自身の老後の生活を支え、更には年金制度全体を支える被保険者とすべく、加入を促進する予定だ。

いずれにしてもベビーブーム世代の大量退職まで残された時間は短く、制度の見直しや改定のタイミングを見誤ると社会の不公平感を生みかねない。少子高齢化をどう食い止めるかという人口問題、老後の生活をどう支えるのかといった年金問題はまさに歴史的な転換点にある上、解決すべき課題はあまりにも重い。

4 注釈2と同一

これまで都市職工年金への加入は都市戸籍であることや、労働契約を結んでいる正規労働者を主な対象としてきた。しかし、新型コロナウイルス以降、社会における非接触のオンライン消費は更に拡大している。加えて、それを支える流通・輸送の産業は、まさに新型コロナウイルスによる失業の受け皿であり、社会や生活を支える上でも重要な産業分野でもある。しかし、多くの就労者は臨時の雇用契約であったり、もしくは雇用契約そのものがなく、社会保険に加入できていないケースも多い。政府はこのような臨時工を2億人と見込んでおり、彼ら自身の老後の生活を支え、更には年金制度全体を支える被保険者とすべく、加入を促進する予定だ。

いずれにしてもベビーブーム世代の大量退職まで残された時間は短く、制度の見直しや改定のタイミングを見誤ると社会の不公平感を生みかねない。少子高齢化をどう食い止めるかという人口問題、老後の生活をどう支えるのかといった年金問題はまさに歴史的な転換点にある上、解決すべき課題はあまりにも重い。

4 注釈2と同一

(2021年08月05日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

【書籍】

第15回日本保険学会賞 受賞 『十四億人の安寧-デジタル国家中国の社会保障戦略』

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【直前に迫る、ベビーブーム世代の大量退職と年金問題(中国)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

直前に迫る、ベビーブーム世代の大量退職と年金問題(中国)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!