- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- 若者のオタク化に対する警鐘-若者の考える「オタ活」とオタクコミュニティの現実

2020年12月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

オタクの活動の場は時代の流れとともに変化している。インターネットの登場により、「2ちゃんねる」のような大型匿名掲示板での交流が、オタクの情報交換の場の中心となった。2ちゃんねるは、オタクたちの情報が集約される集合知のような機能を果たしていたが、匿名性ということもあり、誹謗中傷が蔓延していた。併せて掲示板のコンテクストを把握することや、自分で情報を最低限収集する必要を強いられる事が利用の障壁となっており、コミュニティへの参加者を、ふるいにかけることができていた。しかし、SNSの登場により、この障壁は消滅した。特にTwitterは、情報が即時に発信消費されることもあり、オタクの新たな情報収集の場として定着した。Twitterは2ちゃんねるとは異なり比較的実社会の延長としての位置づけとして認識されており、気軽に利用できるプラットホームとなっている。そのためTwitterを用いて、オタクも容易に自身の趣味嗜好と合う他のユーザーと繋がることができるようになった。

2―SNSのオタクコミュニティ

SNSに存在するオタクのコミュニティの特徴として、コミュニティの境界線が明確ではないことが挙げられる。例えばTwitterというプラットホームには、数えきれないほどの同じ嗜好を持つ者が存在している。一般にコミュニティは共通の意識を持った人々が集まる母体に参加することでコミュニティに身を置くこととなる。しかし、Twitterには同じ嗜好を持つ人々を集約させる母体の機能が存在しないため、各ユーザーは自身で繋がりたい対象を見つけて、自らコミュニティを形成する必要がある。この一個人の繋がりを狭義のコミュニティと捉える事ができる。ユーザーの数だけこの狭義のコミュニティは存在し、互いに重なり合っているため、間接的に他のオタクとの繋がりを持つ事になる。この間接的な重なりも同じ趣味嗜好を持つ者との接点であるため、自身が確認できない広い範囲にオタクのコミュニティは広がっており、無自覚ではあるもののその大きなコミュニティに身を置く事になる。そのため、投稿の公開範囲を制限しない限り、常に自身の知らないオタクに投稿を晒すこととなる。そこには、当然リスクが存在しており、オタクとしてあるまじき姿を投稿してしまうと、自身の知らないオタクたちの眼までその投稿が拡散され、炎上する事もある。

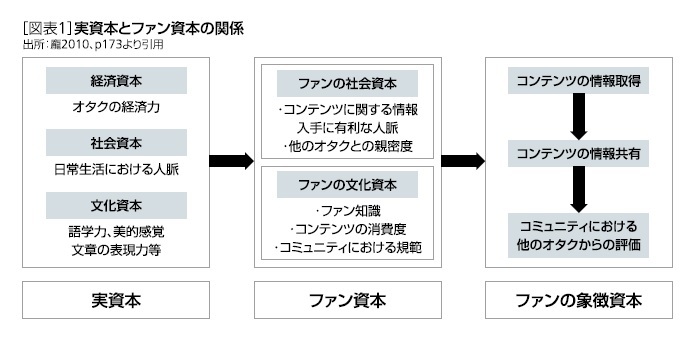

筆者は、SNSにおけるオタクのコミュニティの性質を十分に理解しないで若者が他のオタクと交流することに危機感を抱いている。オタクという言葉が気軽に使われるようになった結果、若者がオタクのコミュニティの実態を知らないまま気軽にコミュニティ参加してしまい、自身の抱いていたイメージとの間にギャップが生じてしまうという現象が起きているためである。筆者はこの要因として、「ファン資本」と「コンテンツ市場の性質とオタクの定義」が関係していると考えている。(図表1参照)

筆者は、SNSにおけるオタクのコミュニティの性質を十分に理解しないで若者が他のオタクと交流することに危機感を抱いている。オタクという言葉が気軽に使われるようになった結果、若者がオタクのコミュニティの実態を知らないまま気軽にコミュニティ参加してしまい、自身の抱いていたイメージとの間にギャップが生じてしまうという現象が起きているためである。筆者はこの要因として、「ファン資本」と「コンテンツ市場の性質とオタクの定義」が関係していると考えている。(図表1参照)

3―ファン資本

ファン資本とは、ファンコミュニティで相互作用を行うための元手となるもののことである。オタクのコミュニティにおいては、オタク同士の情報交換や交流といった「相互作用」が不可欠である。Twitterで言えば有益な情報を発信することが、他のオタクたちにとって“ため”になることであり、その情報は、より多くのオタクに拡散されることで、情報としての価値を高める。つまり、他のオタクから承認されたり、狭義のコミュニティを拡大するうえで、いわばその元手となるのがファン資本なのである。ただ、このファン資本は、実社会における実資本によって成立しているということを、多くの若者は認識してはいない。この場合における実資本とは、我々自身の経済力や人脈、スキルといった社会生活を送る上での元手のことであり、その中には経済資本、社会資本、文化資本が存在する。実社会のコミュニティでは、相手の人となりを日常の交流を通して認識していくが、SNSにおけるコミュニティは繋がり合うきっかけが「趣味嗜好」であるため、相手の本名はおろか、年齢や性別もわからないまま交流をすることが一般的である。そのため、趣味嗜好に対するベクトルのみが接点であるがゆえに、SNSにおけるオタクのコミュニティでは、一見、実社会における社会的立場はフラットな状態に見える。しかし、フタを開ければ交流をしていた相手が確固たる経済基盤を持った大人ということもありえる。その結果、このように実社会での人となりを考慮に入れず、他のオタクの消費行動を顧みて、若者オタクの間で身の丈に合わない高額浪費がされたり、経済力がないことに対する劣等感が生まれることが問題なのである。

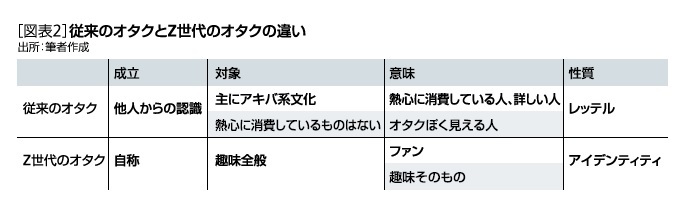

従来のオタクは、他人から認識されることで成立しており、レッテルとしての側面が強かった。他人からオタクと思われたらオタクであり、決して自称するものではなかった。一方、最近の若者は、自称することでオタクは成立すると考えており、アイデンティティを顕示するように自身がオタクであることを発信している。また、他のオタクは自身にとって比較対象ではなく、あくまでも仲間であるという考えが強い。この全く異なる認識を持ったオタクが消費者として、同じ対象物を消費しているということを若者が認識していないという事が2つ目の問題である。

オタクの中にはお金を支出することが美徳であると考える層が存在する。彼らは消費による自己満足を追求しており、自身の経済的・時間的制約の中で購買欲求を常に充足しようとする。コンテンツ市場で消費されているモノの多くは、一般消費財市場とは対極的で、贅沢品市場に性質が似ている。珍しいグッズやイベントほど希少価値が高く、価値も高騰する。その結果、購入する際の倍率も上がるため、購入機会を死守するために、他のオタクを排除しようとするオタクも存在する。昨今よく耳にするようになった、自分の方が優位と思いたいが故に、自分の方が立場が上であるとアピールする「マウンティング」が良い例である。消費することがコンテンツ愛に繋がると考える層は、他のオタクに対して経済力でマウントをとる。その対象は若年層のオタクも含まれており、消費を煽ったり、消費する経済力がないことに劣等感を抱かせるような発言をする。

オタクを自称することがアイデンティティとなっている多くの若者は、このようなオタクが存在していることや、オタクを自称することのリスクを認識していない。その結果、コンテンツコミュニティに対して、自身が抱いていたイメージと差異が生じ、他のオタクとコミュニケーションをとることをやめてしまったり、最悪の場合はそのコンテンツから離れてしまうこともあるのである。

オタクの中にはお金を支出することが美徳であると考える層が存在する。彼らは消費による自己満足を追求しており、自身の経済的・時間的制約の中で購買欲求を常に充足しようとする。コンテンツ市場で消費されているモノの多くは、一般消費財市場とは対極的で、贅沢品市場に性質が似ている。珍しいグッズやイベントほど希少価値が高く、価値も高騰する。その結果、購入する際の倍率も上がるため、購入機会を死守するために、他のオタクを排除しようとするオタクも存在する。昨今よく耳にするようになった、自分の方が優位と思いたいが故に、自分の方が立場が上であるとアピールする「マウンティング」が良い例である。消費することがコンテンツ愛に繋がると考える層は、他のオタクに対して経済力でマウントをとる。その対象は若年層のオタクも含まれており、消費を煽ったり、消費する経済力がないことに劣等感を抱かせるような発言をする。

オタクを自称することがアイデンティティとなっている多くの若者は、このようなオタクが存在していることや、オタクを自称することのリスクを認識していない。その結果、コンテンツコミュニティに対して、自身が抱いていたイメージと差異が生じ、他のオタクとコミュニケーションをとることをやめてしまったり、最悪の場合はそのコンテンツから離れてしまうこともあるのである。

5―さいごに

このような若者のオタクを大きな器で受け入れることが、コンテンツ消費の人口を増やし、コンテンツを継続させることに繋がるわけだが、コンテンツコミュニティの全てのオタクが若者のオタクに対して寛容なわけではない。そのため、コミュニティにオタクを名乗って参入する若者のオタク自身が上述のリスクを十分に認識して自衛する必要があると筆者は考える。せっかくコンテンツに関心を持った若者が、他のオタクの排他的な行動のせいでそのコンテンツのことを嫌いになるようなことが、可能な限り無くなっていくことを願うばかりである。

(2020年12月08日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若者のオタク化に対する警鐘-若者の考える「オタ活」とオタクコミュニティの現実】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若者のオタク化に対する警鐘-若者の考える「オタ活」とオタクコミュニティの現実のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!