- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問う

20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問う

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――「保険者機能」の本来の意味

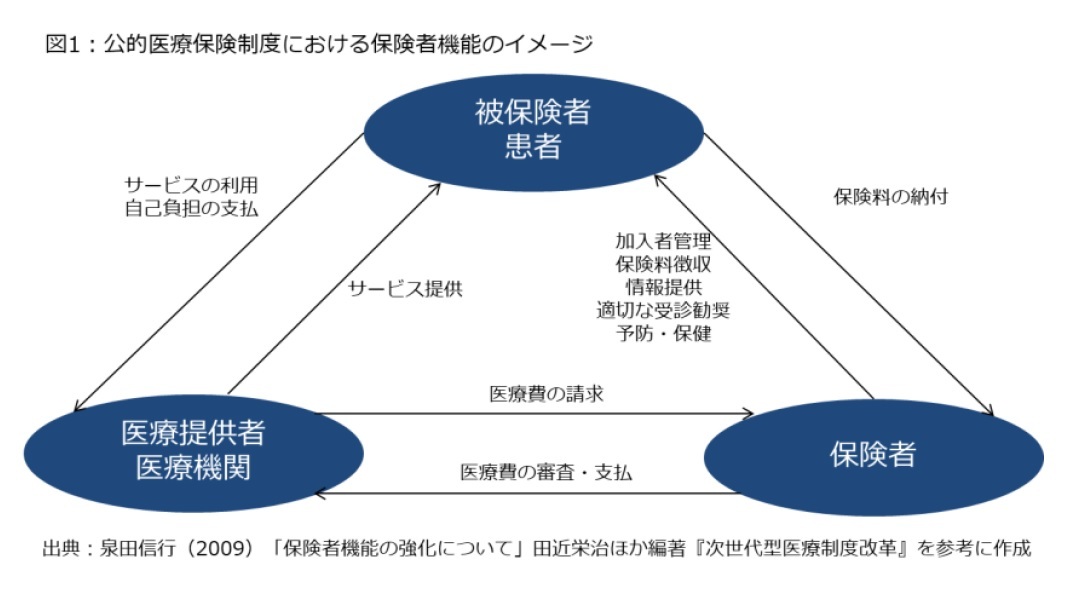

もう一つの「保険者機能」という言葉も多義的です。こちらも一度、拙稿で考察しました6が、保険者とは保険制度の運営主体を指しており、介護保険制度では市町村が担っています。しかし、元々は医療保険制度改革の文脈で使われた言葉であり、保険者機能という言葉について、先行研究7では「医療制度における契約主体の1人として責任と権限の範囲内で活動できる能力」、保険者機能の発揮を「保険者が自立し、医療制度における他のプレーヤーと直接かつ対等に十分な対話ができること」と定義しています。

6 2020年1月30日拙稿「保険者機能とは『保健』機能だけなのか」を参照。

7 山崎泰彦(2003)「保険者機能と医療制度改革」山崎泰彦・尾形裕也編著『医療制度改革と保険者機能』)東洋経済新報社。

8 泉田信行(2009)「保険者機能の強化について」田近栄治・尾形裕也編著『次世代医療制度改革』ミネルヴァ書房。

一方、先に触れた通り、2018年度制度改正では専らリハビリテーションの充実に特化した介護予防が意識される中で、保険者機能という言葉が使われ、「保険者機能強化推進交付金」(200億円)という制度が創設されました。さらに、2021年度制度改正に向けた議論でも介護予防の充実に向けて、高齢者が気軽に体操などを楽しめる「通いの場」の充実が保険者機能と理解され、2020年度予算では介護予防や健康づくりを評価する「保険者努力支援制度」(200億円)という別の枠組みが創設されています。つまり、保険者には本来、広範な役割が期待されているにもかかわらず、専ら予防や健康づくりに着目した議論が展開されてきたわけです。

今年に入り、新型コロナウイルスの感染が拡大したことで、今年7月に閣議決定された「骨太方針」では健康づくりや予防が後景に退くなど、少し状況が変わって来ましたが、本来は広範な意味を持つ保険者機能という言葉が健康づくりに狭く解釈され、政策決定されてきた様子を見て取れます。

では、保険者である市町村は本来、どのような役割を果たすべきなのでしょうか。以下、(1)措置に戻さないバランス感覚、(2)介護保険に囚われない視点――の2つを論じます。

2018年度制度改正では、介護予防の充実を通じて要介護認定率の引き下げに成功したとされる埼玉県和光市や大分県の事例を拡大することが強く意識されました。具体的には、多職種で構成する「地域ケア会議」が注目され、ここを舞台装置にして介護予防を充実させることが想定されていました。

しかし、第4回で述べた通り、市町村がケアプラン(介護サービス計画)の内容に過度に介入することは介護保険の大前提を覆すリスクを伴います。介護保険制度が導入される以前の「措置制度」では、市町村が利用者の意向を考慮せず、支援内容を決めていた経緯があり、こうした状況に復活する危険性を孕んでいるためです。

このため、市町村がケアマネジメントやケアプランの内容に介入し過ぎず、地域ケア会議の議論を通じて、ケアマネジメントの「質」を高めて行くことが求められます。

では、「質の高いケアマネジメント」とは一体、どんな状態を指すのでしょうか。この点は第4回で述べた通り、生活を支えているケアマネジメントに「正解」を見付けるのは難しいと考えています。

これは私達の生活や人生に当てはめれば、容易に理解できます。私達は普段、様々な場面で自己決定を迫られており、その決定は往々にして不確実性を伴います。例えば、晩ご飯のメニューであれば、味や量、値段を基に得られる満足度を一定程度、予想できますが、学業や就職、結婚、子育てなど、死に至るまでに様々な意思決定を下す際、全てを予見できる人なんて誰もいません。その際、私達は何となく「正解っぽい答え」を選んでいるに過ぎません。つまり、生活に「正解」を見付けるのは極めて困難と言えます。

この点は生活を支えるケアマネジメントも同じです。つまり、利用者を含めて多くの関係者の知恵や経験を持ち合い、「それっぽい答え」を出した後、必要に応じて見直していくプロセスが重要になります。さらに、こうしたプロセスを実施するのが本来、ケアマネジメントの一つに位置付けられているサービス担当者会議になります。

しかし、サービス担当者会議に関して、形骸化が指摘されています。例えば、2013年1月に公表された「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の「中間的な整理」では、「サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない」と指摘されています。

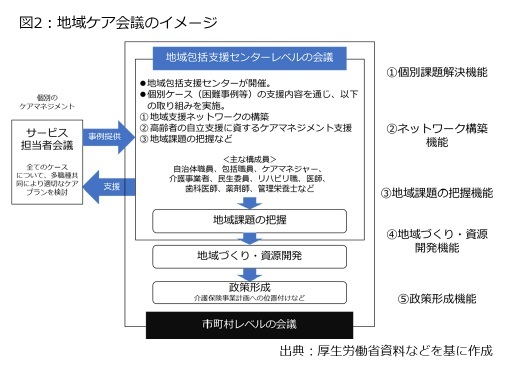

そこで、市町村が「地域ケア会議」という場を設定し、多職種の意見を取り入れることが期待されています。例えば、2015年度制度改正で地域ケア会議の設置を全市町村に義務付けた際、厚生労働省は図2のような資料を提示しつつ、①個別課題の解決、②支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり資源開発、⑤政策形成――など5つの機能が期待されると説明していました。

そこで、市町村が「地域ケア会議」という場を設定し、多職種の意見を取り入れることが期待されています。例えば、2015年度制度改正で地域ケア会議の設置を全市町村に義務付けた際、厚生労働省は図2のような資料を提示しつつ、①個別課題の解決、②支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり資源開発、⑤政策形成――など5つの機能が期待されると説明していました。分かりやすく言うと、A地区に住むBさん、Cさんのケアプラン検証などを通じて、ケアマネジャーによるケアマネジメントを支援することで、個別の課題解決を図るだけでなく、個別の課題を通じて多職種連携のネットワークを構築していくわけです。さらに、BさんやCさん、さらに近所に住むDんの事例を検証することを通じて、「高齢者が気軽に外出できる場が少ない」といったA地区の課題を明らかにし、必要に応じて市町村に対して解決策を提言することまで視野に入れています。

実際、ここ数年で先進事例として紹介される愛知県豊明市の地域ケア会議は「決定の場ではない」ということを事前に明らかにし、誰でも参加できるようにしています。つまり、オープンな場で様々な職種の意見を取り入れることで、ケアマネジメントの質を高めようとしています。

言い換えると、市町村は地域ケア会議の運営に際して、措置への復活にならないように保険者機能を発揮するという難しいバランスが求められていると言えます。

もう1つは介護保険の視点に囚われない重要性です。例えば、厚生労働省は2019年3月、「これからの地域づくり戦略」という冊子を公表し、高齢者が気軽に体操などで足を運べる場づくり(集い)、助け合いの精神を涵養(互い)し、住民や民間事業者などが共同で地域づくりに参加する(知恵を出し合い)の3つを通じて、地域づくりに取り組む必要性を示しており、この中でも保険者機能強化推進交付金が使える趣旨を示しています。

しかし、地域づくり(この言葉自体が曖昧なのですが…)が3つの構成要件で終わるのでしょうか。言うまでもありませんが、市町村は住民にとって身近な基礎自治体として、介護保険だけでなく、様々な事務を所管しています。例えば福祉分野では、次回に述べる認知症ケアに関して市町村の主体的な役割が期待されていますし、障害者福祉、生活困窮者自立支援、生活保護の受給なども所管しています。さらに言えば、市町村の事務は福祉だけではなく、公立小中学校や公共施設の運営、中小企業・商店街振興などにまたがっており、全てが地域づくりに絡みます。

以上のように考えると、市町村の事務の一つに過ぎない介護保険の枠組み、あるいは介護予防や健康づくりという保険者機能の一部に過ぎないパーツを通じて、地域づくりを考えるのは無理があると思っています。

むしろ、地方自治という観点に立ち、介護保険を上手く使うぐらいの発想が必要になります。この点については、介護保険制度の足取りを振り返るシリーズの(上)で述べた通り、介護保険制度が「地方分権の試金石」と呼ばれたことと符合します。さらに当時は厚生省(現厚生労働省)サイドから「自分の街を暮らしやすい街に育てるため、介護保険を大いに使って欲しい」9といった意見も披露されていたことも付記したいと思います。

つまり、「集い」「互い」「知恵を出し合い」という3つの構成要件だけで地域づくりが進むほど簡単じゃないし、介護保険とか、保険者機能という狭い範囲で物を考えるのではなく、市町村が住民や民間事業者などとともに、高齢社会の地域の将来像について、自ら考え続けるしかないのです。そして、その答えは国の示す冊子や通知になく、足元にしかありません。

誤解を恐れずに言えば、基礎自治体に期待される役割を全うできれば、わざわざ小難しい話を持ち出すまでもなく、自ずと保険者機能は充たされるのではないでしょうか。

9 信濃毎日新聞編(1999)『介護のあした』信濃毎日新聞p242、p251。唐澤剛厚生省介護保険制度実施推進本部次長の発言。

5――おわりに

第11回では、市町村の主体性が期待される認知症ケアを取り上げます。

(2020年08月13日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(9)地域包括ケア-多義的で曖昧な言葉遣いに要注意?

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(上)-制度創設の過程、制度改正の経緯から見える変化と論点

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(下)-制度改正に共通して見られる4つの傾向

- 社会保障関係法の「自立」を考える-映画『こんな夜更けにバナナかよ』を一つの題材に

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

- 保険者機能とは「保健」機能だけなのか-公的医療保険の運営者に期待される役割を再考する

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問う】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問うのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!