- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 日銀も低コスト投信にシフト!? 国民負担の軽減は極めて限定的

2020年06月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本銀行がETF(上場投資信託)の買入方法を変更した。結果的にコストの安いETFを従来よりも多く購入することになりそうだ。背景は何か、そしてコスト削減効果はどのくらいか検証する。

2――ETF買入方法を変更

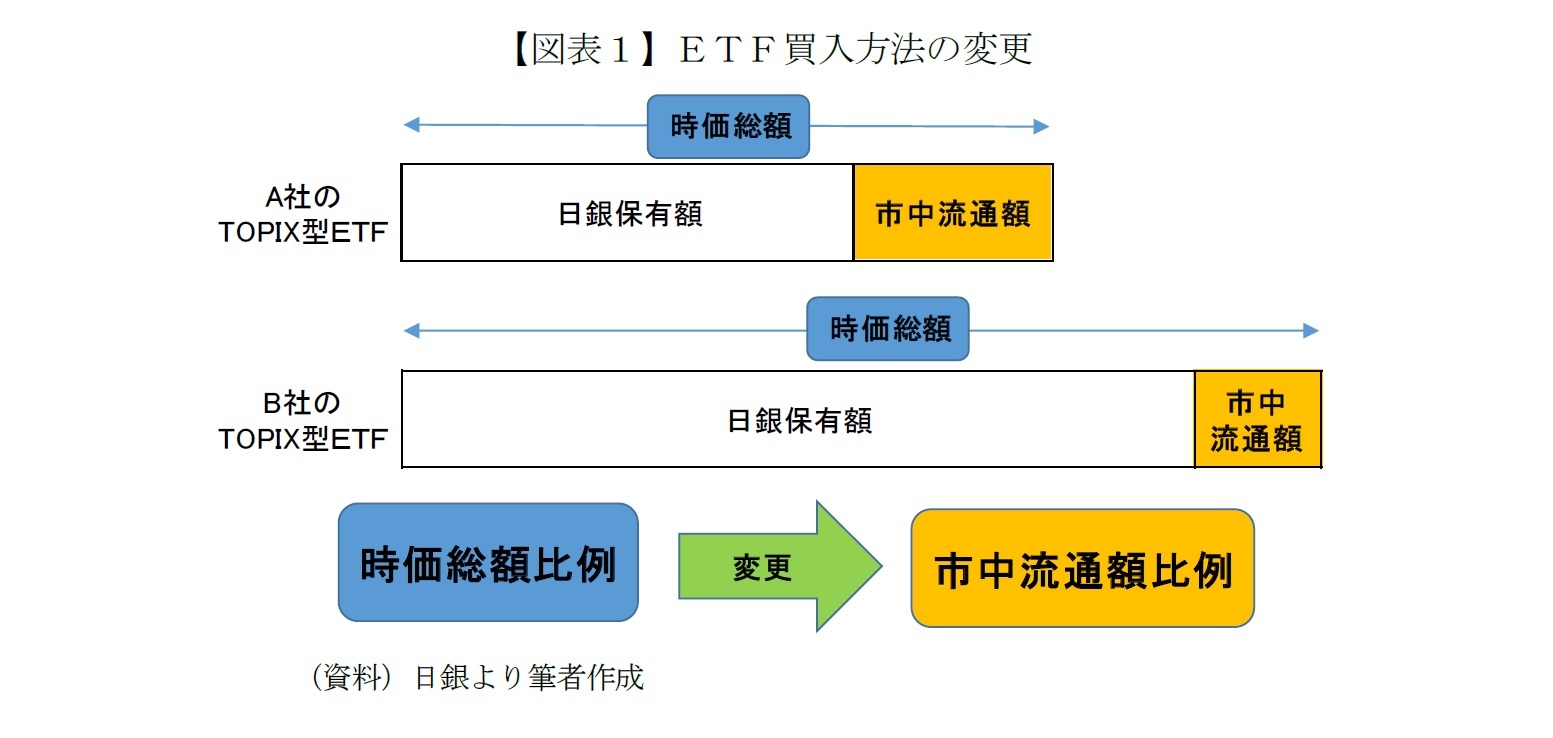

市中流通額とは各ETFの時価総額から日銀の保有額を差し引いた分なので、いわば「日銀以外の投資家の需要の大きさ」を表すと解釈できる。図表1の例では、時価総額はB社のETFの方が大きいが、市中流通額はA社のETFの方が大きい。

つまり(日銀以外の)多数の投資家はA社のETFを好んでいるにもかかわらず、従来の日銀の買入れ方法ではB社のETFを多く買っていたわけだ。市中流通額に応じて買入れる新ルールではB社よりもA社のETFを多く買うので、市場の需要と平仄を合わせることになる。

なお、従来ルールは時価総額が大きいETFほど日銀が大量に買うため、さらに時価総額が大きくなる“雪だるま式”だったと言えよう。

つまり(日銀以外の)多数の投資家はA社のETFを好んでいるにもかかわらず、従来の日銀の買入れ方法ではB社のETFを多く買っていたわけだ。市中流通額に応じて買入れる新ルールではB社よりもA社のETFを多く買うので、市場の需要と平仄を合わせることになる。

なお、従来ルールは時価総額が大きいETFほど日銀が大量に買うため、さらに時価総額が大きくなる“雪だるま式”だったと言えよう。

3――なぜ類似商品で需要に差があるのか

日銀が買入対象としているETFは値動きがTOPIXや日経平均に連動するように運用されるので、基本的に運用会社による運用成果の差はほとんど無い。運用実務は決して容易ではないが、指数採用銘柄の入れ替えや企業の合併・増資などが発生する都度、各指数が定めたルールに忠実に対応すれば、ほぼ完璧に指数に連動させることができる(筆者は指数連動型運用の実務経験が20年超)。

では、なぜ類似のETFなのに需要の差があるのか。考えられるのは保有コストだ。

ETFの保有者は保有額に応じて信託報酬(運用・管理費用)という保有コストを負担する。主に運用会社の手数料で、前述の運用実務等の対価だ。実際は投資家が別途支払うわけではなく、保有する時価に対して「年率○%」という形でETFの純資産から日々差し引かれる。したがって保有額が大きいほど、また信託報酬率が高いほど、ETF保有者が負担する信託報酬の実額も大きくなる。

前述のように各ETFの運用成果はほぼ同じなので、「高いものが良い」とか「安かろう悪かろう」といったことはない。ましてや日銀の買入対象は日本を代表する運用機関のETFだ。いずれも最高品質の商品と考えてよい。

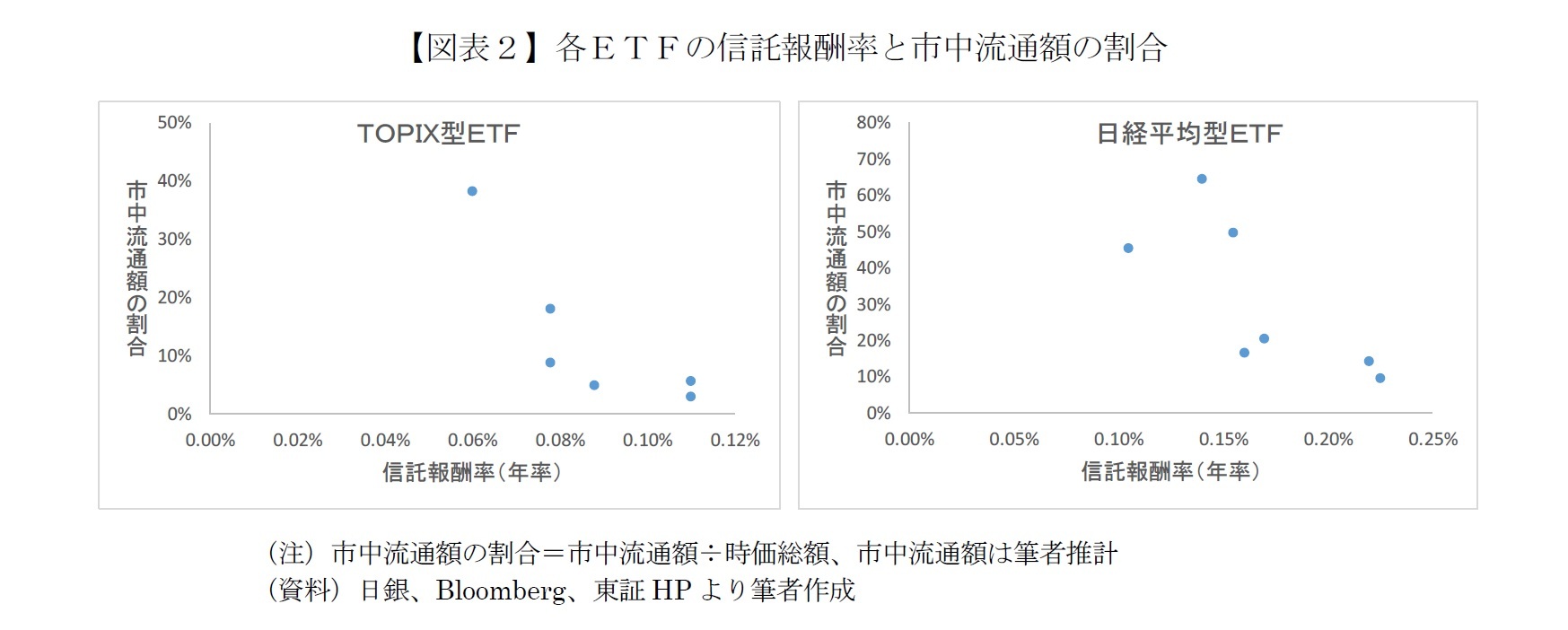

品質が同じなら、よりコストが安いETFを選ぶのが一般的だろう。実際、各ETFの信託報酬率と市中流通額の割合を見ると(図表2)、TOPIX型、日経平均型ともに低コストETFほど市中流通額の割合が大きい。

このことは、日銀以外の投資家がコストのより低いETFを好んでいることを示唆している。逆に言えば、高コストETFを保有しているのは主に日銀ということだ。

では、なぜ類似のETFなのに需要の差があるのか。考えられるのは保有コストだ。

ETFの保有者は保有額に応じて信託報酬(運用・管理費用)という保有コストを負担する。主に運用会社の手数料で、前述の運用実務等の対価だ。実際は投資家が別途支払うわけではなく、保有する時価に対して「年率○%」という形でETFの純資産から日々差し引かれる。したがって保有額が大きいほど、また信託報酬率が高いほど、ETF保有者が負担する信託報酬の実額も大きくなる。

前述のように各ETFの運用成果はほぼ同じなので、「高いものが良い」とか「安かろう悪かろう」といったことはない。ましてや日銀の買入対象は日本を代表する運用機関のETFだ。いずれも最高品質の商品と考えてよい。

品質が同じなら、よりコストが安いETFを選ぶのが一般的だろう。実際、各ETFの信託報酬率と市中流通額の割合を見ると(図表2)、TOPIX型、日経平均型ともに低コストETFほど市中流通額の割合が大きい。

このことは、日銀以外の投資家がコストのより低いETFを好んでいることを示唆している。逆に言えば、高コストETFを保有しているのは主に日銀ということだ。

ただ、これは結果論でもある。従来、日銀は「各ETFの時価総額に応じて買入れる」という方法を採用してきた。これは時価総額が小さく品薄なETFを大量に買入れると適正な価格形成を阻害するなど、日銀がETF市場に弊害を与える可能性に配慮したためと推測される。

また、信託報酬率が相対的に高いETFは運用開始時期が早かったため、日銀が買入れを開始した2010年から買入対象になっていた。一方、相対的に低コストのETFは後発組であり、自社商品にコスト競争力を持たせるために信託報酬率を低く設定したと考えられる。

こうした歴史的な経緯もあるので、日銀が高コストETFを中心に保有している現状を一概に批判できるものではない(もう少し早く是正する余地があったことは否定しないが)。

また、信託報酬率が相対的に高いETFは運用開始時期が早かったため、日銀が買入れを開始した2010年から買入対象になっていた。一方、相対的に低コストのETFは後発組であり、自社商品にコスト競争力を持たせるために信託報酬率を低く設定したと考えられる。

こうした歴史的な経緯もあるので、日銀が高コストETFを中心に保有している現状を一概に批判できるものではない(もう少し早く是正する余地があったことは否定しないが)。

4――新ルールで買入額・保有残高はどう変わるか

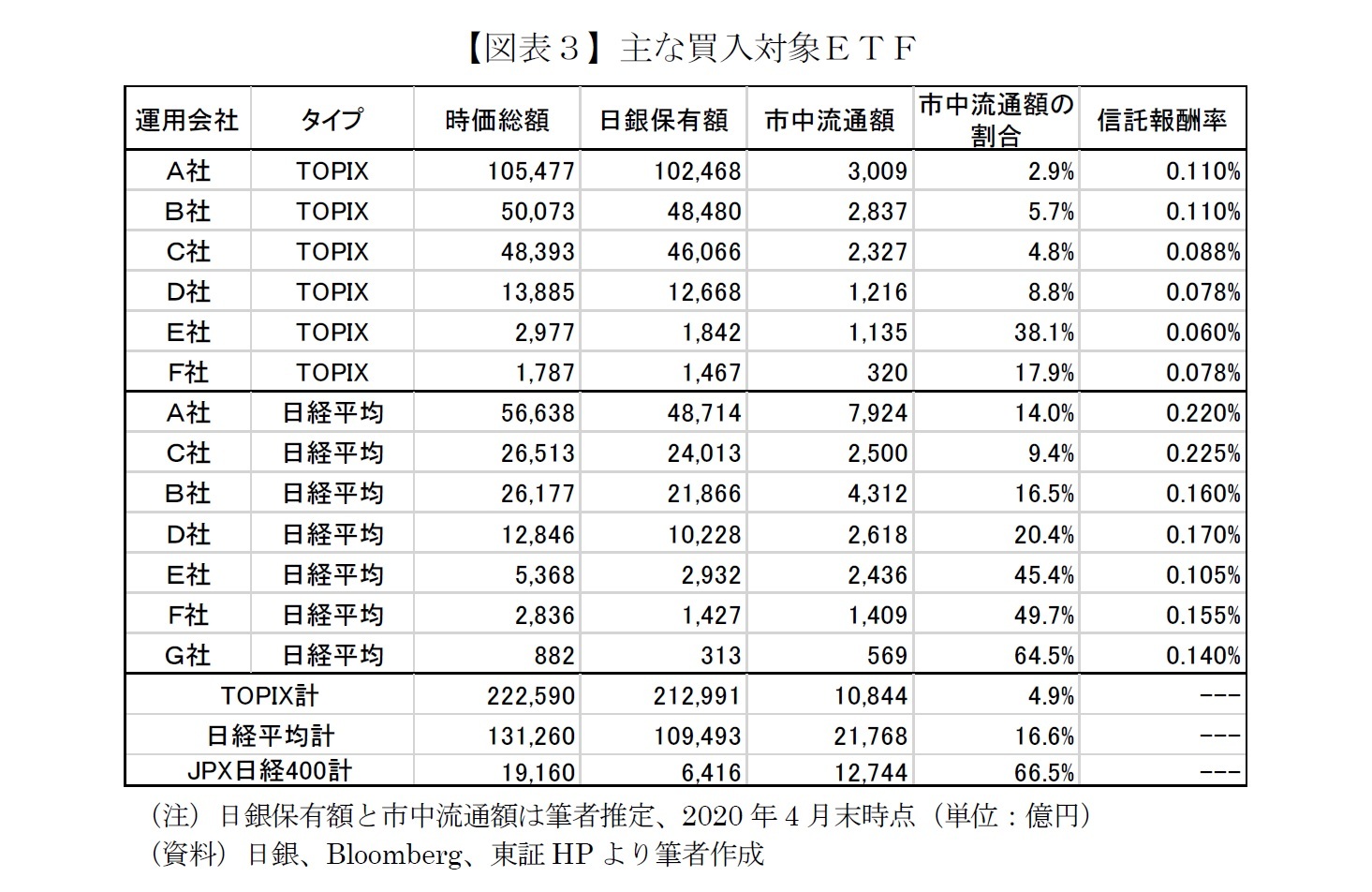

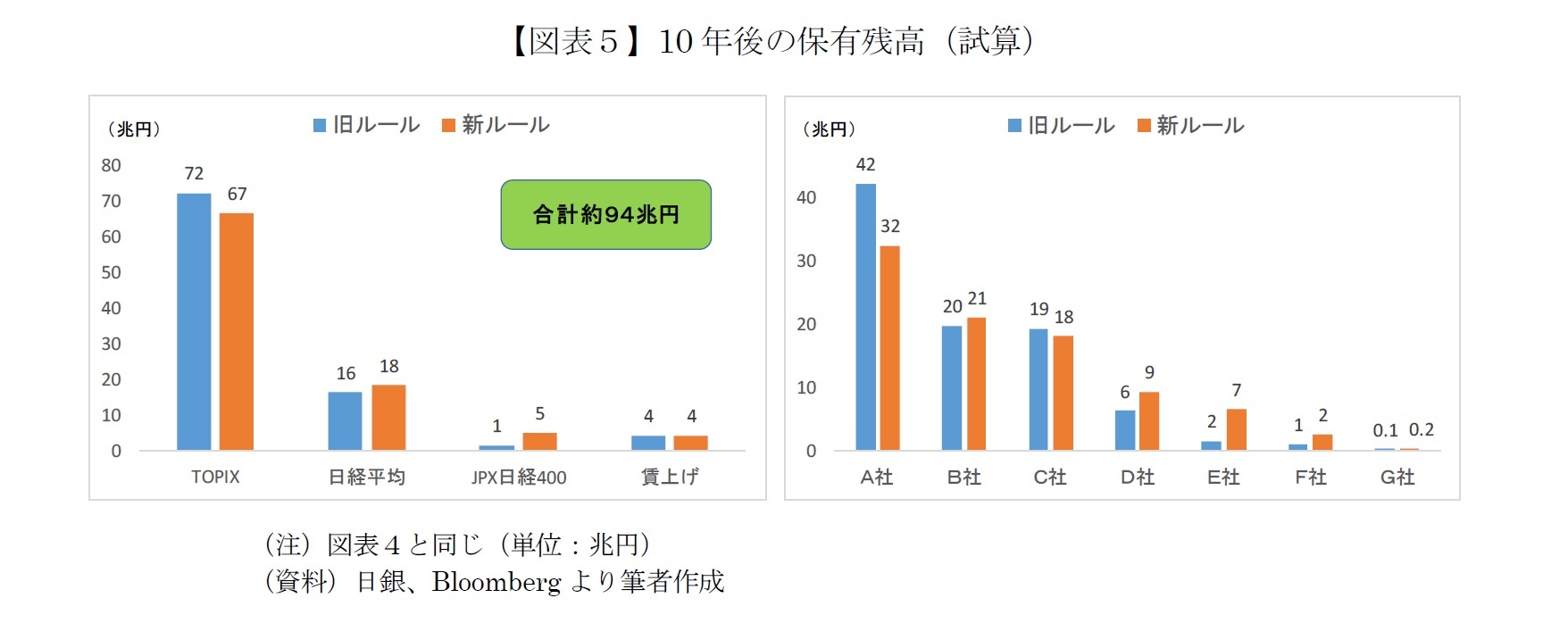

次に、今後の買入額と保有残高がどう変わるか検証してみよう。図表3最下段のとおり、指数ごとの合計額では時価総額はTOPIX型が日経平均型の2倍弱だが、市中流通額は日経平均型が約2倍となっている。また、JPX日経400型も時価総額では見劣りするが、市中流通額ではTOPIX型を上回る。このため新ルールでは日経平均型とJPX日経400型の買入額が増えると想定される。

また、各ETFの市中流通額は時価総額ほどの差がないので、新ルールによって相対的に時価総額が小さいD社~F社のETF購入額が増えることが予想される。

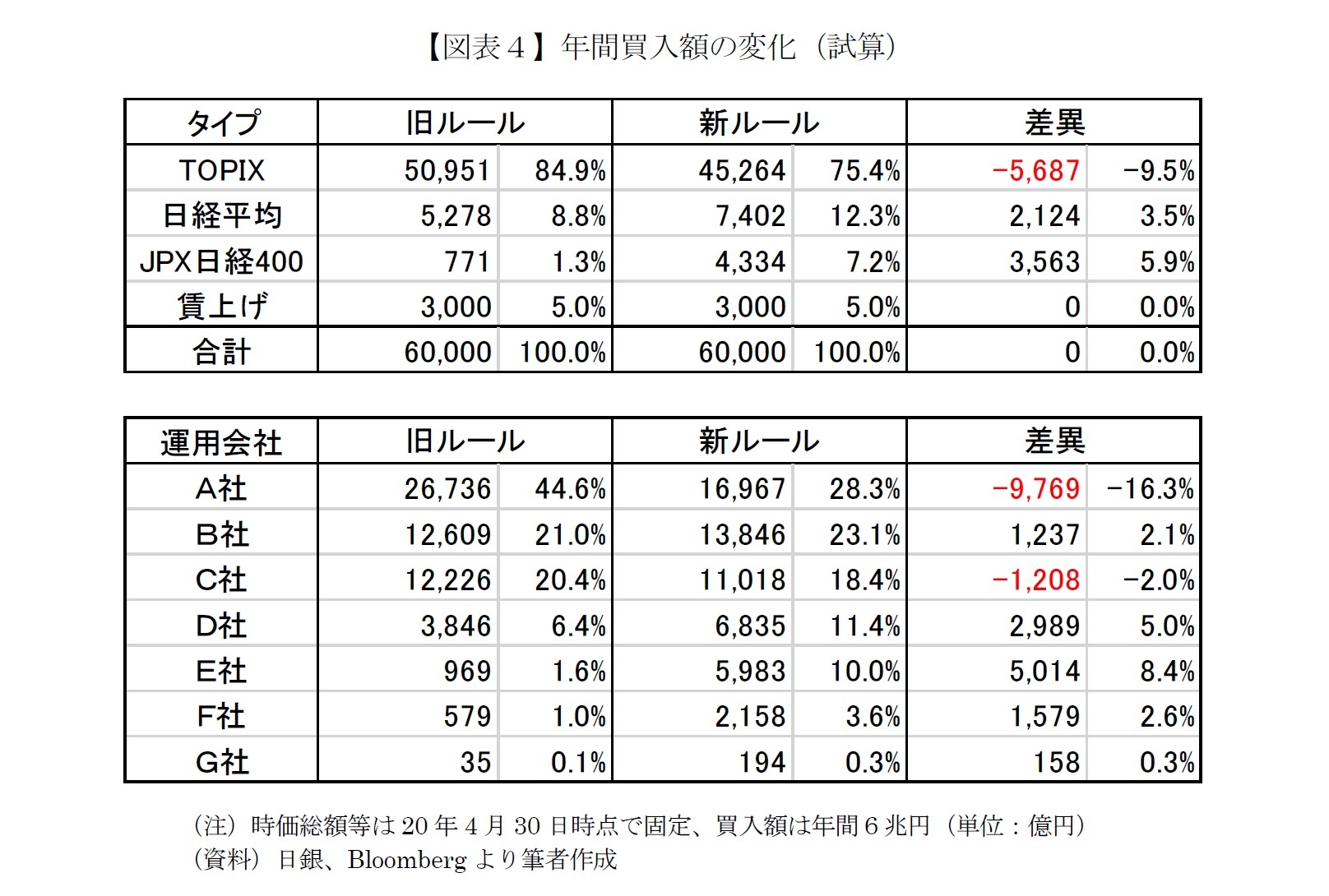

試算結果を図表4に示す。まずタイプ別ではTOPIX型の買入額が5,687億円減る一方、日経平均型は2,124億円の増加、JPX日経400型も3,563億円増える結果となった。運用会社別ではA社が9,769億円の減少で最もマイナスの影響を受ける。C社と合わせて1兆円を超える減額となりそうだ。

その分、B社およびD社~G社は増額となる見通しだ。特に旧ルールでは1,000億円に満たなかったE社は6倍強の年間5,983億円に、従来579億円に過ぎなかったF社は3.7倍の2,158億円に増える。この試算結果に近い買入れが実施されれば、ETF市場におけるD社~F社の存在感は徐々に高まるだろう。

また、各ETFの市中流通額は時価総額ほどの差がないので、新ルールによって相対的に時価総額が小さいD社~F社のETF購入額が増えることが予想される。

試算結果を図表4に示す。まずタイプ別ではTOPIX型の買入額が5,687億円減る一方、日経平均型は2,124億円の増加、JPX日経400型も3,563億円増える結果となった。運用会社別ではA社が9,769億円の減少で最もマイナスの影響を受ける。C社と合わせて1兆円を超える減額となりそうだ。

その分、B社およびD社~G社は増額となる見通しだ。特に旧ルールでは1,000億円に満たなかったE社は6倍強の年間5,983億円に、従来579億円に過ぎなかったF社は3.7倍の2,158億円に増える。この試算結果に近い買入れが実施されれば、ETF市場におけるD社~F社の存在感は徐々に高まるだろう。

(2020年06月04日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1852

経歴

- 【職歴】

1993年 日本生命保険相互会社入社

1999年 (株)ニッセイ基礎研究所へ

2023年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

井出 真吾のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/01 | 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~ | 井出 真吾 | 基礎研レポート |

| 2025/05/07 | 遠のいた日経平均4万円回復 | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/01/09 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/23 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日銀も低コスト投信にシフト!? 国民負担の軽減は極めて限定的】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日銀も低コスト投信にシフト!? 国民負担の軽減は極めて限定的のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!