- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 渋滞を確率的にみてみると…-ボーっと運転している車が渋滞を拡大させる !?

渋滞を確率的にみてみると…-ボーっと運転している車が渋滞を拡大させる !?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

渋滞は、人間が運転するクルマが密集することで起きる。気象や地震などの自然現象と違って、人間の行動が読めれば、正確な予報ができるはずだ。そのような考え方のもと、渋滞に関する研究は、社会心理学、交通工学などのさまざまな分野で行なわれている。以下では、渋滞の発生と拡大の仕組みを、簡単なモデルをもとにみていくこととしたい。

一般に、研究では、現実の世界の出来事をなんらかのモデルに当てはめることがよく行なわれる。渋滞のモデルの基本的なものとして、「セルオートマトンモデル」と呼ばれるものが有名だ。

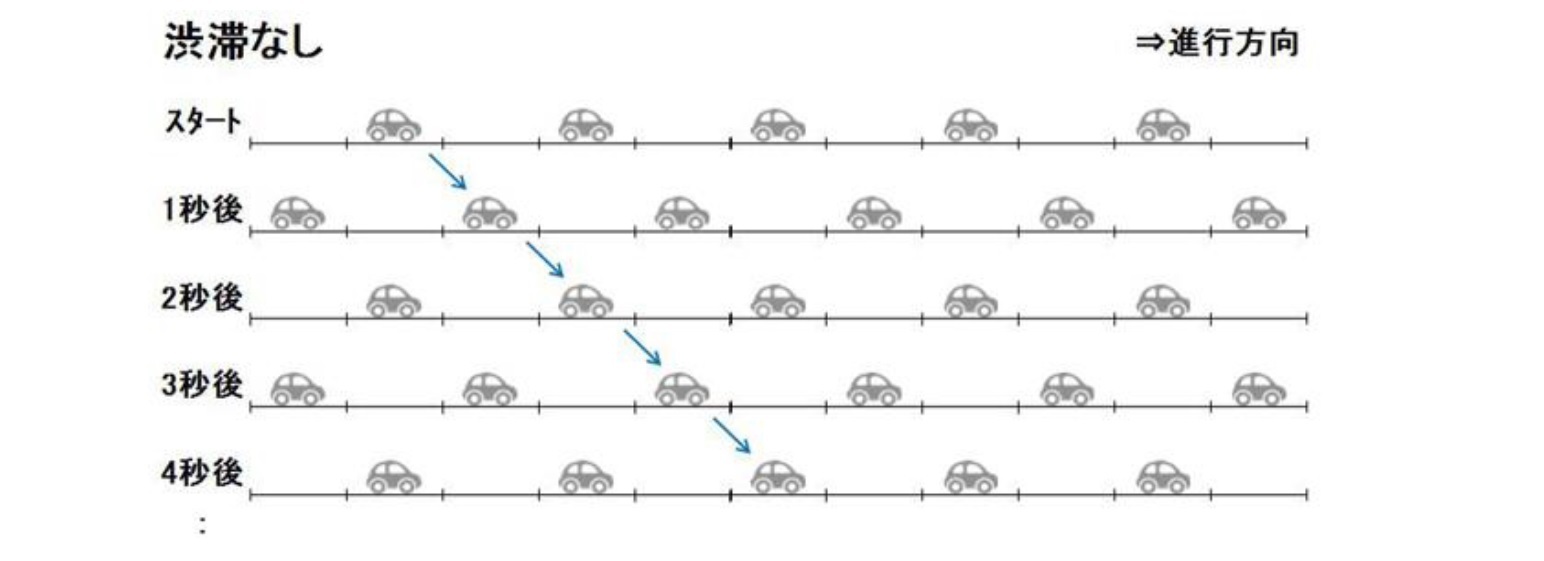

このモデルでは、1車線の道で、何台かのクルマが同じ方向に進んでいくものとする。それぞれのクルマは、「自分の前にスペースがあれば、前に進む」というルールで動いていく。ある時点からスタートして、次の時点(1秒後)、そのまた次の時点(2秒後)……という具合で、各時点の道路の様子を示すと、次の図のようになる。

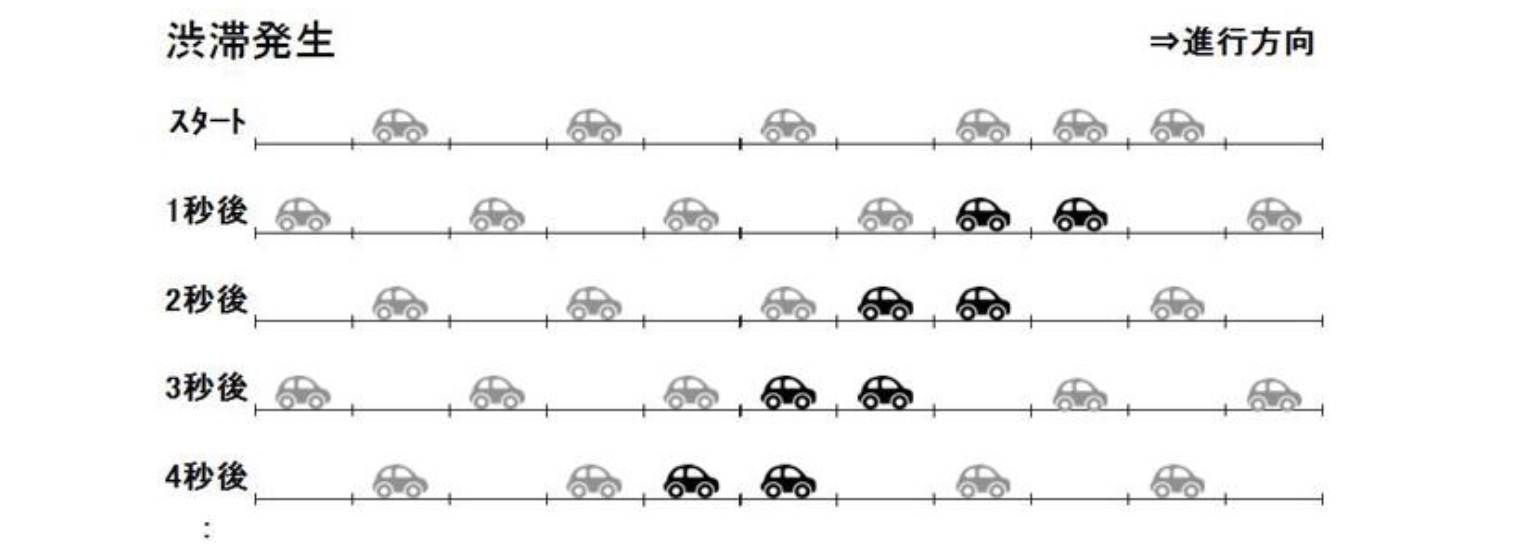

しかし、連休中などに現実に起きる渋滞はどんどん拡大していき、40kmや50kmなど、途方もない長さになることが多い。どうして、渋滞は拡大していくのだろうか?

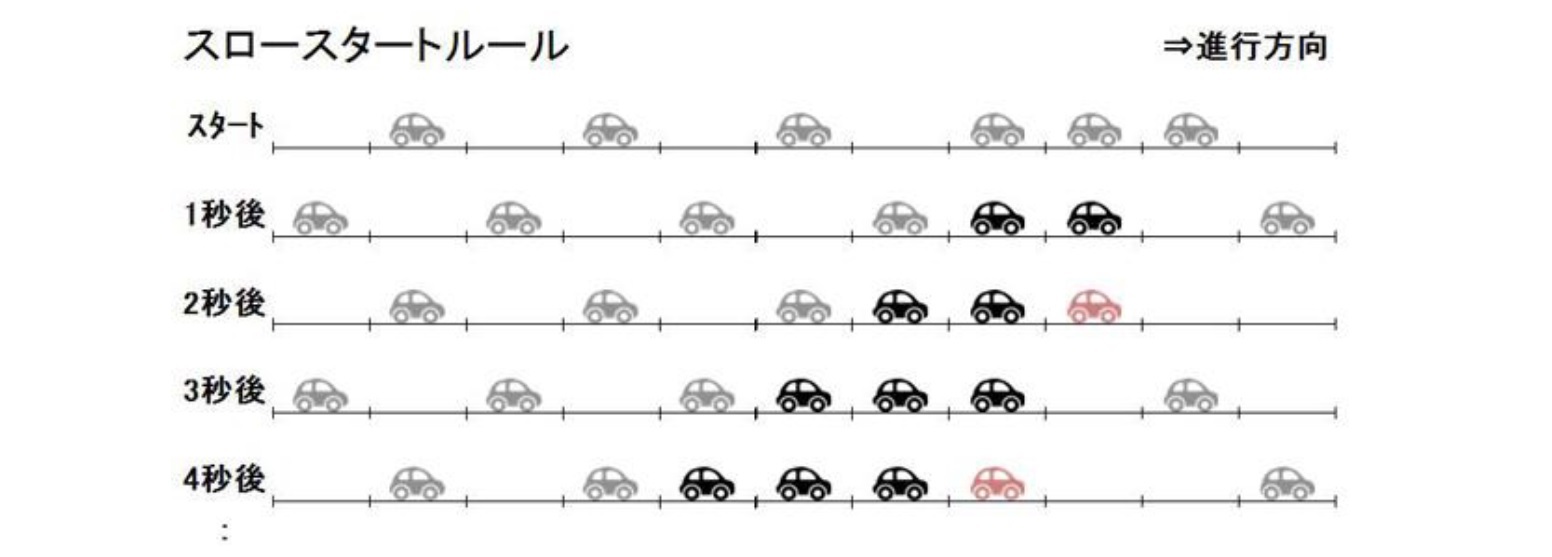

ここで、モデルのルールを変えてみる。「自分の前にスペースがあれば、前に進む」というルールに、「ただし、自分の前にスペースができたばかりのときは前に進まない」という制約を加えてみる。

各ドライバーは、前にスペースができても、すぐには動かず、ワンテンポ遅れて動き出す──としてみるわけだ。次の図では、このワンテンポ遅れて動き出すクルマを赤色で示した。このルールは、「スロースタートルール」と呼ばれている。このスロースタートルールをもとに、モデルをみてみると、最初3台だった渋滞に後続のクルマが追いついて、2秒後には4台、4秒後には5台……と徐々に渋滞が拡大している様子がうかがえる。

渋滞に関する研究では、「自分の前にスペースがあるときに前に進む確率」を考えてみる。そして、その確率が小さくなったときに、どれくらい交通量が低下するかを分析する。

ある渋滞を考えてみよう。左から右に進む、1車線の区間のうち、半分がクルマで埋められていたとしよう。クルマの密度は0.5だ。

この区間の右端にきたクルマは、次の時点でかならず区間から出ていくものとする。そして、区間の右端からクルマが出ていったときにだけ、それを補うように、区間の左端から別のクルマが入ってくるものとする。つまり、区間内のクルマの台数は常に同じで、クルマの密度は0.5のまま変わらないものとする。

そして、たとえば1時間といった一定時間中に、この区間を通過するクルマの数、つまり交通量を計算してみる。

まず、全てのドライバーが前のクルマが動くと、かならず自分もすぐ動いてスペースを埋めていく場合、すなわち「自分の前にスペースがあるときに前に進む確率」(移動確率)が1 の場合、を考える。この場合の交通量を、100%としよう。

次に、スペースが空いても前に進まないドライバーが出てきたとする。こうしたドライバーの出現により、移動確率が0.75に下がると、交通量は50%となる。移動確率と交通量が、同じ割合で下がるわけではないところがポイントだ。

さらに、移動確率が0.5まで下がると、交通量は29%となる。そして、移動確率が0.25まで下がると、交通量は13%となる(※)。

(※) 移動確率がpのときの交通量の計算式は、 {1- (1-p)の平方根} ÷2

よく、高速道路などで、トンネルの前や、下り坂から上り坂にさしかかるサグといわれる場所では、渋滞が発生しやすいといわれる。こうした場所で、一旦スピードを落とした後に、スピードを上げないクルマがあると、上記のメカニズムにより、後続のクルマもスピードを上げられず、これが次々と後方に連鎖していく。スピードを上げないクルマが、確率的に出てくることで、渋滞が拡大する。

さらに渋滞に関する研究では、交通規制をして、区間に入ったり、区間から出たりするクルマをコントロールした場合について分析をしていく。また、複数の車線がある場合や、道路の合流や分岐がある場合など、さまざまな実際的なケースをモデルに組み入れて、詳細な分析が行われている。

また、クルマだけではなく、アリなどの生物にみられる渋滞、電車の遅延や飛行機での空の渋滞、体内の物質の渋滞など、さまざまな渋滞についても研究が進められている。

お盆の帰省時などに、不幸にも、渋滞に巻き込まれてしまった場合には、ボーっとしてその渋滞を拡大させる原因にならないように努めるべきと思われるが、いかがだろうか。

(2019年08月09日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【渋滞を確率的にみてみると…-ボーっと運転している車が渋滞を拡大させる !?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

渋滞を確率的にみてみると…-ボーっと運転している車が渋滞を拡大させる !?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!