- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- NY金が1300ドル台を回復、1400ドル突破の条件は?

2019年06月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(5月):追加緩和に関する意見の隔たり目立つ

(日銀)維持(開催なし)

5月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合は6月19~20日に開催される予定。

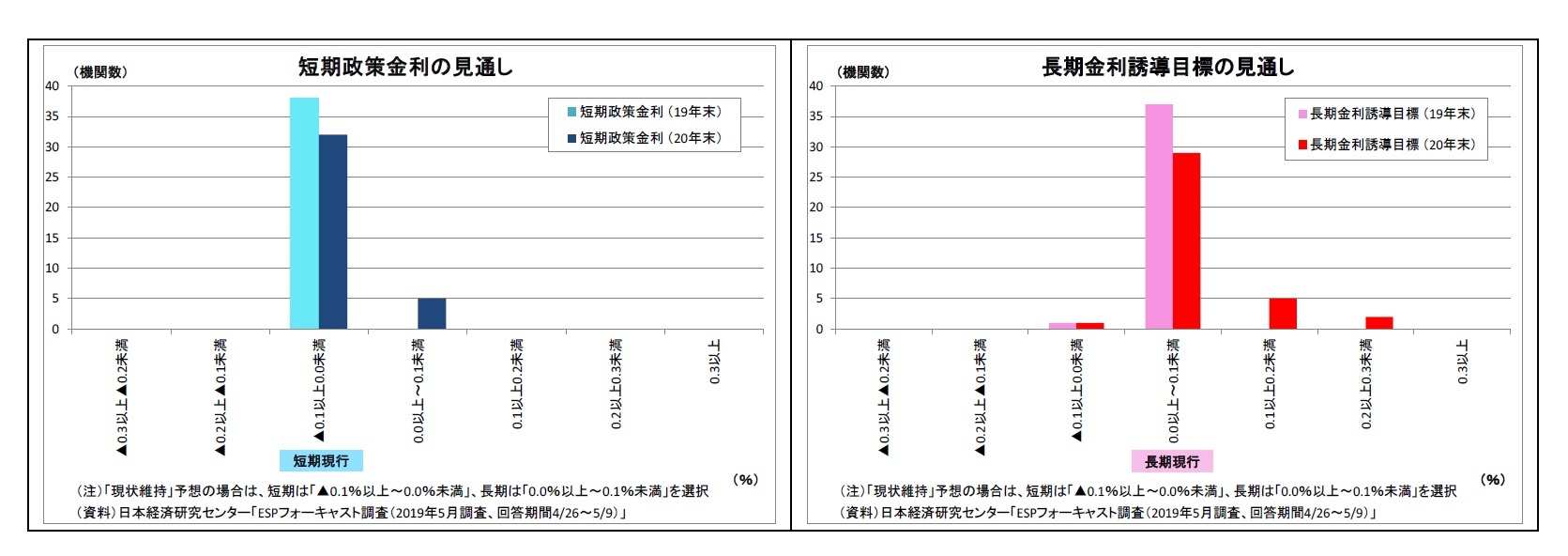

5月10日に金融政策決定会合における主な意見(2019 年4 月24、25 日開催分)が公表された。同会合においてフォワードガイダンスの明確化が決定されたことに関しては、「経済・物価を巡る不確実性が大きく、2%の実現になお時間がかかることを踏まえると、現在の強力な金融緩和の継続方針をより明確に示すことが重要」、「強力な金融緩和の継続への信認を強化するためには、きわめて低い金利水準を維持する期間を具体的に示すなど、政策金利のフォワードガイダンスを明確化することが適当」、「政策金利のフォワードガイダンスは、導入時点に比べて海外経済を巡る不確実性が高まったことなどを踏まえ、見直しを検討するのが適切」と、複数の委員から支持する意見が相次いでいたことが判明した。

一方、追加緩和の是非に関しては、「景気が局面変化する中で、金融緩和の副作用が累積していくことを踏まえると、物価安定の目標の早期達成に向けて、現時点で金融緩和を強化する必要がある」など早期の追加緩和に前向きな意見が複数ある反面、「現状以上の金利低下は、実体経済への効果よりも副作用を助長するリスクの方が大きい可能性がある」と否定的な意見もあり、日銀内での意見の隔たりが目立つ。

黒田総裁も、15日の衆院財務金融委員会において、「物価上昇のモメンタムが損なわれれば、追加緩和を検討する」と従来のスタンスを説明しつつ、「今すぐ追加金融緩和を検討しているわけではない」と早期の追加緩和から距離を置く姿勢を見せている。

5月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合は6月19~20日に開催される予定。

5月10日に金融政策決定会合における主な意見(2019 年4 月24、25 日開催分)が公表された。同会合においてフォワードガイダンスの明確化が決定されたことに関しては、「経済・物価を巡る不確実性が大きく、2%の実現になお時間がかかることを踏まえると、現在の強力な金融緩和の継続方針をより明確に示すことが重要」、「強力な金融緩和の継続への信認を強化するためには、きわめて低い金利水準を維持する期間を具体的に示すなど、政策金利のフォワードガイダンスを明確化することが適当」、「政策金利のフォワードガイダンスは、導入時点に比べて海外経済を巡る不確実性が高まったことなどを踏まえ、見直しを検討するのが適切」と、複数の委員から支持する意見が相次いでいたことが判明した。

一方、追加緩和の是非に関しては、「景気が局面変化する中で、金融緩和の副作用が累積していくことを踏まえると、物価安定の目標の早期達成に向けて、現時点で金融緩和を強化する必要がある」など早期の追加緩和に前向きな意見が複数ある反面、「現状以上の金利低下は、実体経済への効果よりも副作用を助長するリスクの方が大きい可能性がある」と否定的な意見もあり、日銀内での意見の隔たりが目立つ。

黒田総裁も、15日の衆院財務金融委員会において、「物価上昇のモメンタムが損なわれれば、追加緩和を検討する」と従来のスタンスを説明しつつ、「今すぐ追加金融緩和を検討しているわけではない」と早期の追加緩和から距離を置く姿勢を見せている。

(見通し)

日銀は長らく副作用への警戒から容易に追加緩和に踏み切れない状況に陥っている。従って、今後も出きる限り「モメンタムは維持されている」、「先行きは回復に向う」といった前向きの説明を続け、追加緩和を回避することが予想される。一方、内外景気の大幅な下振れや過度の円高進行など、やむを得ず追加緩和に踏み切らなければならなくなった場合には、金利引き下げに比べて目先の副作用が小さいETF買入れ増額が最有力の選択肢になるとみられる。4月に明確化されたフォワードガイダンスの長期化もハードルが低い。

中期的には、日銀は副作用緩和のために、金利変動幅の拡大(実質的な金利上昇許容)に向わざるを得ないと見ているが、現在のフォワードガイダンスにあるとおり、「少なくとも2020年春頃まで」は動けない。内外経済・国内物価動向が堅調であれば2020年夏に拡大する可能性もあるが、そのタイミングを逃すと、五輪需要の反動減が一巡する2021年まではまた動けなくなる。前者のハードルは高いとみられるため、後者がメインシナリオになる。

日銀は長らく副作用への警戒から容易に追加緩和に踏み切れない状況に陥っている。従って、今後も出きる限り「モメンタムは維持されている」、「先行きは回復に向う」といった前向きの説明を続け、追加緩和を回避することが予想される。一方、内外景気の大幅な下振れや過度の円高進行など、やむを得ず追加緩和に踏み切らなければならなくなった場合には、金利引き下げに比べて目先の副作用が小さいETF買入れ増額が最有力の選択肢になるとみられる。4月に明確化されたフォワードガイダンスの長期化もハードルが低い。

中期的には、日銀は副作用緩和のために、金利変動幅の拡大(実質的な金利上昇許容)に向わざるを得ないと見ているが、現在のフォワードガイダンスにあるとおり、「少なくとも2020年春頃まで」は動けない。内外経済・国内物価動向が堅調であれば2020年夏に拡大する可能性もあるが、そのタイミングを逃すと、五輪需要の反動減が一巡する2021年まではまた動けなくなる。前者のハードルは高いとみられるため、後者がメインシナリオになる。

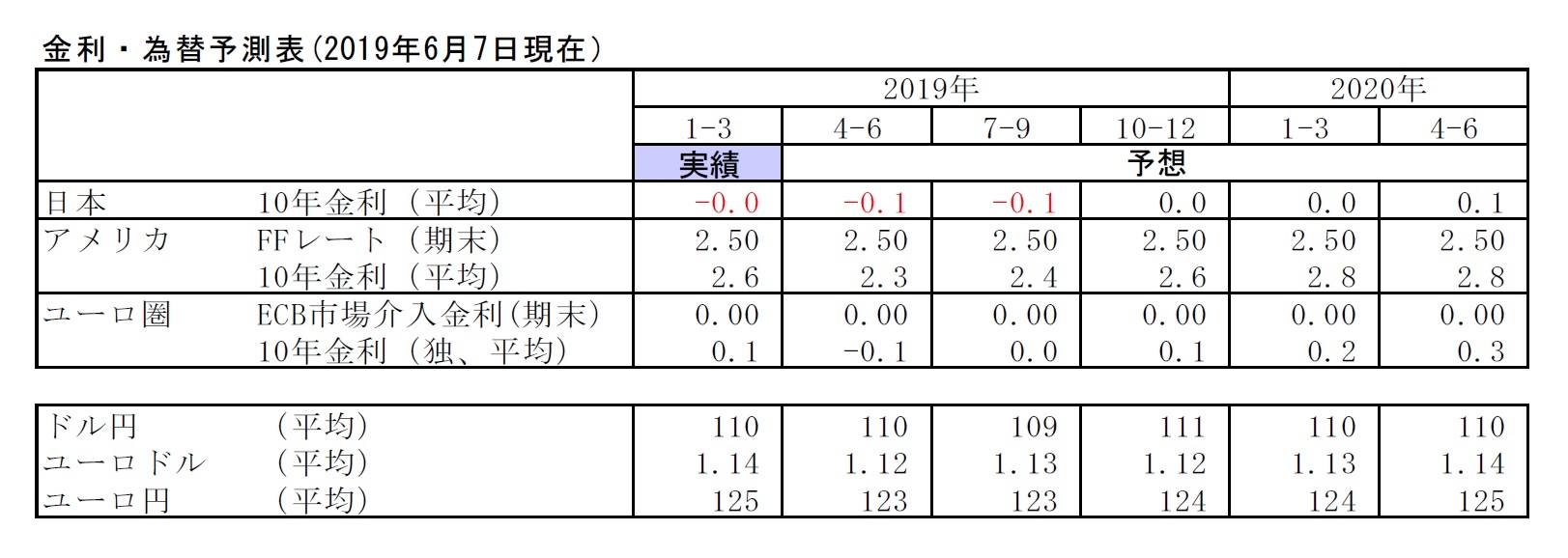

3.金融市場(5月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

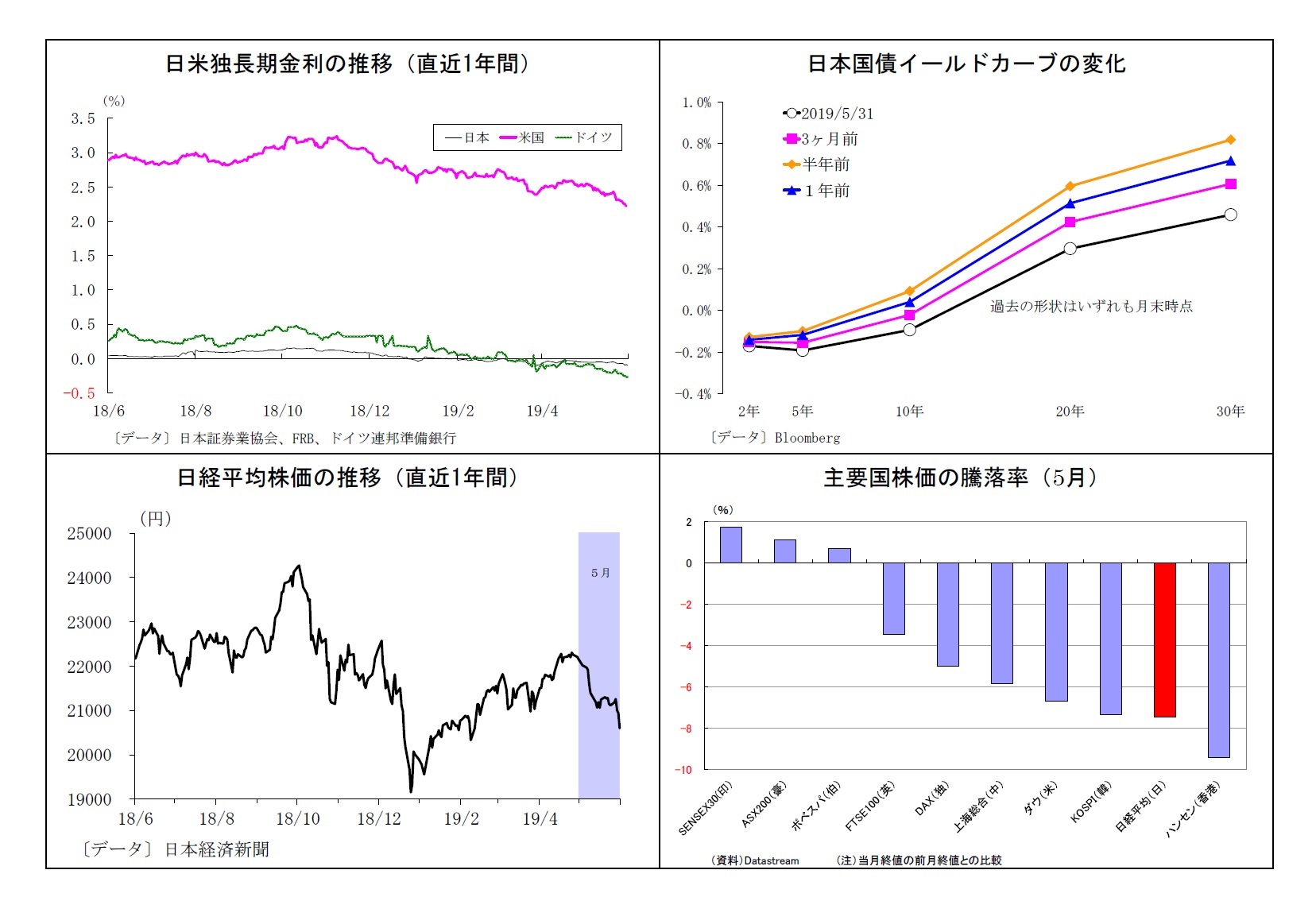

5月の動き 連休明け-0.0%台後半でスタートし、月末は-0.1%付近で終了。

連休中にトランプ大統領が対中関税引き上げを公表したことを受けて米中摩擦懸念が高まり、連休明けには-0.0%台後半に。その後も米政権による中国通信機器大手への禁輸措置公表などを受けて米中摩擦への懸念が高まる一方、高値警戒感もあり、-0.0%台半ばから後半での推移が継続。

ただし、月の終盤にはトランプ大統領による米中早期合意に否定的な発言を受けてさらに警戒感が高まり、29日にはおよそ2ヵ月ぶりに-0.1%まで低下。その後一旦持ち直したものの、月末はトランプ大統領がメキシコへの追加関税発動を表明したことを受けて、再び-0.1%に低下して終了した。

5月の動き 連休明け-0.0%台後半でスタートし、月末は-0.1%付近で終了。

連休中にトランプ大統領が対中関税引き上げを公表したことを受けて米中摩擦懸念が高まり、連休明けには-0.0%台後半に。その後も米政権による中国通信機器大手への禁輸措置公表などを受けて米中摩擦への懸念が高まる一方、高値警戒感もあり、-0.0%台半ばから後半での推移が継続。

ただし、月の終盤にはトランプ大統領による米中早期合意に否定的な発言を受けてさらに警戒感が高まり、29日にはおよそ2ヵ月ぶりに-0.1%まで低下。その後一旦持ち直したものの、月末はトランプ大統領がメキシコへの追加関税発動を表明したことを受けて、再び-0.1%に低下して終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年06月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【NY金が1300ドル台を回復、1400ドル突破の条件は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

NY金が1300ドル台を回復、1400ドル突破の条件は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!