- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- データで見る「エリア出生率比較」政策の落とし穴-超少子化社会データ解説-エリアKGI/KPIは「出生率」ではなく「子ども人口実数」

データで見る「エリア出生率比較」政策の落とし穴-超少子化社会データ解説-エリアKGI/KPIは「出生率」ではなく「子ども人口実数」

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに-マクロ政策とミクロ政策は必ずしも一致しない

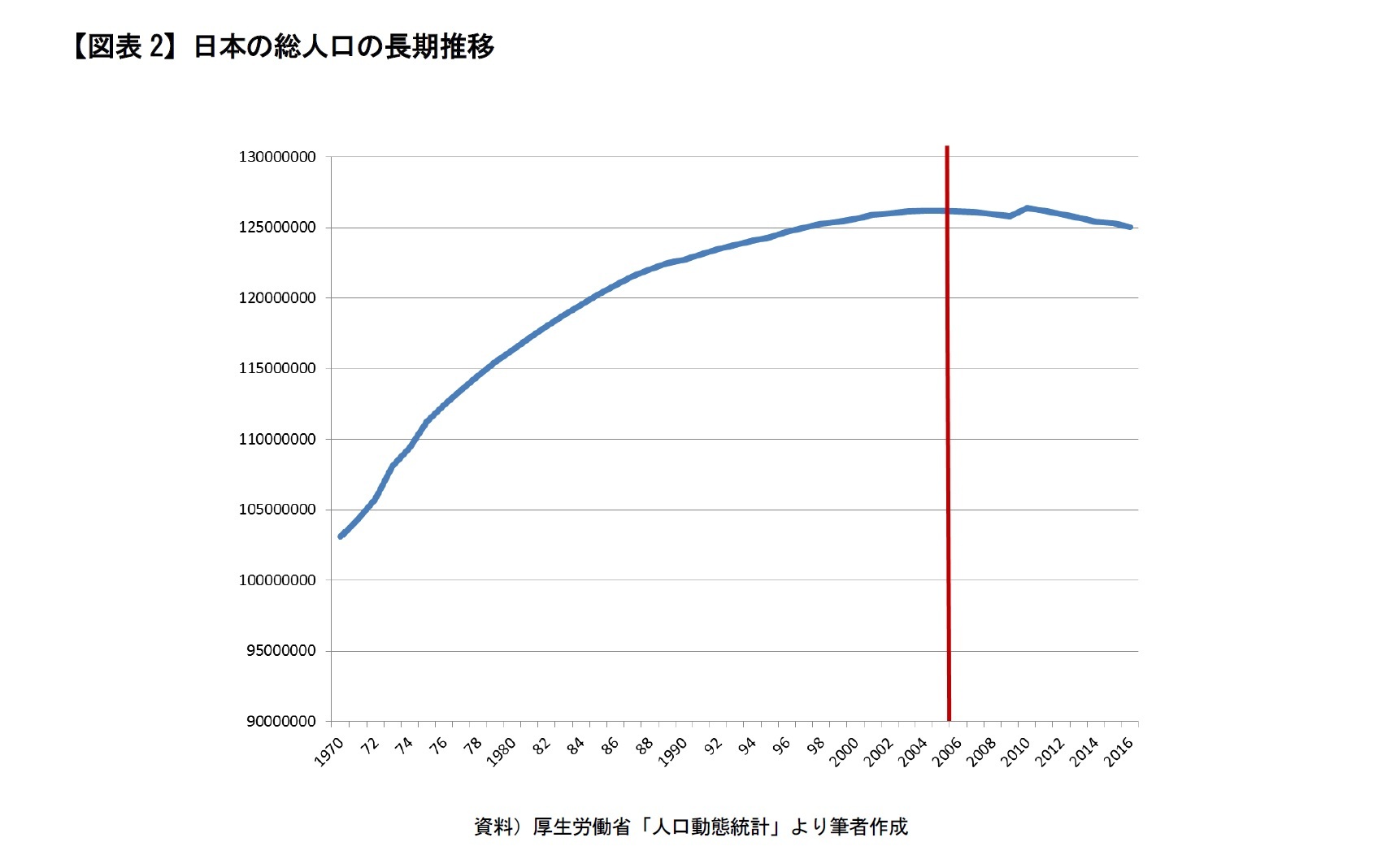

この人口マジョリティ層によって総人口が持ちこたえている状態である。子どもの数でみるならば、2016年~2018年の年間出生数は90万人台まで落ち込み、団塊ジュニア世代からわずか半世紀もたたないうちに、日本の空の下で1年間に生まれる子どもの数は半減、かつ減少の一途となっている。つまり、団塊世代に続き、団塊ジュニアも寿命をほぼ迎える50年後には、深刻な総人口減少がスタートすることになる。

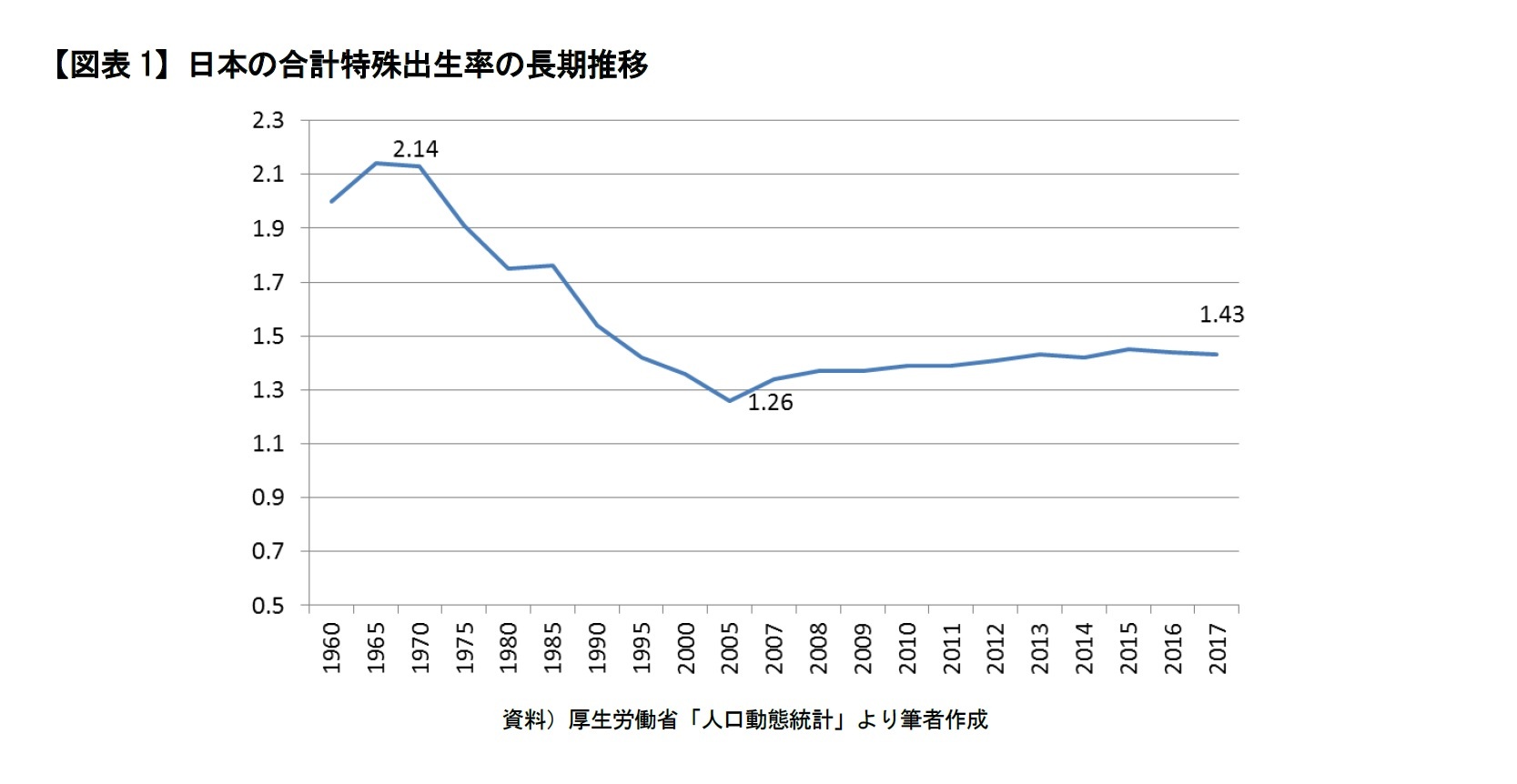

日本全体の人口をマクロ的に俯瞰するならば、何よりも「出生率を上昇させること」が少子化=子どもの数の減少対策となる(本稿では、海外からの移民による人口増加策は考えない)。

では、地方創生、過疎が叫ばれる各地方における少子化(子ども数の減少)対策、すなわちエリア別のミクロ少子化対策においても、出生率上昇がKGI(重要目標達成指標:Key Goal Indicator)またはKPI(重要業績評価指標:key performance indicator)となりうるのだろうか。

実はそうではなく、同一目標(子どもの数の増加)に対するマクロ(日本全体)の政策とミクロ(各地方)の政策は必ずしも一致しない。

本稿では、地方の「少子化対策」として議論される政策において、非常に多くみられる「出生率上昇が、当エリアの少子化対策の最終指標である」に対して、必ずしも(大半のエリアにおいては)そうではないことを示したい。

1――エリアの少子化=その土地の子どもの減少、とは?

ここで、各エリアが達成したいのは、「●●県・△町で生まれる子どもの数の増加」であることは異論がないだろう。

そもそも地元出身の子どもが生まれないエリアに、エリア外からの子ども移民(移住)なくしては、その土地をふるさととする「エリア子ども人口」の未来はないからである。

では、最終目標である「エリアで生まれる子どもの数」の増減は、一体、何によって決まるのだろうか。

エリアで生まれる子どもの数は、エリアへの子どもの大量移住がない限り、以下のように決まる。

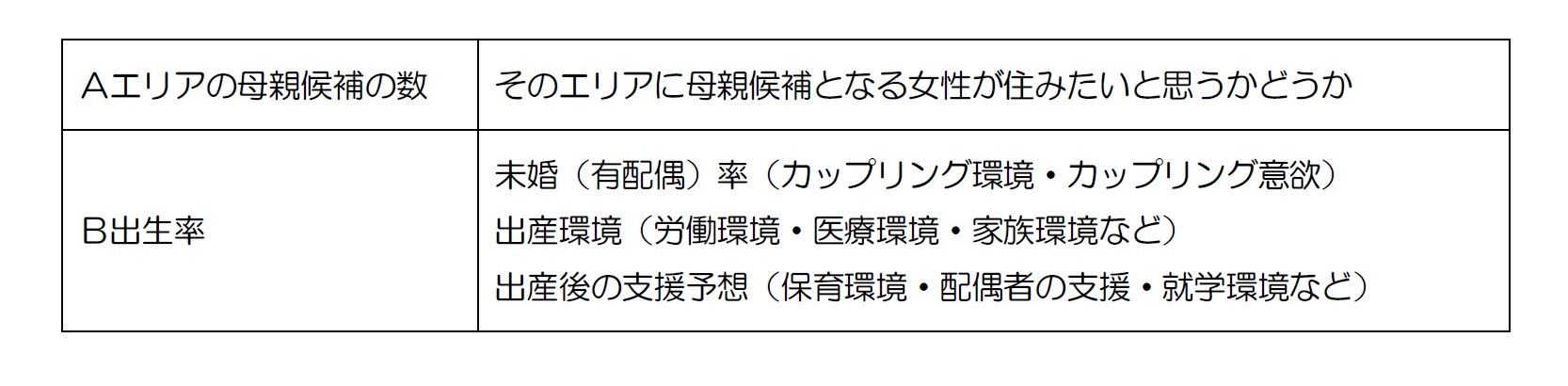

A<エリアの母親候補の数> × B<出生率> = エリアで生まれる子どもの数

式には当然ながら、出産を行わない男性の数は含まない。

ここで、A<エリアの母親候補の数>は、出生率の定義から15歳から49歳の女性となる。感覚的な誤解が多いのだが、出生率は「既婚女性出生率」ではなく、未婚女性も含んだ全女性の出生率であるので、15歳から49歳の全女性がAの対象となることに注意したい。

注目したいのは、エリアの子どもの数を決める決定要因は、出生率一択ではない、ということである。出生率に加えて、エリアの女性人口も影響していることがわかる。

日本全体の話であれば、外国からの移民に関する国の方針が関わってくるために、海外からの移民を前提としないのであれば、B<出生率>だけの議論でも構わない。

海外からの移民女性に頼らずに日本国内で生まれる子どもを増やそう、そのためには国内女性の出生率の上昇政策を、という議論になるからである。

しかし、国内の中の1エリアの議論となると話は全く異なってくる。

都道府県間、市区町村間では、個人の意志によって簡単に人口移動が生じてしまう。すなわち「エリア間移民」の影響をAに関して考慮することになる。エリアの少子化を考える際には、女性のエリア間移動は必須の議論となってくるのである。

以下、簡単に例示してみたい。

エリアの目標も国の目標も同じく、子どもの数を増やすことでは同じである。

2016年の47都道府県にあける最低出生率は東京都1.24、最高出生率は沖縄県の1.95であったので、次の2つのパターンを考えてみたい。

1)A<母親候補の数> 2万人確保・B<出生率>1.24(全国最低出生率)とする政策

2)A<母親候補の数> 1万人確保・B<出生率>1.95(全国最高出生率)とする政策

子どもの数で考えると、1)は2万人×1.24=2万4800人、2)は1万人×1.95=1万9500人となり、1)のパターンは2)のパターンに出生率では実に0.71という大差をつけられてしまっているにも関わらず、生まれる子どもの数では5300人も凌駕することになる。

エリア少子化対策としては、エリアで生まれる子ども数の計算式から、この2パターンの結論としては高出生率を維持した2)の政策よりも、母数Aの大量確保に動いた1)の勝利、ということになる。

エリアの少子化=子どもの減少とは、A母親候補の数とB出生率の2つの指標が絡んでおり、エリアで生まれる子ども数の増加を目指すならば、AとBの双方を検証しなければならないことがわかるだろう。

2――2つの決定要因のどちらが影響力を持つのか

2つの要因の出生率への影響力はさておき、Bは非常に多くの変数が絡んでくる要因のために、その政策による操作で配慮しなければならない項目が多岐にわたり、容易ではないことがわかる。

一方、Aは1日で大きく動くことも可能な変数である。

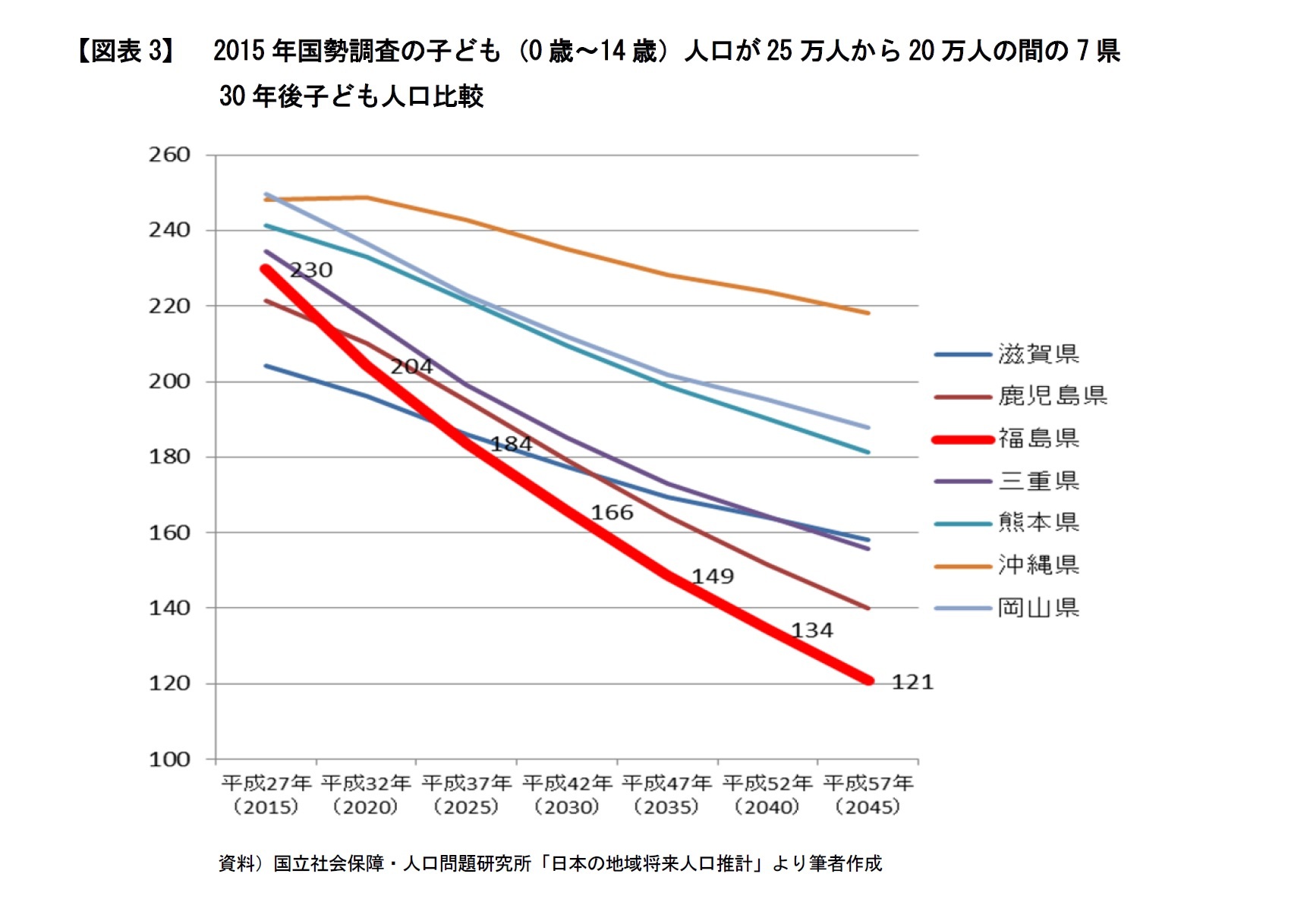

実際、東日本大震災以降、原発問題を中心に福島県から人口流出(Aの逃避行動)が生じた結果、福島県の子ども人口推計は類似する子ども人口ボリューム(2015年水準)エリア7県の中で、最も30年後の減少率が高くなる見通しとなっている(図表3)。

これこそが、出生率比較政策のもたらす政策の落とし穴である。

出生率の高低だけではエリアの子ども人口の未来を語ることはできないこと、むしろ出生率の高低だけで安心してしまうことがエリアの未来人口の大きな減少を招くことに気がつかねばならない。

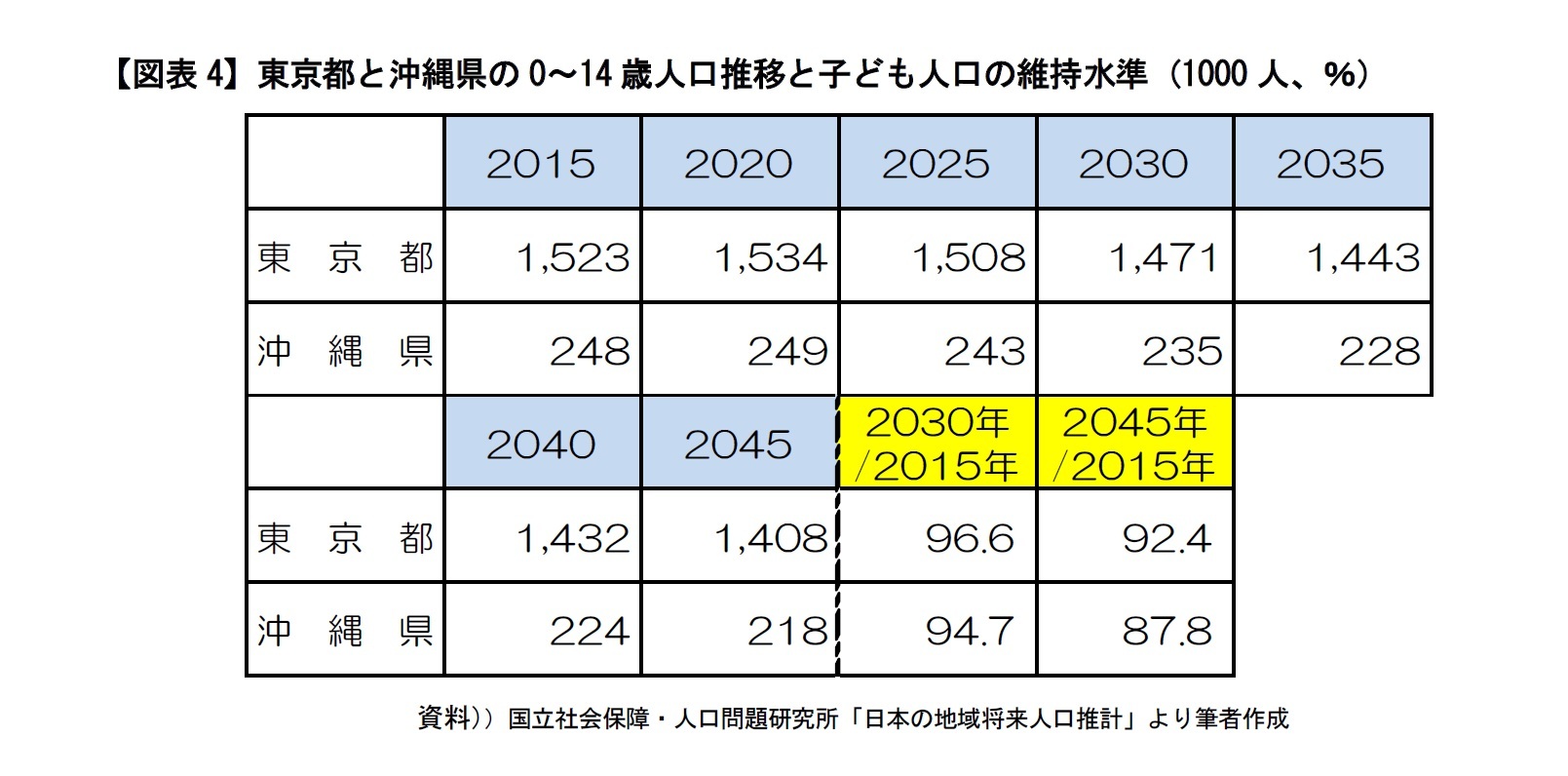

A<エリアの母親候補の数>という変数が、いかに大きな影響をエリア子ども人口数に持っているかをみるために、長期にわたり出生率1位独走の沖縄県(2016年1.96)と、長期にわたり出生率最下位独走の東京都(2016年1.24)における、30年後の子ども人口の推移の推計値を比較してみることとする。

これは東京都に全国から20代を中心とする若い男女、特に女性が大量に流入することから発生している、<Aエリアの母親候補の数>増加が奏功しているためである。

東京都がAの増加策を政策として意図しているかどうかは別として、少子化社会における徹底した母親候補増加エリアとしての東京都の姿が、東京都の子ども人口を守り続け、エリアの人口繁栄を長期にわたり保証する形となっている。

東京都を筆頭とする大都市圏への若い男女の人口流出を「成人(労働)人口の移動」とだけ見ているかもしれないが、それはそのまま未来の母親の人口移動、つまり「地方の未来の子ども人口の喪失」であることを地方エリアは認知しなければならない。

(2019年04月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データで見る「エリア出生率比較」政策の落とし穴-超少子化社会データ解説-エリアKGI/KPIは「出生率」ではなく「子ども人口実数」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データで見る「エリア出生率比較」政策の落とし穴-超少子化社会データ解説-エリアKGI/KPIは「出生率」ではなく「子ども人口実数」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!