- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費者物価(全国18年9月)-コアCPI上昇率は当面1%程度で推移

2018年10月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

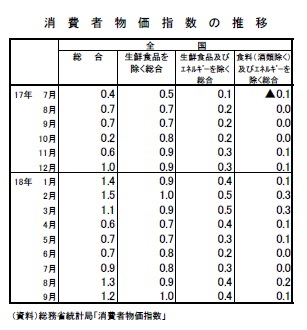

1.コアCPI上昇率は7ヵ月ぶりの1%

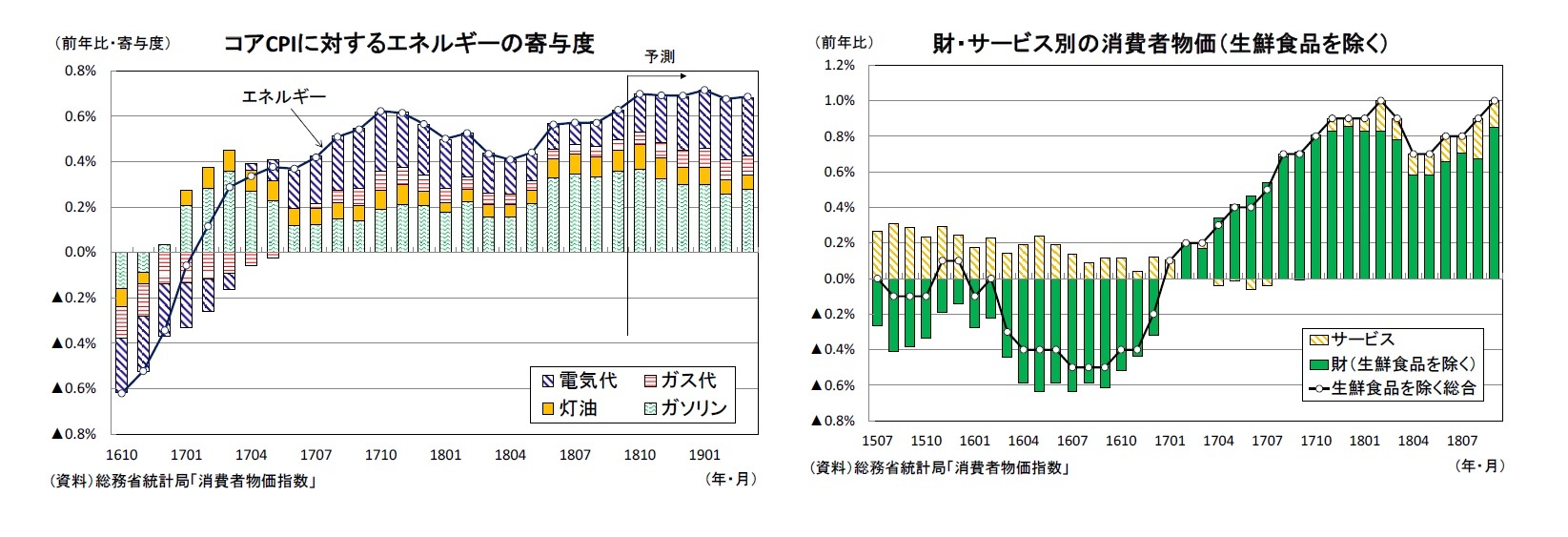

コアCPIの内訳をみると、電気代(8月:前年比3.1%→9月:同3.6%)、ガス代(8月:前年比2.6%→9月:同2.8%)、ガソリン(8月:前年比16.2%→9月:同17.3%)、灯油(8月:前年比22.3%→9月:同23.2%)の上昇幅がいずれも前月から拡大したため、エネルギー価格の上昇率は8月の前年比7.4%から同8.1%へと高まった。

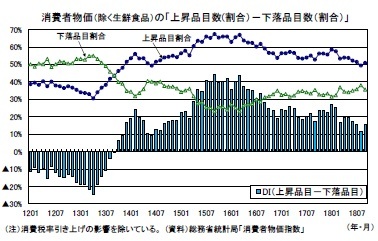

2.上昇品目数の割合が再び50%を上回る

消費者物価指数の調査対象523品目(生鮮食品を除く)を、前年に比べて上昇している品目と下落している品目に分けてみると、9月の上昇品目数266品目(8月は258品目)、下落品目数は186品目(8月は199品目)となり、上昇品目数が前月から増加した。上昇品目数の割合は50.9%(8月は49.3%)、下落品目数の割合は35.6%(8月は38.0%)、「上昇品目割合」-「下落品目割合」は15.3%(8月は11.3%)であった。

消費者物価指数の調査対象523品目(生鮮食品を除く)を、前年に比べて上昇している品目と下落している品目に分けてみると、9月の上昇品目数266品目(8月は258品目)、下落品目数は186品目(8月は199品目)となり、上昇品目数が前月から増加した。上昇品目数の割合は50.9%(8月は49.3%)、下落品目数の割合は35.6%(8月は38.0%)、「上昇品目割合」-「下落品目割合」は15.3%(8月は11.3%)であった。上昇品目数の割合は18年8月に14年6月以来、約4年ぶりに50%を下回った(14年6月の数値は消費税率引き上げの影響を除いた筆者による試算値)が、9月には再び50%を上回った。ただし、その水準は依然として低く、物価上昇に裾野の広がりは見られない。

3.コアCPI上昇率は当面1%程度で推移も、上昇ペースの加速は見込まれず

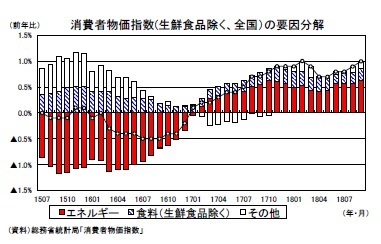

コアCPI上昇率は7ヵ月ぶりの1%となったが、その主因はエネルギー価格の上昇幅拡大である。

既往の原油高の影響から電気代、ガス代の上昇率が高まっていることに加え、9月以降の原油価格の急上昇を受けて、ガソリン、灯油価格もこのところ大幅に上昇している。エネルギー価格の上昇率は10月には前年比9%程度(9月は同8.1%)となった後、高止まりが続き、コアCPI上昇率に対するエネルギーの寄与は18年度末まで0.7%程度で推移することが見込まれる。

一方、賃金との連動性が高く、コアCPIの5割以上を占めるサービス価格は低い伸びが続いており、18年9月は前年比0.2%となった。コアCPI上昇率はエネルギー価格の高止まりを主因として、当面1%程度の推移が続くことが予想されるが、2%に向けて上昇ペースが加速する可能性は極めて低いだろう。

既往の原油高の影響から電気代、ガス代の上昇率が高まっていることに加え、9月以降の原油価格の急上昇を受けて、ガソリン、灯油価格もこのところ大幅に上昇している。エネルギー価格の上昇率は10月には前年比9%程度(9月は同8.1%)となった後、高止まりが続き、コアCPI上昇率に対するエネルギーの寄与は18年度末まで0.7%程度で推移することが見込まれる。

一方、賃金との連動性が高く、コアCPIの5割以上を占めるサービス価格は低い伸びが続いており、18年9月は前年比0.2%となった。コアCPI上昇率はエネルギー価格の高止まりを主因として、当面1%程度の推移が続くことが予想されるが、2%に向けて上昇ペースが加速する可能性は極めて低いだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年10月19日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費者物価(全国18年9月)-コアCPI上昇率は当面1%程度で推移】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費者物価(全国18年9月)-コアCPI上昇率は当面1%程度で推移のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!