- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か-「骨太方針2018」を通じて背景と論点を考える

高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か-「骨太方針2018」を通じて背景と論点を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~自己負担を引き上げるべきか否か~

では、高齢者の自己負担引き上げは必要なのだろうか。引き上げる場合、どういった点に考慮すべきなのだろうか。本レポートでは骨太方針2018の記述を見つつ、高齢者医療費に関する自己負担の現状、自己負担引き上げが浮上した背景や論点などを論じ、年齢に着目して負担割合を区切っている現在の仕組みを見直すことが一つの選択肢であることを指摘する。その上で、単なる財源論にとどまらない観点に立ち、引き上げの是非を巡る論点などを提示する。

2――骨太方針2018の記述

まず、骨太方針2018の記述から考える。策定に際しては、自民党の財政再建に関する特命委員会や政府の経済財政諮問会議(議長:安倍晋三首相)などの議論が反映されており、2019~2021年度を「基盤強化期間(仮称)」に位置付けつつ、2025年度時点で国・地方のプライマリー・バランス(以下はPB、基礎的財政収支対象経費)1を黒字化させる方針を掲げた。従来は2020年度のPB黒字化を掲げており、目標を再設定したことになる。

しかし、歳出削減・抑制の目標を示さないなど財政再建に消極的な内容となった。規模が大きい社会保障分野2についても健康づくりや予防対策なども含めて、網羅的に政策を列挙しているが、踏み込んだ文言は見られなかった。

例えば、現役世代の人口減少に応じて患者負担の割合を自動的に高める「医療版マクロ経済スライド」の是非が一つの争点となっていたが、骨太方針2018では「改革に関する国民的理解を形成する観点から保険給付率(保険料・公費負担)と患者負担率のバランス等を定期的に見える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担について総合的な対応を検討する」という極めて曖昧な文言で決着した3。

1 その年の政策的経費をその年の税収で賄えているかを図る。PBが赤字だと、債務残高が拡大する可能性が高まる。

2 2018年度政府予算ベースで社会保障費は32兆9,732億円であり、全歳出の3分の1を占める。これは公共事業費や防衛費の約6倍に匹敵する規模である。

3 これは年金で用いられている「マクロ経済スライド」を医療に持ち込む発想である。ここでは詳しく触れないが、筆者の意見としては、(1)現金を給付する年金保険と違い、医療保険はサービス提供を伴うため、金銭だけでの解決が困難、(2)年金は長生きリスクのヘッジだが、医療保険は疾病リスクの再分配であり、病気の発生確率と無関係な経済成長や人口動向と連動させることは難しい、(3)医療行政では本人や保険者の責任で解決できない要素として年齢の影響を真っ先に取り除く(いわゆる年齢調整)ことが多く、年齢構成の変化だけで給付率を自動調節する発想は医療行政の選択肢として取り得ない――という理由で反対である。

さらに、本レポートで取り上げる高齢者の自己負担引き上げについても、曖昧な文章となっている。具体的な文言は以下の通りである。

高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能力」に応じた負担を求めることを検討する。団塊の世代が後期高齢者入りするまでに、世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担の在り方について検討する。

前段の文章は年齢で区切るのではなく、所得や資産など能力に応じた負担への転換をうたっている点で、75歳以上高齢者の自己負担引き上げを示唆している4。しかし、官僚が関係者との調整の際に用いる難解な文章、いわゆる「霞が関文学」に沿うと、「検討する」という文言は「講じる」「行う」よりも弱い表現となっている点に留意する必要がある。

後段の文章については、人口的にボリュームの大きい団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて、医療・介護需要が増大すると見られているため、それまでに75歳以上高齢者の自己負担を引き上げる考えを示している。ここでも「引き上げを行う」「見直しを講じる」などと明確な方向性を示さず、曖昧な「在り方について検討する」と書いており、「霞が関文学」的には弱い表現となっている。

さらに、経済財政諮問会議と並行して進んだ自民党の議論と比較すると、表現があいまいになった背景を理解できる。2018年3月に公表された自民党の「財政再建に関する特命委員会財政構造のあり方検討小委員会」中間報告書を見ると、「団塊の世代がいよいよ後期高齢者に移行する中で、2割への引上げについて早急に結論を得る」としていた。

これに対し、上部組織に当たる財政再建に関する特命委員会が5月にまとめた報告書を見ると、「団塊の世代が後期高齢者入りするまでに、世代間の公平性や制度持続可能性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担のあり方について検討する」として「早急に」「2割」「引上げ」の文字が消え、この表現が骨太方針2018に受け継がれた。このように表現のトーンが弱められた背景には、来年の統一地方選や参院選への配慮があったと思われる。

しかし、曖昧な表現になったとはいえ、骨太方針2018で「世代間の公平性と制度の持続可能性確保の観点」と記述しているのがポイントと思われる。以下、「世代間の公平性」「持続可能性確保」の2点を順に考察していく。

4 ここでは詳しく触れないが、一律1割負担でスタートした介護保険は能力に応じた負担を強化しており、所得が高い人を対象に2015年8月以降、2割負

3――引き上げ論浮上の背景

1|自己負担を巡る世代間格差

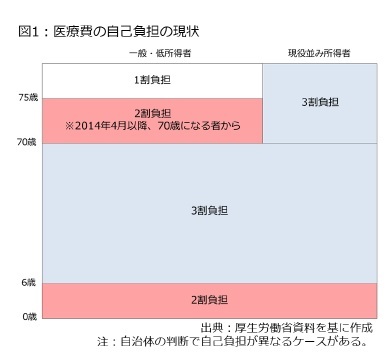

1|自己負担を巡る世代間格差最初に「世代間の公平性」という表現に関わる部分である。医療費の自己負担は図1の通り、年齢に応じて区分されており、70~74歳以上は2割、75歳以上は1割となっている。このうち70~74歳については、法律上は2割負担だが、後述する政治的な経緯を経て、予算措置で1割負担に引き下げた後、2014年4月から2割に引き上げている。

一方、69歳以下の人は3割負担であり、高齢者の自己負担が低く抑えられていることが分かる。「世代間の公平性」とは「現役世代に比べると高齢者の自己負担が低いので、これを引き上げるべきだ」という意味が込められている5。

5 70~74歳の医療費自己負担を1割に抑える特例を見直す際も「世代間の公平性」を理由に掲げた経緯がある。

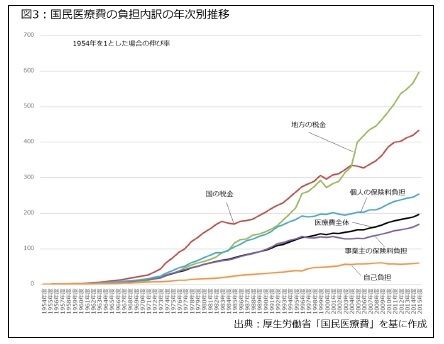

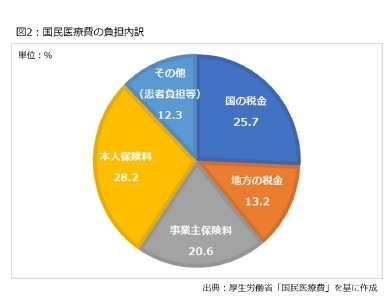

さらに、この内訳を時系列に見ると、図3の通りになる。具体的には、調査を開始した1954年度を1とし、2015年度までの伸び率を見たところ、国民医療費全体の伸び率が196.9倍に対し、国の税金部分は433.0倍、地方の税金部分は595.9倍、本人の保険料負担は254.1倍、事業主の保険料負担は169.2倍、患者の自己負担は59.8倍となっている。

さらに、この内訳を時系列に見ると、図3の通りになる。具体的には、調査を開始した1954年度を1とし、2015年度までの伸び率を見たところ、国民医療費全体の伸び率が196.9倍に対し、国の税金部分は433.0倍、地方の税金部分は595.9倍、本人の保険料負担は254.1倍、事業主の保険料負担は169.2倍、患者の自己負担は59.8倍となっている。つまり、増大する医療費は国・自治体の税金や個人の保険料で賄われてきた一方、自己負担の伸びを低く抑えてきたことが分かる6。言い換えると、医療のアクセスが悪化しないように制度改正を積み重ねてきたと言える。

しかし、国の税金部分は現在、3割程度を借金で賄っており、ツケは将来世代に回されている現状を考えると、こうした状況を見直さないまま、制度を持続させることも難しい。骨太方針2018で「制度の持続可能性」という言葉を用いているのは、こうした状況を踏まえていると言える。

6 特に、自治体の財政負担が増えているのは2000年代半ば以降、国民健康保険に関する都道府県の財政負担を増やしていることが一因と思われる。

(2018年06月29日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か-「骨太方針2018」を通じて背景と論点を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か-「骨太方針2018」を通じて背景と論点を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!