- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 保護主義色を強める米国-新たな国際経済体制が必要

2018年06月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――強まる保護主義色

米国は、安全保障を理由に鉄鋼・アルミ製品に高率輸入関税を適用する措置を発動した。カナダ、メキシコ、EU、韓国などは暫定的に適用除外となったが、日本は除外にならず、最終決定は4月末頃になると伝えられている。また、3月下旬には知的財産権の侵害を理由として、500億ドルに及ぶ中国からの輸入に対して高関税を課す制裁措置を発表した。これに対して中国は米国からの農産物の輸入に報復関税を課す措置などを準備していると発表し、米中の貿易戦争に発展するのではないかと懸念されている。

トランプ大統領が誕生して1年あまりになるが、この間政権の主要スタッフは辞任・解任が相次いだ。最近では、ティラーソン国務長官やコーン国家経済会議委員長に加えて、マクマスター安全保障担当補佐官も交代が決まっており、政権内には強硬派やポピュリスト的なスタッフが目立つようになった。11月には中間選挙を控えており、さらに選挙で受けの良い強硬策が打ち出される恐れがある。

トランプ大統領が誕生して1年あまりになるが、この間政権の主要スタッフは辞任・解任が相次いだ。最近では、ティラーソン国務長官やコーン国家経済会議委員長に加えて、マクマスター安全保障担当補佐官も交代が決まっており、政権内には強硬派やポピュリスト的なスタッフが目立つようになった。11月には中間選挙を控えており、さらに選挙で受けの良い強硬策が打ち出される恐れがある。

2――大幅赤字の継続

米国の貿易は1980~90年代にかけては対日貿易の赤字が大きな部分を占めており、日米間の貿易摩擦の原因となっていた。2017年は8112億ドルの赤字となったが、対中国貿易の赤字が3757億ドルと4割以上に達しており、貿易摩擦の最大の対象は中国だ。

しかし日本やドイツとの間の貿易赤字もそれぞれ600億ドル以上あって、無視できない規模だ。また、米国の財貿易収支は、リーマンショック直後には輸入が減少して赤字が大幅に縮小したが、その後景気回復とともに輸入が増加して、2017年10-12月期にはGDP比で4%程度にまで拡大している。サービス収支や利子配当などの第一次所得収支を加えた経常収支の赤字はGDPの2%程度で、赤字の規模を問題視するのは当然だ。

しかし日本やドイツとの間の貿易赤字もそれぞれ600億ドル以上あって、無視できない規模だ。また、米国の財貿易収支は、リーマンショック直後には輸入が減少して赤字が大幅に縮小したが、その後景気回復とともに輸入が増加して、2017年10-12月期にはGDP比で4%程度にまで拡大している。サービス収支や利子配当などの第一次所得収支を加えた経常収支の赤字はGDPの2%程度で、赤字の規模を問題視するのは当然だ。

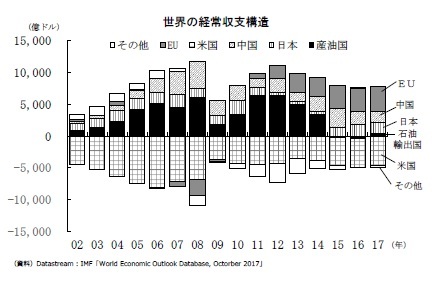

世界各国の経常収支を合計すると必ずゼロになるので、経常収支が黒字の国があると、その分だけ赤字の国ができてしまう。世界経済では、ユーロ圏や中国、日本などが大幅な黒字となり、反対側で米国が経常収支の赤字を一手に引き受けるというグローバル不均衡が続いてきた。

世界各国の経常収支を合計すると必ずゼロになるので、経常収支が黒字の国があると、その分だけ赤字の国ができてしまう。世界経済では、ユーロ圏や中国、日本などが大幅な黒字となり、反対側で米国が経常収支の赤字を一手に引き受けるというグローバル不均衡が続いてきた。トランプ大統領は時々貿易赤字を損失(loss)と呼んでいるが、二国間の貿易で、収支が赤字の国側が損をしているという訳ではなく、貿易相手各国との収支がそれぞれ均衡している必要は全くない。したがって二国間の貿易収支均衡を求める政策は間違っているが、米国の大幅な経常収支の赤字を縮小しようという意図自体は意味がある。米国の大幅な経常収支赤字が改善しないかぎり、貿易摩擦は一時的に沈静化しても、いずれ再燃するだろう。

3――新たな国際経済体制

世界各国は貿易や国際金融取引の拡大に応じて保有しているドル建ての外貨準備資産を増やそうとしているが、そのためには基軸通貨国である米国の経常収支が赤字になる必要がある。しかしながら米国の大幅な経常収支赤字が続くことは、いつかは米ドルの信認問題を引き起こす。ユーロや円は基軸通貨になるには力不足で、未だに人民元も自由に国際取引に利用できる主要な国際通貨には育っていない。こうした状況の中で、ドルに代わる通貨がないという消極的な理由でドル基軸通貨体制は続いている。

第二次世界大戦後の世界経済を支えたのは、IMFや世界銀行といった国際機関やGATTの元での貿易の拡大、そして各国通貨と米ドルとの為替レートを固定しドルが金との交換比率を一定に保つという、ブレトンウッズ体制だ。この仕組みは、米国経済が世界経済の中で圧倒的な力を持っているという第二次世界大戦終了直前の状況を前提としたものだった。欧州経済が大戦の戦災から次第に復興し、日本経済が急速な発展を遂げたことで状況は大きく変わり、この体制は維持できなくなってしまう。1971年のニクソンショックを経て変動相場制の時代となるとともに、その後WTOの下での貿易体制に移行してきた。

しかし、中国やインドなどの新興国が今後さらに発展して世界経済における重要性を増し、米国の経済力が相対的に低下していけば、変動相場制の下で米ドルを基軸通貨として使い続けるという仕組みがいずれ限界を迎えることは目に見えている。

世界経済は米国が大幅な経常収支赤字を出し続けるというグローバルな不均衡を必要としない、新たな国際経済体制の構築を必要としていると考える。

第二次世界大戦後の世界経済を支えたのは、IMFや世界銀行といった国際機関やGATTの元での貿易の拡大、そして各国通貨と米ドルとの為替レートを固定しドルが金との交換比率を一定に保つという、ブレトンウッズ体制だ。この仕組みは、米国経済が世界経済の中で圧倒的な力を持っているという第二次世界大戦終了直前の状況を前提としたものだった。欧州経済が大戦の戦災から次第に復興し、日本経済が急速な発展を遂げたことで状況は大きく変わり、この体制は維持できなくなってしまう。1971年のニクソンショックを経て変動相場制の時代となるとともに、その後WTOの下での貿易体制に移行してきた。

しかし、中国やインドなどの新興国が今後さらに発展して世界経済における重要性を増し、米国の経済力が相対的に低下していけば、変動相場制の下で米ドルを基軸通貨として使い続けるという仕組みがいずれ限界を迎えることは目に見えている。

世界経済は米国が大幅な経常収支赤字を出し続けるというグローバルな不均衡を必要としない、新たな国際経済体制の構築を必要としていると考える。

※本稿は2018年3月29日発行「エコノミストの眼」を転載したものである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年06月27日「ニッセイ基礎研所報」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【保護主義色を強める米国-新たな国際経済体制が必要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

保護主義色を強める米国-新たな国際経済体制が必要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!