- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~

2018年06月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――データ

3.1 データ属性

3.1.1 東京労働局のデータ

本論では国ベース及び東京労働局管轄地域の統計データを用いる。賃金情報を含む職業安定業務統計データを公表しているのは北海道や東京等、数か所となっている。この中で東京労働局管轄地域の求人数及び求職者数は全国でも最大規模であり、安定的な分析ができるとみられる。ただし、産業別・規模別求人充足状況によれば、常用及びパートとも中小企業1が96%程度を占めており、東京労働局とはいえ,データは中小企業を対象とする労働需給を表現している。

データは「一般常用(以下、常用)」「常用的パートタイム(以下、パート)」に区分されている。一般常用とはパートタイム以外の者で、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4 か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)を示す。常用的パートとは「パートタイム」のうち雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4 か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)をいい、雇用契約において1 か月以上4 か月未満の雇用期間が定められている者は「臨時」として区別されている。

ここでは2013年4月~2017年12月のデータを用いる。

1 中小企業の定義は中小企業基本法で定義づけされている。従業員規模でみれば製造業300人以下、卸売業及びサービス業は100人以下、小売業50人以下とされていることから、本論ではこの区分にしたがっている。

3.1.1 東京労働局のデータ

本論では国ベース及び東京労働局管轄地域の統計データを用いる。賃金情報を含む職業安定業務統計データを公表しているのは北海道や東京等、数か所となっている。この中で東京労働局管轄地域の求人数及び求職者数は全国でも最大規模であり、安定的な分析ができるとみられる。ただし、産業別・規模別求人充足状況によれば、常用及びパートとも中小企業1が96%程度を占めており、東京労働局とはいえ,データは中小企業を対象とする労働需給を表現している。

データは「一般常用(以下、常用)」「常用的パートタイム(以下、パート)」に区分されている。一般常用とはパートタイム以外の者で、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4 か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)を示す。常用的パートとは「パートタイム」のうち雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4 か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)をいい、雇用契約において1 か月以上4 か月未満の雇用期間が定められている者は「臨時」として区別されている。

ここでは2013年4月~2017年12月のデータを用いる。

1 中小企業の定義は中小企業基本法で定義づけされている。従業員規模でみれば製造業300人以下、卸売業及びサービス業は100人以下、小売業50人以下とされていることから、本論ではこの区分にしたがっている。

3.1.2国ベースのデータ

国ベースの職業別のデータは「常用(含パート)」、「常用(除パート)」に区分されている。ここでのパートタイムには雇用期間が1か月以上4か月未満の「臨時」及び季節的に一定の期間を定めて就労する「季節(労働)」が含まれており、パートの範囲で東京都のデータとは異なる。ここでは、東京都のデータを比較することから、常用(含パート)から常用(除パート)を差し引き、一般常用及び常用的パートに対応するデータとして分析を行う2。

職種別データは2004年10月から利用可能であるが、途中職種分類が改定されたことから、2012年3月~2018年2月のデータを用いる。

2 2011年7月の公表データで、「常用(含パート)」から「常用(除パート)」を差し引いた数値がマイナスあるいは明らかな異常値となっている。原因は不明なため、本論では除いて用いている。

国ベースの職業別のデータは「常用(含パート)」、「常用(除パート)」に区分されている。ここでのパートタイムには雇用期間が1か月以上4か月未満の「臨時」及び季節的に一定の期間を定めて就労する「季節(労働)」が含まれており、パートの範囲で東京都のデータとは異なる。ここでは、東京都のデータを比較することから、常用(含パート)から常用(除パート)を差し引き、一般常用及び常用的パートに対応するデータとして分析を行う2。

職種別データは2004年10月から利用可能であるが、途中職種分類が改定されたことから、2012年3月~2018年2月のデータを用いる。

2 2011年7月の公表データで、「常用(含パート)」から「常用(除パート)」を差し引いた数値がマイナスあるいは明らかな異常値となっている。原因は不明なため、本論では除いて用いている。

3.1.3 データの加工

本論で利用するデータは月次統計であること、また労働市場の季節性の影響を受けることから対数変換を行った後、HPフィルターを用いてトレンド成分により推計を行っている。

本論で利用するデータは月次統計であること、また労働市場の季節性の影響を受けることから対数変換を行った後、HPフィルターを用いてトレンド成分により推計を行っている。

3.2偏りの大きい求人・求職状況

帝国データバンク(2018)によれば、正社員が不足している企業は調査企業中で51.1%と今次の調査では初めて過半を越え、調査開始(2006年5月)以来の最高水準を更新している。業種別では「情報サービス」、「建設」、「運輸・倉庫」、「メンテナンス・警備・検査」などで不足感がより強く、規模別では大企業の不足感が強くなる傾向が続いている。他方、非正社員は調査企業の34.1%と、正社員に比べ不足感を感じる企業がやや少ない。業種別では「飲食店」、「飲食料品小売」、「人材派遣・紹介」、「娯楽サービス」など消費者と接する機会の多い業種で不足感が高い。規模別では正社員と同様、大企業ほど不足感が強い結果となっている。

この状況を職種別の有効求人倍率3でみると、一般常用でみれば、直近のボトムである2012年3月から2018年2月までに有効求人倍率が0.80上昇している。この上昇を牽引しているのは、「保安の職業」(4.43)、「建築・土木・測量技術者」(4.41)、「建設・採掘の職業」(3.03)、「福祉関連の職業」(2.13)である。求人の場合、この4職種で求人全体の18.4%を占める一方、求職者では5.6%しかなく、労働需給において明らかに偏りのある状況にある。帝国データバンクの調査とほぼ同じ傾向であるものの、福祉関連の職業が調査で漏れている可能性がある。

常用的パートについては2012年3月から2018年2月までに0.67と上昇幅は小幅なものの、有効求人倍率の水準は1.67倍と一般常用(1.43倍)と比較し高くなっている。この上昇を牽引しているのは、「保安の職業」(5.05)、「家庭生活支援」(7.30)、「福祉関連の職業」(2.82)である。ただし、これらの業種での占有率は求人でみて10%未満であり、「飲食物調理の職業」、「接客・給仕の職業」等、消費者に接する業務について求人倍率がかなり高い状況となっている。

このように、他の調査と比較しても、職業安定業務統計は近年の労働需給を反映しているとみられる。

3 有効求人倍率について産業別は求人数しか公表されていないため利用できない。また、職種別の場合、「常用(含パート)」、「常用(除パート)」しかなく、一般常用と常用的パートについて別途利用者が計算する必要がある。

帝国データバンク(2018)によれば、正社員が不足している企業は調査企業中で51.1%と今次の調査では初めて過半を越え、調査開始(2006年5月)以来の最高水準を更新している。業種別では「情報サービス」、「建設」、「運輸・倉庫」、「メンテナンス・警備・検査」などで不足感がより強く、規模別では大企業の不足感が強くなる傾向が続いている。他方、非正社員は調査企業の34.1%と、正社員に比べ不足感を感じる企業がやや少ない。業種別では「飲食店」、「飲食料品小売」、「人材派遣・紹介」、「娯楽サービス」など消費者と接する機会の多い業種で不足感が高い。規模別では正社員と同様、大企業ほど不足感が強い結果となっている。

この状況を職種別の有効求人倍率3でみると、一般常用でみれば、直近のボトムである2012年3月から2018年2月までに有効求人倍率が0.80上昇している。この上昇を牽引しているのは、「保安の職業」(4.43)、「建築・土木・測量技術者」(4.41)、「建設・採掘の職業」(3.03)、「福祉関連の職業」(2.13)である。求人の場合、この4職種で求人全体の18.4%を占める一方、求職者では5.6%しかなく、労働需給において明らかに偏りのある状況にある。帝国データバンクの調査とほぼ同じ傾向であるものの、福祉関連の職業が調査で漏れている可能性がある。

常用的パートについては2012年3月から2018年2月までに0.67と上昇幅は小幅なものの、有効求人倍率の水準は1.67倍と一般常用(1.43倍)と比較し高くなっている。この上昇を牽引しているのは、「保安の職業」(5.05)、「家庭生活支援」(7.30)、「福祉関連の職業」(2.82)である。ただし、これらの業種での占有率は求人でみて10%未満であり、「飲食物調理の職業」、「接客・給仕の職業」等、消費者に接する業務について求人倍率がかなり高い状況となっている。

このように、他の調査と比較しても、職業安定業務統計は近年の労働需給を反映しているとみられる。

3 有効求人倍率について産業別は求人数しか公表されていないため利用できない。また、職種別の場合、「常用(含パート)」、「常用(除パート)」しかなく、一般常用と常用的パートについて別途利用者が計算する必要がある。

4――労働需給の状況

4.1 マッチング状況(推計結果)

ここでは、2.1節で整理したモデルをもとに、国ベースの「職業別一般職業紹介状況」であり、その内の大分類11区分の職種について検討する。推計期間は2004年10月~2018年2月までである。

ここでは、2.1節で整理したモデルをもとに、国ベースの「職業別一般職業紹介状況」であり、その内の大分類11区分の職種について検討する。推計期間は2004年10月~2018年2月までである。

4.2紹介件数が多いほど就職できるのか

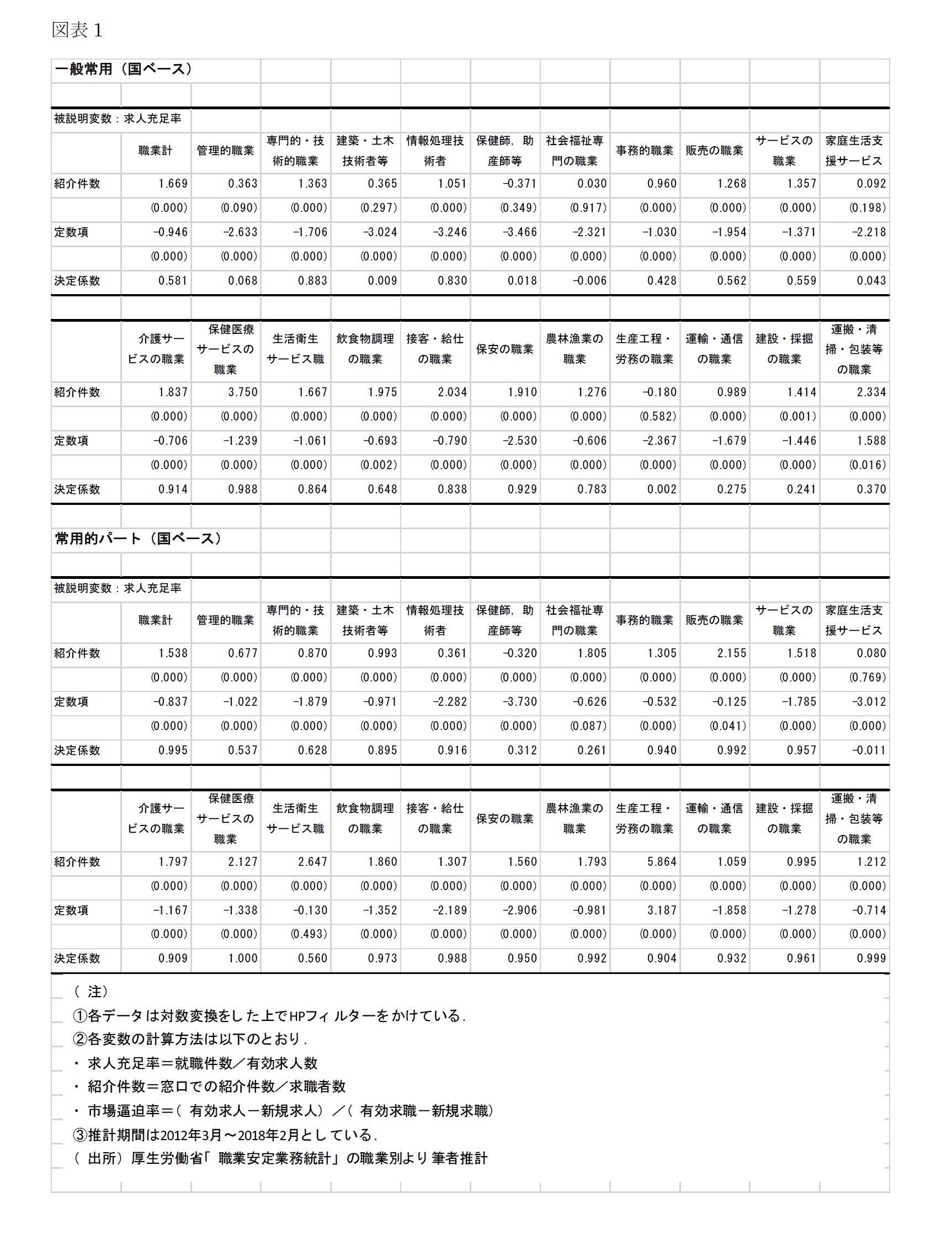

一般常用については、概ね、多くの職種で紹介件数の増加が有意に就職につながっていることが確認できる。ただし、人手不足感がより強い職種(たとえば、「建築・土木技術者」、「社会福祉専門」、自動車運転等の「運輸・通信」等)での就職件数は紹介件数の増加率を下回っている。人手不足感が高まれば有効求人倍率は高まることになるが、必ずしも求職者が希望する条件(職務内容、給与や待遇等)にそぐわない可能性がある(図表1上側)。

常用的パートについては、人手不足感の強い業種で紹介件数の増加により求人充足率が上昇していることが有意に確認できる。しかし、パートでの求人が多くない管理的職業や一部の専門的な職業では紹介件数の増加ほどには求人充足率が増加していないことも確認きできる。この点で、ハローワークでの紹介業務が機能していることを示唆している(図表1下側)。

一般常用については、概ね、多くの職種で紹介件数の増加が有意に就職につながっていることが確認できる。ただし、人手不足感がより強い職種(たとえば、「建築・土木技術者」、「社会福祉専門」、自動車運転等の「運輸・通信」等)での就職件数は紹介件数の増加率を下回っている。人手不足感が高まれば有効求人倍率は高まることになるが、必ずしも求職者が希望する条件(職務内容、給与や待遇等)にそぐわない可能性がある(図表1上側)。

常用的パートについては、人手不足感の強い業種で紹介件数の増加により求人充足率が上昇していることが有意に確認できる。しかし、パートでの求人が多くない管理的職業や一部の専門的な職業では紹介件数の増加ほどには求人充足率が増加していないことも確認きできる。この点で、ハローワークでの紹介業務が機能していることを示唆している(図表1下側)。

(2018年06月19日「基礎研レポート」)

大阪経済大学経済学部教授

小巻 泰之

小巻 泰之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/08 | 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2024/06/05 | 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2023/06/07 | 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2022/05/09 | 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!