- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 月次GDPから見た最近の景気動向~18年1-3月期はマイナス成長の可能性が高まるが、回復基調は維持~

2018年04月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

●月次GDPから見た最近の景気動向

(景気に変調の兆し)

これまで順調な回復を続けてきた鉱工業生産は、2018年1月に前月比▲6.8%と急速に落ち込んだ後、2月に同4.1%と持ち直したものの、1月の落ち込みを取り戻すには至らず、3月の予測指数も前月比0.9%にとどまった。2018年2月の生産指数を3月の予測指数で先延ばしすると、2018年1-3月期は前期比▲1.9%となり、8四半期ぶりの減産となることはほぼ確実となった。

これまで順調な回復を続けてきた鉱工業生産は、2018年1月に前月比▲6.8%と急速に落ち込んだ後、2月に同4.1%と持ち直したものの、1月の落ち込みを取り戻すには至らず、3月の予測指数も前月比0.9%にとどまった。2018年2月の生産指数を3月の予測指数で先延ばしすると、2018年1-3月期は前期比▲1.9%となり、8四半期ぶりの減産となることはほぼ確実となった。

(月次GDPの概要)

ニッセイ基礎研究所が1999年4月から作成している月次GDPの目的は大きく分けて2つある。ひとつは、四半期統計であるGDPを月次化することにより、景気の動きをより迅速に捉えること、もうひとつは月次GDPを3ヵ月分合計して、内閣府が公表する四半期別GDP速報(QE)を予測することである。

GDP統計は国内の経済活動を包括的かつ整合的に捉えることができる重要な経済統計であるが、多くの基礎統計を加工して作成される四半期統計であることから、公表のタイミングが遅いという難点がある。GDPの1次速報は四半期終了後1ヵ月半程度で公表される。たとえば、2017年10-12月期のGDP1次速報は2018年2月14日に公表されたが、四半期初の2017年10月からは4ヵ月以上も経過していることになる。景気判断をタイムリーに行う上でこれは無視できないタイムラグといえるだろう。

GDPを月次で見ることができればタイムラグの問題はかなり解決できる。GDP統計は四半期データだが、その推計に用いられている基礎統計は、一部に四半期統計があるものの、多くは「家計調査」、「建築着工統計」、「国際収支統計」といった月次統計である。概念的には、GDPは様々な月次統計を加工することにより推計された月次GDPを3ヵ月合計(季節調整値は3ヵ月平均)したものと考えることができる。月次統計の多くは、当該月終了後1ヵ月程度で公表されるため、月次GDPもこのタイミングで推計することができる。これにより景気の動きをより迅速に捉えることが可能となるわけだ。

当研究所の月次GDPの作成方法は、基本的には内閣府の四半期別GDP速報の推計方法に従っている。たとえば、民間最終消費支出であれば、「家計調査」、「家計消費状況調査」等から推計した需要側推計値、「生産動態統計」、「サービス産業動向調査」、「特定サービス産業動態統計調査」等から推計した供給側推計値、家賃等の共通推計項目(推計値)の3つを統合することによって推計している。この際、GDPの推計と同様に、家計調査の消費支出からSNA上は消費支出とみなされない「寄付金」、「仕送り金」などを控除する、世帯人員の調整をする、といった概念調整を施す。このような推計を需要項目毎(民間消費、設備投資、公的固定資本形成、輸出入等)に行い、それを積み上げたものが月次GDPとなる。

ニッセイ基礎研究所が1999年4月から作成している月次GDPの目的は大きく分けて2つある。ひとつは、四半期統計であるGDPを月次化することにより、景気の動きをより迅速に捉えること、もうひとつは月次GDPを3ヵ月分合計して、内閣府が公表する四半期別GDP速報(QE)を予測することである。

GDP統計は国内の経済活動を包括的かつ整合的に捉えることができる重要な経済統計であるが、多くの基礎統計を加工して作成される四半期統計であることから、公表のタイミングが遅いという難点がある。GDPの1次速報は四半期終了後1ヵ月半程度で公表される。たとえば、2017年10-12月期のGDP1次速報は2018年2月14日に公表されたが、四半期初の2017年10月からは4ヵ月以上も経過していることになる。景気判断をタイムリーに行う上でこれは無視できないタイムラグといえるだろう。

GDPを月次で見ることができればタイムラグの問題はかなり解決できる。GDP統計は四半期データだが、その推計に用いられている基礎統計は、一部に四半期統計があるものの、多くは「家計調査」、「建築着工統計」、「国際収支統計」といった月次統計である。概念的には、GDPは様々な月次統計を加工することにより推計された月次GDPを3ヵ月合計(季節調整値は3ヵ月平均)したものと考えることができる。月次統計の多くは、当該月終了後1ヵ月程度で公表されるため、月次GDPもこのタイミングで推計することができる。これにより景気の動きをより迅速に捉えることが可能となるわけだ。

当研究所の月次GDPの作成方法は、基本的には内閣府の四半期別GDP速報の推計方法に従っている。たとえば、民間最終消費支出であれば、「家計調査」、「家計消費状況調査」等から推計した需要側推計値、「生産動態統計」、「サービス産業動向調査」、「特定サービス産業動態統計調査」等から推計した供給側推計値、家賃等の共通推計項目(推計値)の3つを統合することによって推計している。この際、GDPの推計と同様に、家計調査の消費支出からSNA上は消費支出とみなされない「寄付金」、「仕送り金」などを控除する、世帯人員の調整をする、といった概念調整を施す。このような推計を需要項目毎(民間消費、設備投資、公的固定資本形成、輸出入等)に行い、それを積み上げたものが月次GDPとなる。

(月次GDPを用いた景気判断)

月次GDPは当該月終了後約1ヵ月で作成でき、景気の方向、その強さを毎月判断することができる。景気動向を把握する上では、景気動向指数の一致指数を構成する9系列のうち4系列が採用されている「鉱工業指数」が重要だが、同指数はあくまでも製造業の生産活動に関連した指標である。その点、月次GDPは国内の経済活動全般をカバーしており、その変動要因を需要項目別にみることができるという長所がある。

月次GDPは当該月終了後約1ヵ月で作成でき、景気の方向、その強さを毎月判断することができる。景気動向を把握する上では、景気動向指数の一致指数を構成する9系列のうち4系列が採用されている「鉱工業指数」が重要だが、同指数はあくまでも製造業の生産活動に関連した指標である。その点、月次GDPは国内の経済活動全般をカバーしており、その変動要因を需要項目別にみることができるという長所がある。

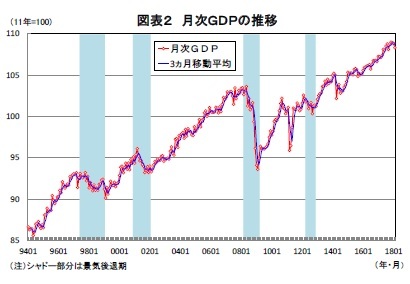

実際、月次GDPが存在する1994年以降1の景気の転換点と月次GDPのピーク、ボトムを確認してみると、両者は概ね一致している。内閣府の景気基準日付では、1994年以降景気の山谷は8回あるが、このうち月次GDPの転換点が景気の山谷に先行したことが3回、遅行したことが4回、同時が1回、先行・遅行期間は-2~+4ヵ月となっている(図表3)。

実際、月次GDPが存在する1994年以降1の景気の転換点と月次GDPのピーク、ボトムを確認してみると、両者は概ね一致している。内閣府の景気基準日付では、1994年以降景気の山谷は8回あるが、このうち月次GDPの転換点が景気の山谷に先行したことが3回、遅行したことが4回、同時が1回、先行・遅行期間は-2~+4ヵ月となっている(図表3)。ただし、月次GDPは月々の振れが大きくなる場合があるという問題点がある。これは当インデックスの問題というよりも、そもそも日本では月次統計の月々の振れが大きい傾向があることに起因している。振れの大きな基礎統計から推計している月次GDPの月々の変動が大きくなってしまうのは、ある程度やむをえないことといえる。この問題を取り除くためには、3ヵ月移動平均を見て月次GDPの基調的な動きを捉えることも有効な手段のひとつだろう。移動平均を取ることによってやや判断が遅れるという難点はあるが、転換点の時期がそれほど大きくずれることはない。

1 現行基準のGDP統計(正式系列)が1994年1-3月期以降であるため、当研究所の月次GDPは1994年1月以降となっている。

(月次GDPのパフォーマンス)

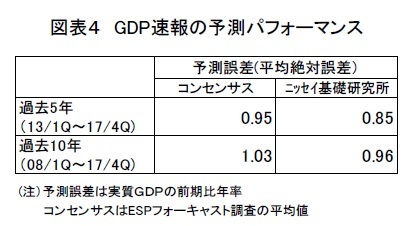

月次GDPは公式統計として存在するわけではなく、あくまでも独自の推計値である。とはいえ、月次GDPが内閣府の公表するGDPとかけ離れたものになっては意味がない。そこで、当研究所の月次GDPはその3ヵ月合計(季節調整値は3ヵ月平均)が内閣府の四半期GDPと一致するように調整をしている。そのため、月次GDPが3ヵ月分揃った段階で、これはそのままGDP速報(QE)の予測値として使うことができる。月次GDPのもうひとつの目的は、内閣府が公表するGDP速報(QE)をより正確に予測することである。

月次GDPは公式統計として存在するわけではなく、あくまでも独自の推計値である。とはいえ、月次GDPが内閣府の公表するGDPとかけ離れたものになっては意味がない。そこで、当研究所の月次GDPはその3ヵ月合計(季節調整値は3ヵ月平均)が内閣府の四半期GDPと一致するように調整をしている。そのため、月次GDPが3ヵ月分揃った段階で、これはそのままGDP速報(QE)の予測値として使うことができる。月次GDPのもうひとつの目的は、内閣府が公表するGDP速報(QE)をより正確に予測することである。

また、多くの機関がGDP速報の予測値を一斉に発表するのは、GDP速報の推計に用いられる基礎統計がほとんど全て出揃った後だが、月次GDPは基礎統計となる月次指標の公表毎にデータが更新される。月次指標の実績値が発表されていない月(四半期の2ヵ月目、3ヵ月目)については、X-12-ARIMAなどによって家計調査、建築着工統計、貿易統計などの月次指標を先延ばしすることによって、暫定的な四半期ベースのGDPの予測値を作成することができることも特徴となっている。このことによってより早いタイミングで正確なQE予測を行うことも目的としている。

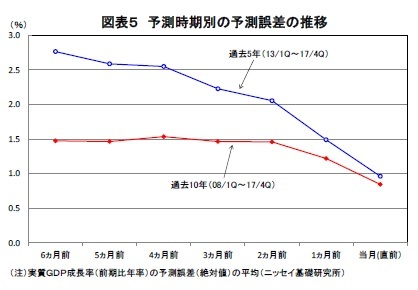

また、多くの機関がGDP速報の予測値を一斉に発表するのは、GDP速報の推計に用いられる基礎統計がほとんど全て出揃った後だが、月次GDPは基礎統計となる月次指標の公表毎にデータが更新される。月次指標の実績値が発表されていない月(四半期の2ヵ月目、3ヵ月目)については、X-12-ARIMAなどによって家計調査、建築着工統計、貿易統計などの月次指標を先延ばしすることによって、暫定的な四半期ベースのGDPの予測値を作成することができることも特徴となっている。このことによってより早いタイミングで正確なQE予測を行うことも目的としている。GDP速報が公表される6ヵ月前から当月(公表直前)までの予測誤差の推移をみると、GDP速報の基礎統計が公表されていない段階では予測誤差はそれほど大きく変わらないが、基礎統計が公表されるにしたがって、予測誤差が小さくなっていくことが確認できる(図表5)。

2 たとえば、2017年10-12月期については、ESPフォーキャスト2018年2月調査(回答期間1/26~2/1、回答数40)の予測平均値を2018年2月14日に公表された1次速報と比較した。

(2018年04月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【月次GDPから見た最近の景気動向~18年1-3月期はマイナス成長の可能性が高まるが、回復基調は維持~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

月次GDPから見た最近の景気動向~18年1-3月期はマイナス成長の可能性が高まるが、回復基調は維持~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!