- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

認知症は、高齢化の進行に従い、近年、注目が高まっている疾患である。高齢の認知症患者の徘徊や、行方不明者の増加は、社会問題となりつつある。以下、簡単に概要を見ていこう。

(1)認知症患者の将来予想

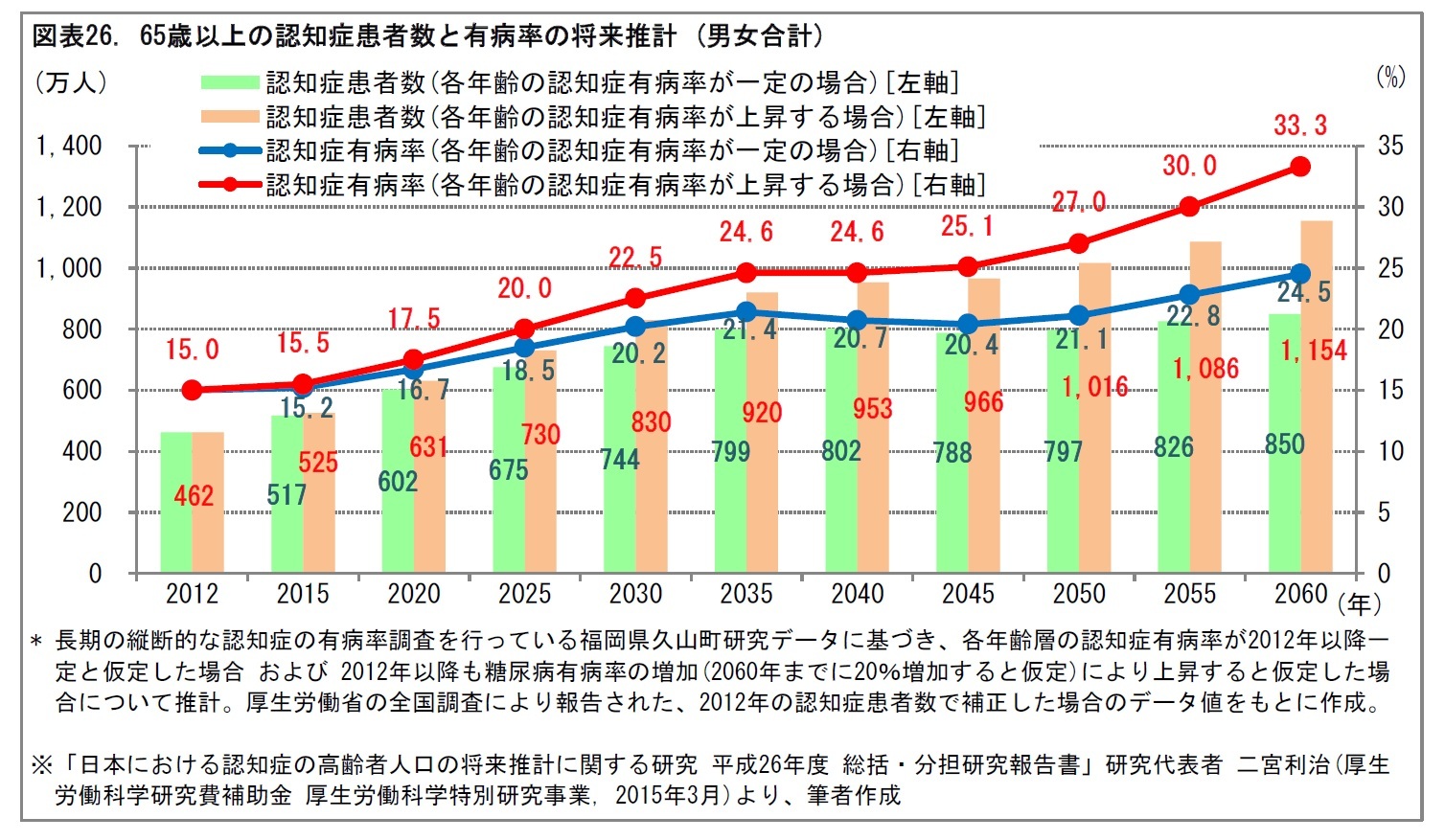

人口の高齢化とともに、認知症の患者は増加している。認知症とは、「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」を指す55。2012年には、高齢者(65歳以上)3,079万人のうち、認知症患者は462万人、有病率は15%であった。将来推計(有病率が上昇する場合)によると、2025年には患者数は、男女合計で730万人となり、高齢者の20%が認知症患者になると見込まれている。そして、その後も増加するものと推計されている。

55 「みんなのメンタルヘルス」(厚生労働省ホームページ)の「こころの病気を知る」-「病名から知る」-「認知症」より。(アドレス http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html)

(2)認知症の原因

認知症には、いくつかの原因が挙げられている。そのうち、アルツハイマー病56、脳血管性認知症57、レビー小体型認知症58、前頭側頭葉変性症59が、代表的なものとなっている。日本では、アルツハイマー病が、全体の6割以上と最も多い。次いで、脳血管性認知症が約2割を占める60。レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症が、これに続く。アルツハイマー病では、女性の方が、男性よりも有病率、発症率が高いとされる。一方、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症では、出現頻度の男女の差について、一致した結果は得られていないとされる61。

認知症の患者には、記憶障害、見当識障害62、実行機能障害63、理解・判断能力障害、計算能力障害などの中核症状と呼ばれる症状が生じる。また、抑うつ症状、暴力・暴言、幻視・幻聴、妄想などの周辺症状(BPSD 64)が、併発することも多い。特に、女性の場合、抑うつ症状が現れることが多いとされる65。

56 アミロイドβと呼ばれるタンパク質が脳の神経細胞の働きを邪魔することで、記憶を司る海馬などが萎縮する。その結果、記憶障害や見当識障害などが生じる。病名は、ドイツの精神医学者アルツハイマーが初めて報告したことにちなむ。(「40歳からの『認知症予防』入門」伊古田俊夫(講談社, 2016年, ブルーバックス B-1988)などより(次の注記57~59も同様))

57 脳卒中(脳梗塞や脳出血、くも膜下出血)の後遺症で起きる。歩行や言語に障害が出たり、意欲が低下して無気力・無関心になったりする。脳卒中を予防することで、この認知症の予防は可能とされる。

58 気分の高揚・落ち込み・動揺、幻視、自律神経に関する症状(失神発作、頑固な便秘、発汗障害など)が起きる。レビー小体は、脳の神経細胞にできるα-シヌクレインなどの特殊なタンバク質で、パーキンソン病の患者にも見られる。病名は、レビー小体を発見した、ドイツ生まれの神経学者フレデリック・レビーにちなむ。

59 患者は、人柄や行動に変化が生じる。例えば、順番待ちの列に割り込むなど、常識や社会のルールを逸脱した行動をとる。症状が進むと、同じことを繰り返す常同行動や、毎日決まった時刻に同じ行動をとる時刻表的行動が起きることもある。

60 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究 平成26年度 総括・分担研究報告書」研究代表者 二宮利治(厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業, 2015年3月)より。

61 「女性医療とメンタルケア」久保田俊郎・松島英介編(創造出版, 2012年)第1章 中高年のうつ病と認知症の項などより。

62 現在自己の置かれている状況の認識が正常に行われない状態。例えば、時間・季節・場所・人の認識が困難となる。

63 目的をもった一連の行動を自立して有効に成し遂げるために必要な機能に障害が生じること。例えば、料理が困難となる。

64 BPSDは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementiaの略。

65 「女性医療とメンタルケア」久保田俊郎・松島英介編(創造出版, 2012年)第1章 中高年のうつ病と認知症の項などより。なお、男性のBPSDは、暴力・暴言などの攻撃性のものの頻度が高いとされている。

(3)認知症の回復可能性と軽度認知障害(MCI)

一般に、認知症は、不可逆的に認知機能が低下する、と言われている。このため、治療をしても、完治することは困難とされている。ただし、アルコール関連障害、甲状腺機能低下症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、ビタミン欠乏症の場合は、早期の発見・治療によって、回復が可能と見られている。

認知症の前段階として、軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment, MCI)がある。MCIは、その名前の通り、軽度な認知機能の低下を有する状態とされる。MCIを放置しておくと、高い確率で認知症に移行する一方、MCIの段階で適切に処置を行えば、健康な状態に回復する可能性があるとされている。2012年の時点で、日本には、MCIの段階にある人が、男女合わせて、400万人いるとされている66。

認知症の患者の進行を遅らせる取り組みと、MCIの段階にある人を発見して、早期に治療を開始することが、現在の認知症対策の主眼となっている。

66 「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応 総合研究報告書」研究代表者 朝田隆(厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合研究事業, 平成23年度~平成24年度, 2013年3月)より

3――女性医療サービスの提供

それでは、現在、女性医療サービスは、どのような考え方や体制のもとで行われているのだろうか。本章では、性差医療の考え方や、実際のサービス提供体制の整備について、概観することとしたい。

1|性差医療は、日本に紹介されてからまだ20年足らず

まず、女性と男性の性差を踏まえた医療である、性差医療の取り組みについて、見ることとしたい。

(1)アメリカでの性差医療の始まり

そもそも、現在、日本の医療の中核をなしている近代西洋医学は、医療の対象である患者として、成人男性を中心に据えてきたと言われる。例えば、アメリカでは、1980年代まで、臨床試験の被験者は、男性であることを前提としていた。アメリカでは、長らく、死因の第1位は、心血管疾患である67。そのため、1980年代には、男性中心の心血管疾患に対する健康施策が進められた。その結果、男性の死亡は減少し始めた。しかしながら、女性の死亡については、逆に増加が続いた。このことを受けて、それまで男性中心となっていた医学のあり方に対して、問題意識がわき上がったと言われている68。こうした経緯を受けて、1990年代に入ると、連邦政府主導で、性差医療が開始されるようになった。

(2)日本の性差医療の展開

日本では、1999年に、アメリカの性差医療の考え方が紹介された。そして、2000年代以降、性差に基づく医療や医学の研究が発展してきた。日本の性差医療の歴史は、まだ20年弱ということになる。

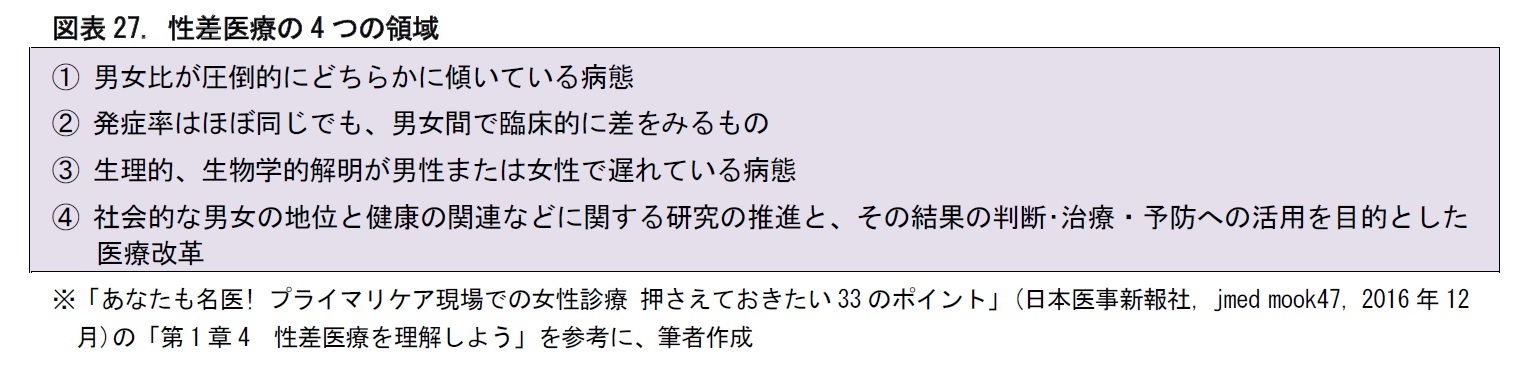

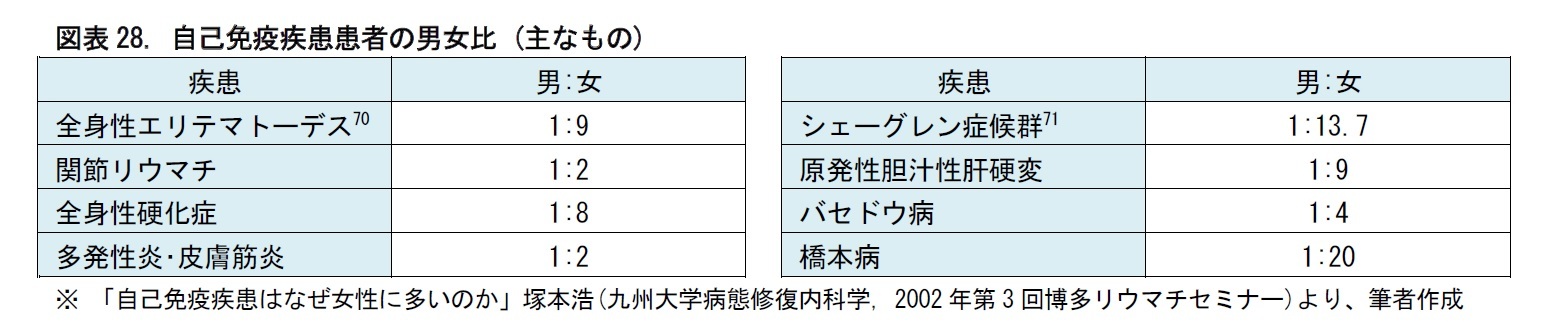

性差医療で取り扱う性差には、生物学的性差と、社会的・文化的性差の、両方が考慮される。性差医療には、次の表に示す4つの領域があるとされている。

しかしながら、現在までに、こうした性差医療が、社会に十分に浸透しているとは言いがたい。今後、性差医療に関する社会全体の理解を高めていくことが必要と考えられる。

67 世界保健機関(WHO)による2015年の推定によると、アメリカでは、心血管疾患が全死因の約3割を占めて、最大の死因となっている。

68 女性医療は、「ビキニ医療(bikini medicine)」と言われた時代もあった。当時は、ビキニの水着で隠す部分だけが女性医療の対象である、と矮小化して捉えられていた。この用語は、性差医療(gender-specific medicine)の提唱者である、コロンビア大学のMarianne Legato教授によって、呼ばれたのが始まりとされる。

69 性別に関する自己意識のこと。(「性的指向・性自認について」(人事院)より)

70 皮膚、血管、漿膜、関節、腎臓など全身に、滲出(しんしゅつ)性・硬化性の病変が及ぶ疾患。若年の女性に多い。

71 全身の粘膜乾燥を特徴とする症候群。眼球乾燥症、口内乾燥、慢性関節リウマチなどが起こる。

(2017年08月03日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!