- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

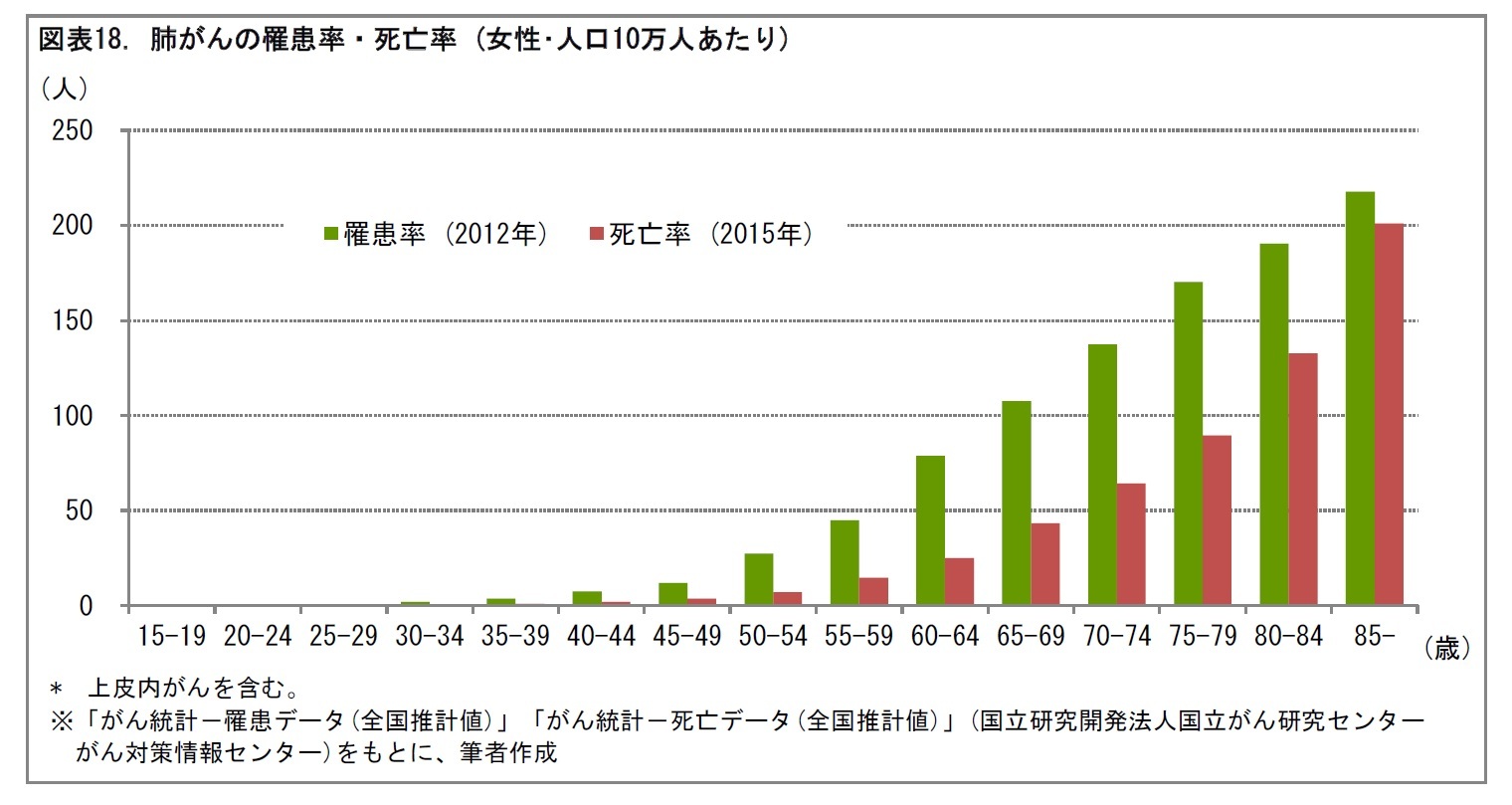

女性では、肺がんは、部位別のがん罹患率では第4位、がん死亡率では第2位となっている。特に、死亡率は、近年、上昇を続けている。肺がんは、大腸がんや胃がんと同様、高齢層ほど、罹患率や死亡率が高い傾向を示している。

肺がんは、小細胞がんと非小細胞がんに大別される。非小細胞がんは、増殖の速い大細胞がん、喫煙との関係が強いとされる扁平上皮がん、症状が出にくい腺がんに分けられる。このうち、腺がんが、肺がんの半数以上を占めている。特に、女性は、女性ホルモンの影響で腺がんが生じやすいとされる。

肺がんの治療法は、放射線治療や薬物療法が中心とされている。従来、肺がんは、他のがんに比べて、治療成績があまりよくなかった。近年、新たな薬剤として、免疫チェックポイント阻害剤37が標準治療に加わった。この薬剤を投与された患者の中には、病状が劇的に改善するケースも出てきている。肺がんの治療は、薬物療法により、大きな転機を迎えている。

37 体内の免疫機構を活性化させて、がん細胞を攻撃して死滅させるもの。日本では、小野薬品工業社の「オプジーボ」、MSD社(メルクの日本法人)の「キイトルーダ」が、非小細胞肺がんの患者への投与について、保険適用の承認を受けている。

4|閉経後に、メタボリックシンドロームを合併すると、糖尿病を発症することもある

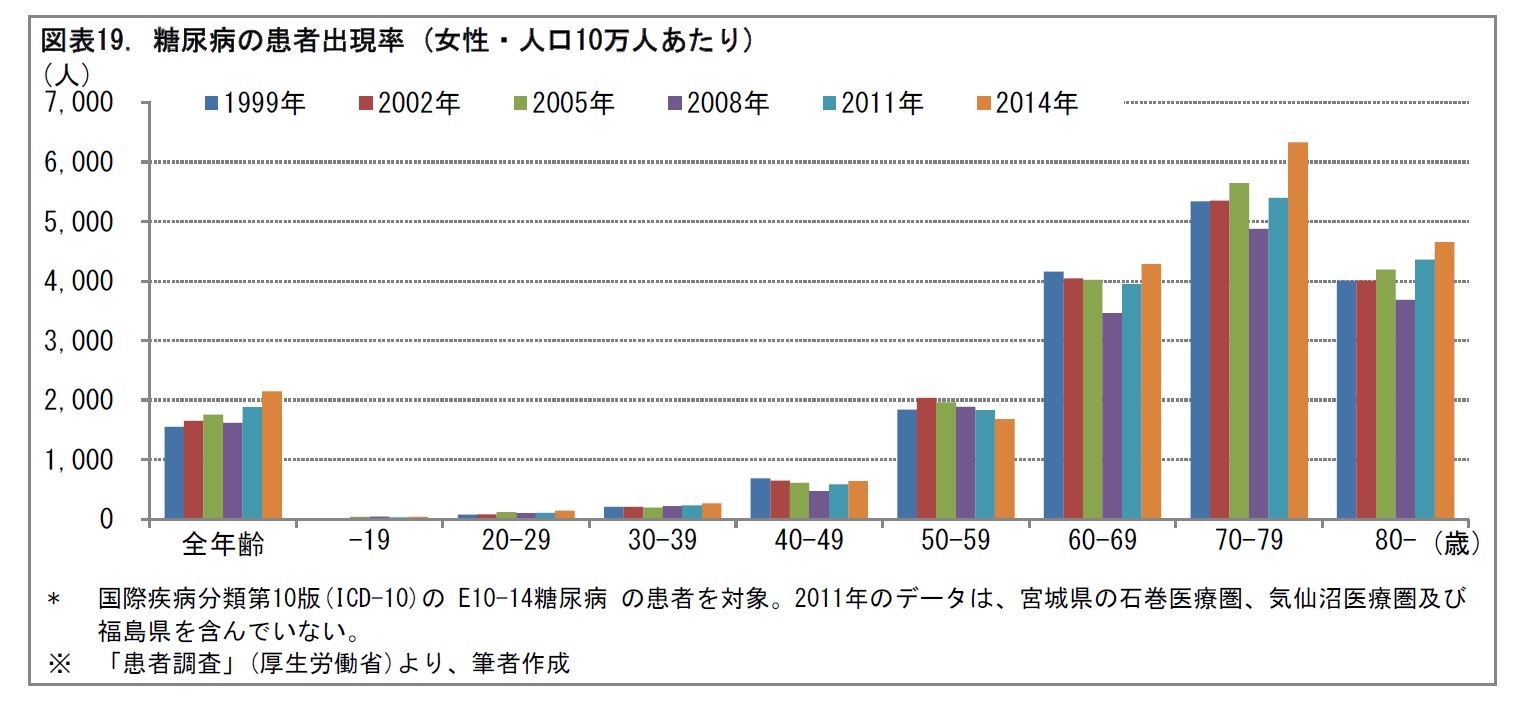

女性は閉経とともに、女性ホルモンの1つであるエストロゲンの分泌が低下する。エストロゲンの低下は、肥満を誘発する可能性がある。この時期に、過食や、運動習慣の低下が重なると、肥満38や内臓脂肪の蓄積を通じて、メタボリックシンドローム(メタボ)39の合併が増える。メタボは、糖尿病の発症のリスクを高めるとされる40。女性の糖尿病の患者出現率は、更年期以降に上昇し、70歳代でピークを迎える。

更に、糖尿病の患者は、膵臓からのインスリンのホルモン分泌が不足する。インスリンには、糖質を代謝する機能がある。糖尿病患者は、糖質の代謝が進まず、血糖値が高くなる。また、インスリンには、血糖値を下げる他に、骨芽細胞に作用して新しい骨の形成を促す機能もある。糖尿病患者の場合、この機能も滞り、骨の形成が困難となる。更に、糖尿病患者は、骨の形成に必要なミネラルが排出されやすい。骨のコラーゲン繊維を無秩序につなぐ、悪玉架橋と呼ばれる状態が生じることもある。このため、骨基質(こつきしつ)42の劣化や、骨量の低下が生じ、骨折を起こす恐れが高まるとされる。

これらの結果、糖尿病の患者は、骨粗鬆症の発症のリスクが高まることとなる。

38 日本肥満学会によると、肥満とは、脂肪組織が過剰に蓄積した状態でBMIが25以上のもの、と定義されている。

39 メタボリックシンドロームは、内臓脂肪蓄積から、耐糖能異常、脂質異常症、血圧高値が重積することで、動脈硬化性疾患の発症リスクが増大する疾患とされる。日本のメタボ診断基準は、2005年に設定された。ウエスト周囲径が女性の場合90㎝以上、男性の場合85㎝以上である上に、血糖・血中脂質・血圧のうち2つ以上が基準値を上回っている場合に、メタボと診断される。

40 「女性医療のすべて」太田博明編(メディカルレビュー社, 2016年) Ch 2 V 3 肥満、メタボリックシンドローム、Ch 3 3 糖尿病の項などより。

41 ホルモン療法を行うことにより、糖尿病の発症が抑制されるとの研究報告もある。(注記40に記載の資料などより)

42 骨組織の基質。ムコ多糖蛋白質と、多量のリン酸カルシウム・リン酸マグネシウム・炭酸カルシウムなどから成る。膠原(こうげん)繊維も含まれ、弾力性をもつ。骨細胞は骨基質中の腔所にある。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

5|老年期は、女性ホルモンの低下により、骨粗鬆症のリスクが高まる

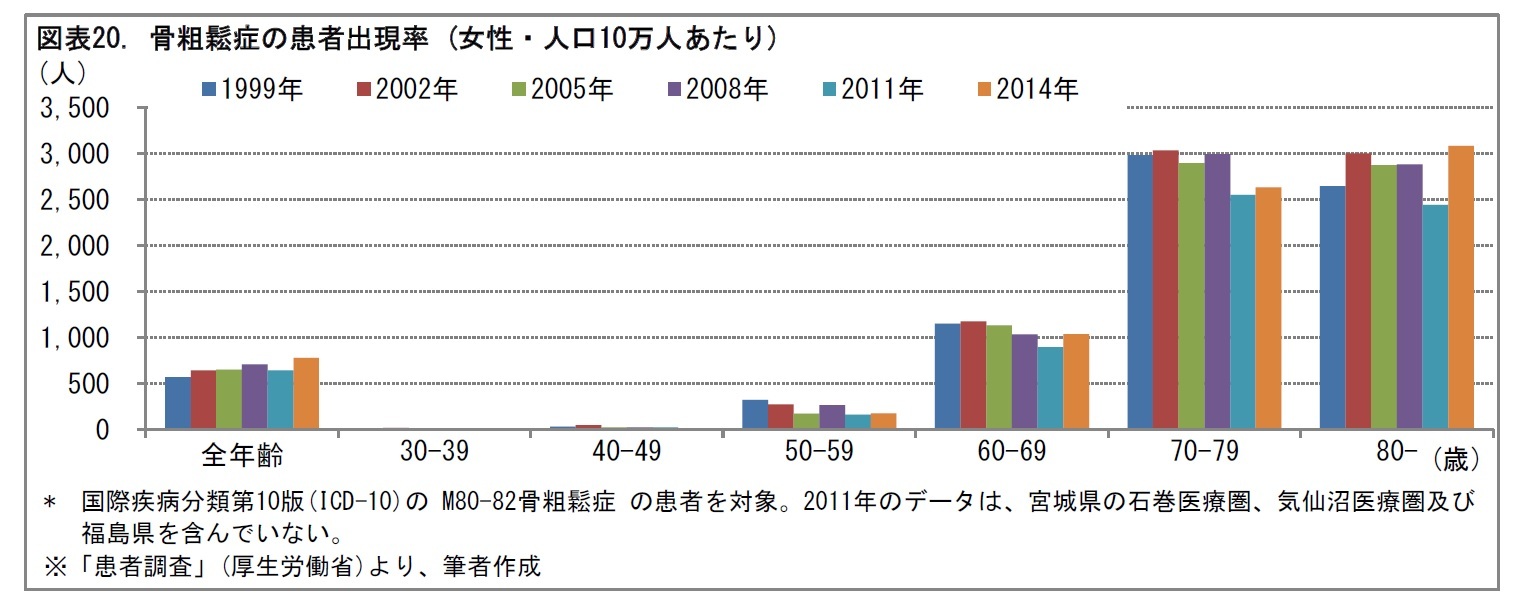

女性ホルモンのエストロゲンには、骨形成を促進し、骨吸収43を抑制する作用がある。閉経後にエストロゲンが低下すると、骨粗鬆症44のリスクが高まる。骨粗鬆症により、脆弱性骨折を起こすと、生命に影響が及ぶこともある。大腿骨近位部や、椎体(ついたい)45を骨折すると、死亡の危険が高まるとされる。また、骨粗鬆症による骨折のために、寝たきりの状態となれば、患者のQOLの低下にもつながりかねない。健康寿命を延伸させる観点からも、骨粗鬆症の予防が重要とされている。

43 骨吸収とは、古くなった骨が分解・破壊されることを指す。

44 世界保健機関(WHO)は、骨粗鬆症を、「低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨折の危険性が増大する疾患」と定義している。(「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版」(同ガイドライン作成委員会, 日本骨粗鬆症学会, 日本骨代謝学会, 骨粗鬆症財団)より)

45 椎骨(脊柱を構成する32~34個の骨)の中央にある円筒状の部分。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

(1)骨粗鬆症の診断

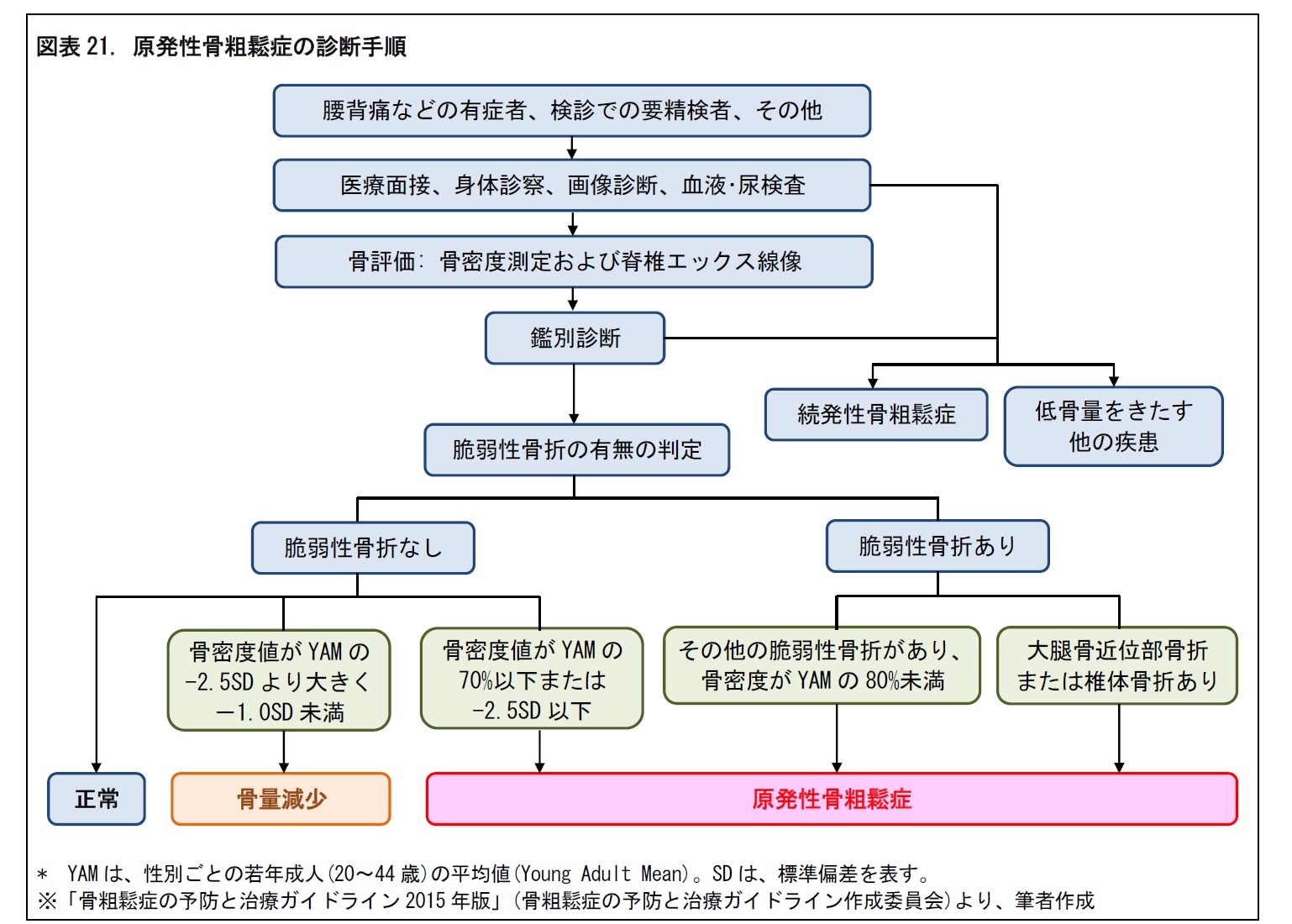

骨粗鬆症の診断は、通常、骨密度の測定46と、椎体のX線撮影により行われる。予防と治療のガイドラインがあり、診断手順が定められている。1) 大腿骨近位部または椎体の脆弱性骨折がある、2) その他の脆弱性骨折があり骨密度が若年成人の平均の80%未満、3) 脆弱性骨折はないが骨密度が同平均の70%未満または平均より2.5標準偏差以上低い場合、原発性骨粗鬆症と診断される。脆弱性骨折がなく、骨密度が同平均より1.0超2.5標準偏差未満の範囲で低い場合、骨量減少と診断される。

46 二重エネルギーX線吸収測定法(2種類の異なるエネルギーのX線を照射し、吸収率の差により骨密度を測定する方法)を用いることが一般的。腰椎と大腿骨近位部の測定が行われ、算出された骨密度値を性別ごとの若年成人(20~44歳)の骨密度平均値と比較して、評価される。

(2)骨粗鬆症の予防

骨粗鬆症の予防には、思春期から性成熟期にかけての、最大骨量の獲得が重要とされる47。この時期に、過度なダイエットを避け、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを摂取することが求められる。

高齢期には、骨強度の維持、転倒予防のため、歩行運動が必要となる。加齢に伴い、身体の移動機能が低下することを、ロコモと呼ぶ。ロコモの予防・改善のための運動が、転倒による骨折の予防にもつながるとされている(後述)。

また、骨粗鬆症の予防として、禁煙と、飲酒量の抑制(1日あたり、ビール500ミリリットル程度もしくは日本酒1合(約180ミリリットル)程度)が勧奨されている。

47 男性にも、骨粗鬆症の患者は存在する。しかし、男性の場合、一般に、成長期の最大骨量は女性に比べて多く、女性の閉経時のような急激なホルモン変化の影響もない。このため、男性の骨粗鬆症の患者は少ないとされている。

(3)骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は、薬物療法をベースとして、大腿骨近位部や椎体の骨折を予防することが中心となる。治療の開始は、診断手順で原発性骨粗鬆症と判定される人のほか、骨量減少で大腿骨近位部骨折の家族歴をもつ人、骨量減少で世界保健機関(WHO)が開発した骨折のリスクを評価する方法48において10年間の骨折確率が15%以上と判定された人が、対象となる。

薬剤は、腸管からのカルシウムの吸収を促進させる薬(活性型ビタミンD3製剤)、骨形成を促進する薬(テリパラチド)、骨吸収を抑制する薬(ビスホスホネート製剤49など)の3つに大別される。患者の病態に合わせて、使用する薬剤が選択されることとなる。

薬物療法とともに、運動や食事など、骨強度を維持して、転倒などを回避する生活習慣を身に付けることも、重要とされる。

48 FRAX®(Fracture Risk Assessment tool)と呼ばれるもの。年齢、性別、身長、体重、骨折歴、両親の大腿骨近位部骨折歴、現在の喫煙、アルコール摂取、糖質コルチコイド、関節リウマチ、続発性骨粗鬆症、大腿骨頸部骨密度を回答すると、今後10年間の骨折危険率が計算される。インターネット上で、計算ソフトが販売されている。(http://www.frax-tool.org/)

49 発症はまれだが、薬の副作用により顎の骨が壊死する患者が増えているとされている。虫歯、歯周病、抜歯、インプラントなどの傷口が、要因になりやすいと言われている。ビスホスホネート製剤などの服用前や、服用中に、歯科や口腔外科で受診することが重要とされている。(「骨粗しょう症薬使用で留意 副作用で顎の骨壊死」(日本経済新聞2017年7月3日, 朝刊17面)等より)

(2017年08月03日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!