- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

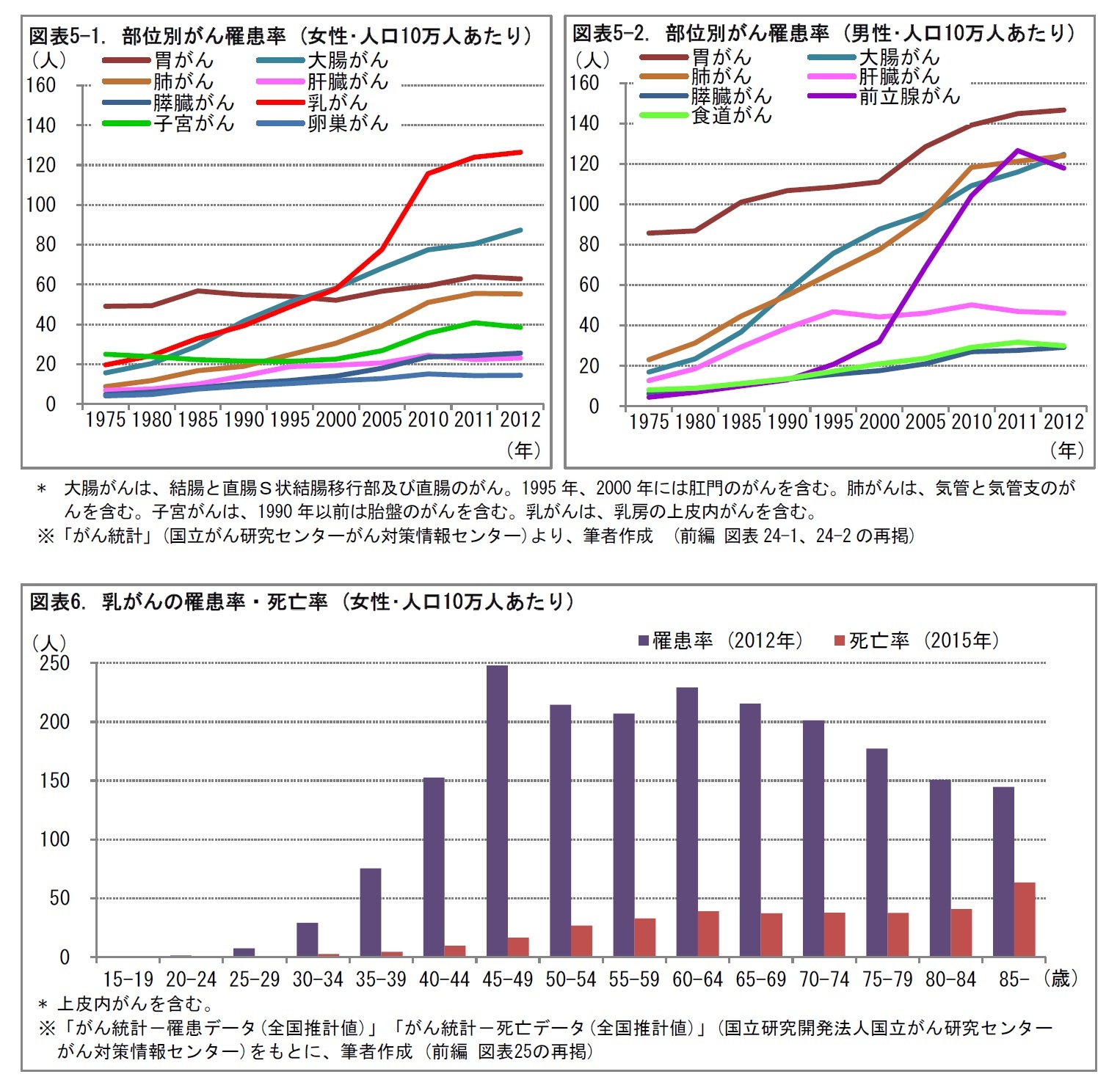

更年期には、乳がん・子宮体がん・卵巣がんの罹患リスクが高まる14。

(1)乳がん

乳がんは、女性のがんの部位別罹患率で、第1位となっている。30~40歳代では、年齢とともに、罹患のリスクが高まる。40歳代後半で、罹患率はピークを迎える。50歳代以降は、死亡率も、徐々に上昇する。がんの部位別死亡率(次章参照)では、大腸がんや、肺がんほどは高くないものの、一定のウェイトを占めるようになってきている15。

乳がんの治療法は、病期に応じて、手術療法、放射線療法、薬物療法などが、単独もしくは組み合わせて行われることが一般的である。手術療法の場合、乳房を全部摘出しない乳房温存療法が注目されている。また、全摘後に、乳房再建を行うケースも増えている。再建の方法として、自分の腹部や背中などの組織を使う自家再建法と、シリコン製の人工乳房を使うインプラント法がある。どちらも、保険適用とされている。

14 本節の乳がん・子宮体がん・卵巣がんの診断・治療等については、「がん情報サービス 一般の方向けサイト」(国立がん研究センター)(アドレス http://ganjoho.jp/public/index.html)を参考にしている。

15 乳がんは、まれに男性にも発生する。女性ホルモンであるエストロゲンが、大量に乳腺に作用する場合に発生するとされている。一般に、乳房に、しこりなどの徴候がみられる。

(2)子宮体がん

子宮体がんも、50歳以降の罹患率が高い。罹患のピークが30歳代である子宮頸がんとは、異なる年齢分布を示している。50歳代以降は、死亡率も、徐々に上昇する。

子宮体がんには、2つのタイプがあるとされている。若齢者や閉経前の女性に多いタイプIは、女性ホルモンのエストロゲンに関係するもので、子宮体がん全体の約7割を占める16。このタイプは、リンパ節への転移は少ないとされる。このタイプの前兆の症状として、子宮内膜増殖症が挙げられる。一方、タイプIIは、閉経後に発症することが多く、エストロゲンには関係しない。タイプIIは、子宮内膜の増殖を経ずに、がんが発生する。その前兆の症状として、子宮内膜上皮内腫瘍が見られることが多い。タイプIIでは、リンパ節への転移が起こることが多い、とされている。

子宮体がんの検出のために、子宮体がん検診が行われている。検診は、子宮内膜の細胞診と、経腟超音波検査を組み合わせて行われる。なお、子宮体がんは子宮内膜、子宮頸がんは子宮頸部の粘膜に発生するがんで、両者は、発生する箇所が異なる。このため、子宮頸がん検診では、子宮体がんの異常を検出することはできない。

子宮体がんは、手術による子宮単独の摘出や、卵巣・卵管の切除を含めた子宮全摘出が基本治療とされている17。また、放射線療法、薬物療法などが、行われる場合もある。

16 「女性医療のすべて」太田博明編(メディカルレビュー社, 2016年)Ch2IV3子宮体がんの項などより。

17 膣や、子宮周囲の組織まで切除する、広汎子宮全摘出が必要となることもある。

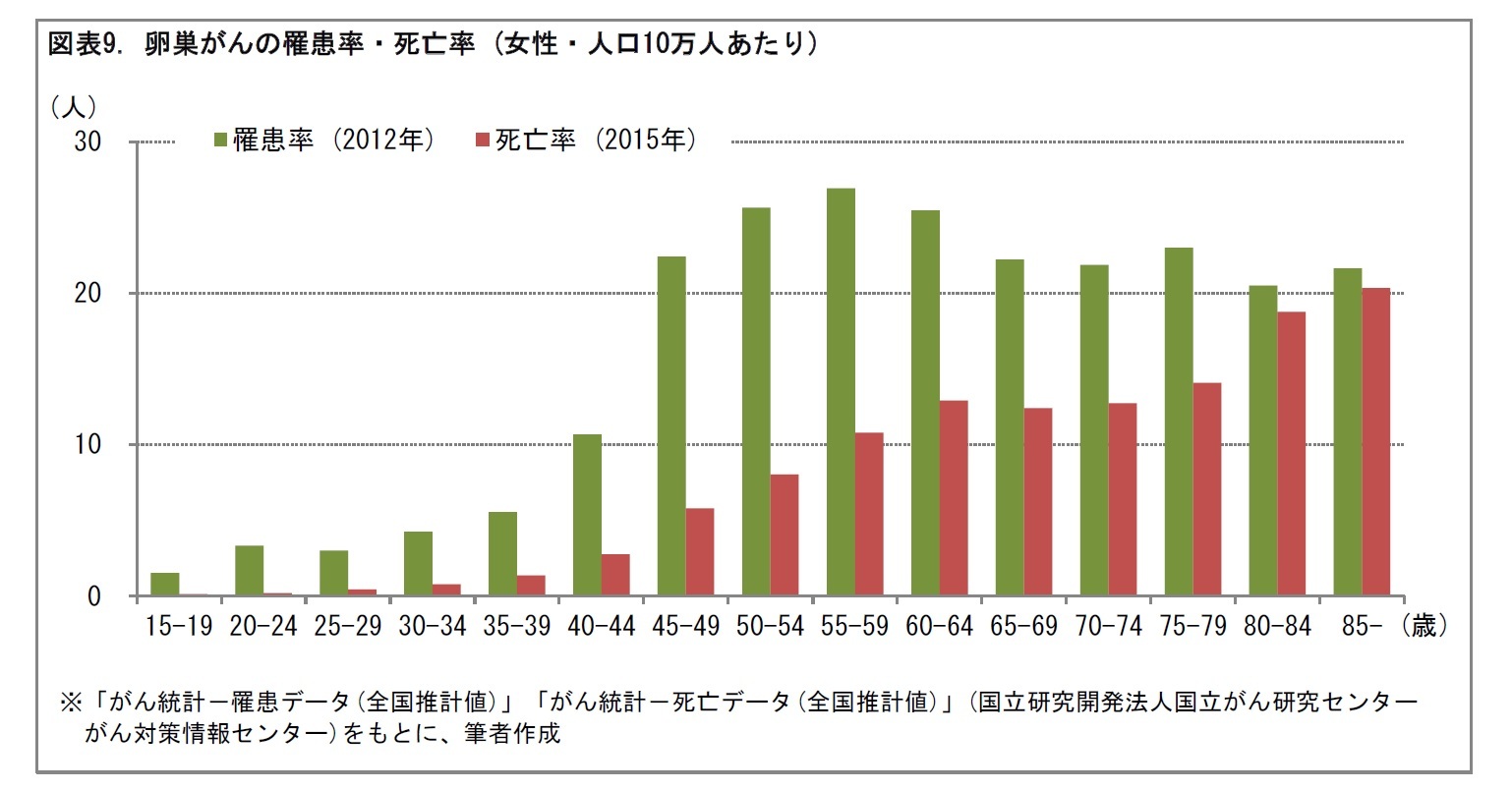

(3)卵巣がん

卵巣がんは、40歳代後半から罹患率が上昇し、50歳代でピークを迎える。その後の年齢層でも一定の水準が保たれている。死亡率は、40歳代以降、徐々に高くなる。

卵巣がんは、自覚症状がほとんどなく、受診が遅れがちになることが多いとされる18。発生する組織によって、卵巣がんは、いくつかの種類に細分化される。最も多いのが、卵巣の表層を覆う細胞に由来する上皮性腫瘍。この中には、良性腫瘍、悪性腫瘍、境界悪性腫瘍(良性と悪性の中間的な性質をもつ腫瘍)がある。

卵巣がんの検査方法には、内診、直腸診、超音波検査、CT、MRI19などがある。ただし、良性の卵巣腫瘍との判別は、難しいとされている。このため、通常、手術で採取した組織を顕微鏡で調べる病理検査によって、診断が確定する。

卵巣がんの治療は、手術が中心となるが、病気や転移の状況などにより、切除範囲が異なる。放射線治療や、薬物療法が行われることも多い。

18 欧米では、以前から卵巣がんが多く見られており、サイレントキラーとして、恐れられてきた。

19 CTはComputerized Tomography(コンピューター断層撮影法)、MRIはMagnetic Resonance Imaging(磁気共鳴映像法)の略。

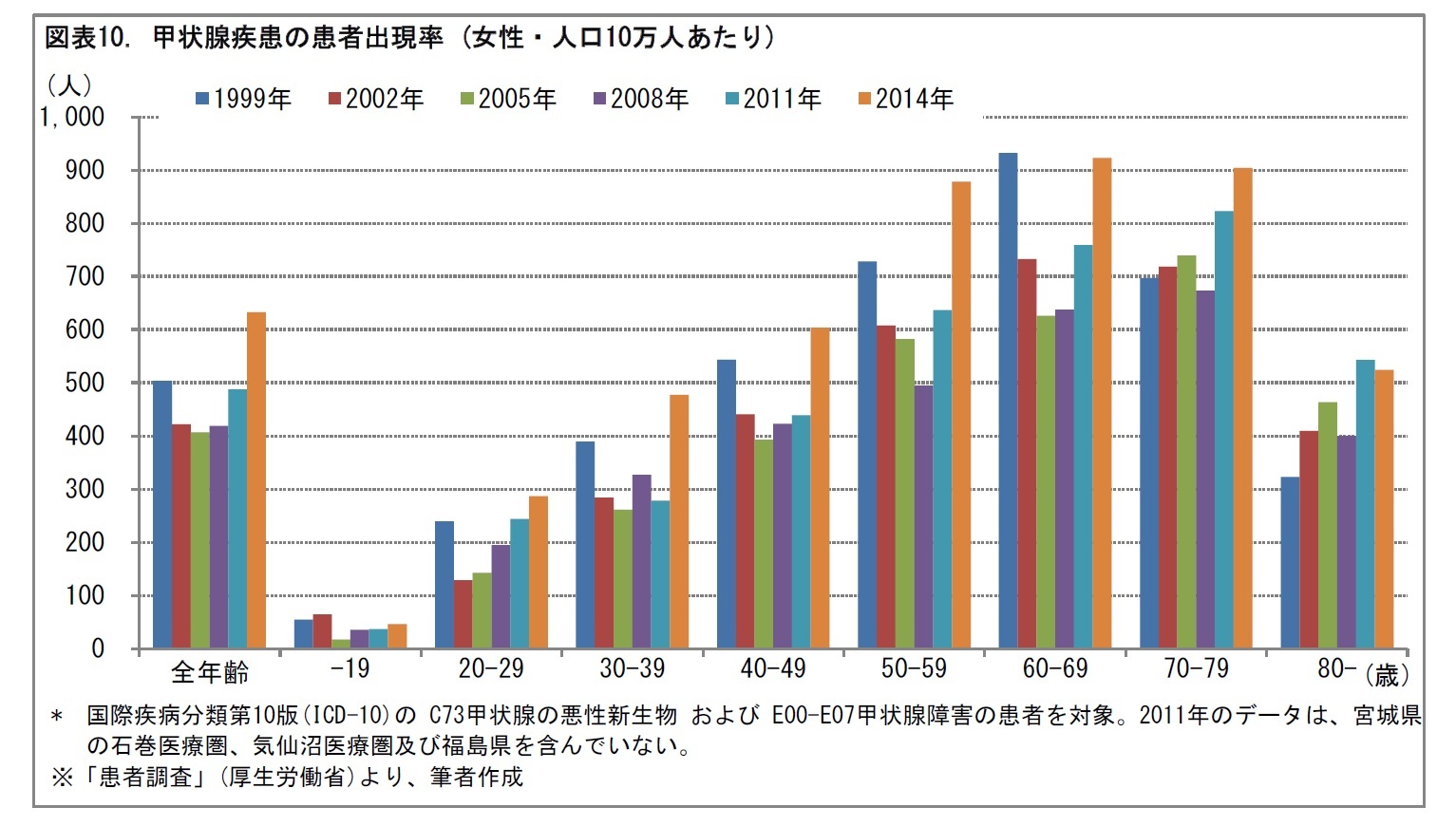

5|更年期には甲状腺疾患を発症することもある

甲状腺疾患は、自己免疫疾患20の代表的なものといえる。甲状腺疾患には、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺機能低下症(橋本病)、甲状腺腫瘍(良性結節(しこり)、もしくは悪性腫瘍)などがある。患者調査(厚生労働省)によると、2014年に、これらの疾患の患者の8割以上は、女性となっている。年齢別には、50歳代から70歳代にかけて、多くの患者が出現している。

甲状腺は、喉仏(甲状軟骨)の少し下で、鎖骨の上にあり、蝶が羽根を広げたような形をした臓器である。ヨード(ヨウ素)を原料として、甲状腺ホルモンを作り、分泌する21。甲状腺ホルモンは、心臓、消化管、骨など、多くの臓器や細胞の新陳代謝を活性化させる。甲状腺ホルモンが過剰に作られて、動悸や息切れ、手の振戦22、目の突出、食欲増加、下痢などの症状を示すものが、バセドウ病。逆に、甲状腺ホルモンが不足して、筋肉の硬ばり、無気力、顔のむくみ、食欲低下、便秘などの症状を呈するものが、橋本病とされる。

甲状腺は、脳の下垂体で作られる甲状腺刺激ホルモンによって、コントロールされている。しかし、何らかの原因で、甲状腺刺激ホルモンとは別に、甲状腺を刺激したり炎症を起こしたりする自己免疫が生じることで、甲状腺ホルモンの産生バランスが失われ、甲状腺疾患が発生すると推測されている。ただし、その発生の仕組みには、未解明の部分が多く残されている。また、甲状腺疾患の治療は、手術療法や薬物療法などがあるが、効果が一様でなく、患者ごとに個別化された治療が必要とされる23。

20 自己免疫(免疫現象がふつう非自己の異物に対して起きるのに対して、個体が何らかの原因により自己の体の成分に対して抗体を形成し、免疫反応を起こすこと)を引き金として発生する疾患。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より)

21 甲状腺は、ホルモンを分泌する体内の器官のうち、最も大きいとされる。

22 不随意運動の一つ。意思とは無関係に生じる律動的な細かい振動運動(ふるえ)のこと。(デジタル大辞泉(小学館)より)

23 「女性医療のすべて」太田博明編(メディカルレビュー社, 2016年)Ch 3 2 甲状腺疾患の項などより。

(2017年08月03日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性医療の現状(後編)-骨粗鬆症のリスクを減らすには、どうしたらよいか?のレポート Topへ

![図表7. 子宮頸がんの罹患率・死亡率 (女性・人口10万人あたり)[参考]/図表8. 子宮体がんの罹患率・死亡率 (女性・人口10万人あたり)](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/56339_ext_15_8.jpg?v=1501734308)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!