- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- GDP統計の改定で変わった日本経済の姿

2017年01月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

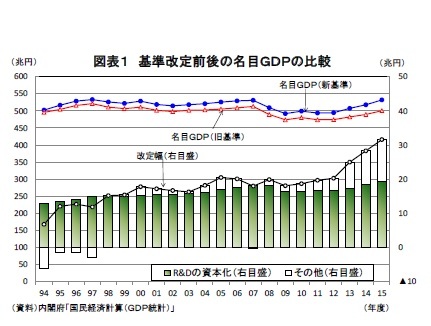

内閣府は昨年12月に2016年7-9月期のGDP2次速報と同時に、国民経済計算の最新国際基準である2008SNA(従来は「1993SNA」)への対応を含む基準改定(2005年基準→2011年基準)の結果を公表した1。

GDP統計(国民経済計算)は一国の経済の姿について、包括的かつ整合的に表す唯一の統計である。GDP統計が改定されたからといって経済活動が実態として変わるわけではないが、そこから読み取ることができる日本経済の姿には少なからず変化が見られた。本レポートでは、GDP統計の改定によって日本経済の姿がどのように変わったのかを様々な観点から読み解くことにする。

1 今回の基準改定を反映した2015年度年次推計値は、支出側系列等は12/8、フロー編は12/22に公表されたが、ストック編の公表は1/19公表予定となっている。本レポートは12/22公表分までのデータをもとに執筆している。

GDP統計(国民経済計算)は一国の経済の姿について、包括的かつ整合的に表す唯一の統計である。GDP統計が改定されたからといって経済活動が実態として変わるわけではないが、そこから読み取ることができる日本経済の姿には少なからず変化が見られた。本レポートでは、GDP統計の改定によって日本経済の姿がどのように変わったのかを様々な観点から読み解くことにする。

1 今回の基準改定を反映した2015年度年次推計値は、支出側系列等は12/8、フロー編は12/22に公表されたが、ストック編の公表は1/19公表予定となっている。本レポートは12/22公表分までのデータをもとに執筆している。

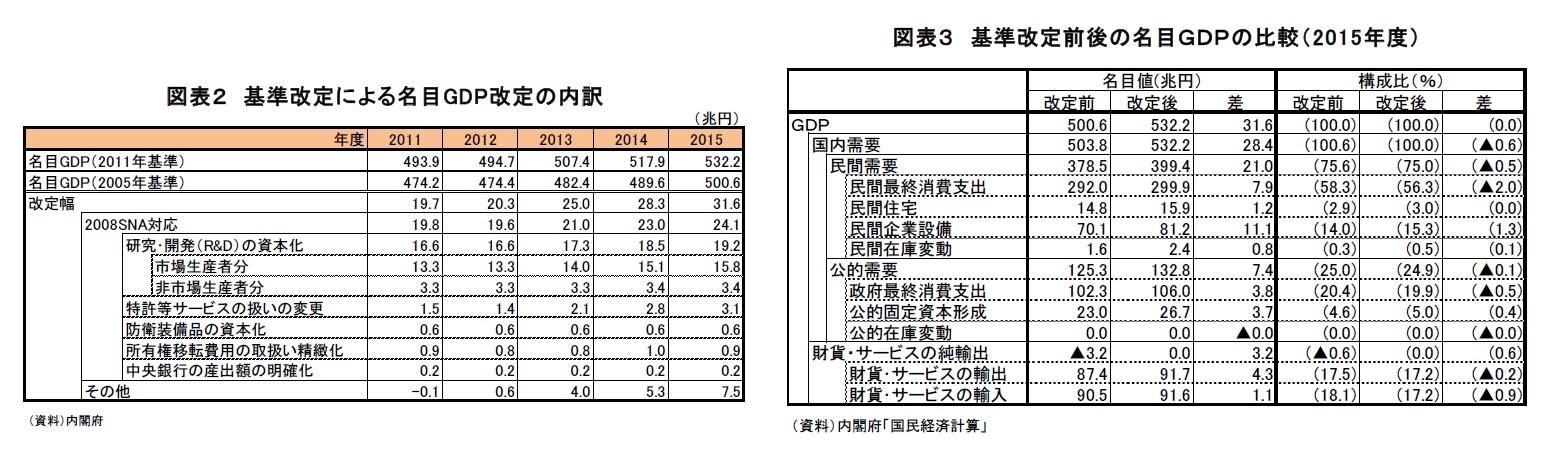

需要項目別には、R&Dが新たに計上されたことを反映し、設備投資が+11.1兆円と上方改定幅が最も大きくなっている。設備投資の名目GDPに占める割合は旧基準の14.0%から15.3%へと高まった(いずれも2015年度の数値)。一方、民間消費は上方改定幅は+7.9兆円と設備投資に次ぐ大きさとなったが、もともとの金額が大きいため、GDPに占める割合は旧基準の58.3%から56.3%へと低下した(図表3)。

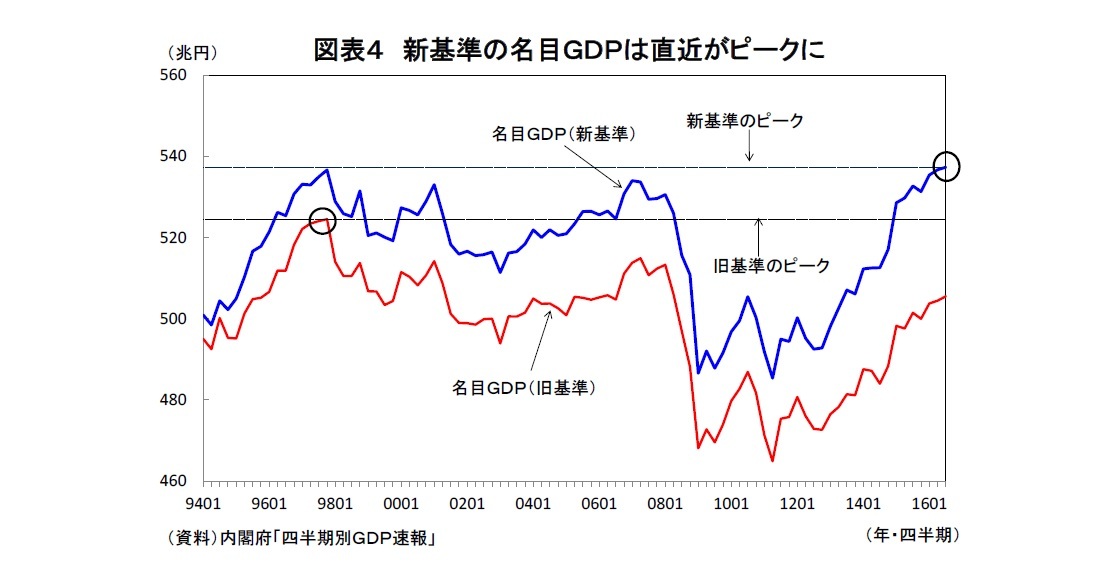

(新基準の名目GDPは直近がピークに)

四半期毎の名目GDPの推移をみると、旧基準では名目GDPの水準は1997年10-12月期をピークに低下傾向が続いていた。1990年代後半からデフレ傾向が続いていたこと、2008年秋のリーマン・ショックの影響で急速に落ち込んだことから、長期にわたって低下傾向が続き、直近(2016年7-9月期)ではピーク時よりも▲19.0兆円(▲3.6%)低い水準となっていた。

新基準の名目GDPも旧基準と同じ1997年10-12月期の536.6兆円をピークに低下傾向となったが、旧基準と比較すると落ち込み幅が小さかったこと、近年の成長率が旧基準から上方改定されたこと(年度ベースでは2010年度から2015年度まで6年連続で上方改定)から、2016年7-9月期には537.3兆円となりわずかながらそれまでのピークを上回る形となった(図表4)。

四半期毎の名目GDPの推移をみると、旧基準では名目GDPの水準は1997年10-12月期をピークに低下傾向が続いていた。1990年代後半からデフレ傾向が続いていたこと、2008年秋のリーマン・ショックの影響で急速に落ち込んだことから、長期にわたって低下傾向が続き、直近(2016年7-9月期)ではピーク時よりも▲19.0兆円(▲3.6%)低い水準となっていた。

新基準の名目GDPも旧基準と同じ1997年10-12月期の536.6兆円をピークに低下傾向となったが、旧基準と比較すると落ち込み幅が小さかったこと、近年の成長率が旧基準から上方改定されたこと(年度ベースでは2010年度から2015年度まで6年連続で上方改定)から、2016年7-9月期には537.3兆円となりわずかながらそれまでのピークを上回る形となった(図表4)。

(名目GDP600兆円が近づく)

旧基準の名目GDPを基にすると2016年度以降、年平均で3.7%以上成長しなければ2020年度に目名目GDP600兆円に到達しなかったが、新基準では年平均2.5%の成長が続けば2020年度に600兆円を超えることになり、目標達成に向けたハードルは大きく下がった。

ただし、当研究所では、新基準のGDP統計でも名目GDP600兆円の達成は2023年度にずれ込むと予測している2。2016年度以降の名目成長率は年平均1.6%にとどまるとみているためである。

そもそも、あらかじめ改定されることが想定されていた名目GDPの水準を経済政策運営の目標とすることが適切だったのかという問題もある。たとえば、政府は『成長戦略(日本再興戦略2016)』の中で、2018年度までに設備投資を年間80兆円に拡大させるという目標を掲げていた。今回の基準改定で2015年度の名目設備投資は81.2兆円となり目標の水準を上回ったが、2016年度以降の設備投資の伸びがマイナスでもよいということには当然ならないだろう。

2 名目成長率は、2016~2018年度が2016/12/8公表の「2016~2018年度経済見通し」、2019年度以降は2016/10/14公表の「中期経済見通し(2016~2026年度)」の予測値を用いた。

旧基準の名目GDPを基にすると2016年度以降、年平均で3.7%以上成長しなければ2020年度に目名目GDP600兆円に到達しなかったが、新基準では年平均2.5%の成長が続けば2020年度に600兆円を超えることになり、目標達成に向けたハードルは大きく下がった。

ただし、当研究所では、新基準のGDP統計でも名目GDP600兆円の達成は2023年度にずれ込むと予測している2。2016年度以降の名目成長率は年平均1.6%にとどまるとみているためである。

そもそも、あらかじめ改定されることが想定されていた名目GDPの水準を経済政策運営の目標とすることが適切だったのかという問題もある。たとえば、政府は『成長戦略(日本再興戦略2016)』の中で、2018年度までに設備投資を年間80兆円に拡大させるという目標を掲げていた。今回の基準改定で2015年度の名目設備投資は81.2兆円となり目標の水準を上回ったが、2016年度以降の設備投資の伸びがマイナスでもよいということには当然ならないだろう。

2 名目成長率は、2016~2018年度が2016/12/8公表の「2016~2018年度経済見通し」、2019年度以降は2016/10/14公表の「中期経済見通し(2016~2026年度)」の予測値を用いた。

(2017年01月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【GDP統計の改定で変わった日本経済の姿】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

GDP統計の改定で変わった日本経済の姿のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!