- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 人は時に合理的である-ふるさと納税シリーズ(3)ふるさと納税の変遷が教えてくれる

人は時に合理的である-ふるさと納税シリーズ(3)ふるさと納税の変遷が教えてくれる

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――自治体の合理的行動

平成27年度にふるさと納税制度が改正された。改正点は2つある。まず、2章で説明の通り、特例分が2倍に拡充され、ふるさと納税上限額(実質負担額が自己負担下限額にとどまる寄附額上限)も2倍になった。これにより、ふるさと納税上限額が6万円を超える納税者が増えた。ふるさと納税上限額が6万円を超えるのに必要な年収の目安が、独身者やDINKSなど扶養家族がいない場合は、750万程度から500万円程度に、専業主婦と大学生と高校生の子供がいる場合なら900万円程度から675万円程度に引き下がったからだ。これは、返礼品目当ての寄附者にとって、より多くの返礼品を受け取ることが可能になったと言い換えられる。自己負担下限額は変わらず2,000円なので返礼品目当ての寄附の利点が大きくなったのだ。次に、手続きが簡素化された。従来は確定申告が不要な給与所得者であっても、ふるさと納税の寄附金控除を受けるには確定申告が必要であった。平成27年度以降は、確定申告を行わなくても、寄附する自治体にワンストップ特例申請書を提出すれば、ふるさと納税の寄附金控除が受けられるようになったのだ(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。ただし、この制度を利用するには寄附先自治体を5自治体以下に抑える必要がある。

3章で返礼品目当ての寄附者にとって、特産品に手が届く最小限(1万円が一般的)に留め、ふるさと納税上限額の範囲内でより多くの自治体に寄附することが合理的だと述べた。特例分の拡充により、ふるさと納税上限額が6万円を超える寄附者が増えたが、より多くの返礼品を得るために、この戦略の実行を試みる寄附者は、平成27年度の制度改正により二者択一を迫られることになる。彼らには、従来の寄附先を6自治体以上に分散するか、ふるさと納税ワンストップ納税特例制度を利用するために寄附先自治体を5自治体以下に抑えるか選択する必要が生じたのだ。

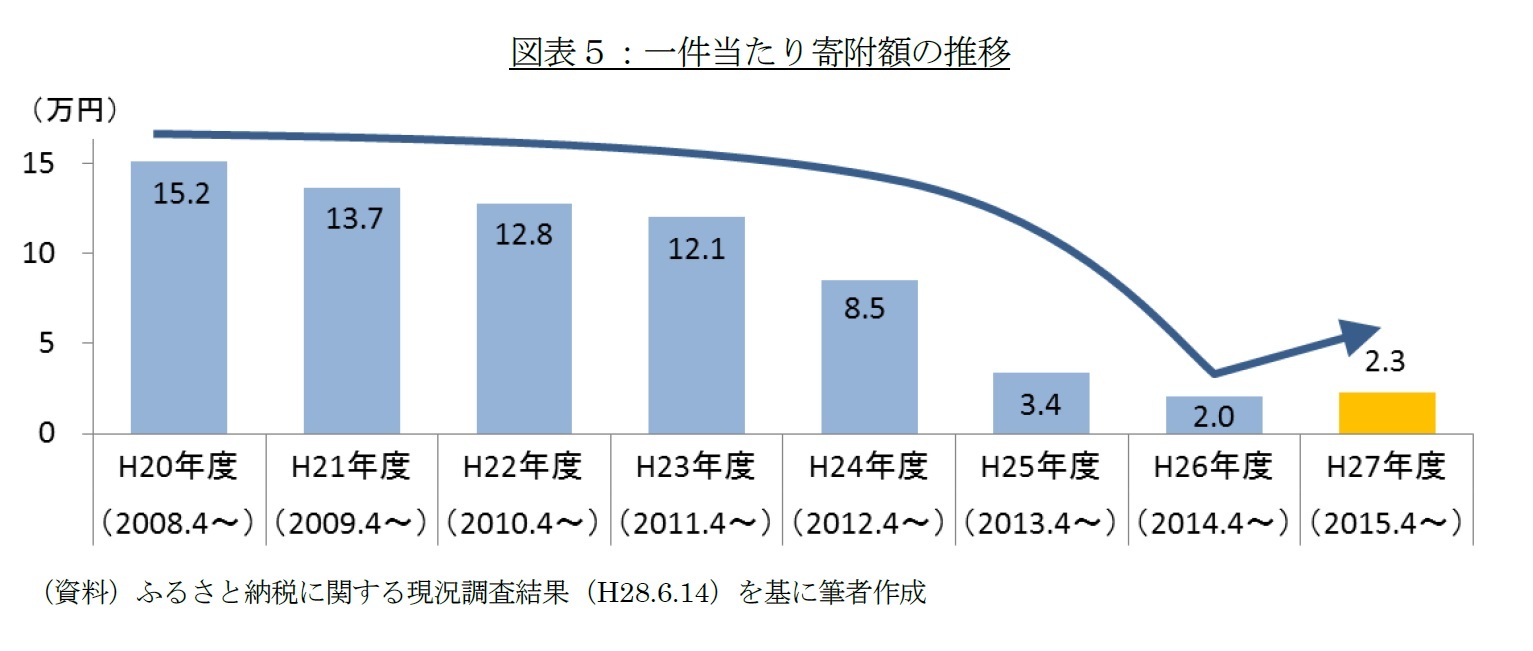

それに対して、自治体の反応は早かった。ほとんどの自治体が、寄附金額毎(例えば、1万円刻み)に返礼品の質を変える、もしくは寄付金額に応じて返礼品を多く送付する方針に転換したのだ。これにより、一つの自治体に対する寄付金額を、特産品に手が届く最小限(1万円が一般的)に留める必要性がなくなった。つまり、返礼品目当てで、かつふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望するふるさと納税上限額が6万円を超える寄附者は、上記の二者択一から解放されたことを意味する。自治体にとっても一件当たり寄附額アップが期待できる。事実、平成27年度の一件当たり寄附額は2.3万円(寄付総額1,653億円、受入件数726万件)に反転した(図表5)。このように、寄附者のみならず、自治体も合理的に対応している。

そもそも、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先自治体を5自治体以下に抑える必要性はどこにあるのだろうか。総務省のふるさと納税ポータルサイトにおいて、ふるさと納税創設時の検討資料(ふるさと納税研究会(平成19年6月1日~平成19年10月5日))を含め、ふるさと納税に関する情報が広く公表されている。しかし、ふるさと納税ワンストップ特例制度創設時の検討資料は掲載されておらず、検索エンジンの力を借りても寄附先自治体を5自治体以下に抑える理由は見つけられなかった。筆者は「より多くの返礼品を手に入れるための寄附先分散」を抑制する目的であったのではないかと推測している。根拠は、「平成27年度税制改正大綱(平成26年12月30日 自由民主党 公明党)」において、平成27年度制度改正とあわせて、「地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請する」という記載があることだ。より数多くの返礼品を手に入れることを目的とした納税者の行動を良しとしない考えがあったと推測できる。仮に、筆者の推測が正しければ、寄附先分散を抑制する効果はあったかもしれないが、自治体の合理的行動によって、「より数多くの返礼品を手に入れるための行動」自体は抑制できなかったことになる。別の理由として、寄附者が居住する自治体の事務負荷を考慮し、寄附先自治体を5自治体以下に抑えた可能性もある。しかし、平成28年以降、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する際にはマイナンバーが必要となり、事務負荷が大幅に軽減されるはずにも関わらず、自治体数の上限が緩和されていない。それどころか、ふるさと納税ワンストップ特例制度は自治体の負担が大きく、自治体数に上限を設けたことで、更に寄附者が居住する自治体の事務負荷を大きくしている面すらある5。

5 ふるさと納税シリーズ(4)にて執筆予定

5――まとめ

(2016年08月19日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | 「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人は時に合理的である-ふるさと納税シリーズ(3)ふるさと納税の変遷が教えてくれる】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人は時に合理的である-ふるさと納税シリーズ(3)ふるさと納税の変遷が教えてくれるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!