- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 時間を味方にするのも大変~積立貯蓄の真実~

コラム

2016年01月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新年を迎えて

2016年が始まりました。昨年までのことを一旦リセットして、新たな気持ちで迎えられた方も多いと思います。中には今年こそ貯蓄をするぞと意気込んだ方もいるのではないでしょうか。

計画的な積立貯蓄が現実的

では、意気込みだけで終わらないためにはどうすればいいでしょうか。実際にお金を貯めるとなると、宝くじなど臨時収入をまず考えてしまいがちです。ただ、貯蓄したいときに臨時収入が転がり込んでくるような虫のいい話はなかなか起きません。「棚から牡丹餅」を期待するのではなく、「塵も積もれば山となる」を体現することを目指すのが現実的だと思います。やはり毎月こつこつ積立貯蓄をしていくのが最も確実な方法の一つなのではないでしょうか。

山のでき始めからが本当の戦い

実際に積立貯蓄をするうえで大変な時期が2つあると筆者は考えています。まず始めてすぐと、そしてある程度貯まってきたときです。

多くの方が貯蓄を始めてすぐのときは容易に想像できるのではないでしょうか。ただ、始めてしまいさえすれば意外と早くその生活に慣れてしまうようです。さらに貯蓄が積みあがっていくとともに得られる達成感が背中を押してくれると思います。

しかし、始めてすぐの壁を乗り越えてからしばらく経つと、第二の壁が待ち構えています。それはモチベーションの低下との戦いです。一般的に指摘されませんが、それこそが積立貯蓄を続けていく上で本当の戦いであると筆者は考えています。

時間とともに低下しやすいモチベーション

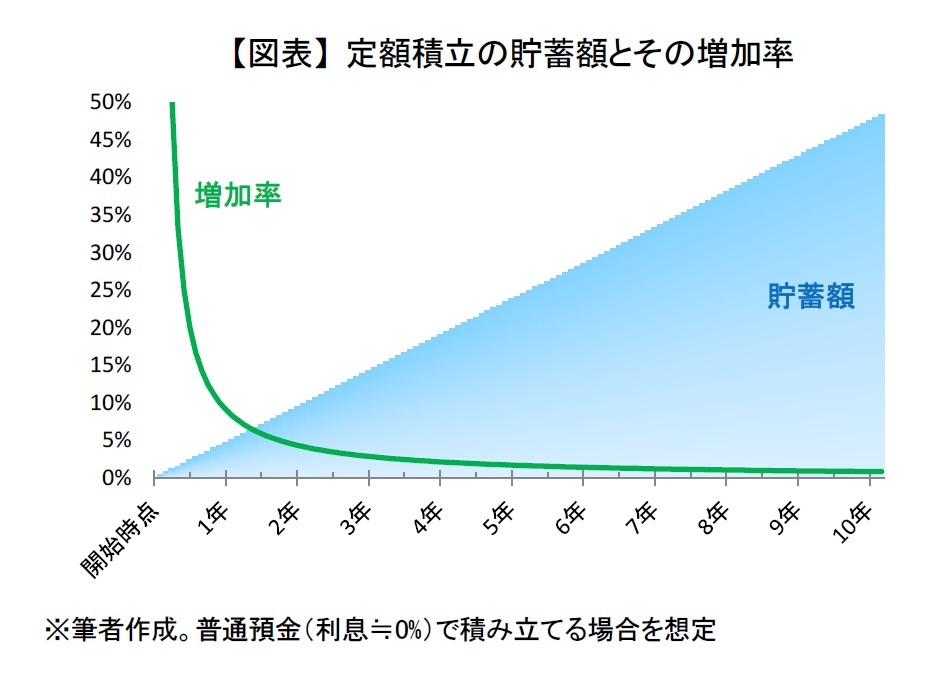

時間とともにモチベーションが低下しやすい要因として始めたころに背中を押してくれた達成感の喪失が挙げられます。ここで、毎月定額を積立していく場合を例にして見てみましょう【図表】。

始めてすぐの頃はそれほど累積されていないため貯蓄額自体は小額です。しかし、貯蓄の増加率(伸び)は大きく、急拡大します。それが「貯まってきている」と満足感を生み、積立貯蓄を続けやすくなるのではないでしょうか。

では時間が経つとどうなるでしょうか。貯蓄額が大きくなる反面、貯蓄の増加率は低下していきます。増加率は1年経つと10%を、2年経つと5%を、5年経つと2%を下回り、9年目にはついに1%を切ってしまいます。定額積立によって確実に積み上がっていく一方で、貯蓄が増えている実感はどんどん薄れていきます。そのことがモチベーションの低下を起こりやすくしていると思われます。

2016年が始まりました。昨年までのことを一旦リセットして、新たな気持ちで迎えられた方も多いと思います。中には今年こそ貯蓄をするぞと意気込んだ方もいるのではないでしょうか。

計画的な積立貯蓄が現実的

では、意気込みだけで終わらないためにはどうすればいいでしょうか。実際にお金を貯めるとなると、宝くじなど臨時収入をまず考えてしまいがちです。ただ、貯蓄したいときに臨時収入が転がり込んでくるような虫のいい話はなかなか起きません。「棚から牡丹餅」を期待するのではなく、「塵も積もれば山となる」を体現することを目指すのが現実的だと思います。やはり毎月こつこつ積立貯蓄をしていくのが最も確実な方法の一つなのではないでしょうか。

山のでき始めからが本当の戦い

実際に積立貯蓄をするうえで大変な時期が2つあると筆者は考えています。まず始めてすぐと、そしてある程度貯まってきたときです。

多くの方が貯蓄を始めてすぐのときは容易に想像できるのではないでしょうか。ただ、始めてしまいさえすれば意外と早くその生活に慣れてしまうようです。さらに貯蓄が積みあがっていくとともに得られる達成感が背中を押してくれると思います。

しかし、始めてすぐの壁を乗り越えてからしばらく経つと、第二の壁が待ち構えています。それはモチベーションの低下との戦いです。一般的に指摘されませんが、それこそが積立貯蓄を続けていく上で本当の戦いであると筆者は考えています。

時間とともに低下しやすいモチベーション

時間とともにモチベーションが低下しやすい要因として始めたころに背中を押してくれた達成感の喪失が挙げられます。ここで、毎月定額を積立していく場合を例にして見てみましょう【図表】。

始めてすぐの頃はそれほど累積されていないため貯蓄額自体は小額です。しかし、貯蓄の増加率(伸び)は大きく、急拡大します。それが「貯まってきている」と満足感を生み、積立貯蓄を続けやすくなるのではないでしょうか。

では時間が経つとどうなるでしょうか。貯蓄額が大きくなる反面、貯蓄の増加率は低下していきます。増加率は1年経つと10%を、2年経つと5%を、5年経つと2%を下回り、9年目にはついに1%を切ってしまいます。定額積立によって確実に積み上がっていく一方で、貯蓄が増えている実感はどんどん薄れていきます。そのことがモチベーションの低下を起こりやすくしていると思われます。

目標の明確化や方法の確立が必要

モチベーション低下に対抗するには明確な目標を作り、目的意識を持って取り組むのがいいのではないでしょうか。目的意識がないとある程度貯蓄が貯まった段階で気の緩みから、1カ月だけ貯蓄するのを飛ばしたり、さらには積み立てること自体を止めたり、貯蓄を取り崩したりしてしまう可能性があります。

他にはモチベーションの高低に関係なく実行でき、貯まるような仕組みを作ってしまうのも一つの方法です。やや引き出すのに制約が厳しくなりますが、給料天引きで税制優遇メリットも享受できる個人型確定拠出年金などを活用するのも手でしょう。

いずれにせよ、思い立ったが吉日。今年こそと意気込まれた場合は、とりあえず積立貯蓄を始めて最適な方法を模索してみてはいかがでしょうか。

モチベーション低下に対抗するには明確な目標を作り、目的意識を持って取り組むのがいいのではないでしょうか。目的意識がないとある程度貯蓄が貯まった段階で気の緩みから、1カ月だけ貯蓄するのを飛ばしたり、さらには積み立てること自体を止めたり、貯蓄を取り崩したりしてしまう可能性があります。

他にはモチベーションの高低に関係なく実行でき、貯まるような仕組みを作ってしまうのも一つの方法です。やや引き出すのに制約が厳しくなりますが、給料天引きで税制優遇メリットも享受できる個人型確定拠出年金などを活用するのも手でしょう。

いずれにせよ、思い立ったが吉日。今年こそと意気込まれた場合は、とりあえず積立貯蓄を始めて最適な方法を模索してみてはいかがでしょうか。

(2016年01月04日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【時間を味方にするのも大変~積立貯蓄の真実~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

時間を味方にするのも大変~積立貯蓄の真実~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!