- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 困難な消費者物価の予測

コラム

2001年11月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.消費者物価の予測が重要な課題に

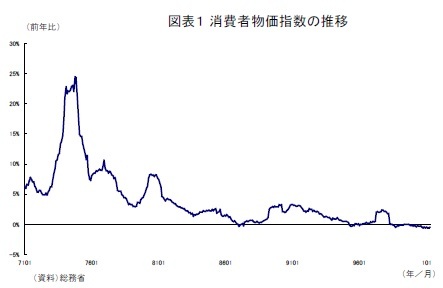

日銀は3月19 月の量的金融緩和実施時に「消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ%以上となるまで継続」と量的金融緩和の解除を明確に消費者物価の前年比の動向により決定するとの発表を行なった。

日銀は3月19 月の量的金融緩和実施時に「消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ%以上となるまで継続」と量的金融緩和の解除を明確に消費者物価の前年比の動向により決定するとの発表を行なった。現在のところ消費者物価は上昇するどころか、さらに下落幅が拡大している。日銀も10月29日に「経済・物価の将来展望とリスク評価」を公表し、2002年度の物価見通しを▲1.3~▲0.9とデフレが継続するとの見通しを示しており、当面量的金融緩和が解除されることは考えられない。

しかし将来的には、量的金融緩和解除のタイミングが訪れ(そうならないと困るが)、それを正確に予想することは政策担当者の日銀だけではなく、資産運用を行なう民間にとっても非常に重要な課題となる。消費者物価の先行きを予想することは可能なのだろうか?それはどのような経済統計をウオッチすればいいのだろうか?

2.物価に先んじて動く経済統計はどんなものがあるのか?

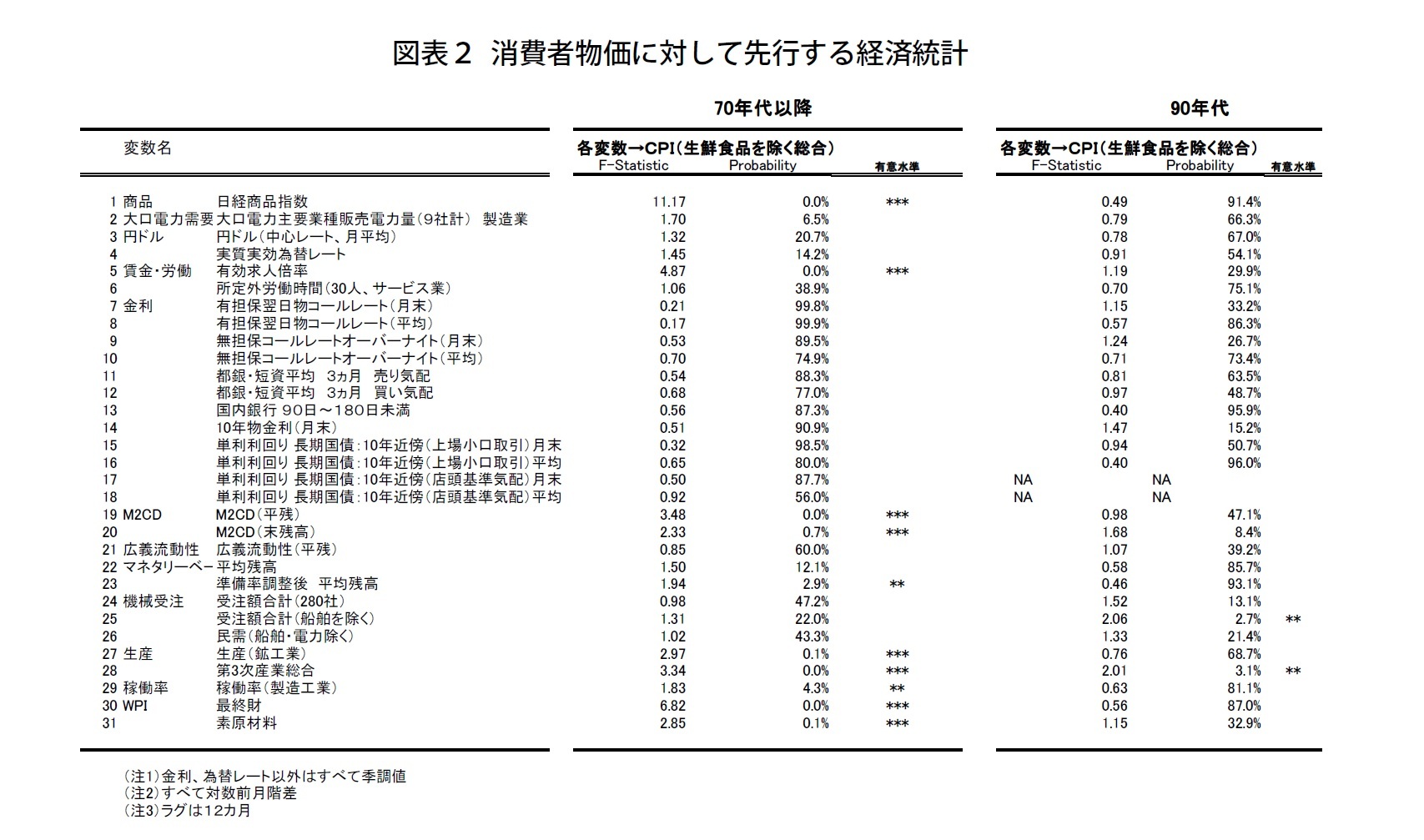

図表2は、消費者物価に対してどのような経済統計が先んじて動いていたのかを70年代以降現在までの期間と90年代の2つの期間でみたテストの結果である。図表中の*印があるものが消費者物価に対して先行性があり、*の数が多いほど先行関係が強いことを表わしている。図表左側の70 年代以降の結果を見ると消費者物価指数に対して先行的に動く経済統計は、日経商品価格指数、有効求人倍率、マネーサプライ、マネタリーベース、生産統計、稼働率、WPI などがある。これらの経済統計を使ってインデックスを合成すれば、1年程度先行して消費者物価の動向を予測することはある程度可能である。しかし90 年代を見るとインデックスの当てはまりが極端に悪くなってしまう。70 年以降ではある程度の当てはまりがあるものの、足元の状況をまったく説明できない。

3.90年代に入り、消費者物価の予測が困難に

図表2の右側は90年代に限って先ほどの先行性のテストを行なった結果である。70年代からのテストで先行性を有していた日経商品価格指数、有効求人倍率、マネーサプライ、マネタリーベース、稼働率、WPI がまったく先行性がなくなってしまっている。先行性があると確認されるものは生産統計などに限られている。

これは 90年代に入って、経済諸変数と消費者物価の関係に大きな変化が生じていることを示している。例えば日経商品指数やWPI は消費者物価に対しては川上の物価統計であって、本来は関係が強いはずである。しかし川上の物価統計が供給面での価格ショックを強く反映しているため消費者物価との関係が見えにくくなっている。またマネタリーベースやマネーサプライと物価の関係がなくなっていることはまさしく現在の金融不能、すなわち量的金融緩和政策が取られマネタリーベースの増加をはかってもなかなか物価上昇には結びつかない現在の経済状況を表わしている。

90年代のテストで先行性を示している生産統計は、他のテストを行なうと残念ながら説明力が非常に弱くインデックスを作っても消費者物価の動向を正確に予測するには不十分な経済統計であり、90年代に入って消費者物価を先行的に把握できる経済統計がなくなっている。

過去の消費者物価の動きに先行するインデックスは作れても、最近の消費者物価の動向を追えるもの、さらには予測を行なうことができるインデックスを作ることは極めて難しい状況にある。

これは 90年代に入って、経済諸変数と消費者物価の関係に大きな変化が生じていることを示している。例えば日経商品指数やWPI は消費者物価に対しては川上の物価統計であって、本来は関係が強いはずである。しかし川上の物価統計が供給面での価格ショックを強く反映しているため消費者物価との関係が見えにくくなっている。またマネタリーベースやマネーサプライと物価の関係がなくなっていることはまさしく現在の金融不能、すなわち量的金融緩和政策が取られマネタリーベースの増加をはかってもなかなか物価上昇には結びつかない現在の経済状況を表わしている。

90年代のテストで先行性を示している生産統計は、他のテストを行なうと残念ながら説明力が非常に弱くインデックスを作っても消費者物価の動向を正確に予測するには不十分な経済統計であり、90年代に入って消費者物価を先行的に把握できる経済統計がなくなっている。

過去の消費者物価の動きに先行するインデックスは作れても、最近の消費者物価の動向を追えるもの、さらには予測を行なうことができるインデックスを作ることは極めて難しい状況にある。

(2001年11月05日「エコノミストの眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【困難な消費者物価の予測】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

困難な消費者物価の予測のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!