- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?

感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

0――はじめに

感染症は、医療が対象とする病気の一種ではあるが、感染症への対処はその範疇にはとどまらない。予防時やアウトブレイク1時の各種対策は、自然災害のものと似ており、社会制度、社会心理など、幅広い領域に関係してくる。

健康な人であっても、感染症にかかる不安は拭えない。人々の病気に対する無知や誤解が、感染症のアウトブレイクを誘発してしまう恐れもある。そればかりではない。誤った対策が、いわれのない差別や偏見を引き起こし、二次災害的に被害者を生んでしまうこともある。

本稿と次稿の2回に渡り、感染症の現状を概観していく。読者が、感染症の予防や拡大防止の対策に興味を持っていただければ幸いである。

1 一定期間内に、特定の地域、特定の集団内で、予想されるより多くの感染症が発生すること。

1――「感染」とは

1|「感染する」とは

「感染する」とは、どういうことだろうか。公衆衛生学では、「感染」とは、「病原体となる微生物が、宿主となる生物の体内に入り、定着・増殖すること」と定義されている2。そして、感染によって何らかの病気になった場合、その病気が「感染症」となる。

2「図解入門 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ」上地賢・安藤絵美子・雑賀智也著(秀和システム, 2018年)を参考に、筆者がまとめた。

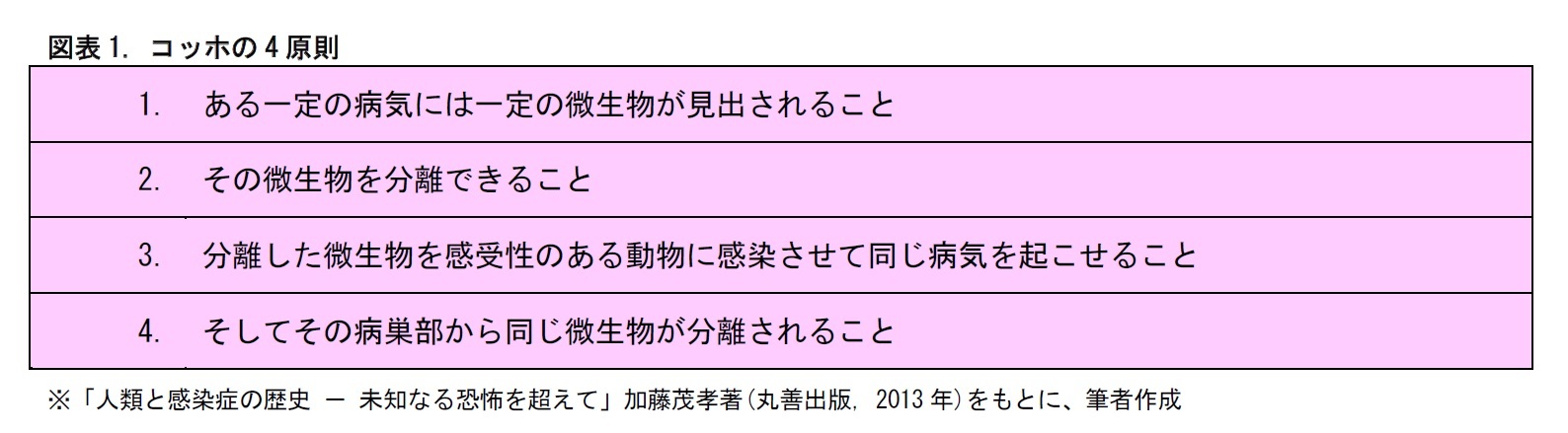

3 ロベルト・コッホは、フランスの細菌学者ルイ・パスツール(ワクチンの予防接種を開発)とともに、「近代細菌学の開祖」とされている。

4 ただし、微生物学が進歩するに連れて、コッホの4原則では証明できない感染症が存在することも明らかになってきている。たとえば、日和見(ひよりみ)感染症のように、もともと体内に常在している微生物が、免疫不全などにより疾患を引き起こす感染症である。その微生物を分離して、別の健康な人に感染させても、日和見感染症は発症しない。

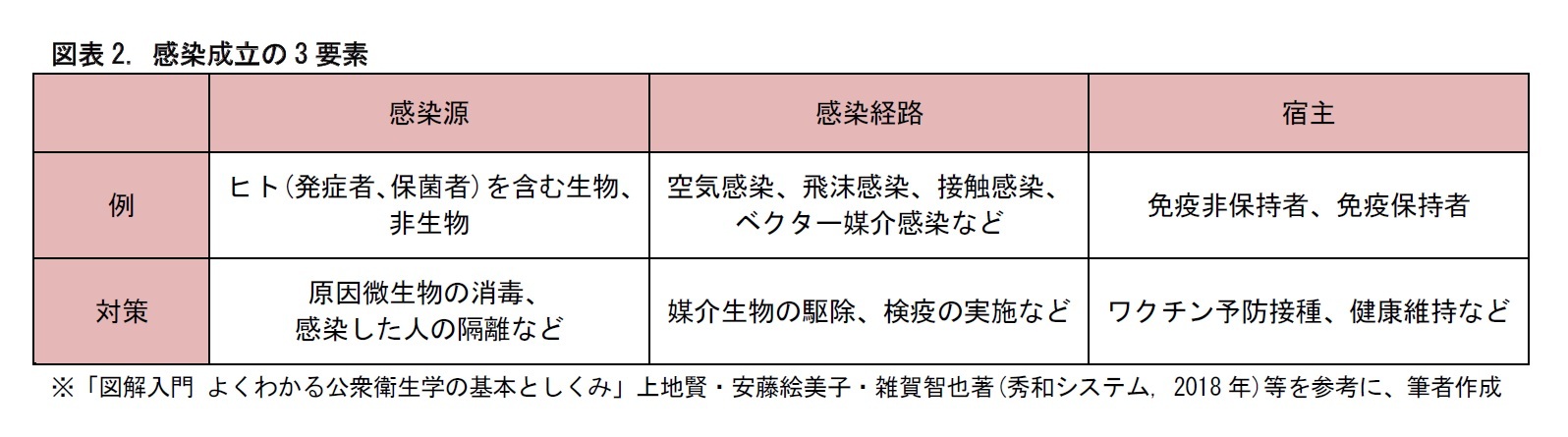

では、感染が成立するための条件はなんだろうか。「感染」の定義をもとにすれば、病原体となる微生物の存在元である感染源、宿主となる生物の体内に入るための感染経路、定着・増殖をする先の宿主の3つの要素が考えられる。感染が成立するためには、これら3要素がすべてが揃う必要がある。

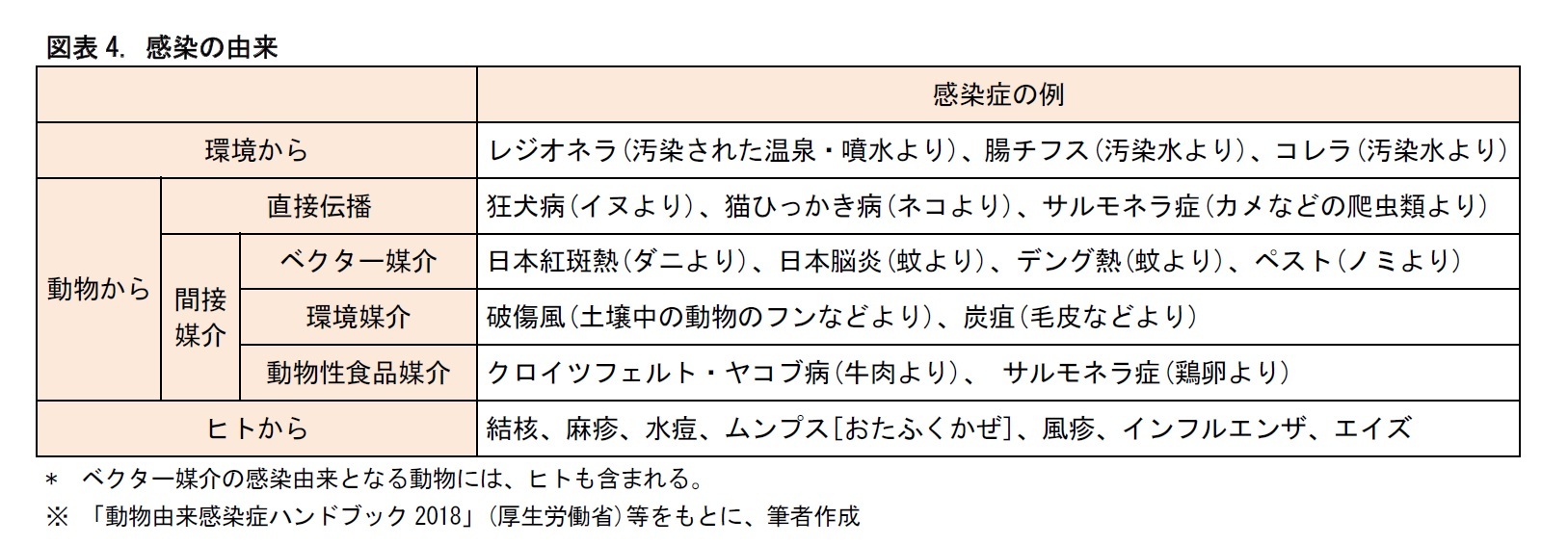

このうち、感染源には、ヒトを含む哺乳類、鳥類、節足動物などの生物と、食品・水・土壌などの非生物が該当しうる。特に、ヒトの場合は、病気の発症者や原因菌の保菌者5が感染源となりうる。

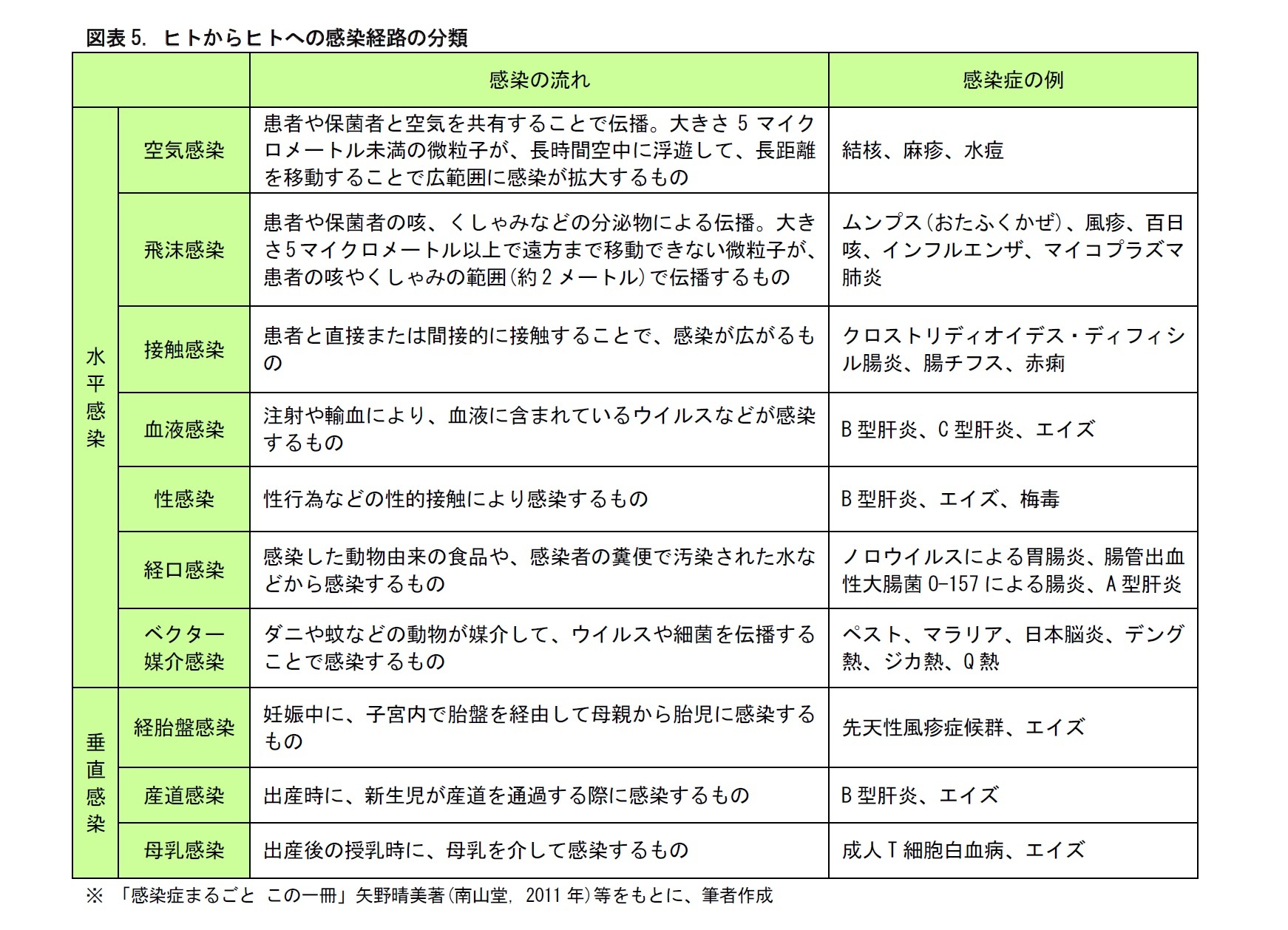

つぎに、感染経路には、空気感染、飛沫感染、接触感染、ベクター媒介感染など、いくつかの経路が考えられる。

そして、宿主は、感染源にある病原体がたどり着いて侵入し、定着・増殖する先である。宿主が病原体に対する抵抗力(免疫)をもっていれば、感染したり発症したりすることはない。

感染症について、過去の事例を振り返ったり、対策を検討したりするときには、これらの3要素を確認してみることが頭の整理に役立つだろう。

5 感染源となりうる保菌者は、さらに3つに分けられる。感染直後でまだ発症していない潜伏期の保菌者。感染が進んでも症状を発しない不顕性の保菌者。発症した後回復しつつある回復期の保菌者である。

2――感染症の分類

1|感染原因となる微生物として、さまざまな細菌やウイルスがいる

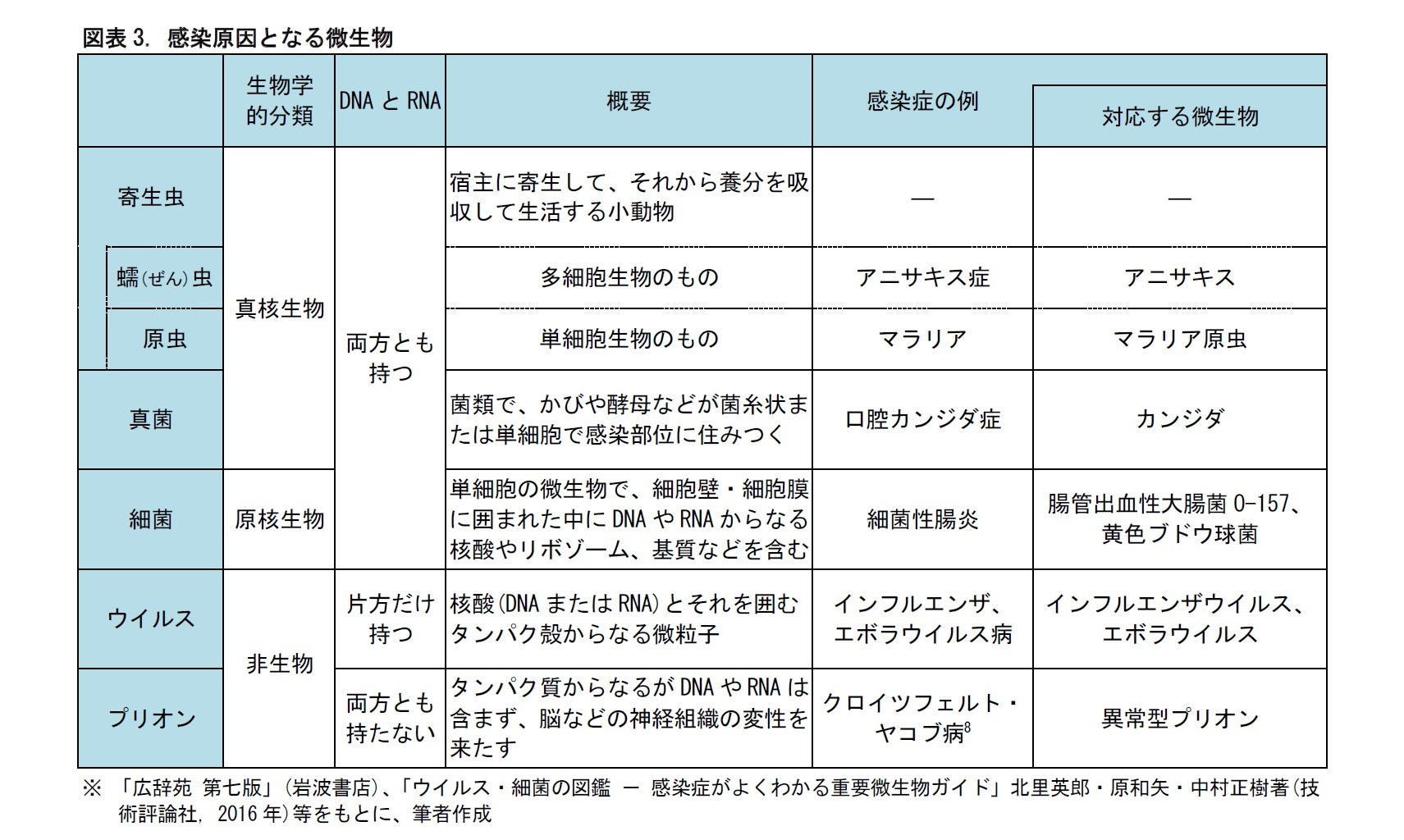

感染症としてとらえられる病気には、それぞれの病気を引き起こす原因微生物がいる。原因微生物として、寄生虫、真菌、細菌、ウイルス、プリオン、の5つが挙げられる。

このうち、寄生虫、真菌、細菌には、細胞があり、細胞のなかにDNAとRNAの両方を持っている。このため細胞分裂による自己複製が可能で、なにかの生物に付着していない状態でも、栄養があるなどの条件が整えば増殖することが可能だ。寄生虫と真菌は真核生物、細菌は原核生物である6。なお、寄生虫には、多細胞生物の蠕(ぜん)虫と、単細胞生物の原虫がある。

一方、ウイルスはDNAとRNAのどちらか一方しか持っていない。自己複製はできず、なんらかの細胞にとりついて増殖する。このため、生物学的な分類では、生物には含まれない。

また、プリオンは、DNAやRNAを含まないタンパク質からなる。このため、自己複製はできず、ウイルスと同様、生物学的な分類では生物には含まれない。細菌やウイルスとは別の形で増殖する7。

6 真核生物は「核を持ち、細胞分裂の際に染色体構造を生じる生物。細菌・古細菌以外のすべての生物。真生核生物。」、原核生物は「構造的に区別できる核を持たない細胞から成る生物。細菌と古細菌に分類される。前核生物。原生核生物。」(「広辞苑 第七版」(岩波書店)より)

7 正常プリオンタンパク質に、異常プリオンタンパク質が接近して、二量体を形成する。これにより、正常プリオンタンパク質が、異常プリオンタンパク質に構造転移して、異常プリオンが増加する。

8 クロイツフェルト・ヤコブ病の名は、1920、21年に症例報告をおこなった二人のドイツ人神経学者ハンス・ゲルハルト・クロイツフェルトとアルフォンス・マリア・ヤコブに因む。ただし、クロイツフェルトが報告した症例は今日理解されている症状と相違があるため、実際は別の疾患の患者であった可能性が高いと現在では考えられている。このため病名を「ヤコブ病」と改めるべきとの主張もなされている。

9 空気感染は、さらに3つに分類される。「絶対的空気感染」は自然環境下で、空気感染しかしない病原体による感染。結核が該当する。「優先的空気感染」は自然環境下で、複数の経路で感染するが、主な経路が空気感染であるもの。麻疹や水痘が該当する。「日和見(ひよりみ)的空気感染」は通常は他の経路で感染するが、特別な環境下では、空気感染するもの。SARS、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどが該当する。日和見的感染には、下水や感染者の嘔吐物がエアロゾル(気体中に固体や液体粒子が浮遊している分散系)となり、それを吸い込んだ人が感染するケースなどが含まれる。

感染症を、感染が起きる場所で分けると、「市中感染」と「医療関連感染」に分けられる。市中感染は、病院や診療所の外で生じる感染症のこと。一般の人々が生活していく中で、罹患したり伝播したりするさまざまな感染症が含まれる。

一方、医療関連感染は、通常、患者が入院した後48時間経過以降に感染する感染症をいう。医療施設内で、手術や、カテーテル人工呼吸器などの医療機器の処置等に伴って罹患する。一般に、体力が落ちている入院患者の感染は、深刻な事態を招きかねず、医療施設内の感染拡大防止策が求められる。

なお、実際の感染拡大では、市中感染と医療関連感染が並行して進行することもある10。そこで、感染拡大防止のために、両方の対策を同時に行うことも必要となる。本稿(前編)では、第3章以降で、医療関連感染を取り上げる。次回の稿(後編)では、市中感染について代表的な事例などをみていく。

10 一例をあげれば、1976年にザイール(現在のコンゴ民主共和国)で発生したエボラ出血熱では、外来患者を診療していた病院が感染の中心となった。当時、医療資材が限られており、注射器(ピストンと針)が患者間で使い回されていた。外来患者から持ち込まれたエボラウイルスが、この注射器の使い回しにより病院内の患者に広がり、これが感染を拡大させた。さらに感染した患者を家庭内で看病していた家族などが次々とウイルスに感染して、感染拡大に至った。(エボラウイルス病については、後編を参照)

(2019年08月13日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!