- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革ウォッチ 2019年7月号~ポイント解説:国民年金保険料の納付状況

2019年07月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

先月の年金事業管理部会では、日本年金機構から提出された2018年度実績報告と中期業務実績報告書の案について、質疑や委員からの意見具申などが行われた。また、6月27日の同部会では、同日午前に公表された平成30年度の国民年金の加入・保険料納付状況についての説明と質疑も、行われた。

○社会保障審議会 年金事業管理部会

6月11日(第43回) 日本年金機構の平成30年度業務実績及び第2期中期目標期間の業務実績、他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00007.html (資料)

6月27日(第44回) 日本年金機構の平成30年度業務実績及び第2期中期目標期間の業務実績、他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05476.html (資料)

【想定される今後の予定】

・7月5日 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) 決算公表(例年7月第1金曜日)

・7~8月 内閣府 中長期の経済財政に関する試算 公表

・9月 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 (厚生年金適用拡大) とりまとめ

○社会保障審議会 年金事業管理部会

6月11日(第43回) 日本年金機構の平成30年度業務実績及び第2期中期目標期間の業務実績、他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00007.html (資料)

6月27日(第44回) 日本年金機構の平成30年度業務実績及び第2期中期目標期間の業務実績、他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05476.html (資料)

【想定される今後の予定】

・7月5日 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) 決算公表(例年7月第1金曜日)

・7~8月 内閣府 中長期の経済財政に関する試算 公表

・9月 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 (厚生年金適用拡大) とりまとめ

2 ―― ポイント解説:国民年金保険料の納付状況

先月の年金事業管理部会では、国民年金保険料の納付状況などが議論された。本稿では、関連資料も確認しながら、制度や状況、課題について確認する。

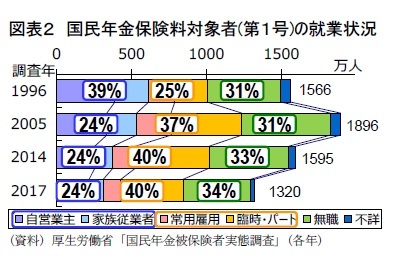

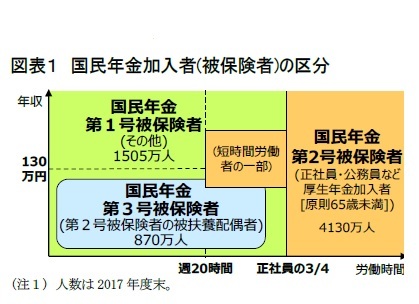

第1号には第2~3号以外のすべてを含むため、多様な人々が混在している。近年では、雇用者(雇われている人)が約4割、無職が約3分の1で、自営業は約4分の1となっている(図表2)。無職も対象であるため、本人や世帯の所得状況等によっては保険料の免除や猶予を受けられる*2。

第1号には第2~3号以外のすべてを含むため、多様な人々が混在している。近年では、雇用者(雇われている人)が約4割、無職が約3分の1で、自営業は約4分の1となっている(図表2)。無職も対象であるため、本人や世帯の所得状況等によっては保険料の免除や猶予を受けられる*2。*1 ただし、老齢基礎年金の受給には10年以上の加入が必要など、一定の要件がある。

*2 免除された場合は、将来の年金額が少なくなる(例:保険料全額を免除された場合、免除期間分の年金額は納付した場合の半額)。将来の低年金化を懸念して、メディアでは免除や猶予を分母に含んだ納付率を伝えているが、日本年金機構の目標としては免除や猶予を除いた納付率の向上になろう。また、将来の低年金化を考える際には、ある個人が現役期間に国民年金の第1号被保険者になる期間や、免除を受ける期間などの長さについて考慮する必要がある。例えば、2017年に65歳に達した受給権者のうち加入期間のすべてが第1号被保険者であった人は約4%にとどまる。

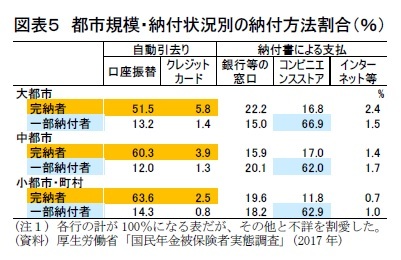

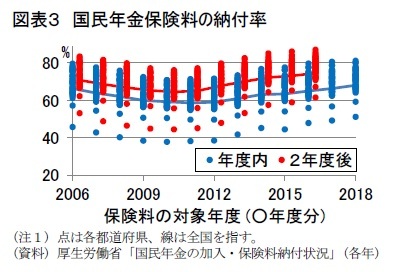

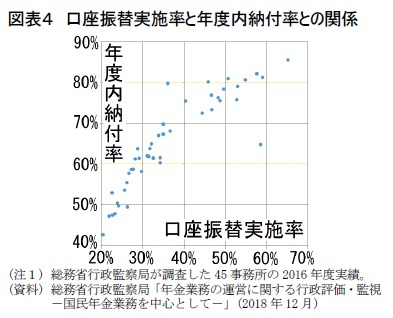

これまでの研究では、将来のことを軽視する傾向がある人ほど、国民年金保険料を納めない傾向があると言われている*3。このように自分の意志で保険料を納めることが難しい場合には、自動引去りは有効な対策となりえる。総務省行政監察局も、自動引去りの推進が年度内の納付率を高める効果を指摘しており(図表4)、厚生労働省も自動引去りを推進している市町村を表彰して好取組事例の共有化を図っている。しかし、若い世代や都市部での推進が課題となっている(図表5)。

これまでの研究では、将来のことを軽視する傾向がある人ほど、国民年金保険料を納めない傾向があると言われている*3。このように自分の意志で保険料を納めることが難しい場合には、自動引去りは有効な対策となりえる。総務省行政監察局も、自動引去りの推進が年度内の納付率を高める効果を指摘しており(図表4)、厚生労働省も自動引去りを推進している市町村を表彰して好取組事例の共有化を図っている。しかし、若い世代や都市部での推進が課題となっている(図表5)。*3 例えば、中嶋邦夫・臼杵政治(2005)「国民年金の未納要因:主観的な視点の考慮」。国民年金保険料の未納要因に関する研究を整理した近年のものには、阿部由人(2017)「国民年金未納要因の計量分析」がある。

(2019年07月02日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革ウォッチ 2019年7月号~ポイント解説:国民年金保険料の納付状況】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革ウォッチ 2019年7月号~ポイント解説:国民年金保険料の納付状況のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!