- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 介護保険の「ローカルルール」問題をどうすべきか-国による一律規制にとどまらない是正策を

介護保険の「ローカルルール」問題をどうすべきか-国による一律規制にとどまらない是正策を

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~介護保険のローカルルール問題を考える~

しかし、介護保険は元々、市町村を保険者(保険制度の運営主体)とし、法令に違反しない限りは市町村に裁量を与える「自治事務」に位置付けられた経緯があり、市町村の独自の判断が前提となっている面もある。さらに、ローカルルールが起きるプロセスは様々であり、国が一律に規制するだけで解決するとは考えにくい。

本レポートは介護保険のローカルルールを巡る経緯や議論を考察することで、ローカルルールが発生する理由を「国からの情報伝達の不足」「市町村の知識の不足」「市町村の意思」に整理する。その上で、国による書式・プロセスの統一の徹底や第3者機関の設置などを求める業界団体の提案を紹介するとともに、私見として「制度の簡素化」「ローカルルールの透明化」の重要性も指摘する。

2――介護保険のローカルルールを巡る議論(1)~老施協の指摘~

【介護職員処遇改善加算の書類】

介護職員の給与を上乗せする「介護職員処遇改善加算」について、事業者が市町村に報酬を申請する際、多くの市町村は事業所単位で見た給与総額を報告するよう求めているのに対し、一部の市町村は「職員個人単位で給与がどれだけ改善したか」についても資料の提出を義務付けており、介護現場の事務負担を増やしている。

【介護事業者に対する聞き取り】

事件性はないにもかかわらず、介護従事者を別室に呼び出し、聞き取り内容の全てを文書に記録、署名、押印まで求める指導例がある。

【報酬請求文書の保存期間】

事業所の指定基準は文書保存義務を2年としているのに対し、公文書の保存期限や自治体の返還請求の時効消滅年限に沿って、文書保存義務を条例で5年と定めている保険者が多い。このため、事業者は実質的に3年間、過剰な期間の文書保存を求められている形になる。例えば市町村は「2015年度に請求があった報酬の加算に疑義があった」として、2019年度からさかのぼって、報酬の返還を請求できるため、「過剰な3年間」で市町村の判断が変わった場合、事業所としては対応できない。

ただ、ローカルルールが話題になったのは今回だけではない。最近では介護保険と、それ以外のサービスを組み合わせる「混合介護」の拡大を巡る議論でも焦点となった2。以下、その経緯や論点を見てみよう。

1 2019年2月20日の全国老人福祉施設協議会「介護サービス事業者の事務負担等の軽減について」、『シルバー新報』2019年3月1日を参照。

2 ここでは詳しく述べないが、訪問介護に関する大阪府独自のローカルルールが国会で話題になった経緯がある。第169回参院厚生労働委員会会議録2008年5月20日などを参照。

3――介護保険のローカルルールを巡る議論(2)~混合介護の解釈ルール

ここで「混合介護」の議論を簡単に整理すると、そもそも介護保険制度では、利用者の多様なニーズに対応するための方策として、保険サービスと、それ以外のサービスの組み合わせを認めてきた。

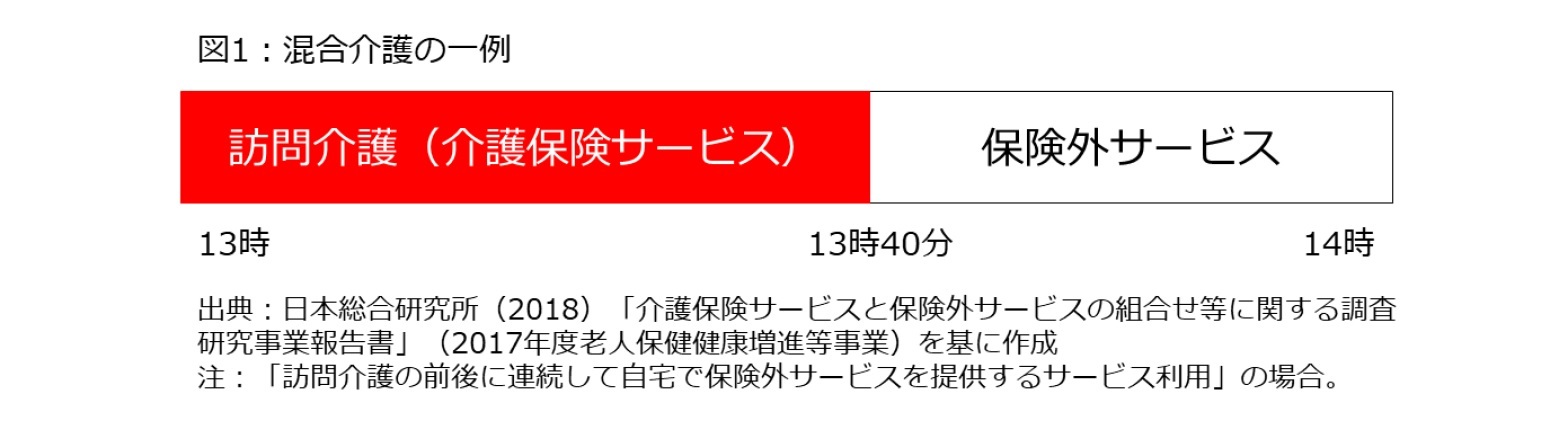

その一例として図1のような「訪問介護の前後に連続して自宅で保険外サービスを提供するサービス利用」を考える4と、訪問介護サービスでは日常ゴミを出せるが、粗大ごみの処分は認められていない。このため、日常ゴミの処理など制度的に認められている支援を訪問介護サービスの時間帯で、制度では認められていない支援を保険外サービスの時間帯で、それぞれ実施することが可能である。

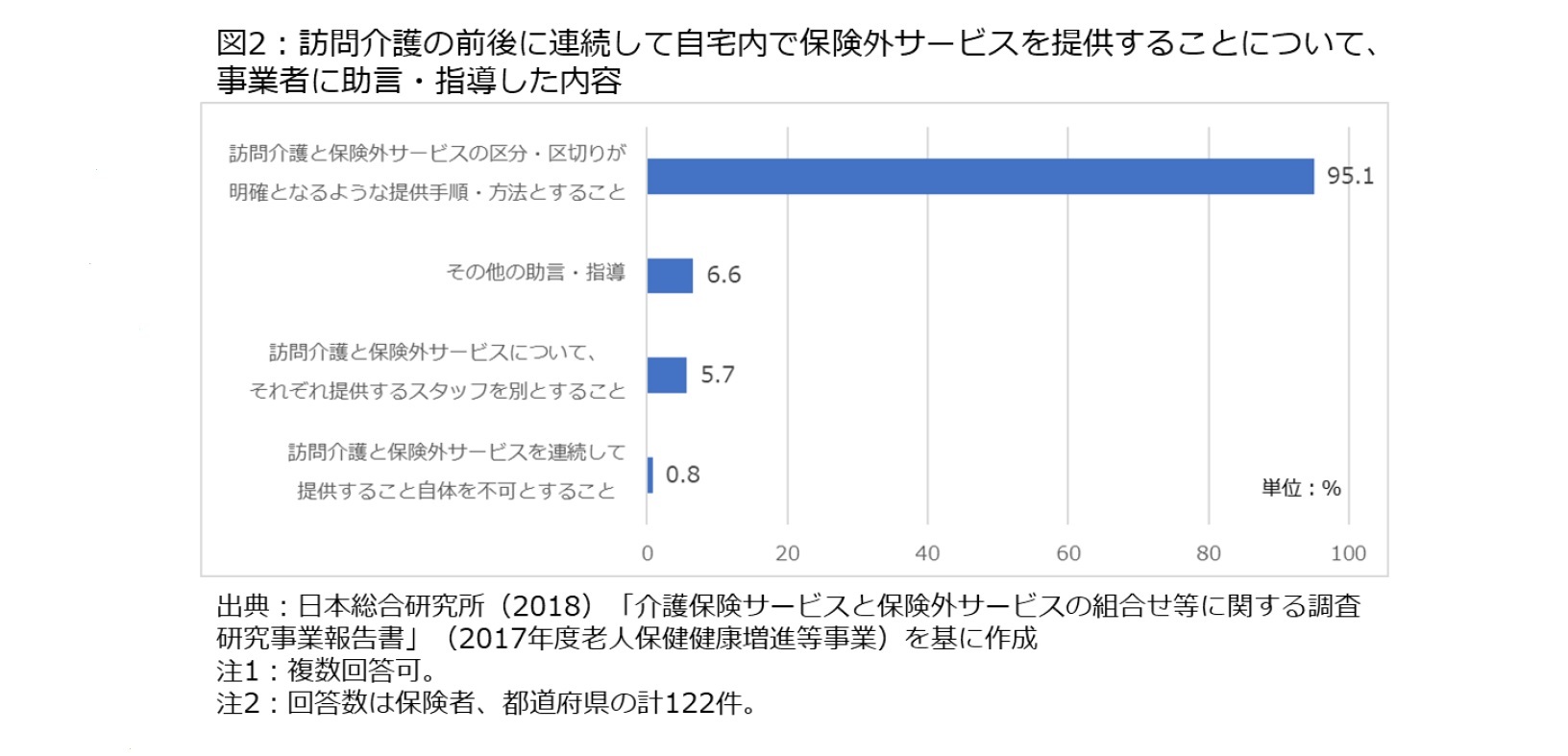

それによると、図1のような「訪問介護の前後に連続して自宅で保険外サービスを提供するサービス利用」に関して、自治体に対応状況を問うたところ、図2の通りに「不可とする」団体が0.8%あり、僅かながらローカルルールとして図1のようなサービス提供を認めていない事例があった。一方、「訪問介護と保険外サービスの区分・区切りが明確となるような提供手順・方法とすること」を求めている団体が95%を超えた。

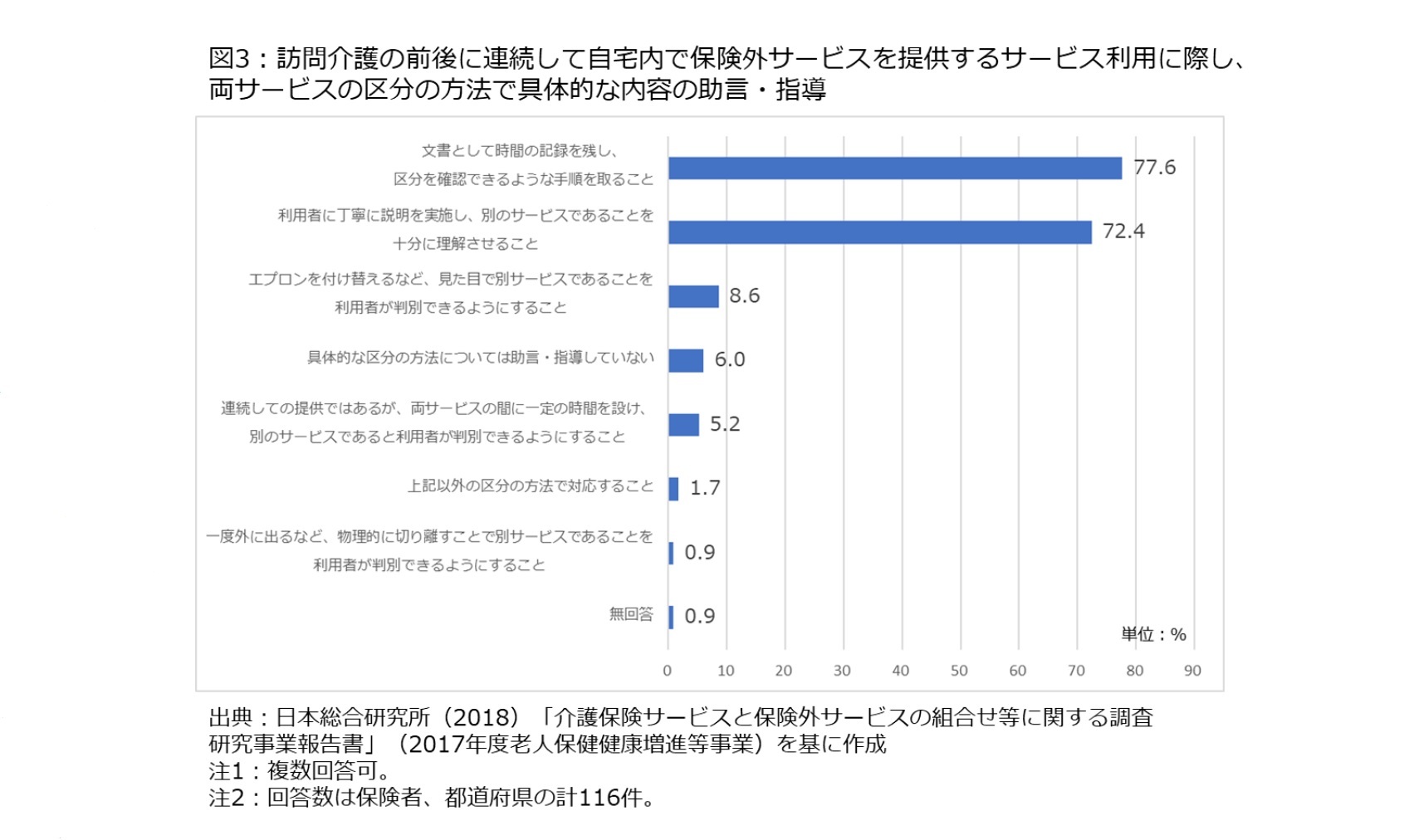

しかし、保険財政を運営する市町村が「利用者から見た分かりやすさ」を区分の根拠にしつつ、「保険給付かどうかの範囲を区分けしたい」と判断することも理解できる。確かにエプロンを着け替えるように指導・助言され、例えば現場のヘルパーが「保険サービスの時は赤いエプロンを着用し、保険外サービスの間は白いエプロンに変える」といった運用を強いられるのは一見するとバカバカしいかもしれないが、独自の解釈・運用を加えることを通じて、保険者の立場で分かりやすい区分を求める自治体のスタンスが一定の合理性を持っているのも事実である。現に2018年9月に示された国の通知でも、利用者の同意や居宅サービス計画への記載、費用請求の別扱いなどとともに、「利用者が別サービスであることを認識できるような工夫を行う」旨を事業者に順守させる必要性に言及している7。

以上のように考えると、ローカルルールは様々な場面で見られることが分かる。こうした多岐に渡るローカルルールの解消策を考える上では、発生する理由の分析が欠かせないだろう。以下、その考察を試みる。

3 2017年5月23日、第18回規制改革推進会議終了後記者会見議事概要を参照。

4 このほかの「混合介護」の形態として、要介護度に応じて設定されるサービス利用額の上限(区分支給限度基準額)を超えたとしても、超過分を全額自己負担すれば、上限から外れる保険外サービスと保険サービスを一緒に利用できる。

5 公正取引委員会2016年9月「介護分野に関する調査報告書」を参照。回答数は株式会社238件、社会福祉法人173件。

6 厚生労働省の委託を受けた日本総合研究所(2018)「介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業報告書」(2017年度老人保健健康増進等事業)を参照。

7 2018年9月28日「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」。

4――ローカルルールが生まれる理由の考察

ローカルルールが発生する理由を考察する前に、介護保険を巡る国・自治体の権限を簡単に整理しておこう。介護保険制度が2000年度に創設された際、「地方分権の先駆け」と見なされ、法令に違反しない限り、保険者である市町村に自主的な判断を委ねる「自治事務」と位置付けられた。

しかし、国の権限は大きく、法改正を含めて全体的な制度を定めているほか、▽介護事業者に支払われる介護報酬の単価、▽加算の取得に必要な人員・施設基準――などを決定している。特に介護報酬について、3年に一度の見直しのタイミングでは介護報酬の単価や加算などを細かく定めた膨大な資料が厚生労働省から公表されており、これを基に事業者は厚生労働省に対し、加算取得に必要な条件や要件を確認している。それだけでなく、事業者の問い合わせに答える資料として、「Q&A」と称する疑義解釈が厚生労働省から公表されている。

一方、市町村は保険者として、▽65歳以上高齢者に課す保険料の設定、▽要介護認定の業務、▽財政運営に必要な介護保険事業計画の策定、▽サービス事業者への給付、▽高齢者から相談を受け付ける地域包括支援センターの設置と運営――などを実施しているほか、住み慣れた地域での暮らしを支援する「地域密着型サービス」など一部のサービスについては、事業所の指定権限も有している8。さらに、軽度者(要支援1~2)の訪問介護、通所介護を地域主体に移管する形で、2017年度から本格スタートした「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)では、市町村の判断で報酬や人員基準を設定できるようになった。

こうした関係性の下、制度の円滑な運用に向けて国と市町村は緊密な連携が求められるが、ローカルルールが発生するのは解釈・運用について、国と市町村の間で何らかの齟齬が生じているためである。では、その齟齬はなぜ生まれるのであろうか。

8 介護保険制度の運用に際しては、都道府県も事業所指定権限の多くを有しているが、ここでは国と市町村の関係に議論をとどめる。さらに細部の解釈・運用について、事業者や事業者団体が都道府県や市町村に確認すると、何らかの形で自治体は回答せざるを得なくなり、こうした事業者サイドのリスク回避的な行動がローカルルールを作り出している可能性も想定されるが、ここでは言及しない。

(2019年04月12日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護保険の「ローカルルール」問題をどうすべきか-国による一律規制にとどまらない是正策を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護保険の「ローカルルール」問題をどうすべきか-国による一律規制にとどまらない是正策をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!