- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 日銀短観(3月調査)~大企業製造業の景況感悪化が鮮明に、設備投資計画はまずまずだが下振れリスク大

2019年04月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.全体評価:足元の景況感は幅広く悪化、先行きもさらに悪化

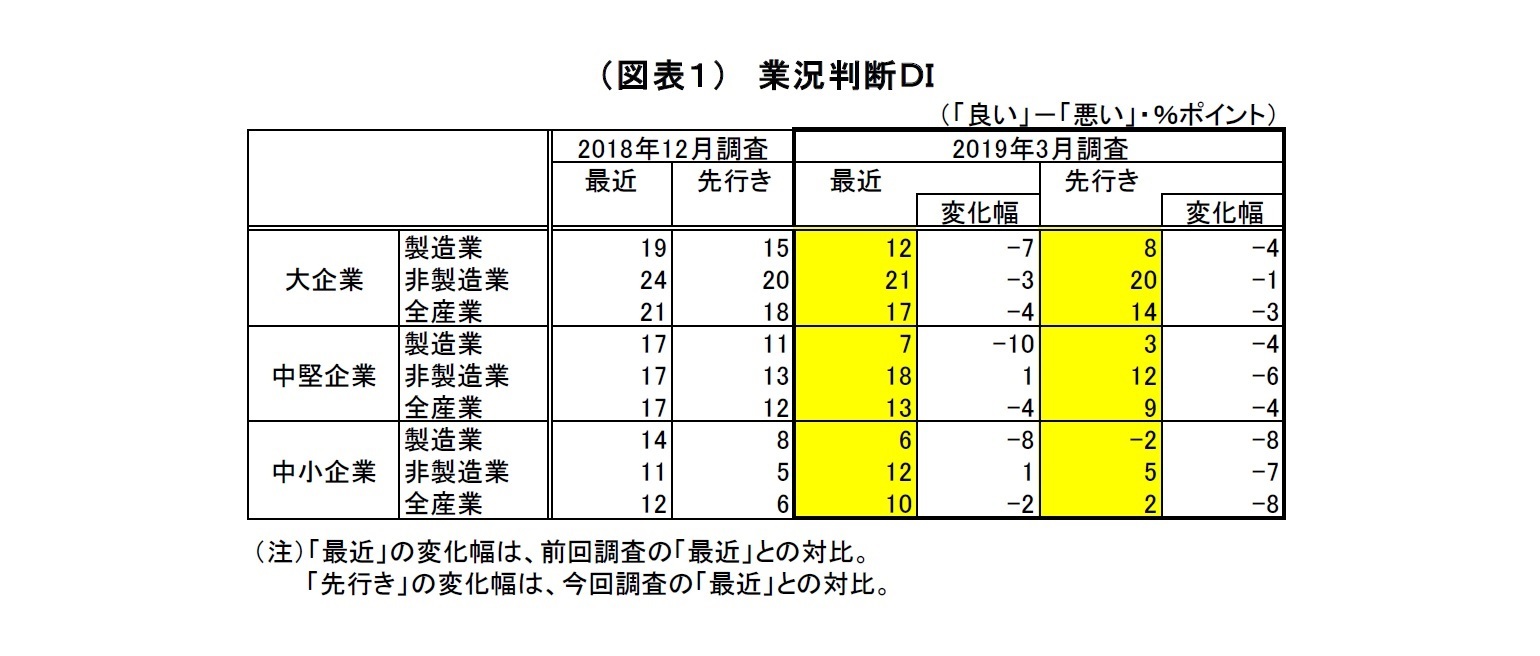

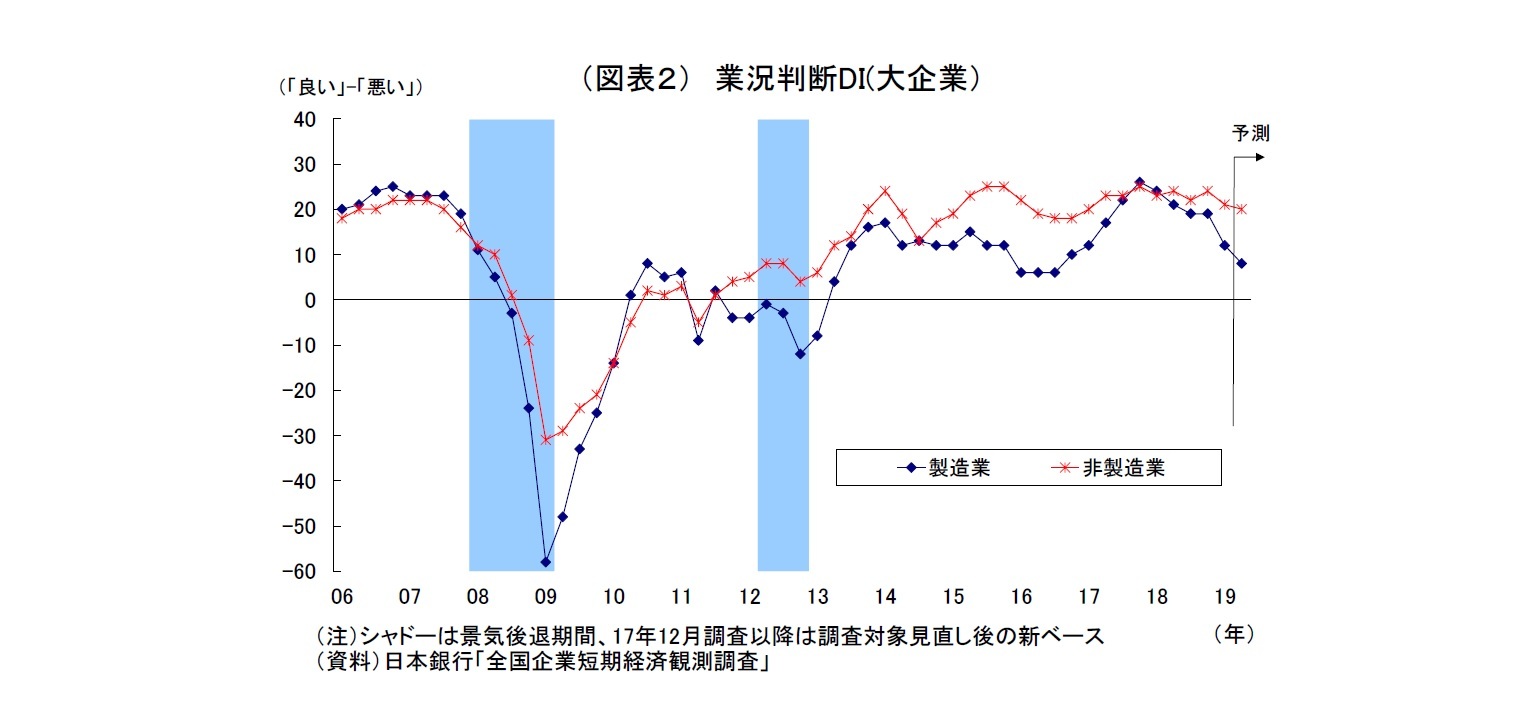

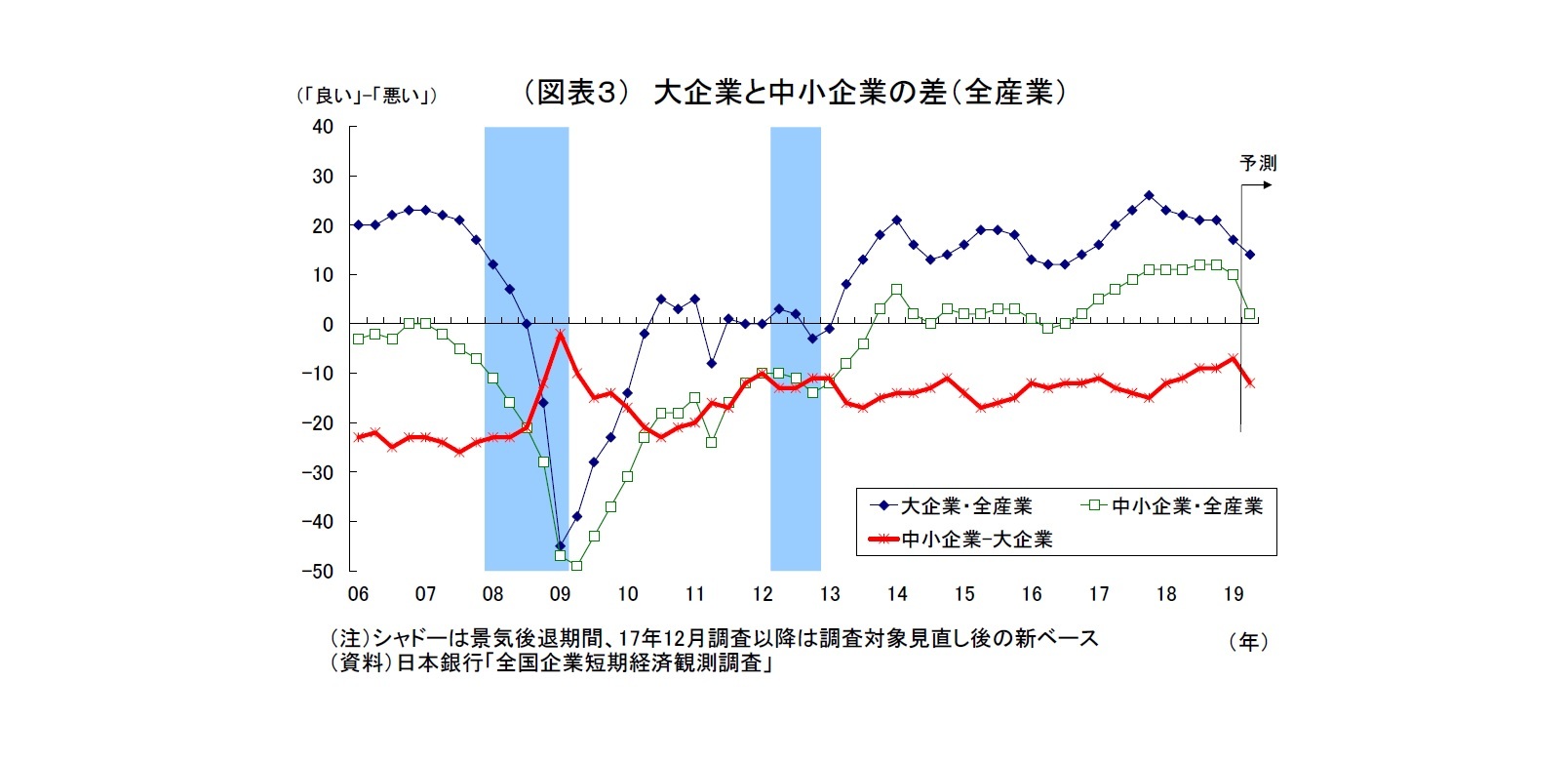

日銀短観3月調査では、注目度の高い大企業製造業の業況判断D.I.が12と前回12月調査比で7ポイント低下し、2四半期ぶりに景況感の悪化が示された。D.I.の低下幅は、世界経済低迷や日中関係悪化を受けた2012年12月調査(9ポイント低下)以来6年3ヵ月ぶりの大きさとなる。また、大企業非製造業の業況判断D.I.も21と前回比で3ポイント悪化した。

前回12月調査では、7-9月期に相次いだ自然災害の影響が剥落したこともあり、4四半期ぶりに大企業製造業の景況感悪化に歯止めがかかり、非製造業の景況感は持ち直していた。

ただし、前回調査以降、内外経済の減速感が強まった。中国では米中通商摩擦の影響もあって景気減速を示す経済指標が相次ぎ、3月の全国人民代表大会において経済成長率目標が引き下げられた。欧州の経済指標も冴えず、ECBは今年の成長率見通しを大幅に引き下げた。国内では、中国向け輸出が1月に急減した影響などから生産が下振れし、同月の景気動向指数(一致指数)が大きく下落。その基調判断が「下方への局面変化」へと引き下げられるなど、海外経済減速の悪影響が国内へ波及してきている。実際、その後に発表された2月の輸出や生産の戻りも鈍かった。

大きな懸案事項となってきた米中通商摩擦を巡っては、年初以降、両国政府から合意に前向きな姿勢が示され、内外株価の押し上げに繋がったが、未だ合意には至っておらず、企業マインドへの影響は限定的に留まった。

大企業製造業では中国をはじめとする海外経済減速や貿易摩擦の影響が顕在化したことを受けて、景況感が明確に悪化した。特に中国需要の減少が顕著になっている機械系業種の落ち込みが目立っている。非製造業については、堅調な国内消費が下支えとなったものの、人手不足に伴う賃金・運送コスト上昇、海外経済減速や中国の電子商取引法施行に伴うインバウンド需要の鈍化などから、景況感がやや悪化した。

中小企業の業況判断D.I.は、製造業が前回から8ポイント低下の6、非製造業が1ポイント上昇の12となった。大企業同様、製造業の景況感は大幅に悪化したが、非製造業は若干改善した。

先行きの景況感は幅広く悪化が示された。海外経済の減速懸念が高まっているうえ、米政権による保護主義への警戒も燻っている。今後、米中通商交渉に目処が付いたとしても、次は日本が米国の標的になる可能性が高い。日米通商交渉における自動車輸出規制や為替条項導入の要求といった米政権からの対日圧力の高まりが危惧される状況だ。また、英国のEU離脱問題についても引き続き難航が予想され、不透明感を払拭できない状況にある。非製造業については、消費税率引き上げを控えた駆け込み需要や改元に伴う10連休への期待が一定の下支えになったものの、人手不足の深刻化懸念や通信料引き下げ圧力などが景況感の押し下げに働いている。

なお、事前の市場予想との対比では、注目度の高い大企業製造業については、足元(QUICK集計14、当社予想は13)、先行き(QUICK集計12、当社予想は11)ともに予想を下回った。大企業非製造業も、足元(QUICK集計22、当社予想は21)、先行き(QUICK集計21、当社予想は19)ともに予想を若干下回った。

2018年度の設備投資計画(全規模全産業)は、前回調査において前年比10.4%増へと上方修正され、12 月調査としては2006年度以来の高い伸びとなっていたが、今回調査でも横ばいの10.4%増となり、2005年度以来の高い伸びとなった。

また、今回から新たに調査・公表された2019年度の設備投資計画(全規模全産業)は、2018年度見込み比で2.8%減となった。例年3月調査の段階ではまだ計画が固まっていないことから翌年度計画が前年割れでスタートする傾向があるため、マイナス自体にあまり意味はない。そこで、近年の3月調査との比較が重要になるわけだが、今回の伸び率は概ね例年並み(直近5年平均は3.2%減)となった。確かに昨年3月調査(0.7%減)や一昨年3月調査(1.3%減)における翌年度計画の伸びを下回っているものの、目立って低い伸びというわけでもない。

事業環境の先行きへの警戒感は強いものの、人手不足に伴う省力化需要や依然として高い企業収益水準が下支えとなっている。

しかしながら、事業環境の先行きが極めて流動的であるため、現段階では具体的な計画に反映しづらかったという面もあるとみられる。今後、貿易摩擦や世界経済減速の影響がより顕在化してくれば、設備投資計画の下方修正圧力になる。下振れリスクは依然として高い状況にある。

なお、今回の短観において、景況感の幅広い悪化が確認されたことは、景気・物価の下振れリスクがさらに意識されることに繋がり、日銀の追加緩和観測を高める方向に作用するだろう。

ただし、今回の短観の内容は、追加緩和余地の乏しい日銀に早期の追加緩和を決断させるほどのインパクトはなさそうだ。とりわけ、設備投資計画に今のところ失速感が見られない点が大きい。日銀は、「景気は今後持ち直すとみられる」、「2%の物価目標に向けたモメンタムは維持されている」等の強気のスタンスを続け、出きる限り政策の維持を試みるというのがメインシナリオになる。欧米中銀がハト派化する中で「動けない日銀」、「何もしない日銀」とのイメージを払拭するために、遠からずフォワードガイダンスを強化(明確化)する可能性はあるものの、具体的な行動を伴う追加緩和は、副作用増大への懸念から容易に踏み切れないだろう。

リスクシナリオとして、景気の予想以上の減速や急激な円高進行など、やむを得ず具体的な行動を伴う追加緩和に踏み切らなければならなくなった場合には、長短金利の引き下げ等に比べて当座の副作用が小さいETF買入れの増額(6兆円増→10兆円増など)が最有力の候補になるとみられる。

前回12月調査では、7-9月期に相次いだ自然災害の影響が剥落したこともあり、4四半期ぶりに大企業製造業の景況感悪化に歯止めがかかり、非製造業の景況感は持ち直していた。

ただし、前回調査以降、内外経済の減速感が強まった。中国では米中通商摩擦の影響もあって景気減速を示す経済指標が相次ぎ、3月の全国人民代表大会において経済成長率目標が引き下げられた。欧州の経済指標も冴えず、ECBは今年の成長率見通しを大幅に引き下げた。国内では、中国向け輸出が1月に急減した影響などから生産が下振れし、同月の景気動向指数(一致指数)が大きく下落。その基調判断が「下方への局面変化」へと引き下げられるなど、海外経済減速の悪影響が国内へ波及してきている。実際、その後に発表された2月の輸出や生産の戻りも鈍かった。

大きな懸案事項となってきた米中通商摩擦を巡っては、年初以降、両国政府から合意に前向きな姿勢が示され、内外株価の押し上げに繋がったが、未だ合意には至っておらず、企業マインドへの影響は限定的に留まった。

大企業製造業では中国をはじめとする海外経済減速や貿易摩擦の影響が顕在化したことを受けて、景況感が明確に悪化した。特に中国需要の減少が顕著になっている機械系業種の落ち込みが目立っている。非製造業については、堅調な国内消費が下支えとなったものの、人手不足に伴う賃金・運送コスト上昇、海外経済減速や中国の電子商取引法施行に伴うインバウンド需要の鈍化などから、景況感がやや悪化した。

中小企業の業況判断D.I.は、製造業が前回から8ポイント低下の6、非製造業が1ポイント上昇の12となった。大企業同様、製造業の景況感は大幅に悪化したが、非製造業は若干改善した。

先行きの景況感は幅広く悪化が示された。海外経済の減速懸念が高まっているうえ、米政権による保護主義への警戒も燻っている。今後、米中通商交渉に目処が付いたとしても、次は日本が米国の標的になる可能性が高い。日米通商交渉における自動車輸出規制や為替条項導入の要求といった米政権からの対日圧力の高まりが危惧される状況だ。また、英国のEU離脱問題についても引き続き難航が予想され、不透明感を払拭できない状況にある。非製造業については、消費税率引き上げを控えた駆け込み需要や改元に伴う10連休への期待が一定の下支えになったものの、人手不足の深刻化懸念や通信料引き下げ圧力などが景況感の押し下げに働いている。

なお、事前の市場予想との対比では、注目度の高い大企業製造業については、足元(QUICK集計14、当社予想は13)、先行き(QUICK集計12、当社予想は11)ともに予想を下回った。大企業非製造業も、足元(QUICK集計22、当社予想は21)、先行き(QUICK集計21、当社予想は19)ともに予想を若干下回った。

2018年度の設備投資計画(全規模全産業)は、前回調査において前年比10.4%増へと上方修正され、12 月調査としては2006年度以来の高い伸びとなっていたが、今回調査でも横ばいの10.4%増となり、2005年度以来の高い伸びとなった。

また、今回から新たに調査・公表された2019年度の設備投資計画(全規模全産業)は、2018年度見込み比で2.8%減となった。例年3月調査の段階ではまだ計画が固まっていないことから翌年度計画が前年割れでスタートする傾向があるため、マイナス自体にあまり意味はない。そこで、近年の3月調査との比較が重要になるわけだが、今回の伸び率は概ね例年並み(直近5年平均は3.2%減)となった。確かに昨年3月調査(0.7%減)や一昨年3月調査(1.3%減)における翌年度計画の伸びを下回っているものの、目立って低い伸びというわけでもない。

事業環境の先行きへの警戒感は強いものの、人手不足に伴う省力化需要や依然として高い企業収益水準が下支えとなっている。

しかしながら、事業環境の先行きが極めて流動的であるため、現段階では具体的な計画に反映しづらかったという面もあるとみられる。今後、貿易摩擦や世界経済減速の影響がより顕在化してくれば、設備投資計画の下方修正圧力になる。下振れリスクは依然として高い状況にある。

なお、今回の短観において、景況感の幅広い悪化が確認されたことは、景気・物価の下振れリスクがさらに意識されることに繋がり、日銀の追加緩和観測を高める方向に作用するだろう。

ただし、今回の短観の内容は、追加緩和余地の乏しい日銀に早期の追加緩和を決断させるほどのインパクトはなさそうだ。とりわけ、設備投資計画に今のところ失速感が見られない点が大きい。日銀は、「景気は今後持ち直すとみられる」、「2%の物価目標に向けたモメンタムは維持されている」等の強気のスタンスを続け、出きる限り政策の維持を試みるというのがメインシナリオになる。欧米中銀がハト派化する中で「動けない日銀」、「何もしない日銀」とのイメージを払拭するために、遠からずフォワードガイダンスを強化(明確化)する可能性はあるものの、具体的な行動を伴う追加緩和は、副作用増大への懸念から容易に踏み切れないだろう。

リスクシナリオとして、景気の予想以上の減速や急激な円高進行など、やむを得ず具体的な行動を伴う追加緩和に踏み切らなければならなくなった場合には、長短金利の引き下げ等に比べて当座の副作用が小さいETF買入れの増額(6兆円増→10兆円増など)が最有力の候補になるとみられる。

2.業況判断D.I.:総じて悪化、先行きもさらに悪化

全規模全産業の業況判断D.I.は12(前回比4ポイント低下)、先行きは7(現状比5ポイント低下)となった。規模別、製造・非製造業別の状況は以下のとおり。

(大企業)

大企業製造業の業況判断D.I.は12と前回調査から7ポイント低下した。業種別では、全16業種中、低下が10業種と上昇の4業種を大きく上回った(横ばいが2業種)。

はん用機械(27ポイント低下)、生産用機械(9ポイント低下)、電気機械(12ポイント低下)など、中国での設備投資需要鈍化の影響を受ける機械系のほか、非鉄金属(21ポイント低下)、石油・石炭(19ポイント低下)、化学(12ポイント低下)など市況低迷の影響を受ける素材業種の悪化が目立った。国内販売が持ち直している自動車(1ポイント上昇)は上昇したが、その上昇幅はわずかに留まった。

先行きについても、低下が10業種と上昇の5業種を大きく上回り、全体では現状比4ポイントの低下となった。

引き続き、生産用機械(9ポイント低下)や電気機械(2ポイント低下)で悪化しているほか、国際競争が厳しい造船・重機(15ポイント低下)、日米通商交渉での米国からの厳しい要求が警戒される自動車(11ポイント低下)などで大幅な悪化が目立つ。

大企業非製造業のD.I.は前回から3ポイント低下の21となった。業種別では、全12業種中、低下が6業種と上昇の5業種をやや上回った(横ばいが1業種)。

卸売(14ポイント低下)をはじめ、中国の電子商取引法施行に伴うインバウンド需要鈍化の影響を受ける小売(1ポイント低下)、人手不足が深刻化している運輸・郵便(8ポイント低下)、対個人サービス(4ポイント低下)、宿泊・飲食サービス(2ポイント低下)などで景況感が悪化した。一方、東京五輪需要や好調なオフィス需要という追い風を受ける建設(4ポイント上昇)、不動産(同)などの改善が下支えとなった。

先行きについても、低下が7業種と上昇の4業種を上回り(横ばいが1業種)、全体では1ポイントの低下となった。

政治的な通信料値下げ圧力を受ける通信(15ポイント低下)のほか、人手不足深刻化への懸念が強い建設(10ポイント低下)、不動産(4ポイント低下)、運輸・郵便(3ポイント低下)などで景況感の悪化がみられる。一方、改元に伴う10連休や消費税率引き上げ前の駆け込み需要への期待から、小売(6ポイント上昇)、宿泊・飲食サービス(10ポイント上昇)では持ち直しがみられる。

(大企業)

大企業製造業の業況判断D.I.は12と前回調査から7ポイント低下した。業種別では、全16業種中、低下が10業種と上昇の4業種を大きく上回った(横ばいが2業種)。

はん用機械(27ポイント低下)、生産用機械(9ポイント低下)、電気機械(12ポイント低下)など、中国での設備投資需要鈍化の影響を受ける機械系のほか、非鉄金属(21ポイント低下)、石油・石炭(19ポイント低下)、化学(12ポイント低下)など市況低迷の影響を受ける素材業種の悪化が目立った。国内販売が持ち直している自動車(1ポイント上昇)は上昇したが、その上昇幅はわずかに留まった。

先行きについても、低下が10業種と上昇の5業種を大きく上回り、全体では現状比4ポイントの低下となった。

引き続き、生産用機械(9ポイント低下)や電気機械(2ポイント低下)で悪化しているほか、国際競争が厳しい造船・重機(15ポイント低下)、日米通商交渉での米国からの厳しい要求が警戒される自動車(11ポイント低下)などで大幅な悪化が目立つ。

大企業非製造業のD.I.は前回から3ポイント低下の21となった。業種別では、全12業種中、低下が6業種と上昇の5業種をやや上回った(横ばいが1業種)。

卸売(14ポイント低下)をはじめ、中国の電子商取引法施行に伴うインバウンド需要鈍化の影響を受ける小売(1ポイント低下)、人手不足が深刻化している運輸・郵便(8ポイント低下)、対個人サービス(4ポイント低下)、宿泊・飲食サービス(2ポイント低下)などで景況感が悪化した。一方、東京五輪需要や好調なオフィス需要という追い風を受ける建設(4ポイント上昇)、不動産(同)などの改善が下支えとなった。

先行きについても、低下が7業種と上昇の4業種を上回り(横ばいが1業種)、全体では1ポイントの低下となった。

政治的な通信料値下げ圧力を受ける通信(15ポイント低下)のほか、人手不足深刻化への懸念が強い建設(10ポイント低下)、不動産(4ポイント低下)、運輸・郵便(3ポイント低下)などで景況感の悪化がみられる。一方、改元に伴う10連休や消費税率引き上げ前の駆け込み需要への期待から、小売(6ポイント上昇)、宿泊・飲食サービス(10ポイント上昇)では持ち直しがみられる。

(中小企業)

中小企業製造業の業況判断D.I.は前回から8ポイント低下の6となった。業種別では全16業種中、ほぼ全てに当たる15業種で低下した(横ばいが1業種)。大企業同様、はん用機械(17ポイント低下)、生産用機械(8ポイント低下)、電気機械(16ポイント低下)などの機械系のほか、非鉄金属(19ポイント低下)、化学(13ポイント低下)など素材業種の悪化が目立つ。

先行きについても、低下が15業種と上昇の1業種を大きく上回り、全体では8ポイントの低下となった。非鉄金属(20ポイント低下)、はん用機械(15ポイント低下)、生産用機械(12ポイント低下)を中心に景況感の幅広い悪化が見込まれている。

中小企業非製造業のD.I.は12と前回比で1ポイント上昇した。業種別では全12業種中、上昇が6業種と低下の4業種をやや上回った(横ばいが2業種)。小売(6ポイント上昇)や通信(5ポイント上昇)、情報サービス(4ポイント上昇)などで改善がみられる。

一方、先行きについては、ほぼ全業種にあたる11業種で低下がみられ、全体では7ポイントの低下となった。情報サービス(13ポイント低下)、建設(12ポイント低下)、運輸・郵便(10ポイント低下)をはじめ幅広く景況感が悪化しており、大企業では持ち直しがみられた小売(3ポイント低下)や宿泊・飲食サービス(3ポイントの低下)でも悪化が見込まれている。中小企業の先行きへの懸念は強い。

中小企業製造業の業況判断D.I.は前回から8ポイント低下の6となった。業種別では全16業種中、ほぼ全てに当たる15業種で低下した(横ばいが1業種)。大企業同様、はん用機械(17ポイント低下)、生産用機械(8ポイント低下)、電気機械(16ポイント低下)などの機械系のほか、非鉄金属(19ポイント低下)、化学(13ポイント低下)など素材業種の悪化が目立つ。

先行きについても、低下が15業種と上昇の1業種を大きく上回り、全体では8ポイントの低下となった。非鉄金属(20ポイント低下)、はん用機械(15ポイント低下)、生産用機械(12ポイント低下)を中心に景況感の幅広い悪化が見込まれている。

中小企業非製造業のD.I.は12と前回比で1ポイント上昇した。業種別では全12業種中、上昇が6業種と低下の4業種をやや上回った(横ばいが2業種)。小売(6ポイント上昇)や通信(5ポイント上昇)、情報サービス(4ポイント上昇)などで改善がみられる。

一方、先行きについては、ほぼ全業種にあたる11業種で低下がみられ、全体では7ポイントの低下となった。情報サービス(13ポイント低下)、建設(12ポイント低下)、運輸・郵便(10ポイント低下)をはじめ幅広く景況感が悪化しており、大企業では持ち直しがみられた小売(3ポイント低下)や宿泊・飲食サービス(3ポイントの低下)でも悪化が見込まれている。中小企業の先行きへの懸念は強い。

(2019年04月01日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日銀短観(3月調査)~大企業製造業の景況感悪化が鮮明に、設備投資計画はまずまずだが下振れリスク大】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日銀短観(3月調査)~大企業製造業の景況感悪化が鮮明に、設備投資計画はまずまずだが下振れリスク大のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!